1. 引言

土地利用/覆被变化(Land Use/Cover Change, LUCC)是人类活动和自然系统共同作用下的表现,反映了区域生态环境受自然因素、社会因素影响下的变化 [1] 。景观格局作为LUCC变化的直观表现,影响着生态过程的稳定性和生态系统服务 [2] 。因此,基于多情景模拟研究土地利用变化,对于区域生态安全格局和景观规划具有重要意义 [2] 。

目前,国内学者关于土地利用变化模拟研究取得了许多成果。关于研究尺度方面,主要涉及省 [3] 、市 [4] 、城市群 [5] 、流域 [6] 等,研究对象多为经济发达、生态脆弱区域,而较少关注西部地区。关于土地利用变化模拟,主要模型有SD [3] 、CA-Markov [7] 、CLUE-S [8] 、FLUS [5] 、GeoSOS [9] 等,已有研究表明,PLUS模型比以上模型精度更高,能从数量和空间上进行多情景模拟,并挖掘其驱动因素,成为土地利用研究的主流模型 [10] 。研究内容主要包括土地利用生态系统服务价值评估 [5] 、LUCC时空变化及驱动力分析 [6] 、土地利用景观格局分析 [7] 、土地利用碳储量评估 [11] 、景观生态风险分析 [12] 等。

成都市位于长江流域上游地区,其土地利用变化对长江流域生态环境具有重要影响。本文利用MOP-PLUS模型,引入POI数据等作为驱动因子,基于成都市2010~2020年土地利用数据,设置自然、低碳二种情景,预测模拟2030年成都市土地利用变化情况并分析2020~2030年两种情景下景观生态风险的时空变化,为成都市土地利用规划和生态格局构建提供参考依据。

2. 研究区概况

成都市(102˚54'~104˚53'E, 30˚05'~31˚26'N)位于四川盆地西部、青藏高原东缘,东北与德阳市、东南与资阳市毗邻,南面与眉山市相连,西南与雅安市、西北与阿坝藏族羌族自治州接壤;管辖20个区县,全市土地面积为14,335 km²,2021年末常住人口为2119.2万人。全市地势差异明显,由西北向东南倾斜,西部以深丘和山地为主,东部为平原、丘陵地区,形成巨大的垂直高差,海拔高度在359~5364 m之间。全市属于亚热带季风气候,年平均气温为16℃,年均降水量1000 mm左右。区域内拥有长江支流岷江及沱江流域,河流纵横分布,水利资源丰富。成都市作为成渝双城经济圈之一,是西部地区发展水平最高、潜力最大的城市。

3. 数据来源与方法

3.1. 数据来源

本文涉及数据主要包括土地利用数据、自然条件数据、社会经济数据、POI大数据等(表1)。其中土地利用数据来源于中国科学院地理科学与资源研究所(https://www.resdc.cn/),30*30精度,分类标准参照中国科学院土地利用分类体系,将土地利用类型分为耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用地六类。驱动因子结合研究区现状、数据可得性等,选取高程、坡度、坡向、年平均气温、年降水量、人口、GDP、到公路距离、到水系距离等15个因子。其中自然条件、社会经济因素来源于中国科学院地理科学与资源研究所(https://www.resdc.cn/);交通水系数据来源于OSM数据集;POI大数据来源于高德地图和百度地图;GDP数据来源于成都市统计年鉴。

3.2. 研究方法

3.2.1. 多情景设置

本文通过设置自然情景和低碳情景分别预测成都市2030年的景观生态风险,具体如下:

情景一:自然情景。该情景基于成都市2010~2020年数据,根据历史变化趋势,预测2030年成都市在不受其他外界因素干扰下的各类用地需求情况,运用PLUS模型中Markov Chain求出该情景下各类用地需求量。

情景二:低碳情景。该情景以经济效益最大化,土地利用碳排放量最小化构建多目标规划模型(MOP),该方法是研究土地利用结构优化的主要模型之一 [13] ,主要包括设置决策变量、建立目标函数、设定约束条件三部分,并用LINGO18求出该情景下各类用地需求量。

3.2.2. MOP模型

1、决策变量

本文将土地利用类型划分为6类,耕地为X1,林地为X2,草地为X3,水域为X4,建设用地为X5,未利用地为X6。

2、目标函数

经济效益最大化,公式如下:

式中,

为总经济效益;

为各类用地的经济效益系数;

为各类用地面积。碳排放量最小化,公式如下:

式中,

为总碳排放量;

为各类用地的碳排放系数;

为各类用地面积。目标函数为:

3、约束条件(表2)

Table 2. MOP model constraints (Unit: km2)

表2. MOP模型约束条件(单位:km2)

土地利用经济效益指标,参考相关研究,耕地、林地、草地、水域经济效益以农业、林业、牧业、渔业的产值计算,建设用地经济效益以第二、三产业产值计算,未利用地经济效益为0。根据成都市统计年鉴获取到各类用地地均经济效益(万元/hm2),最后得到:

土地利用碳排放指标,参考相关学者,耕地、林地、草地、水域、未利用地碳排放系数(kg/(m2*a))分别为0.4595、−0.6125、−0.0205、−0.0253、−0.0005,建设用地排放系数根据2010~2020年的建设用地碳排放系数拟合得到,2030年建设用地碳排放系数为10.3036。

3.2.3. PLUS模型

PLUS模型是由HPSCIL@CUG实验室粱迅等开发的一种斑块生成土地利用变化模拟模型 [14] ,提出了基于土地扩张分析策略(LEAS)的规则挖掘框架和基于多类型随机种子(CARS)的CA模型,该模型可以挖掘土地扩张和景观变化的驱动因素,获得更高的模拟精度。

LEAS通过提取两期的土地利用各类用地的扩张部分,对扩张区域进行采样,采用随机森林算法获取各类用地的发展概率以及各驱动因素对各类用地扩张的贡献。CARS结合随机种子生成和阈值递减机制,在各类用地发展概率的约束下,对未来土地利用进行模拟预测。

首先将成都市2010、2020年两期数据以及驱动因子进行预处理,统一为30 m*30 m精度和行列数,放入PLUS中进行格式转换后提取扩张用地。将扩张用地、驱动因子放入LEAS模块中,生成各类用地发展概率以及各驱动因子对各类用地扩张的贡献度。最后设定自然情景、低碳情景的各类用地需求数量,设置转移矩阵和邻域权重后利用CARS模块进行空间模拟,得到成都市2030年土地利用在不同情景下的空间分布情况。

在对每种场景下的土地利用进行模拟之前,需要对土地利用转移矩阵和邻域权重进行设置(表3、表4)。土地利用转移矩阵中,0表示不可以转换,1表示可以转换。自然情景下,一般建设用地不易转为其他用地;低碳情景下,设置林地、草地、水域不转换为耕地、建设用地等。邻域权重表示各类用地的扩张强度,本文根据2010~2020年各类用地扩张面积占总扩张面积的比重来确定,范围在0~1之间,权重越大,说明扩张能力越强。

Table 3. Land use conversion cost matrix

表3. 土地利用转换成本矩阵

Table 4. Land use type neighborhood weight

表4. 土地利用类型邻域权重

3.2.4. 景观生态风险评价模型

1、GIS格网分析

本文采用格网对研究区进行景观生态风险评价,参考已有研究 [8] [15] [16] [17] [18] 表明,格网大小宜采用斑块平均面积的2~5倍。因此,研究区划分为5 km·5 km的网格,得到655个生态风险小区,利用Fragstats4.2软件移动窗口法,窗口大小为600 m,计算出研究区景观生态风险指数,并用kriging插值法进行空间插值。

2、景观生态风险指数构建

由于土地利用景观格局变化与区域生态风险之间存在紧密联系,参考前人研究 [8] [15] [16] [17] [18] ,选取景观干扰度、景观破碎度、景观分离度、景观优势度、景观脆弱度构建景观生态风险评价模型。

1) 景观干扰度指数

景观干扰度指数体现的是不同景观类型在受到自然或人为因素影响下受到干扰的程度 [16] ,通过景观破碎度、景观分离度、景观优势度三个指标综合反映。干扰度越大,生态风险越大,反之,则生态风险越小。公式如下:

式中,

为景观干扰度指数;

为景观破碎度;

为景观分离度;

为景观优势度;a、b、c分别为对应景观指数的权重,a = 0.5,b = 0.3,c = 0.2 [16] [17] [18] [19] 。

2) 景观脆弱度指数

景观脆弱度是指不同景观类型受到外界干扰的敏感程度,即抗干扰能力。脆弱度越大,抗干扰能力越弱,反之,则抗干扰能力越强。参考有关学者研究 [12] [16] [19] ,对6类土地利用类型分别进行脆弱度赋值,并进行归一化处理(表5)。

Table 5. Landscape vulnerability index

表5. 景观脆弱度指数

3) 景观生态风险指数

景观生态风险指数(ERI)表明不同景观类型的生态风险水平。本文利用景观干扰度指数、景观脆弱度指数以及景观类型占比来反映。公式如下:

式中,

指第k个格网的景观生态风险指数;

指第k个格网第i个景观类型的面积;

指第k个格网的总面积;

为景观损失度指数;

为景观脆弱度指数。其中n为土地利用类型(n = 6)。

3.2.5. 空间自相关分析

空间自相关分析的目的在于确定变量在空间上是否具有空间上的依赖关系,以及这种依赖关系是否对变量的空间格局产生重要影响 [20] 。为分析成都市景观生态风险的空间格局特征,本文利用GeoDa软件,将空间权重设置为Queen的一阶邻接权重,得到全局空间自相关Moran’s I值和局部空间自相关LISA图。

4. 结果与分析

4.1. PLUS模型精度检验

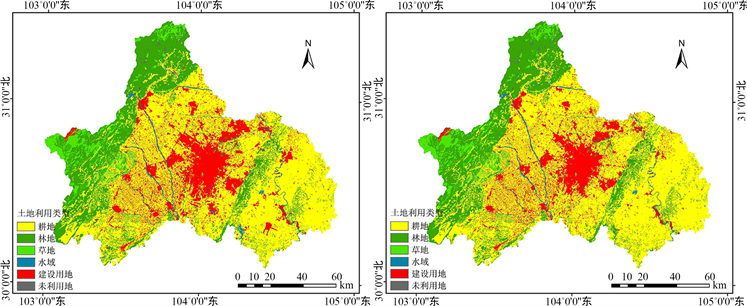

为检验PLUS模型模拟精度,本文以2010年土地利用数据为基础,结合用地发展概率和驱动因子,设置参数后得到2020年土地利用模拟结果(图1),并将模拟的2020年土地利用与现状进行精度检验,总体精度为0.953,Kappa系数为0.924,FOM值为0.059,具有较高的精度,可以用来进行后续土地利用变化模拟。

(a) 2020年 (b)2020年模拟

(a) 2020年 (b)2020年模拟

Figure 1. Comparison of land use status and simulation in Chengdu in 2020

图1. 成都市2020年土地利用现状和模拟对比

4.2. 成都市2030年土地利用多情景模拟

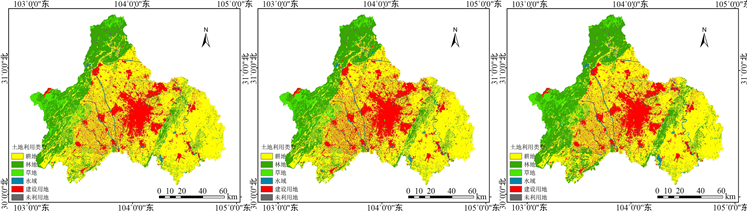

本研究基于2010~2020年土地利用数据,设定自然、低碳两种情景,结合Markov、MOP模型,预测的2030年土地利用类型面积如表6所示。两种情景下,土地利用结构相对稳定,草地、水域、未利用地变化率不大。在自然情景下,相较于2020年耕地、林地、未利用地分别减少了327.63 km2、28.8 km2、0.26 km2,建设用地扩张面积为337.5 km2,这也说明在不受外界因素干扰下,建设用地的规模将会快速增长,占用耕地、林地,威胁粮食安全以及生态安全;在低碳情景下,耕地、未利用地分别减少了560.36 km2、0.26 km2,而林地、水域、建设用地分别增加了474.28 km2、40.39 km2、45.95 km2,这说明大量耕地转入林地。

对比2020~2030年土地利用空间分布图(图2)可以发现,两种情景下,2030年土地利用空间分布情况都与2020年差异不大。自然情景下,空间差异主要体现在建设用地和水域不断向外扩张,占用耕地、林地;低碳情景下,林地、水域面积得到增加,建设用地侵占耕地的情况有所改善,有利于增加生态碳汇,缓解碳排放压力。

Table 6. Comparison of area of land use types in Chengdu from 2020 to 2030 (Unit: km2)

表6. 成都市2020~2030土地利用类型面积对比(单位:km2)

(a) 2020年 (b) 2023年自然情景 (c) 2030年低碳情景

(a) 2020年 (b) 2023年自然情景 (c) 2030年低碳情景

Figure 2. Multi-scenario simulation of land use in Chengdu in 2030

图2. 成都市2030年土地利用多情景模拟

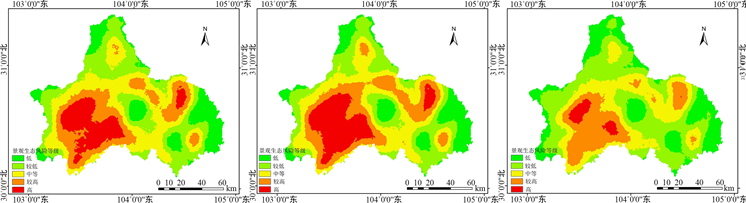

4.3. 成都市景观生态风险预测

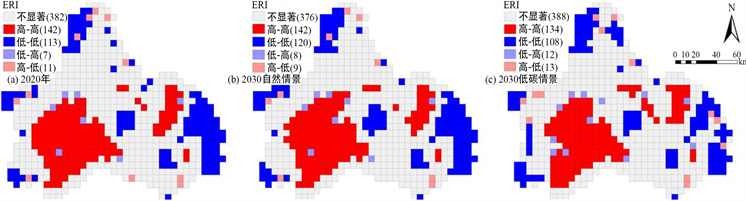

将成都市2020~2030年景观生态风险指数进行克里金插值,基于自然断点法将2030年自然情景景观生态风险值划分为低风险(0.0027~0.0133),较低风险(0.0134~0.0207),中等风险(0.0208~0.0278),较高风险(0.0279~0.0357),高风险(0.0358~0.0502)五级,其他各期数据均采用该分类,便于进行比较分析,得到景观生态风险分布图(图3)。

由表7可知,成都景观生态风险整体主要以较低风险和中等风险为主,占研究区面积的54%~59%。与2020年景观生态风险相比,自然情景下,低、较低、中等风险区面积都在减少,较高、高风险区面积增加,并且高风险区面积增加491.2 km2。这表明在自然情景下,不受任何政策限制,未来景观生态风险将会逐渐变大。低碳情景下,低、较低风险区面积增加,中等、较高、高风险区面积逐渐减少,并且高风险区面积减少1362.96 km2。这表明在充分考虑经济发展和低碳的情况下,调整土地利用结构,优化土地利用空间布局,可以降低景观生态风险。

从景观生态风险空间分布上看(图3),2020年低风险区主要分布在研究区北端、东端以及中心城区。北端景观类型主要为未利用地和林地,地处高山丘陵地区,人为干扰少,景观干扰度低;东端景观类型为集中连片的耕地、林地,景观破碎度低,景观生态风险低;中心城区景观类型主要为集中分布的建设用地,稳定性高,受外界干扰影响小,因此景观生态风险低。中等风险区分布最广,占研究区总面积27.61%,主要环绕分布于较高风险区外围。较高风险区处于中等风险区向高风险区过渡的区域,占比17.96%。高风险区主要分布在崇州市、大邑县、邛崃市、浦江县、新津区等,这些区域景观格局复杂,耕地、林地、水域、建设用地交错分布,景观破碎度高。

2030年自然情景下,较高、高风险区在向四周扩散,低、较低、中等风险区在缩减。低、风险区在空间上与2020年相比没有较大变化,这些区域人为干扰少,景观格局分布较为稳定。较低风险区与中等风险区面积在缩减,而较高、高风险区面积在增加。较高风险区增加区域主要分布在新都区、郫都区、龙泉驿区、金堂县等。高风险区增加区域主要分布于成都西南地区,为崇州市、大邑县、邛崃市、浦江县、新津区等。

2030年低碳情景下,低、较低风险区面积分别增加了839.32 km2、1175.17 km2,而高风险区面积快速减少,仅389.06公顷,主要分布于大邑县、崇州市、新津区。新都区、龙泉驿区、金堂县的较高、高风险区面积减少,景观生态风险减弱。

4.4. 成都市景观生态风险空间演变趋势分析

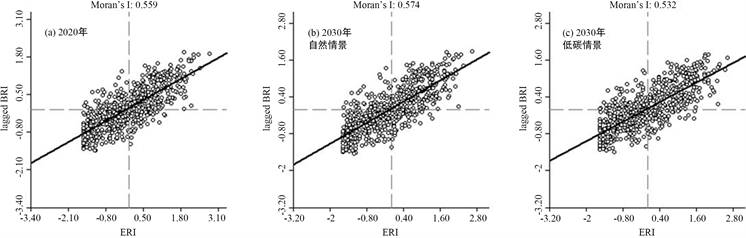

根据成都市2020~2030年的景观生态风险空间数据,利用GeoDa软件,得到全局Moran’s I散点图(图4)

Table 7. Comparison of the area of Chengdu City with different scenarios of ecological risk level in 2020 and 2030 (Unit: km2)

表7. 成都市2020年和2030年不同情景生态风险等级面积对比(单位:km2)

(a) 2020年 (b) 2023年自然情景 (c) 2030年低碳情景

(a) 2020年 (b) 2023年自然情景 (c) 2030年低碳情景

Figure 3. Spatial distribution of ecological risk levels of multi-scenario landscapes in Chengdu from 2020 to 2030

图3. 成都市2020~2030年多情景景观生态风险等级空间分布图

和局部自相关LISA图(图5)。2020年Moran’s I值为0.559,2030年自然情景Moran’s I值为0.574,2030年低碳情景Moran’s I值为0.532。总体上值均大于0,说明景观生态风险空间分布上呈正相关;2020~2030自然情景Moran’s I值增加,说明这一时期景观生态风险在空间上更聚集;2020~2030低碳情景Moran’s I值减少,说明这一时期景观生态风险在空间上相对分散。

从局部空间自相关LISA图中可以看出,2020~2030年不同情景下,景观生态风险值空间分布主要为不显著和高—高集聚类型,与克里金插值法得到的景观生态风险空间分布格局基本一致。高—高集聚类型表明其景观生态风险高,并且邻近区域的景观生态风险也高,主要分布在成都市西南地区。2020年~2030年自然情景,高—高集聚区域没有变化,不显著区域增加。2020~2030年低碳情景,高—高集聚区域有

Figure 4. Moran’s I scatterplot of landscape ecological risks in Chengdu from 2020 to 2030

图4. 成都市2020~2030年景观生态风险Moran’s I散点图

Figure 5. Localized spatial autocorrelation LISA map of landscape ecological risk in Chengdu from 2020 to 2030

图5. 成都市2020~2030年景观生态风险局部空间自相关LISA图

所减少,不显著区域增加,说明低碳情景下,景观生态风险分布区域相对分散。

5. 结论与讨论

5.1. 结论

本文利用成都市2010~2020年土地利用数据,运用PLUS模型、MOP模型等对2030年自然、低碳两种情景进行土地利用空间分布模拟。并运用Fragstats、GeoDa等软件对成都市2020~2030年多情景土地利用进行景观生态风险分析以及空间自相关分析。得到以下结果:

1) 2030年自然情景下,建设用地规模快速增长,增长面积为337.5 km2,占用大量耕地、林地;2030年低碳情景下,林地、水域面积增加,增加面积分别为474.28 km2、40.39 km2,大量耕地转为林地和水域,建设用地增长规模得到控制。

2) 2020~2030年成都市景观生态风险以较低和中等风险为主。其中2030年自然情景下,低、较低、中等风险区面积在减少,较高、高风险区面积增加。2030年低碳情景下,低、较低风险区面积增加,中等、较高、高风险区面积逐渐减少。

3) 从空间分布上看,高风险区域主要分布于成都西南地区,为崇州市、大邑县、邛崃市、浦江县、新津区等地。低风险区主要位于除中心城区以外的其他区域。

4) 2020~2030年成都市景观生态风险空间分布上呈正相关关系,并且在2030年低碳情景下,Moran’s I值低于自然情景,高–高集聚类型区域少于自然情景。这说明在低碳情景下,成都市未来景观生态风险将会变小。

5.2. 讨论

成都市位于长江流域上游地区,四川盆地西部,是成渝双城经济圈之一,研究其景观生态风险对于西部地区构建生态安全格局、推动区域高质量发展等方面具有重要意义。本研究与其他学者的研究结论具有一致性,董会忠等 [21] 认为林地产生的生态效应最显著,随面积的增加而升高,是维持成渝经济区生态系统价值的关键所在。梁发超等 [22] 认为成渝城市群景观生态风险整体处于中度风险,较高等级主要分布在四川盆地人口集中区、邛崃山–相岭片区等地,与本文研究结果一致。

本文将土地利用作为基础数据,构建景观生态风险评价模型对其2010~2020年景观生态风险进行评价,并对2030年景观生态风险进行模拟。本文对景观生态风险的评价没有综合考虑自然因素和人为因素,仅从景观因素出发,缺乏对景观生态风险的驱动力因素研究,在之后的研究可以从这些方面提高景观生态风险评价的准确性,为城市构建生态安全格局和土地利用配置提出更可靠的建议。

基金项目

西南民族大学2023年研究生创新型科研项目(编号:YB2023526)。

参考文献