1. 价值观教育:“课程思政”的新视角

1.1. 价值观教育:现代教育的重要组成部分

纵观中国的教育发展史,“价值观教育”的概念并没有明确提出,但其一直贯穿于各个历史时期的教育中,受到当时政治、经济和文化等多种因素的影响和制约。自1949年新中国成立以来,价值观教育就成为教育体系中的重要组成部分,被赋予了新的使命和要求,成为中国教育体系中的重要组成部分。在不同历史时期,价值观教育的重点和目标也有所不同:在改革开放初期,价值观教育主要强调爱国主义、集体主义和社会主义教育;而在当代社会,价值观教育则更加注重个人自由、平等、公正、法治等核心价值观的培育。

随着经济全球化和文化多元化的不断深入,价值观教育受到了越来越多的关注。国内外学者对价值观教育的定义、内容、方法等方面进行了广泛的研究。

在价值观教育的定义方面,不同学者有不同的看法:刘济良在其著作《价值观教育》中提出,价值观教育是通过引导、培养、塑造等方式,帮助个体建立正确的价值观,促进其全面发展的教育 [1] 。周赟莹(2020)在《论移动新媒体环境下地方高校大学生社会主义核心价值观教育》一文中,将价值观教育定义为使受教育者通过学习加深对外在事物、社会现实以及自我观念的理解和认识,进而形成正确的价值取向、行为取向以及道德观念,最终形成完善的人格的一种教育方式 [2] 。陈雨(2021)在《课程思政视域下高校社会主义核心价值观教育路径探索》中认为,价值观教育是一种旨在引导、培养、塑造个体和社会对核心价值或基础价值的看法或观念的教育活动,它与其他的教育观念一起规范、指导或调节着人们的教育行为 [3] 。庞雨晴(2022)在《价值观教育的发展趋势与中国价值观教育现代化之路》一文中,认为价值观教育是以一定社会或阶级的要求为依据,通过教育的方式把符合社会要求的思想、价值观以及道德规范转化为个体的思想意识和道德品质的教育 [4] 。

整体而观,学者们普遍认为,价值观教育是一种以引导个体形成正确的价值观为目标的教育活动。整合学者们对于“价值观教育”的定义研究,可以将“价值观教育”定义为通过引导、培养、塑造等方式,帮助个人和社会建立正确的价值观念,提升社会文明程度的重要教育活动。这种教育活动旨在帮助受教育者形成与社会主流价值观念相符的个体价值观念,并以此指导自身行为。

1.2. 课程思政:一种新的教育视角

自2016年习近平总书记提出关于“使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”的期望与要求后,许多高校开始积极推进“课程思政”建设,全力开展相关工作。2017年2月,中共中央、国务院印发的《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》(以下简称《意见》)指出,“要强化思想理论教育和价值引领。把理想信念教育放在首位……坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。”

在关于“课程思政”为期不长的探索中,前期学者们着重对“课程思政”赋予了重要的地位和意义,例如高德毅等(2017)提出“课程思政”是有效发挥课堂育人主渠道作用的必然选择 [5] 。邱伟光(2017)主要分析了课程思政的价值意蕴与生成路径,强调了资源挖掘和制度建设的重要性 [6] 。随着理论和实践研究的深入,后续的学者开始将重心转移到基于专业课程思政道的探讨:陈荟洁等(2019)阐述了立德树人视域下高职院校“课程思政”融合发展模式,强调高校必须把立德树人这一根本任务,全面系统、创造性地贯穿于教育教学和学生培养的全过程 [7] 。韦洪发、王晓宇(2022)在《“课程思政”背景下价值观教育的逻辑审视》一文中围绕“革新逻辑–价值逻辑–实践逻辑–运行逻辑”这一思维路径,对“课程思政”背景下的价值观教育进行逻辑审视 [8] 。

综上所述,学者们将课程思政或看作一种教育理念,或看作一种手段和方法,这些讨论殊途同归地指向了同一个核心问题:即专业课程如何融入思想政治教育,在知识传授中完成对学生的价值观引领和培养。价值观教育强调从生活世界出发,以具身认知理论为指导,将价值观的塑造融入到情境中,这为“课程思政”提供了新的视角——这意味着教师在进行课程思政的教学设计时,可以从学生的生活世界出发,以具身认知理论为指导,将价值观的塑造融入到专业课程的内容和教学过程之中,将社会主义核心价值观融入到课程之中,注重引导学生树立正确的价值观的,培养学生的社会责任感和国家意识。

基于此,本文将基于“价值观教育”的视角,探讨《广告学》课程如何将思政要素融入广告发展历史、广告基础理论、广告创作实践等学科体系内容,探索“课程思政”教学改革的实施路径,以期为相关专业课程的思政教学提供一些可借鉴和参考的方向。

2. 广告学:“课程思政”恰逢其时

广告学主要研究广告活动的过程及其规律,注重把握市场现状、透视传播规律、提供科学理论,并依托传播学、社会学、营销学、心理学等背景,具有跨学科、重实践的特征。作为市场营销专业的一门核心课程,《广告学》几乎包含和融合了市场营销专业所有的专业课程知识,课程具有重于思考、偏向论道的特点,在建设过程中注重人文性和思想性,通过引领广告学专业知识教育,系统而科学地传授广告理论和实践技能,并且强调建立学生与广告、生活和社会多方面的交融关系。

《广告学》课程教学和大学生思政教育在以下方面存在共同点:首先,在工作对象上,两者都是与“社会人”进行沟通。不同的是,广告需要与广大社会公众进行沟通,而思政教育的对象则是大学生。其次,在工作方式上,两者都主要通过道德、心理等柔性手段进行宣传、沟通和说服。再次,在工作目的上,思政教育的目的是帮助大学生树立正确的世界观、人生观、价值观;而广告的目的是塑造企业及品牌的良好形象,同时承担传递社会主流价值观和传播优秀传统文化的使命。基于两者在育人功能上的相似性,《广告学》课程引入思政教育是自然而然的,能够很好地发挥二者协同教育的作用。对于更理性思维倾向的高数、生物等理工课程而言,《广告学》课程更接近社会科学,更强调与人们的审美观和社会主流价值观的结合。因此,在课堂知识传授中,可以更有效强调价值引领,自然植入社会主义核心价值观,同时在广告导向和责任担当方面给予学生引导,提高学生的职业素养、道德素养和人文素养,增强文化自觉和文化自信。

同时,广告同时也是体现社会主流思想、人们的审美心态的行业,这要求学生有较强的学习能力、策划和创造能力、将思想转化为具体形象的能力,还要具有把握时政经济及社会文化的思想觉悟。英国作家道格拉斯说“透过广告,能够看见一个国家的理想”。广告不仅关乎百姓的生活,不仅跟企业的成长有关,更跟一个国家的现实与未来有关。在媒介技术飞速发展的网络信息社会,社会主流价值、人文思想受到一定冲击,在广告活动中反映出行业的某种精神“贫瘠”,将思政元素融入《广告学》课程教学,能够一定程度重塑当代大学生对行业、专业的认知,对国家未来和美好生活的信心,引导学生正确思考、积极创作,倡导广告创作与时代、国家、社会、人民的同频共振。

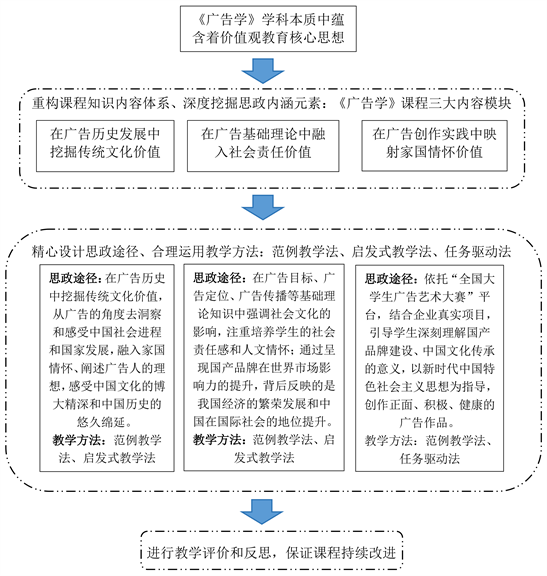

3. 理论 + 实践:广告学融入“课程思政”教学路径

高校对大学生思想政治教育的内容,大体涵盖理想信念教育、爱国主义教育、道德品质教育、心理健康及安全教育、创新创业教育等几大领域。这些元素与广告学理论和实践都有很多的对应,可通过案例教学和任务驱动等方式来实现广告学的“课程思政”。主要实施路径见图1。

Figure 1. Schematic diagram of ideological and political education path in Advertising Studying

图1. 《广告学》课程思政教学路径示意图

3.1. 广告学学科本质中的价值观教育

当前在市场经济和多元文化冲击下,社会主流价值观正在遭受冲击,夸大效果、盲目跟风、环境失谐的传播内容比比皆是,这本质上是媒介价值导向的异化。在这样的导向下,一些大学生政治信仰迷茫、理想信念模糊,学习也出现功利化倾向,根源就在于理想和信仰的缺失——缺乏对国家、对社会、对家庭和对个人的责任感。

不可否认的是,在市场经济和多元文化的冲击下,当前的社会主流价值观受到了一定程度的冲击,媒介导向的异化现象使得夸大效果、盲目跟风以及环境失谐的传播内容无处不在,对大众价值观的导向产生了负面的影响。在这种导向下,一些大学生的政治信仰感到迷茫,理想信念也变得模糊不清,功利化的倾向在学习中也逐渐显现——这些问题的根源在于缺乏对国家、社会、家庭以及个人的责任感。

为了让学生更好理解广告人应具备的“价值观”,在首次课上引入“广告观”的概念,要求学生明白广告是什么、明确广告为什么、明晰广告怎么做。在四季饭店《北京,请放心》的报纸广告中反映人们的生活情趣和对美好事物的追求;在奥美《我想做广告》的宣传视频中体会广告人的梦想、责任和担当;在椰树椰汁、美团外卖、膜法世家等不良导向的反面广告案例中警惕“魔性洗脑”“低俗炒作”“重复骚扰”等广告趋势的滋生蔓延。通过这些广告案例,让学生形成对广告的基本态度及看法,明白除了传递商品信息,价值观传递亦是广告的责任之一,广告要有导向,要讲情怀,肩负起应有的社会责任。广告人也应树立正确的广告价值观,用优秀的广告作品来传递爱心、良知和温度,以润物细无声的方式对受众形成潜移默化的影响,并坚决抵制庸俗、低俗、媚俗的不良广告。

3.2. 在广告历史发展中挖掘传统文化价值

广告,是社会生活的“透视镜”,是政治生活的“晴雨表”。广告,对于中国来说是个既古老而又新鲜的概念。说其古老,是因历朝历代的发展中都不乏广告的雏形和影子:从原始社会的图腾崇拜到古代社会的旗帜广告、烽火广告,再到封建社会独具特色的匾额、楹联等文字广告,《水浒传》中“三碗不过岗”的悬帜广告道尽了酒香酒好,《清明上河图》中“童叟无欺”的墙体广告宣扬着朴素民风,现存于中国国家博物馆的山东济南刘家针铺广告铜版,言简意赅的28字不仅说清了产品的工艺和特点,还精准锁定了消费人群,可以看出宋朝的商业繁华和商贩的宣传意识。唐宋诗词中的茶、酒、名胜风景传播,中国广告自古饱含着中华文化博大精深的哲学理念,并形成别具一格的民族风格和气派。言其新鲜,是因广告作为一项“舶来品”在发展中不乏尝试、反复、纠结与挫折:从上海开埠到20世纪20、30年代的“广告之都”,从“十年浩劫”后的《为广告正名》,到如今世界第二大广告市场的地位,中国广告人秉承发愤图强、改革开放的革新意识,从中国广告协会的成立到中国本土4A广告公司的壮大,中国现代广告行业的先行者走出了一条有中国特色的广告发展之路。

因此,中国广告发展史也是一部丰富而厚重的政治史、社会史、文化史和生活史。在广告历史的教学中挖掘传统文化价值,从广告这个新颖的角度去洞察和感受中国社会进程和国家发展,融入家国情怀、阐述广告人的理想,让学生感受中国文化的博大精深和中国历史的悠久绵延。

3.3. 在广告基础理论中融入社会责任价值

对大学课堂来说,基础理论教学无疑是课程教学的重中之重。广告是科学与艺术的结合,是在对市场认真分析、对消费者深刻洞察的基础之上进行的艺术化创作与表达,要坚持广告营销的科学化,就必须掌握广告学科的方法论,再在实践中不断进行积累和修正。在基础理论教学中结合典型案例融入思政要素,让学生在了解、理解和掌握基础知识的过程中同步完成素养的提升。以李宁、比亚迪、华为等中国传统品牌为代表,结合泡泡玛特、蜜雪冰城等新兴国产品牌登上国际舞台,开拓国际市场的过程与成果,呈现国产品牌在世界市场影响力的提升,背后反映的是我国经济的繁荣发展和中国在国际社会的地位提升。

在广告调查中强调社会文化的影响,注重培养学生的社会责任感和人文情怀,从南方黑芝麻糊的经典广告,到《知识改变命运》《中国平安、平安中国》,再到2019年《我是谁》,2020年《阳台上的武汉》,2022年《一起向未来》,中国每个发展时期的广告都饱含浓郁的时代精神,烙上了深刻的时代印记。

在广告目标中强调中国广告价值观,明确广告承担的社会角色不仅是经济活动和营销工具,而是塑造和引领文化、消费潮流的风向标。在广告创作中,不能急功近利、盲目短视,只追求消费者瞬间的“激情式”购买,而应该以更长远的目标来指导广告的发展、激发广告的潜力,以此推动商业的长期发展。长此以往,广告才不会离我们的梦想会越来越遥远,才不会沦为追求短期利益的功利工具。

在广告定位理论中,以百雀羚、李宁、红旗轿车、蜂花、娃哈哈等传统品牌的转型为案例,找准契合点,适时推出“国产品牌如何挖掘具有中国特色的USP”课堂讨论,让学生结合案例来总结中国文化的独特销售主张,引发学生思考,找寻属于中国文化独特优势的过程,从广告基础理论引申到学生对国家文化、历史及传统的剖析。

在广告与品牌传播中,结合“后疫情”时代中国广告传播及品牌形象建设的重要趋势和特征,国产品牌如何提升品牌温度、承担社会责任,将商业价值和公益价值进行结合。华为Mate系列“宇航员”广告将情节化表达与中国“航天梦”结合;农夫山泉“水源”“匠心”系列纪录片式广告直接陈述品牌“自然水源”的核心卖点;天猫以“上新月”为主题重新赋予“上新”概念,“生活循环往复,却又时刻崭新”传递着大平台的温度;2022冬奥会奖牌设计的“中国式浪漫”、实物广告“冰墩墩”的爆火,《北京八分钟》宣传片在国外的传播,背后是中国国家形象跨文化传播的成果……通过案例教学的方式在基础理论中融入思政教育,体现广告人的社会责任和人文情怀,很好地体现了广告课程思政的“润物无声”。

3.4. 在广告创作实践中映射家国情怀价值

不同于广告历史和广告基础理论的方法论属性,广告创作实践是思政教学的转化环节。在广告实践部分,主要采用“问题驱动”的教学方法,依托“全国大学生广告艺术大赛”平台,引入企业真实项目,在项目解读和任务布置过程中注重引导学生以新时代中国特色社会主义思想为指导,创作正面、积极、健康的广告作品。由于大广赛的合作项目多是国产品牌,其中以亟待转型和改革的传统老品牌或认知度不足的新兴品牌居多,与课程“培养学生改革创新精神,形成和践行中国广告价值观,为中国广告的健康发展贡献力量”的思政教学目标十分契合。学生在广告创作的过程中深刻理解国产品牌建设、中国文化传承的意义,是一种学生主动进行思政学习的有效路径。

其中,公益命题在竞赛中的加入,能帮助学生进一步深刻体会家国情怀、民族大义和社会责任:2020年“战役”,2021“理想照耀中国”,2022“我们有信仰”,2023年“让青春在创新中铸就梦想”,公益命题着力探讨当代大学生应该承担的角色,应该拥有的理想和信念,教师在解读命题的引导中,学生在对命题进行创作的过程中,都对“理想”“信仰”等有了更深刻的理解,而非是空洞的口号和苍白的文字。

在广告创作实践中,学生可以切实思考中国品牌和中国传统文化如何实现“跨文化传播”,真正地“走出去”,深刻理解“只有民族的,才是世界的”。最终,学生在市场分析中发现了什么问题,在广告主题中提炼了什么主题,最终形成了什么样的创意,产出了什么样的成果,作品中传递了什么样的价值观,能直接反应课程思政的教学效果。

4. 结语

在当前社会背景下,“课程思政”教学路径的实施已经成为高校教育的必要举措,而广告学作为一门专业课程,也需要更多地关注如何通过“课程思政”实现高校立德树人的目标。在课程中选择合适的思政元素融入课程内容体系,采用合适的方式加强思政教育力度,适时对学生的价值观进行正确地引导,让学生学会理性分析流行广告文本,将家国情怀、等内容融入到广告创作实践中,为社会创作出内涵丰富的、符合社会主流价值观的精神文化内容,才能充分发挥出广告学在课程体系和社会发展过程中的积极作用。

最后,笔者认为专业课程“课程思政”的研究方向应该是多样化、细致化的,立足于《广告学》课程,可以进一步探索广告学与“课程思政”教学路径融合的更多实践案例,推动广告学教育的不断创新和进步,为培养具有高度价值观和社会责任感的广告人才做出更多贡献。