1. 引言

社会的快速进程引发了资源的更新配置,吸引了大批人群奔赴大城市寻找就业,城市边缘群体也随之产生。作为一个日益庞大的群体,也引发出了新的问题与挑战。低收入水准、就业环境难等问题使他们越发难以融入城市,但他们却又是城市的建设与经济发展的重要群体。作为这样一个特殊的社会群体,解决与优化他们的居住环境是一个城市化进程的重要体现。带着这样的意识,运用需求层次理论引导设计思维有效解决问题,以新的视角和思考为城市边缘群体融入城市发展提供设计参考的价值。

2. 马斯洛需求层次理论的临时性空间需求转译

(一) 理论概述

1943年,美国社会心理学家亚伯拉罕·马斯洛在论文《人类激励理论》中提出需求层次理论,书中以“人本主义”为核心,指出人类的需求层次按层级展开 [1] 。从低级需要到高级需要进行分布,包含着对食物、睡眠等方面的生理需要,对安全与免除恐慌的安全需要,对寻找归属与建立情感需求的社交需要,对尊重与被尊重的尊重需要,以及对展现能力的自我实现需要。各个层次环环递进、相互依赖,成为了人群对更高层次的追寻因素。

(二) 理论转译背景

1.理论应用

将需求层次理论引用到城市边缘人群的临时性居住空间当中,从边缘人群的视角出发,提出对于临时性居住空间,不仅要满足人的最基本的需求,同时要注重到空间的安全需求满足城市边缘人群内心真正的着陆感,还要追求在临时性居住空间发展对社交层次方面的更高追求。要达到城市边缘群体在城镇化进程中做到心理与身份的城市化,通过研究临时性空间不同的层次需求为提供解决城市边缘人群的提供参考。

2.适用时代

根据国家统计局发布的2021年农民工监测调查报告显示,2021年农民工总量达到了29,251万人,而进城的农名达到13,309万人,这个数据分析显示,人数比2020年新增了208万人,其中在城镇失业率上达到5.1% [2] 。因此,解决城市边缘群体的临时居住空间的不同层次需求,为该群体能真正融入城市,满足群体由生存型转入为发展型提供落脚点。

3.临时性空间释义

依马斯洛需求的层次理论,将临时性空间的需求按不同层次的需求层层递进展开转译。对于城市边缘群体来说,生存与栖息是最为基本的保障,这也是大多数人的基本“落脚”需求。对于一些已经实现稳定的人群来说,对于临时性空间的私密性与空间构造就会凸出强调,同时这也是体现临时性空间对于城市边缘人群的保护性。对于城市边缘人群,在城市中也是渴求“亲切感”,无论是人际关系、娱乐消费或者是对商品需求同样存在,这也就对临时性空间的灵活性与融合性提出了更高的要求。

3. “第二视角”看城市边缘人群问题

(一) 触发背景

城市边缘群体向大城市流动根本在于增收,对于这个目的的产生主要有以下几个因素,即:农村收入普遍偏低、注重个人发展机会、受到主流影响、对城镇生活的向往、渴望较为丰富的精神生活等。对于这样的群体来说,其在初入城市时,主要选择低廉或者公共的地方进行暂住。为了进一步获取相关准确数据,文章通过实地调研,针对深圳三和人才市场16到55之间的中青群体,以十岁为一层级,主要从收入、工作时长、居住场所选择、选择原因、选择居住空间价格、心理价位、生活压力等方面展开调研,调研份数为32份。数据显示,对于低收入群体来说,主要选择在公园、或者夜间相对偏僻且有一定围合的空间暂住;其次,在该地区周边,则有大量的低廉旅社,价格约在15~30每晚。另外,还有像网吧、棋牌室等半开放的类似场所,均以10~15元每晚的价格大量存在。这样的情况不仅仅存在于深圳三和,同样在一些特大城市中存在。一边是怀揣着希望与梦想,一边是现实带来的困境,两者均无法割舍一者。

(二) 居住现状

通过对国家统计局的2021年农民工监测调查报告显示数据分析得出,一方面,在人均居住面积上,相关群体在500万人以上城市人均居住面积仅为16.9平方米,远较于全国城镇居民人均住房面积39.8平方米还低22.8平方米,如表1。另一方面,在居住条件上,有洗衣机、洗澡设施、独用厕所的均占70%~87%左右,取暖设施根据数据分析所占比重不高。而将这些数据同城镇居民相关数据相比,是远远地域相关平均水平的。

Table 1. The per capita living area of marginalized groups is divided by urban size

表1. 按城市规模划分边缘人群人均居住面积

(三) 城市边缘人群的问题

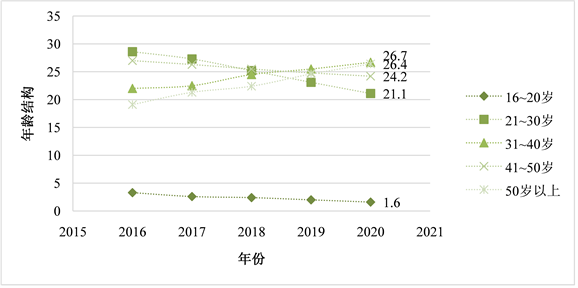

在对针对32份深圳三和人才市场16到55之间的中青群体调研中还发现,在生活压力程度、精神需求来源的数据显示。这个特殊的群体具有一定的心理障碍,他们会称自己为“社会第六类人”。更一度因为工作等各方面的不顺利,对未来已经失去信心。根据国家统计局从2015年到2021年发布的农民工群体数据分析,从年龄结构角度出发,调研对象平均年龄为36.8岁,其中40岁及以下所占比重为65.8% [3] ,如图1。结合实际深圳三和的调研数据来看,对于中青年来说,精神上的需求是迫切需要解决的。分析显示,更多的人群在业余时间,集中沉迷虚拟世界或者酗酒当中,更甚者则未来满足消费精神需求,采取网贷的形式满足。这就给较为平凡的生活增添许多生活压力。因此,对于现当代城居生活空间中的青年住居空间场域设计,不应仅仅局限于“有限”场地的空间营造,还应着眼于其“精神”场域的塑造 [4] 。

Figure 1. Age composition of marginalized groups

图1. 边缘人群年龄构成

4. 城市边缘人群的临时性空间设计策列

(一) 满足“临时性”的生理层次需求

1. 解决临时栖息

临时性居住空间的提出,对于城市边缘群体来说其最基本的目的就是满足生存需求,也就是解决初入城市的“落脚点”问题。临时性空间的研究,并非是考虑适合边缘群体的长期居住的,这个空间更多的是满足中短期的居住。

2. 满足起居生活

其次,对于空间的起居生活要有足够的需求满足。在布局上,需要在充分满足人体正常活动尺寸的需求下设计,空间及内布置的尺度达到适宜标准。同时,对于临时性空间,还要考虑到相关的设施配套问题,例如:日常的餐饮设施、洗漱设施等,使该群体能在最低的城市生活成本下,解决日常需求。在临时性居住空间中,还需要充分设计整个空间的物理环境,例如,对于居住空间,要考虑到不同时间段的光环境需求,白天需要足够的自然光,夜间需要充分的照明光。特别在夜间,对于双人以上居住空间来说,还要考虑不同的空间者对于光的需求,需要有辅光等不同形式的照明光。

3. 达到心理满足

在调研中发现,城市边缘群体较于整个城市群体来说,是属于弱势的一个群体,对于刚刚步入城市的群体来说,他们是需要及时的心理满足的以达到自我信任的状态。临时性的居住空间,在设计过程中,就需要表现到空间的接纳性。例如,空间的设计要适应该群体的理想空间样式,符合该群体的消费能力内所能展现的适度空间,不过度、不简单。

4. 利用现有资源

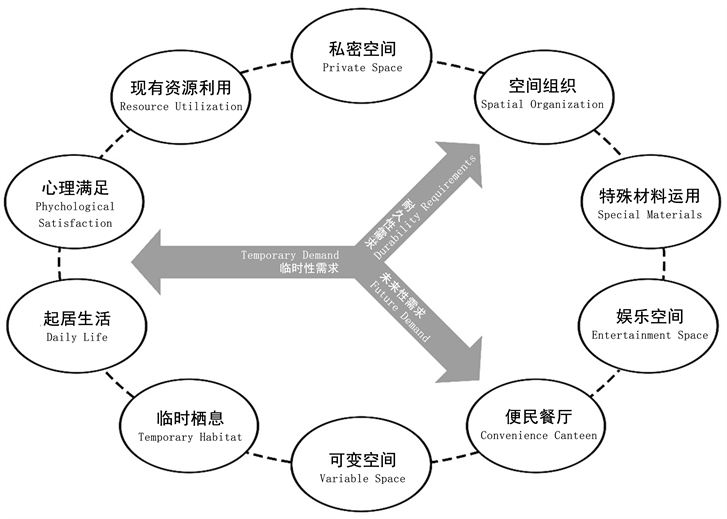

在设计中,由于临时性空间有一定的特殊性,更具研究发现,其通常是被规划于城郊地区。因此,应该更加合理挖掘临时性空间的周边资源并合理利用。在对国家这几年的数据分析中不难发现,城市边缘群体的人数始终是一个较为不稳定的流动状态,因此,对于空间的利用率与使用率来说,也会是不稳定的。全世界范围内的低成本低技术建造普遍强调就地取材与当地居民参与 [5] 。这时就需要政府的政策干预,通过组织,能巧妙利用城市闲余公共空间、城郊闲置房等,及时根据城市边缘群体的人口流动状态,提供更多可能的空间。使城市边缘群体能在最低的消费水平下,满足临时的空间居住生存需求。如图2。

Figure 2. Different levels of demand design for temporary living space

图2. 临时性居住空间不同层次需求设计

(二) 营造“耐久性”的安全层次需求

1. 保障私密空间

对于临时性居住空间的需要为边缘群体提供不同的使用需求,因此再使用过程中私密性就成为了构建安全性需求层次理论的主要部分。Altman在对私密性研究中也曾提出私密性就是对接近自己或者自己所在群体的选择性控制 [6] 。特别是对于临时性居住空间来说,城市边缘人群群体相对复杂,这就极其需要通过设计手段改变空间环境,明确空间边界界定。

在研究中发现,影响私密性居住空间的主要存在于视觉与领域感及听觉三方面。因此营造具有私密性的空间主要从两方面入手,一方面从改变空间布局展开,一方面从改变材料属性运用突破。

2. 强化空间组织

在空间组织布局上,主要解决视觉环境与空间领域感两个方面造成的干扰。首先是视觉对边缘群体在空间使用过程中带来的影响,这个主要通过减少视线干扰与增强视觉控制来进行研究。研究认为,视觉环境私密性感受在该空间中主要是集中在对卧室、卫生间的空间私密性。因此在对布局划分时,可以通过更加明确的空间划分或者视线转折来进行空间围合。例如,对于卫生间布局时,在设计过程中,应根据空间及现实条件,适当的将淋浴房与洗手台及如厕间恰当进行分离,如果是公共性质的,也应该注重空间的视线转折隔离,提升对使用空间的视觉控制感受。在空间领域感方面,研究认为应该较为明确提出空间的界定,比如对于卧室空间,应避免空间在于公共空间过渡上过于直接,缺少个人对于卧室空间掌控,在对于混合卧室,也应该通过人体活动对功能范围的需求,适当规划卧室空间的私人领域。

3. 运用特殊材料

对于听觉环境私密感受来说,其主要体现在对于材料属性的空间运用上,满足空间的隔音性能需求。隔音材料的应用效果主要受材料单位面积质量的影响,常规要求隔音材料能够减弱透射声能,并阻挡声音传播 [7] 。由于群体的人群结构相对比较复杂,每个人的工作性质与时间安排均有不同,因此,良好听觉环境需求是极为突出的。这个需求就需要对界面材料及门窗性能提出更高的要求。当前市场,对于界面的隔音处理方式主要有以下几种,即隔音板、减震垫、隔音胶等,如表2。在对空间材料选择运用上,可以结合现代科技,合理运用隔音涂料及隔音屏障,强化对墙体隔音性能的提升。对空间六大界面的处理时,考虑好间与间、户与户、层与层之间的相互不影响状态。

Table 2. Sound-absorbing materials and sound-absorbing coefficient in commonly used rooms

表2. 常用室内的吸音材料及吸音系数

(三) 探索“未来性”的社交层次需求

社交层次需求在临时性居住空间需要重研究,这个是城市边缘群体融入城市发展的重要因素。在对城市边缘群体进行调研的过程中发现,其面临各种压力时,更渴望在精神上获得满足,但是对于这个群体来说,他们的精神需求渠道是较为匮乏,更多集中在虚拟网络并深陷其中。

因此在研究当中,在探讨临时性居住空间的未来性时,提出以下四方面的设想,即在空间中规划娱乐活动空间、规划便民食堂、成立临时工会组织以及提出空间的可变性。从群体的角度出发思考未来建设可能。

1. 规划娱乐空间

首先是对于娱乐空间的规划,从32份数据结果来看,人群主要的以中青年人群为主。在考虑娱乐空间的种类选择时,就要考虑到两点,一个是其面临的生活压力和工作压力都是巨大的,一方面是更适合休闲型的娱乐活动。增对群体需求,首先需要静态型空间,例如茶社空空间,其接纳性与灵活性较高,不会过于受空间限制,不仅能满足放松身心的需求,更能在通过闲聊满足社交需求。其次,需要动态性文娱空间,也就是虚拟游戏空间等类型空间,这类空间主要引导青年群体走出电子产品世界,通过虚拟环境空间,利用群体合作形式,在声光电等空间环境下,进行交友互动,通过环境创造和健全人机关系。最后,需要运动康体空间,在现代健康健身的文化逐渐成为中青年普遍接受的文化观念,健身经验的交流成为了年青一代群体的重要交谈话题。对于边缘群体,由于长期从事单一固定的流水线工作,适当的健身会缓解压抑的情绪,也有助于在健身中与他人寻找恰当的共同话题。因此,在设计中要注重考虑该群体对室内环境的感受、心理特征和行为特点,在注重良好的室内视觉效果和经济条件的基础上使室内的设计更加具有针对性 [8] 。

2. 提供便民食堂

在临时性空间里,更多人的需求是便捷式的饮食,无论是条件上还是时间上,这对于他们来说是最便利的。但是这样的便民食堂是需要在政府的引导下建立的。边缘群体刚刚触碰城市发展步伐,便民食堂能用极大的优惠价格,允许该群体用较低的生活成本立足,减小来自生活方面压力。另外,在临时居住空间设立便民食堂,也有助于通过饮食,引导该群体以放松舒适的状态在餐桌上建立相互之间情感传达。

3. 探讨可变性空间

在探讨未来性的社交需求时,研究还从一个角度进行了探析,就是通过利用空间的可变性,有目的对原有空间根据使用者的需求进行调整与变换。这样的空间有两层作用,一层是由于每年不同时段对于城市边缘群体的涌入是有时间段与数量性的不同。而空间的使用率的高低,给使用者带来的情感又是复杂的。适时利用好空间的可变性,让使用者在一个空间中能根据自我需求,建立与他人领域空间的关系,在达到自我私密的同时,与他人能形成交集,一方面能有效提升空间使用率,又能保证使用者得到充分尊重的感受。

可变性布局设计包括不变体和可变体两部分 [9] 。前者是指原有的空间架构,即空间内的承重结构和各类固定的部件等等。后者是指用来分割空间和调整空间使用功能的部分,包括室内的隔墙、家具以及各种的隔档、折门等。研究认为,对于可变性的空间主要可以通过以下几个方面达到未来性的需求。首先,可以根据不同年龄结构的需求或者临时需求,对空间进行可变。第二,可以根据入住人群的批次或关系调增对应空间的面积,使空间的调整应对群体间的需求。第三,可以根据不同个体的需求对整体空间进行可变调整,满足群体中个人的个性发展需求。如表3。

Table 3. Different spatial needs of major populations in marginalized groups

表3. 边缘群体主要人群不同空间需求

5. 结论

由于城市边缘群体问题的关注度正在逐年提高,对于临时性居住空间的更新研究应该根据城市发展随之推动。研究从上层设计方面关注底层群体的多层次的空间需求,推动符合社会发展的以人为本的城镇化进程。通过不同的调研视角角度,强调对于城市边缘群体的居住需求应该满足于重视现在,运用设计干预的手段,及时解决城市发展进程中带来的突出问题,及时的观察分析底层群体保障体系,争取在时间上、空间上满足城市边缘群体的多维度需求。通过层次需求理论方法,为城市边缘群体的临时性居住空间研究出体系化的创新设计策略,在基础物质空间上,关注空间的耐久性与未来发展性等更高层次需求。

注释

文中所有图片均为作者自绘或者自摄。

NOTES

*通讯作者。