1. 引言

生态移民过程是典型的人口流动或人口迁移过程,人口流动不仅改变了人口的空间分布,同时也导致了社会结构的改变。在迁入地,移民需重新建构身份,实现新的在地化,重新寻找人与地之间的连接 [1] 。同时,移民需要重新思考与迁出地之间的关系,及与迁出地之间的情感、认同等 [1] [2] [3] 。生态移民过程不仅是生态重建的过程,还是经济社会重构的过程,其中社会重构需要更长时间。

据世界银行统计,全球每年大约安置移民2000万人(仅限于世界银行资助的一些项目) [4] ,过去20年全球已安置移民2.5~3亿人 [5] 。Rogers,Wilmsen [4] 提出了全球安置移民的时空复杂性,安置逻辑更加复杂但反思不够,安置中的知识生产及空间实践的理论化不足,认为中国的移民安置较为突出。自20世纪80年代起,我国在宁夏、甘肃、新疆、云南、贵州、内蒙古、广西、青海、湖北以及陕西等地开展了生态移民工程,已安置移民2000多万人。根据国家发改委,在2050年前,我国西南、西北生态环境脆弱地区将有1000多万人需要进行生态移民 [6] 。移民“人数”多,迁出区、迁入区等“空间”数量大,且部分移民迁移距离较远,空间一方面为社会空间变迁提供发生场所,另一方面也遮蔽和固化了变迁过程中社会分层、社会关系、权力冲突、利益争夺等社会空间问题 [7] 。周春山、杨高指出中国移民聚居区整体的空间布局与演变特征有待探讨,未来研究还应关注不同地区不同类型的移民聚居区,了解不同地方情景下移民聚居区的特征和形成机制 [8] 。中国生态移民聚居地源于集中安置、分散安置或嵌入安置等多种方式,属于不同地方情景、不同类型且处于不同发展阶段,具有典型性。长期的人类活动对生态移民社会空间进行改变与塑造,产生了不同程度的影响,各种影响因素交互作用推动着社会空间变迁与重构,增加了社会空间的复杂性。社会空间变迁与重构需要历经一定时间,长时间序列的纵向研究才足以揭示生态移民社会空间变迁历程。研究生态移民聚居地社会空间演变的时间序列、空间分异及演变规律,可为未来规划调控提供更为科学的依据。

生态移民聚居地是新型城镇化、乡村振兴的症结,但生态移民(聚居地)学术研究滞后于生态移民进程,鲜有研究关注生态移民聚居地的发展脉络与演变轨迹;典型区域、典型时段及特殊群体的社会空间研究是当前研究趋势,但缺乏不同类型社会空间的比较实证研究;社会空间是解读生态移民聚居地发展变迁重要且独特的视角,是深入解析生态移民聚居地人地关系演变与社会空间调控的关键。加强生态移民聚居地社会空间研究,可实现以下目的:① 拓宽生态移民(聚居地)研究视角,强化生态移民聚居地社会空间研究的理论解释与系统解析;② 为后续生态移民在迁出区选择、迁入区选址与规划建设、后续可持续发展等方面提供理论与实践依据;③ 有利于解决生态移民过程中出现的社会空间问题,强化社会空间治理,优化生态移民社会空间功能;④ 为国际、国内其它移民聚居地研究提供思路,为国家生态移民研究与实施提供指导性依据。同时,利用地理学、社会学、城乡规划学等多学科的理论知识及技术手段,可在理论及方法集成上实现突破,加强各学科知识及方法技术的应用实践,丰富各学科的研究内容。

2. 社会空间研究进展

2.1. 理论进展

社会空间的概念最早由19世纪末法国社会学家涂尔干(Emile Durkheim)提出,他认为社会空间是群体居住的区域 [9] 。社会学家布迪厄(Bourdieu)沿用了涂尔干的观点,认为社会空间是一定群体所占据的地理空间,以及不同社会群体在社会关系中所处的位置 [10] 。学术界涉及术语的学科包括哲学、社会学、人类学、地理学、建筑学、城乡规划学等,但仍没有定论。自20世纪70年代以来,人文地理学经历了“社会转向”、“文化转向”、“关系转向”等学术思潮;同时,人文社会科学也发生了影响深远的“空间转向”。在齐美尔、列斐伏尔、哈维、苏贾、福柯、吉登斯、卡斯特尔、布迪厄等一批地理学家、社会学家的共同影响下,“社会空间”问题与理论逐渐成为人文地理学、新城市社会学、空间社会学、城乡规划等学科的研究内容 [11] [12] [13] 。列斐伏尔提出“(社会的)空间是(社会的)产物”的核心观点,且在突破马克思主义二元论的基础上构建了一个三元一体理论框架:① 空间实践、② 空间的表征、③ 表征的空间,开创了空间研究的新视野 [14] 。由列斐伏尔所开启的社会空间理论革新是社会理论的“空间化”运动,它在多个领域产生了广泛影响 [15] 。吉登斯把时空要素融入到对社会结构和行动的解读中,提出了“场所”作为地理学家“地点”的表达,并提出了结构化理论 [16] 。哈维在列斐伏尔的基础上提出“社会过程–空间形式”,认为城市(社会)空间研究的核心是分析空间形式与作为其内在机制的社会过程之间的关系 [17] 。秉承列斐伏尔的思想,苏贾在哈维与列斐伏尔的理论基础上,提出了社会空间辩证法的概念以反映社会、空间、时间之间的作用关系和过程 [17] ,并被认为是“空间的生产”理论的方法论。社会空间辩证法正是本研究的理论立足点,主要观点包括:① 社会关系中的事件是通过空间形成的;② 社会关系中的事件受到空间的限制;③ 社会关系中的事件受空间调解 [18] 。社会空间辩证法最大的作用是促进了马克思主义与地理学、城市研究、后现代思潮等的交融与互补 [17] 。此外,从关系主义研究社会空间的学者贡献功不可没,包括社会学家约翰·厄里及人文地理学家多琳·马西等 [15] 。人文地理学和社会学都重视社会存在的空间维度、坚持空间的社会性、强调空间的物质基础及社会关系 [19] ,共同探讨社会空间难题,包括社会空间理论建构的局限、时空结合及社会与空间真正的辩证统一 [12] [19] 。正是因为社会空间的研究难题,学科融合才具有重要意义与魅力。社会学强调“社会空间”的社会性,地理学强调社会的“空间性”,城乡规划学侧重于社会的可塑性及可操作性;社会学善于描述空间的社会属性,地理学在社会空间形态描述及演变机制的解释方面占优势,城乡规划对于解决社会空间问题具有执行力,在规划、管理及调控方面具有优势;地理学侧重于宏观尺度,社会学擅长个体微观研究,城乡规划学偏向于物质空间;因此应将三个学科结合,避免社会性与空间性的偏颇及对可操作性的忽视,实现多尺度综合研究,共同解决社会空间研究中的复杂问题。

列斐伏尔将社会关系在空间中的表现当作社会空间的主要形态,认为社会形成和创造了空间,空间反过来塑形着社会构型 [14] 。社会空间建构在物质空间基础上,社会关系建构空间,空间诠释社会关系。社会关系将引起社会空间的变化,具体表现在社会空间的交往空间、居住空间、商业空间和生活活动空间上 [20] 。社会空间的内涵与特点包括:

1) 社会空间是群体生活的空间、作为地域的社会空间、个人行为、社会网络和组织产物的社会空间、社会—空间辩证统一的社会空间;包括个人对空间的主观感受或在空间中的社会关系,是人类实践活动生成的生存区域 [21] ,因此研究时应基于社会-空间辩证视角及社会网络视角,且需关注个体、群体、地域等概念,关注个体(群体)、组织等在社会空间演变中的作用及能动性。

2) 社会空间包括家庭、邻里、社区、社会区等不同尺度的地域单元与群体(个体)。不同性质的地域单元,其研究侧重点不同,如家庭生活变化、邻里关系及变迁、社区发展及变迁、社会区演进等;且各空间尺度的研究具有层叠性与交叉性,对家庭的研究可映射邻里变化,邻里变迁一定程度上可反映社区发展,邻里、社区的变化发展亦会影响到家庭或个人的价值观、态度等,同时影响到邻里、社区自身。

3) 社会空间是发展变化的,时间与空间共存,不仅需涉及空间尺度还需考虑时间维度,因此用“演变”或“变迁”来揭示一个地区或群体的社会空间发展历程更加贴切,强调动态性。社会空间的实质是人地关系的反映,交织着多种行动或地理过程,同一类行动或地理过程对不同区域、人群产生的影响却不尽相同,因此社会空间具有复杂性及区域分异特点。

2.2. 研究方法转变

社会空间作为一种与位置相关的空间事物,具有显著的空间依赖性和空间异质性特征,传统因子生态分析无法揭示邻近区域之间的空间关联特征,大尺度(社会区)的同质性遮掩了小尺度(社区邻里乃至个人)的异质性,因此除了进行类似“社会区”分析的方法之外,还必须进行微观研究。边艳、周春山 [22] 认为通过对微观地域单元的分析来解释城市社会空间演化机制比较合适,微观主体“人”的日常生活行为特征成为社会空间研究中的重要内容之一 [23] [24] 。国内研究方法经历了量化到质化的过程,基础数据从人口普查资料转向了行为地理学、民族志等综合方法,冯健、吴芳芳 [25] 专门就质性方法进行了总结;在社会空间数据表达方面,从传统的社会区分析逐步过渡到社会地图法、定性地理信息系统及社会区分析相结合 [26] [27] 。由于地理大数据在社会关系网络、人口集聚、日常活动空间等方面具有优势及应用前景 [28] [29] [30] ,且在社会空间的应用处于起步阶段,大、小数据融合为城市、社会地理研究广度与深度提供了可能性 [30] ,大、小数据融合在生态移民社会空间研究中值得尝试。

根据生态移民实情及其他学者的观点 [11] [20] [31] ,本研究将社会空间分为居住空间、社会(关系)网络、日常活动空间。当前国内外对居住空间的研究最多,甚至一段时间内将居住空间等同于社会空间。社会空间分异与隔离不仅存在于居住空间,也广泛存在于居民的日常活动空间 [32] [33] ,塔娜、申悦对两者的研究侧重进行了比较 [33] ,申悦,柴彦威构建了基于活动空间的社会空间分异研究框架 [32] ,值得参考借鉴。此外,社会关系变迁一定程度上可反映居民或社区等尺度的社会空间分异特征 [34] 。由于普查数据可获得性强,社会区尺度的居住空间研究偏多;日常活动空间是近年来研究热点,尤其是新的数据获取及研究方法改进后其研究更加深入;对于社会关系网络的研究深度还有提升空间;众多研究的设计与解释与理论联系的契合度还有待加强;各社会空间要素的研究具有学科侧重与偏好。未来研究需倾斜于乡村与城市社会空间的结合研究,重点关注微观尺度的居住空间、多尺度的日常活动空间、社会关系网络研究,做好大、小数据的融合应用,实现学科交叉,突出理论贡献与知识产出。

3. 生态移民社会空间研究进展

对生态移民最早的研究源于20世纪初考尔斯首次提出的“生态移民”概念 [35] 。国外研究经历了由“环境难民、生态难民”到“环境移民”再到“生态移民”的过程 [36] 。生态移民是一种特殊的移民类型,是指由于生态环境和其它因素共同作用而出现的人口迁移现象 [37] 。本研究的生态移民为广义的生态移民,即由于生存、生产环境无法承载现有人口规模的人口迁移现象及过程。对我国而言,包含了自1983年以来的各阶段易地扶贫搬迁移民;易地搬迁工程不仅仅是自然居住空间的改善,更是经济空间、政治空间、文化心理空间和社会空间的消解与再造过程 [38] 。全国的发展历程 [39] 包括:

1) 20世纪80年代,三西扶贫搬迁,仅限甘肃、宁夏,是最早的有组织、有计划的区域性扶贫搬迁;

2) 90年代,八七扶贫攻坚计划下开发式移民,全国有六省区(甘肃、宁夏、广东、湖北、陕西、广西)设定了共计224.5万贫困人口移民搬迁的目标;

3) 易地扶贫搬迁试点推进阶段(2001~2010年),宁夏、云南、贵州与内蒙古,改善人口770万;

易地扶贫搬迁全面推进阶段(2011~2015年),国务院出台《中国农村扶贫开发纲要(2011~2020年)》,累计搬迁394 万人,集中于集中连片特困地区;

4) 易地扶贫搬迁攻坚与巩固阶段(2016~2020年),到2020年底,实现1000万建档立卡贫困人口的搬迁安置,与可持续生计、乡村振兴等相结合,包括11个集中连片特困地区,尤其是“三区三州”。

生态移民的初期研究集中于概念界定及分类、生态移民工程的必要性与可行性、移民安置模式的选择 [35] [36] 。根据近10年的期刊论文、硕博学位论文及著作,同时参考所有以“生态移民”为主题的国家基金选题,发现:我国对生态移民的研究主要集中在生态移民效益评估如迁出区生态环境的恢复、移民生计改善及生活水平的提高、移民的社会文化适应、问题及对策等方面,对于微尺度的研究还较为欠缺,理论研究不足 [40] 。用EXCEL词频分析软件将2010~2023年以生态移民为主题的期刊论文及硕博论文关键词进行词频分析,各关键词的共词分析结果表征典型社会空间研究的关键词组合,社会适应研究较多,社会融入或融合、社会资本、社会重构或重建及社会网络关系、社会交往等频数较少。当前我国生态移民社会空间研究表现为:① 生态移民社会空间研究内容零散,尚未上升到“社会空间”系统综合层次;② 对居住空间的研究单薄,研究时间停留在迁入之初(5年以内),重视社会适应及融入的研究,对搬迁时间较长的移民聚居地关注较少,社会空间重构的长时间序列、动态化研究研究有待突破(长时间才能发现变化脉络与演变轨迹);③ 社会关系网络(或社会资本)有少量研究;④ 对日常活动空间(行为)的关注停留在生计行为,通勤、休闲、消费行为等方面需要更多关注;⑤ 研究尺度侧重于移民区及农户尺度,对邻里、社区关注不多,不利于生态移民集聚区的规划治理及再设计,多尺度、多层次研究有待强化;⑥ 研究多集中在社会学领域,地理学与城乡规划视角的研究相对较少,具有学科融合前景;⑦ 研究方法多样化、定量化有较大提升空间,需加强新数据、新方法集成应用。

国内对易地扶贫搬迁的研究鲜有从空间社会学视角对移民搬迁和搬迁后的社会空间生产逻辑与再造过程进行系统研究;生态移民聚居地是社会空间统一体,为社会空间演变的深度研究提供了场所,众多的生态移民集聚地是丰富而典型的案例地,表现为不同的社会空间类型;迁入时间短的移民考虑社会融入或适应,社会空间形态单一,迁入时间较长的移民住区已逐渐适应且在蜕变成“旧”环境过程中,其它人类活动/事件对其社会建构产生作用,社会空间形态将从原来单一特征变得更加复杂;人口流动性及其它内在、外在因素对于生态移民聚居地社会空间演变具有潜在影响,影响程度的时间演进、空间分异如何?是否存在生态移民社会空间序列(或不同聚居地社会空间存在于空间坐标系的不同位置)?不同类型的生态移民社会空间的后续规划与调控应如何开展?需要基础性研究,也是该研究选题的根本出发点。

4. 生态移民社会空间研究框架

4.1. 科学问题

社会空间是地理学、社会学与城乡规划学的研究热点,各学科在社会空间研究中有所偏好与侧重,整合学科偏好与优势是生态移民聚居地人地关系研究的突破口。生态移民聚居地兼顾城镇与乡村地域,城市社会空间研究经验丰富,乡村社会空间研究相对薄弱,在新型城镇化、乡村振兴背景下推进乡村社会空间研究是时代需求。以往社会空间与生态移民(聚居地)研究具有尺度侧重,未来研究中应综合各空间尺度,进行适应性研究。① 生态移民聚居地社会空间类型有哪些?② 生态移民聚居地社会空间演进的共性及个性如何?有哪些规律?与其它社会空间演变进程与规律是否一致?③ 导致生态移民聚居地社会空间演变的机理或动力机制如何?各影响因素作用过程与机制如何?与其它社会空间演变的机理与动力机制有何异同点?④ 不同地方情景、不同类型及不同发展阶段的生态移民聚居地社会空间重构路径如何?与其它社会空间的重构路径是否存在差异?有哪些发展模式?这些均是生态移民聚居地社会空间研究的科学问题。

4.2. 理论支撑

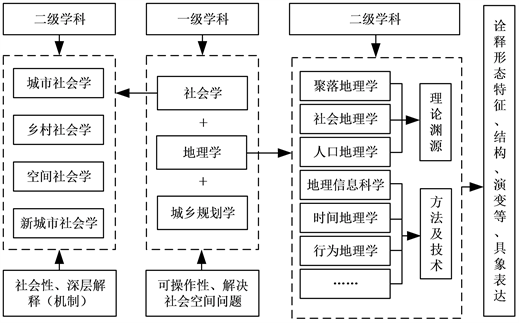

生态移民社会空间要素多、类型多样、演进过程复杂等特征决定其研究属于多学科内容,主要涉及地理学、社会学、城乡规划学等一级学科的理论基础与方法技术。融合多学科知识及生态移民社会空间实情,同时参考其他学者观点 [10] [11] [12] [13] [22] [41] - [46] ,生态移民聚居地社会空间研究的学科与理论基础见图1。主要包括地理学一级学科,涉及聚落地理学、社会地理学、人口地理学、时间地理学、行为地理学、地理信息科学等二级学科的理论基础与方法手段;社会学一级学科,包含城市社会学、乡村社会学、新城市社会学与空间社会学等理论与方法基础;及城乡规划学一级学科。不同学科的理论基础、数据收集与处理分析方法具有差异,部分理论与方法技术存在学科交叉特性,不能武断的归类到任一单一学科。聚落地理学可为生态移民住区(城镇、乡村)提供形成条件、内在组织与空间体系、结构等方面的理论与方法;社会地理学侧重于生态移民社会结构与空间结构之间的联系,重点关注不平等、差异等,对生态移民聚居地的社会空间问题进行解析并溯源;人口地理学研究生态移民人口分布、构成、变动与增长及其与地理环境间的相互关系,亦可辅助解释社会空间变迁;时间地理学与行为地理学,为生态移民聚居地提供了更好的研究方法,在考虑全局研究的同时,聚焦个体(群体)的时空行为与活动空间构成,从微观尺度反映生态移民社会空间结构特征,可解释生态移民行为调适等;地理信息科学不仅可以发挥空间分析、可视化等功能,还可借助信息科学获取的大数据等新数据类型进行更加深入的分析,是进行时空分异研究的主要手段;研究中也将应用城市生态学、城市政治生态学的理念与思想。地理学关注不同发展阶段的生态移民聚居地的比较,且关注同一阶段的不同研究区的区域分异,有助于解析空间分异背后的深层原因及影响机理。社会学关注生态移民聚居地的社会(空间)问题、社会分层、社会结构、社会关系等,擅长描述社会结构,其研究方法涵盖定量研究与质性研究等,尤其是质性研究方面具有优势。城乡规划学具有城乡与区域规划理论与方法、规划与设计技术、社区规划与规划管理等研究方向,任何规划需解决的问题均可归属到社会空间问题,城乡规划学逐渐从关注物质空间转向社会空间、物质空间并重,注重城乡要素间的关系及协调,能有效改善社会空间现状,同时对社会空间进行调控。具体理论主要包括人地关系理论、空间理论、社会空间理论、时空异质性、空间同化理论、社会分层理论、社会融合论、社会网络理论、结构化理论、城市化理论、流动性理论等,不同理论或理论组合在解释生态移民聚居地社会空间要素的结构特征、演变过程、影响机理及重构路径方面具有选择性及适用性;同时在研究中将涉及结构主义、人本主义、后结构主义、后现代主义及新马克思主义等哲学方法论与思想。各种理论与思想在生态移民社会空间研究中不应局限于应用实践,而是作为“母体”,在实践研究中产生新的理论及思想,突出理论贡献与知识产出。

Figure 1. Social space theoretical basis of ecological immigrant communities

图1. 生态移民聚居地社会空间研究的理论基础

4.3. 研究方法体系

方法论主要包括社会空间辩证法;社会空间分异 [44] [45] [46] 及时间演化视角。

研究方法包括数据获取与数据处理分析方法两类。数据获取主要包括问卷调查、参与式观察法、访谈法、生命历程法、口述史、叙事法、人类民族志、GPS (Global Positioning System)跟踪数据、实验法、参与式地理信息系统(Participatory GIS)与无人机遥感等第一手数据获取方法;及其它遥感数据、社会经济数据、手机信令数据、社交媒体数据、地图数据、人口普查与注册数据、文件资料等第二手数据,具体数据及应用方向见表1。表1中日常活动空间研究的基础数据最丰富,相比较,居住空间研究数据源较少,但高分辨率遥感影像及无人机遥感数据为小尺度居住空间研究提供了更多的可能性。用于横向比较的数据相对丰富,纵向数据多采用调查访谈数据、遥感与社会经济统计数据等,纵向数据的挖掘具有挑战性。对于同一类研究内容,需综合考虑多源数据的筛选与融合,在维度、尺度、研究层次等方面实现数据互补;同一类数据对不同研究内容的适用性也需进行优化。

Table 1. Data collection methods and application focus

表1. 数据获取方法及应用侧重

注:“社会区”相对于城市社会区,空间尺度较小。

数据处理分析方法包括数理统计分析、因子生态分析、社会网络分析、大数据分析、时间地理学、GIS、质性数据分析等。此外,空间句法、ABM (agent-based model)、多层分析及话语分析、对话分析、结构方程模型等也可用于生态移民社会空间的要素研究。在揭示社会空间分异时,通常会考虑分异指数及近年来使用的探索性空间数据分析(ESDA)、地理加权回归(GWR或GWOR)模型或地理探测器等 [32] [33] [47] [48] [49] 。

4.4. 研究内容

根据生态移民实情及其他学者的观点,本研究将社会空间细分为:

1) 居住空间(分异?隔离?融合?);

2) 社会(关系)网络(社会交往、社会资本、社会参与等);

3) 日常活动空间(主要指出行、消费、日常休闲等),此处不涉及社交活动,在第②部分研究;

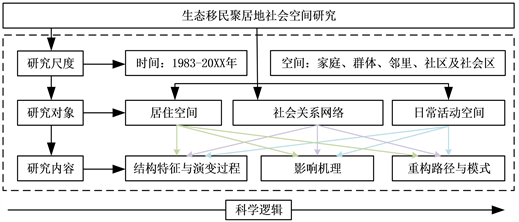

研究空间尺度包括家庭、群体(个体)、邻里、社区及“社会区”;时间追溯到1983年。研究内容框架见图2。将不同阶段的居住空间结构、社交关系网络图谱、个体(群体)的活动空间时空图示按时间顺序陈列,即为生态移民聚居地社会空间演变过程表征。研究内容的科学逻辑为发现社会空间问题(结构特征、演变过程、类型)—诊断社会空间问题(影响机理)—解决社会空间问题(重构路径与模式)。

Figure 2. Framework of research contents

图2. 研究内容框架

5. 结语

相较于以往的生态移民(聚居地)研究,生态移民聚居地社会空间研究将地理学、社会学及城乡规划学等学科融合,从多维度、多尺度聚焦居住空间、社会关系网络及日常活动空间要素,丰富了研究层次与研究内容体系;研究尺度涉及群体(个体)、家庭、社区、邻里、“社会区”等,融合社会空间辩证法与社会空间时空分异方法论,具有研究深度和广度;研究数据方面,将遥感、社会经济统计数据、GPS、手机信令数据、社交媒体数据、问卷调查及质性数据等大、小数据相结合,符合时代发展需要;多源数据分析需要更为缜密的处理分析方法体系,数理统计、质性数据分析、社会网络分析、时间地理学、GIS空间分析、空间统计学及大数据分析法等集成应用,在数据应用、方法实践等方面均有较强的综合性。同时,相较于过去侧重于城市社会空间的研究,对生态移民聚居地的关注,兼顾了城镇与乡村,且是在生态移民(过程)特殊背景下研究其社会空间,其数据来源与城市层面的数据并不完全一致,其社会空间演变的影响因素、时空分异特征及未来调控的侧重点亦不尽相同,正是这种差异凸显了生态移民聚居地社会空间研究的意义与价值;社会空间演变过程交织着自然地理过程与人文地理过程,对渐变性、不确定性、复杂性 [50] 的考量与解决,可辅助解决生态移民社会空间统一体人地协调与可持续发展等深层次问题。同时,对地理学、社会学、城乡规划学等学科的理论与知识加以实践,实现理论与实践相结合,有助于学科发展与教学实践,同时也符合学科融合的时代要求。此外,对于未来生态移民规划搬迁及已形成的生态移民住区后续发展规划等具有重要的实践意义。

生态移民社会空间研究尚处于初期阶段,未来研究中应涉及更多细节的研究内容,包括生态移民社会空间各要素空间、时间尺度效应的敏感性、单一影响因素的时间演进分析、对于当前只能定性的数据可考虑其定量化等;同时也需要更为全局的研究,如全国生态移民聚居地社会空间数据库建设与大尺度研究、与全国其它类型的移民聚居地的社会空间研究比较及全球生态移民社会空间研究的理论与实践总结等。

基金项目

感谢教育部人文社会科学研究一般项目(20YJAZH137)以及国家自然科学基金项目资助(42161008)的资金支持,本研究得以顺利开展并完成。

NOTES

*通讯作者。