1. 引言

“城中村”是具有城乡二元情景的地域空间,是游离于城市主体社会之外的“曾经被遗忘的灰色地带”。随着城市化的推进,城市土地资源趋紧,用地矛盾突出,我国的城市发展正在从过去粗放型的发展模式转向存量型的发展模式,“城中村”逐渐成为土地、治安等问题的焦点和主要空间障碍。因此,亟需开展城中村改造工作,以提升土地节约集约利用水平。由于城中村改造对于城市发展与社会民生改善皆意义重大,成为城市更新规划的重点工作之一 [1] 。

实施城中村改造,首先要对待改造对象的改造现状、内部情况进行评估与分析,从而制定合理的改造规划,为城中村改造合理制定改造规划目标提供可靠的参考依据 [2] 。城中村现象是中国大陆地区城市化进程中出现的一种特有的现象,国外相关研究中虽不涉及“三旧”改造、城中村等,但存在城市更新(urban renewal)、城市再开发(urban redevelopment)、城市再生(urban regeneration)等涉及城市土地的功能置换和循环利用的概念,该类研究侧重于参与改造的主体与改造模式 [3] [4] 。而国内关于城镇存量建设用地整治潜力的研究较少,普遍以行政区划为单位进行评估。在现有研究中,一方面,由于数据来源受限,对评价尺度较为宏观,难以细致判断城市更新、改造的潜力;另一方面,较为微观的研究普遍源于调研数据或问卷调查,主观性较强,且数据量较少,无法系统地进行分析与潜力评价 [5] [6] [7] 。目前常使用的方法包括:综合评价法、调查资料分析法、以人口容纳能力为依据的计算方法、以容积率为依据的计算方法、城镇土地利用结构分析法等 [8] [9] [10] ,较少涉及具体的地块,难以指导实践工作。随着技术的不断发展,“天–空–地–网”的数据感知技术逐步进入城市研究的领域,众包数据、社会感知数据等的出现为精细化尺度的城市更新改造以及土地利用等研究提供了新思路与视野 [11] [12] [13] ,也为定量衡量改造潜力提供了全方位数据资源。

佛山市是粤港澳大湾区的核心城市之一,在社会经济与城市建设取得辉煌成就的同时,也面临转型发展的瓶颈问题。由于受到土地和空间、资源、环境、人口等方面的制约,佛山市的城市发展面临诸多困难和挑战。城市内部发展不均衡的问题突出,城市功能在空间上的“二元”结构及核心城区与外围地区综合服务水平、环境质量差异较大等问题,已成为制约佛山市快速发展的最主要因素。全面推进城市更新,向存量土地要效益,已成为佛山市挖掘用地潜力、拓展发展空间、优化城市结构、促进民生建设的必然选择。同时,在2023年9月14日自然资源部发布的《关于开展低效用地再开发试点工作的通知》中,佛山市被纳入试点名单,成为试点城市之一,更加明确了要加快推进佛山市城市更新工作,促进城市功能结构的优化调整。

因此,本研究以佛山市为例,以相关规划、政策为指引选取研究区域,结合众包数据、土地利用现状数据等数据,分析选取的研究区域范围内的用地性质、面积、分布、空间结构以及建筑物的建筑密度、容积率等,对城中村的内部情况进行摸查,助力城市规划建设管理,推动高品质现代化人文都市建设与高水平区域协调发展。

2. 研究区域及数据来源

2.1. 研究区域

佛山市位于广东省中部,毗邻港澳、东接广州市、南邻中山市,中心位置位于东经113˚06′,北纬23˚02′,是粤港澳大湾区的重要节点城市。根据第七次人口普查数据,佛山常住人口共949.89万人,与2010年的第六次全国人口普查数据相比,增加了230.46万人,人口增长量仅次于深圳、广州,位列全省第三位。截止至2022年年末,佛山市全市常住人口955.23万人,常住人口城镇化率达95.22%。

佛山市总面积共3797.72平方千米,辖禅城区、南海区、顺德区、高明区、三水区五区。根据《佛山市城市更新专项规划(2016-2035年)》显示,佛山市全市的更新对象规模约为586.04平方千米,涉及居住用地、工业用地、商业服务业用地以及市政公用设施、道路广场、绿地等其他用地。根据《佛山市“三旧”改造专项规划(2021-2035年)》,佛山市的“三旧”改造以“制造业当家”和“中心区提质”为改造目标,根据城中村认定标准,佛山市目前共识别现状城中村110条。

依据《佛山市土地利用总体规划(2006-2020)》,城市更新用地中,建设用地面积为515.66平方千米,占总体的87.99%,是改造的重点地类。在城市更新用地中,规划城市建设用地为461.6平方千米,其中居住用地为128.1平方千米,产业用地为117.7平方千米,两者占总体的53.25%。因此,本研究主要针对研究区域中农村宅基地与工业用电范围内的建筑物分布情况进行研究。

本研究根据《佛山市城市更新专项规划(2016-2035年)》,结合佛山市“三旧”改造的两大目标,以位于禅城区城市更新重点统筹区中的海口村作为研究区域的核心村落,并沿主干道向外扩展,选取的研究区域范围内总用地面积为824.38万平方米,包含海口村、大江村、莲塘村、张槎社区等9个村落,具体分布情况见图1与表1。

Table 1. Land area of villages in the study area

表1. 研究区域内各村用地面积

2.2. 数据来源

本研究涉及的数据包括佛山市行政边界数据、2023年土地利用现状数据、河流数据、路网数据、建筑物轮廓数据集、城中村建筑物识别训练样本数据集、遥感影像数据、倾斜摄影测量数据等。其中,① 佛山市行政边界数据源于地理国情监测云平台(http://www.dsac.cn/);② 土地利用数据源于地理遥感生态网(http://www.gisrs.cn),该数据为对高分一号等多源卫星影像在下载、拼接、校正、配准等预处理以及高程等辅助信息搜集整理的基础上,通过目视解译得到;③ 河流数据源于资源环境科学与数据中心(https://www.resdc.cn/);④ 路网数据由开源地图Open Street Map (OSM)提供;⑤ 建筑物轮廓数据集采集于2018年,包含建筑物ID、高度、层数等信息;⑥ 城中村建筑物识别训练样本数据集由刘玉菲等 [14] 制作,该数据集对城中村单体建筑物的位置、轮廓、类型进行了标注,在本研究中用于建筑物轮廓识别;⑦ 遥感影像数据与倾斜摄影测量数据分别源于高分辨遥感影像Landsat 8系列与无人机摄影测量数据,用于城中村建筑物轮廓识别。

研究区域选取的依据包括《佛山市城市更新专项规划(2016-2035年)》《佛山市禅城区历史文化街区保护规划修编(2021-2035)》《佛山市“三旧”改造专项规划(2021-2035年)》等。

2.3. 数据预处理

本研究从提取研究区域中城中村内部建筑物的角度出发,结合了高分辨率遥感影像数据、倾斜摄影测量数据以及建筑物轮廓数据等,在ENVI软件中的深度学习模块中实现对研究区域的城中村内建筑物提取,主要流程包括影像预处理、创建标签图像、模型训练与执行分类。然后,利用无人机技术进行倾斜摄影测量,并结合地面调查结果,生成数字正射影像图(DOM)、实景三维模型和1:500地形图,得到建筑物高度、层数等相关信息。将以上结果,结合开源建筑物轮廓数据等进行对比,进一步合成研究范围内城中村建筑物轮廓数据,用于后续分析评价与改造潜力测算。

最后,将本研究所使用的行政边界数据、土地利用现状数据、河流数据、路网数据、建筑物轮廓数据等进行数据清洗、投影变换、坐标转换、裁剪等预处理。

2.4. 研究方法

实施城中村改造旨在通过多元化的城市更新,逐步改善和优化城市空间布局结构,促进产业集群化发展和用地高效利用,全面改善旧城镇、旧村居的人居环境,均衡化布局公共服务设施,为城市发展提供空间保障 [15] [16] 。

根据相关文献与政策的研读和整理分析 [17] [18] [19] ,现有用于评价改造潜力的指标主要包括容积率、建筑密度、人口数量等。本研究以定量分析为原则,结合城中村改造实际情况,选取容积率、建筑面积作为衡量改造潜力的指标计算各地块的改造潜力,具体计算公式如下:

(1)

(2)

(3)

其中,

为建筑总面积,

为单层建筑面积,

为建筑层数,

为容积率,

为占地面积,

为改造后建筑总面积,

为预估改造后容积率。公式(1)、(2)用于计算建筑物现状分布情况,公式(3)用于计算预估改造后的容积率与建筑总面积。

本研究的技术路线如图2,包括数据获取、改造范围划定、土地利用现状分布以及建筑物分布与改造潜力测算4个部分。首先,获取土地利用现状数据、遥感数据、路网数据等,并结合建筑物轮廓数据集、城中村建筑物识别训练样本数据集等利用深度学习模型进行训练得到分类结果,再结合倾斜摄影测量数据获取建筑物高度、层数等信息,最终得到本研究所需数据;其次,本研究根据规划文本与过往相关改造项目报告,以需改造的海口村为核心,结合边界数据以及河流、道路等分割要素,以集中连片改造为原则划定本次研究范围;然后,本研究利用土地利用现状数据对研究区域中的土地利用性质、面积、分布与空间结构等进行分析,分析该研究范围内的用地情况;最后,本研究结合内部建筑物信息对建筑物的分布、容积率等进行计算,通过对比建筑总面积变化情况对改造潜力进行测算,并对其进行总结与讨论。

3. 城中村改造潜力评价分析

3.1. 土地利用现状分布

按照第三次全国土地调查土地利用现状分类的一级分类进行统计,本研究所选取的研究范围内共有12种不同类别用地,最主要的用地类型为工矿仓储用地、住宅用地与交通运输用地,该三类用地约占研究区域总用地面积的70%,具体情况见表2。

Table 2. Land use in the study area

表2. 研究区域内土地利用情况

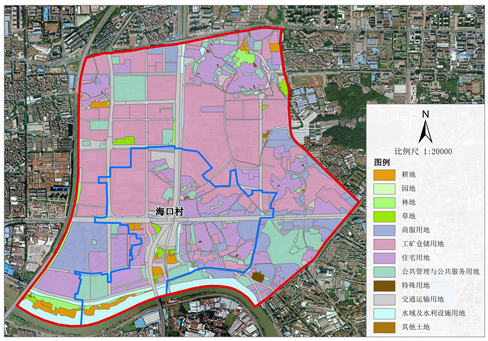

图3为研究范围内土地利用类型分布图,可以发现:(1) 片区内地类较为复杂,存在工商住混合区与历史文化保护区,同时存在布局散乱、公共服务设施配套不完善等问题;(2) 大部分住宅用地位于东南部和东北部,西北部同样有少量住宅用地,但住宅用地本身分布零散,且邻近地类复杂,公共管理与公共服务用地、商服用地较少,配套设施不完善;(3) 工矿仓储用地多数沿路网分布,但存在少量林地、耕地等散布在工矿仓储用地内部。因此,亟须对该片区进行改造,优化空间布局结构,促进产业集群化发展和用地高效利用,全面改善人居环境,均衡化布局公共服务设施,优化功能布局。

Figure 3. Distribution of land-use types in the study area

图3. 研究区域内土地利用类型分布

本区域涉及特殊用地面积约***76.22平方米,根据《佛山市禅城区历史文化街区保护规划修编(2021-2035)》,本范围内存在全国重点文物保护单位南风古灶、广东省文物保护单位林家厅及古民居群与3条传统街巷等保护要素。根据佛山市城市更新对历史建筑、历史文化街区等用地在坚持保护优先的前提下进行适度合理利用的要求,应对该用地的历史文化资源进行保护。因此,在对本区域进行改造时,需保留保护要素的建筑物本体,并对其进行整饰修缮。

3.2. 农村宅基地建筑物现状分布情况分析

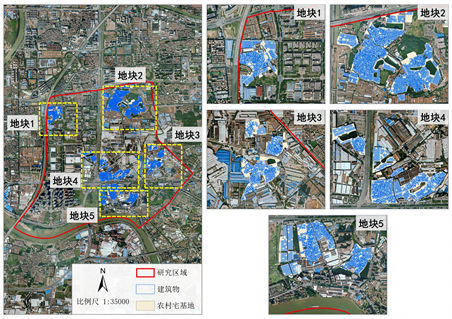

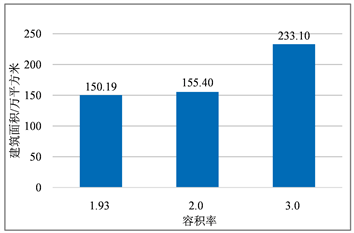

结合土地利用现状成果与建筑物轮廓数据等,本研究提取出位于农村宅基地的建筑物分布并进行计算分析,其分布情况如图4,具体各地块内建筑物分布情况如表3。可以发现,本研究区范围内有农村宅基地总建筑面积为150.19万平方米,平均容积率为1.93;宅基地范围内的建筑物大部分层数为2~3层,土地利用效率较低;其中,地块3、5位于工商住混合区,容积率较低。

根据佛山市城市地价动态监测项目2023年第三季度成果,佛山市居住用途土地容积率全市平均值为2.7,最高为顺德区,容积率为3.0。若对该范围的城中村进行改造,当容积率提高至2.0时,建筑面积可增加5.21万平方米;当容积率提升至3.0时,建筑面积可增加82.90万平方米,增长率超50%,改造潜力较大,具体增长情况见图5。

Figure 4. Distribution of buildings on rural homesteads in the study area

图4. 研究区域内农村宅基地建筑物分布情况

Table 3. Distribution of buildings on rural homestead plots in the study area

表3. 研究区域内农村宅基地各地块建筑物分布情况

Figure 5. Map of changes in floor area corresponding to plot ratio of rural house sites in the study area

图5. 研究区域内农村宅基地容积率对应建筑面积变化图

因此,该片区的农村宅基地具有较大的改造潜力,一方面,可以通过拆除重建合理布置居住用地,丰富商品房类型,改善居住环境,提高用地效率;另一方面,针对工商住混合区,可以通过综合整治提高居住品质,为产业提供居住和配套服务功能,实现多元化商业、居住等复合功能。

3.3. 工业用地建筑物现状分布情况分析

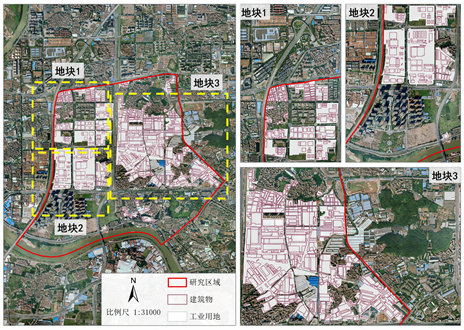

结合土地利用现状成果与建筑物轮廓数据等,本研究提取出位于工业用地的建筑物分布并进行计算分析,其分布情况如图6,具体各地块内建筑物分布情况如表4。在本研究区范围内有工业用地总建筑面积为384.03万平方米,有3个较集中的地块,平均容积率为1.27,虽符合用地要求,但土地利用效率仍有提高空间。

Figure 6. Distribution of buildings on industrial land in the study area

图6. 研究区域内工业用地建筑物分布情况

Table 4. Distribution of buildings on industrial land parcels in the study area

表4. 研究区域内工业用地各地块建筑物分布情况

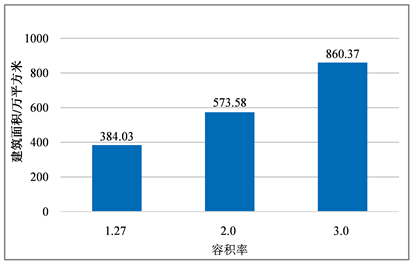

根据自然资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》,一类的工业用地的容积率通常情况下不可低于2.0,二类、三类的工业用地容积率不可低于1.2。在经改造后,当该范围内工业用地容积率为2.0时,建筑面积可增加189.55万平方米;当容积率提升至3.0时,建筑面积可增加476.34万平方米,建筑面积增长显著,具体增长情况见图7。

同时,由于该区域存在工业区,有物流、陶瓷、五金等产业集聚,可通过改造统筹安排产业用地,有序推进产业结构的优化调整与转型升级,为产业升级治短板,提升园区产业竞争力,进而带动基础设施建设和城市功能优化,促进地区经济整体提升。

Figure 7. Map of changes in floor area corresponding to floor area ratio of industrial land in the study area

图7. 研究区域内工业用地容积率对应建筑面积变化图

4. 结论

本文基于土地利用现状数据、河流数据、道路数据、遥感影像数据等多源数据,利用深度学习模型识别城中村内建筑物轮廓,并选取佛山市海口村为核心的片区作为研究区域,对研究区域内的用地性质、面积、分布、空间结构以及内部建筑物的分布、容积率、建筑面积等情况进行摸查与分析。结果表明:(1) 研究区域内存在布局散乱、用地复杂、公共服务配套设施不完善、土地利用效率较低等问题,亟须进行改造;(2) 由于研究区域设计历史文化资源保护区,故在改造时应注意对历史文化建筑的修缮、保护与合理利用;(3) 就农村宅基地内的建筑物而言,重点应放在工商住混合区、建筑层数较少的区域,通过拆除重建、综合整治等手段改善居住环境,提高居住品质,提高使用效率;(4) 就工业用地内的建筑而言,现有工业用地的容积率与建筑密度虽符合工业用地标准,但仍有提升空间,通过改造可增加建筑总面积,利于统筹安排产业用地,推进产业结构的优化调整与转型升级,促进地区经济发展水平的提高。

对城中村进行改造是城市土地利用由外延式扩张低效模式向内部潜力挖掘、集约化高效利用的转变。本研究借助空天地一体化测绘手段、无人机倾斜摄影测量技术和深度学习模型等,综合多源数据从地块尺度对城中村改造潜力进行精准评价,实现对每个地块的土地利用情况、建筑物分布情况等的摸查,并预估改造后成效。对比过往仅使用调研数据或问卷调查等进行测算的研究,可以有效降低数据获取的成本、难度,提高测算效率与准确性。同时,本研究从地块尺度出发,通过“天–空–地–网”的数据感知技术对城中村改造潜力进行测算,证实这一技术可为精细化尺度的城市更新改造评价提供全方位数据来源与技术支持。本研究成果便于后续按照地块的改造潜力来确定改造时序与改造等级的空间定位,具有一定的可推广性。因此,本研究的成果可用于为城中村改造提供数据支持服务,助力佛山市的城市规划建设管理,推动高品质现代化人文都市建设与高水平区域协调发展。

然而,本研究主要通过多源数据实现城中村内的土地利用与建筑物分布情况摸查,以容积率为依据进行计算实现改造潜力的评价,缺乏从公众参与角度出发对直接受益人群的直接利益诉求,对人口密度、规划符合度等方面的探究不足。此外,由于本研究侧重于对城中村改造潜力的测算,缺乏对后续规划实施效果的跟踪和反馈。因此,未来可进一步利用互联网信息技术与多源大数据实现对城中村多方面改造潜力的综合测算,为城市更新提供参考数据与技术支撑。

参考文献

NOTES

*通讯作者。