1. 引言

辽朝虽然实行“以国制治契丹,以汉制待汉人”分俗而治的政策,但民族间的融合仍然得到一定程度的发展。特别是燕云地区,作为农耕与游牧两种经济、文化的对接地带,契丹人汉化与汉人契丹化的民族融合现象已深入到诸多方面。本文拟从服饰、饮食、住所、出行等四个方面,对辽代燕云地区的民族融合进行初步探讨。

2. 服饰上的趋同存异

服饰作为一种文化因素,不仅是文明的标志,也是区别不同民族的标志。燕云入辽后,在契丹人与汉人不断交流交融的过程中,契丹人的服饰发生了一些变化,与此同时,汉人的服饰中也融合进来了一些契丹服饰的特征。

契丹人服饰的汉化。契丹人的民族传统服饰主要组成部分是袍服,袍服的长度虽因其所从事的劳务而有所不同,但大体均至膝上下,且下襟较宽。这与契丹人以游牧为主的生活方式有关,契丹人长期在草地上行走,袍服过长则容易与草刮碰,产生诸多不便。相较而言,汉人所着袍服略长,男子袍服至脚踝处,如河北宣化下八里张世卿墓后室东壁壁画中的汉人男子,所着袍服皆至脚踝处 [1] 。随着契丹人与汉人的不断交往,袍服的长度也逐渐发生变化,主要体现在契丹人袍服长度的变化上。如山西大同东风里辽代壁画墓 [2] ,北壁绘有起居图(图1),图中三侍者站于寝床前,髡发者均为契丹男子,均身着圆领窄袖浅灰色长袍,袍服长度至于脚面,近乎接地。正是受民族融合的影响,契丹人定居、半定居生活的增多,庭院式住宅的出现,没有了杂草和露水,汉人的拖地长裙才为契丹人所接受,应用到自己的服饰中。

Figure 1. Datong Dongfengli living map

图1. 大同东风里起居图

将契丹服饰与汉族服饰混穿一身。契丹人骑马狩猎的生活方式决定了其足衣以靴为主,且以络缝靴为主。络缝靴为尖头,其底为向上弯弧的拱形,左右两侧的直缝从靴沿直惯到靴底,种类有络缝乌靴、长靴、短靴等。在河北宣化辽墓中发现了大量汉人穿络缝靴的画面,如宣化下八里1号张世卿墓 [3] ,前室东壁绘有一幅散乐图(图2),乐队着汉人装束,头戴交脚头,除个别人穿交领短衫外,大都穿圆领长袍,脚着长靴。汉人多穿着鞋,并以勾脸鞋为主,究其原因为汉人服饰较长,勾脸鞋能将衣服托起,便于行走。勾脸鞋随着民族往来也逐渐被契丹人接受。如大同东风里辽代壁画墓 [2] ,墓室北壁绘起居图(图1),有三侍者站于寝床前,髡发者均为契丹男子,身着长袍,足穿勾脸鞋。这些着勾脸鞋的契丹人,其服饰即袍服在一定程度上吸收了汉人服饰的文化,比传统契丹服饰要长,穿勾脸鞋的原因也应如前文所提,将衣服托起,防止袍服前下襟拖地而碍于行走。这种将契丹服饰与汉族服饰混穿一身的现象,显然是民族融合的结果。

Figure 2. Zhang Shiqing tomb dance and music map

图2. 张世卿墓散乐图

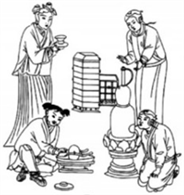

到了辽中晚期,随着民族融合的加深,左、右衽这一区别契丹人与汉人的服饰特点已经渐趋模糊,出现于同一壁画中的不同民族,衣着左、右衽的现象十分普遍,如河北宣化下八里张匡正墓前室东壁备茶图 [1] (图3),画中有两位坐在地上的侍者左侧一位在碾茶,右侧一位在吹火,二人均着交领长袍,不同的是,碾茶者身穿左祍长袍,而吹火人则着右衽长袍;站于后面的两位侍者,一为双手捧茶盏,身体向前倾的汉人女侍,另一位则为身着右衽袍服的契丹侍者。这说明燕云民众所着的服饰已经超出了契丹与汉人的范畴,达到了你中有我、我中有你的高度融合。

Figure 3. Zhang Kuangzheng prepared tea picture

图3. 张匡正备茶图

综上,契丹人长期过着住帐篷、逐水草而居的游牧生活,帐篷外就是草地,在这种生活环境下,更适宜穿齐膝袍服与长靴,以防止在草地中行走时被露水打湿衣服。燕云入辽后,大批契丹人迁入此处,随着民族间交往交融的加深,契丹人定居或半定居的生活增加,庭院式的住宅出现在契丹人的生活之中。在这种背景下,汉人的拖地长裙和勾脸鞋为契丹人所接受,应用到了自己的服饰之中。这种将长袍、鞋靴等含有胡、汉元素的服饰“混搭”一身的现象,正是民族融合的具体表现。

3. 饮食表现出的民族融合

3.1. 汉人饮食心理的改变

“某些特定的食物、饮食器具和饮食行为包涵着丰富的象征意义,能够反映普通民众在日常生活和社会生活中的各种心理需要和价值取向,成为人们传递信息、表达思想感情的重要媒介” [4] 。例如,游牧民族的饮食特点必然以奶制品为主要食物之一,因而包括奶和各类奶制品,在某一个特定的历史时段会被当作是族群认同的标志。安德森做过这样的表述:“汉人从未钟爱过奶制品,不过从魏到唐,强大的中亚影响使奶制品得到更广泛的使用。而宋朝的中心则是在东南部(中亚的影响在那里最弱),且阿尔泰人的王朝又被认为是仇敌,奶制品遂变成了蛮夷和敌人的标记。” [5] 这样的评述是符合历史情形的。

辽初,因契汉风俗不同,汉人难以融入到契丹政权中。汉人张希崇被掠入辽后,辽授以其卢龙军行军司马,后来改任藩汉都提举使,备受礼遇。但他还是常常想南归,曾曰:“我身陷此地,饮酪披毛,生不见其所亲,死为穷荒之鬼,南望山川,度日如岁,尔辈得无思乡者乎!” [6] 又,张砺被俘入辽,辽太宗擢其为翰林学士,“未几,谋亡归,为追骑所获。上责曰:‘汝何故亡?’砺对曰:‘臣不习北方土俗、饮食、居处,意常郁郁,以是亡耳。’” [7] 即使备受优待,但由于在衣食住行方面的习惯难以适应,汉人还是想南归。

随着民族交往交流的加深,燕云地区的饮食文化呈现出汉化与契丹化并行的现象。受契丹文化的影响,汉人的饮食习惯也发生了改变,也开始“食肉饮酪”,宋使刘跂出使辽国,看见此地与契丹人杂居的汉人已是“食腥饮膳”,作诗《虏中作》云:“人物分多钟,迁流不见经。已无燕代色,但有犬羊腥。” [8] 而契丹人也逐渐接受了流行于燕地的重阳节习俗:“饮菊花酒,出兔肝生切,以鹿舌酱拌之” [9] 。饮菊花酒、生食兔肝,契丹在接受汉人饮食习俗的同时,也保留了自己的民族特色。这种胡、汉饮食习俗的“混搭”正是燕云地区饮食文化的特色所在。

3.2. 契丹人烹饪方式的改变

烹调方式的改变主要表现在契丹人食肉经历了一个由生食到熟食,由简单宰割饱腹到制作各种肉食佳肴的过程。

“契丹旧俗,其富以马,其强以兵。纵马于野,驰兵于民,有事而战,彍骑介夫,卯命辰集。马逐水草,人仰湩酪,挽强射生,以给日用” [7] 。从上述史料可以看出,早期的契丹人崇尚武力、精通骑射,并以野生动物为主要食品,形成了独特的骑射文化,饮食习惯也带有浓厚的游牧民族特点。契丹人早期食肉方式一般是“生脔”,如“出兔肝切生,以鹿舌酱拌食之。” [9] “而最常见的食肉方式是煮鲜肉,即把宰杀的牲畜放血、剥皮去掉内脏后,整个或切成几块,放入大锅内,加水烹煮。煮熟后,放大盘内,用刀切割成小薄片,再蘸以各种调味品如蒜泥、葱丝、韭沫及盐、醋等食用。” [10] 可见,契丹人早期食物的制作方法比较粗糙。

燕云入辽后,随着与汉人的接触渐多,逐渐改变了传统的饮食方式,即改生食为烹调熟食,并开始制作各种肉食品。辽圣宗统和二十六年(1008),宋使路振使辽,行至燕京,驸马都尉兰陵郡王萧宁设宴款待,“熊、肪、羊、豚、雉兔之肉为濡肉,牛、鹿、雁、鹜、熊、貉之肉为腊肉,割之令方正,杂置大盘中。二胡雏衣鲜洁衣,持帨巾,执刀匕,遍割猪肉,以啖汉使。” [8] 可见这一时期,契丹人的食物制作加入了烹制行为,包括使用工具,并根据自身的需要,对食物进行有目的制作,肉类的做法可濡可腊,制作方法已渐趋多样化。

3.3. 民族交融下食物多样性的增加

燕云地区的许多食物都是各族饮食文化不断引入、交融的结晶。辽人在饮食上“食牛羊之肉酪,而衣其皮”,随着契汉交往的密切,乳酪也传入了中原汉地,北宋开封有“乳酪张家”,南宋临安有贺家酪面 [11] 。辽人喜酪,中原汉人喜食面,“酪”与“面”的结合,可以说是饮食上的创新。契丹不产茶,与汉人日渐接触后,也渐渐喜欢上了饮茶,并创造出了新的饮品种类——乳茶,即以盐、牛乳和茶共煮而成 [12] 。据《燕京风俗志》载“北京地方风味小吃豆汁,乃是与北宋同期的北方辽国的民间小吃,经数百年的发展演变而来。” [13] 契丹人的食肉方式除了煮大块鲜肉外,有学者认为他们还发明了火锅涮食肉片。戴延春《契丹食俗与辽菜》云:“敖汉旗一辽墓出土的壁画上,就有三个契丹人食火锅涮肉的场面,三个契丹人于穹庐之中,围着火锅,席地而坐,有的正用箸在沸腾的汤锅中涮食肉片。火锅的前面放着一方桌,桌上放着盛佐料的两个筤,还有两只酒杯,桌的右侧备有火酒瓶,左面有一特质的铁筒,里面盛满了肉块。” [14] 契丹人火锅涮肉的食俗,影响了辽地的汉人,今日北方人所食用的火锅涮羊肉,仍可视为契丹人“火锅”的滥觞。

此外,契丹人以肉做成的各种的菜肴,也相继传入宋。北宋东京品种繁多的菜肴中,有“虚汁垂丝羊头、入炉羊、羊头签、鹅鸭签、鸡签、盘兔、炒兔、葱泼兔、假野狐、金丝肚羹、石肚羹、假炙獐、煎鹌子” [15] 等,有不少是借鉴了契丹等北方游牧民族的饮食习惯。

4. 居住方式的融合

契丹人居住方式的汉化。苏颂《契丹帐》云:“行营到处即为家,一桌穹庐数乘车。千里山川无土著,四时畋猎是生涯。” [16] 描述了契丹人居穹庐、行乘车的风情。穹庐即帐篷,契丹人以游牧为主,四时要随季节、草场迁移,帐篷拆卸方便,因此成为契丹人的日常居室。燕云本汉地,原就城郭棋布,居住的是固定式居室。他们先用木或石夯实地基,再根据墙宽立杆夹版,中间填上潮湿黄土夯实,再加高到所需要的高度,加横梁,覆盖,便建成了一所固定的房屋。

燕云入辽后,大批的契丹人迁居至此,随着与汉族等农耕民族交往的加深,特别是辽朝生产方式的转变,部分契丹人的居住方式逐渐由游牧转为定居,如居住在辽西京、南京城邑中的契丹人已转向定居生活。逐水草游牧的民族的居所也有吸收汉人草庵板屋特点而建茅草屋的,如《王沂公行程录》载:“自过古北口,即藩境。居人草庵板屋,亦务耕种,但无桑柘。” [16] 也有部分契丹人虽然迁居至此,但其在山林间射猎游牧的传统被保留了下来,如王玲在其著作《北京通史》描述了这一契汉杂居的场景:“城内殿宇巍峨,街衢繁华;城外沼池、山谷中又有穹庐星布。” [17] 这种居住景象的形成,正是游牧民族与农耕民族交往交融的结果。

汉人居住方式的契丹化。汉人的房屋均坐北朝南,而文献记载契丹人的毡帐及皇帝居住的宫殿都是坐西朝东。如《辽史纪事本末》载:“阿保机于漠北作西楼邑,屋门皆东向。” [18] 宋史至上京,所见“昭德、宣政二殿,皆东向,其毡庐亦皆东向。” [9] 契丹人住所门户东向是因为其有“东向拜日”的习俗,东向为大。契丹人门户东向的观念影响到了汉人,从河北蔚县三关辽代家族墓的壁画布局来看,其“秉承宣化辽墓‘东向为大’的观念,墓室壁画中处于主导地位的夫妇‘开芳宴’绘于东北壁” [19] ,这反映了汉人在长期的民族融合中汲取契丹文化的现象。

5. 汉人出行使用驼车

驼车是契丹人特有的出行工具,因驾以骆驼而被称为驼车。骆驼相较于马而言,耐饥渴,且擅长涉越沙漠,适于驮货长途出行,因此不仅平民商人乘坐,贵族也会乘坐。如苏辙在《龙川别志》中载“契丹有求和意,朝廷知之,使供奉官曹利用使于兵间。利用见虏母于军中,与蕃将韩德让偶在驼车上坐。利用下车,馈之食,共议和事。” [20] 可见驼车是契丹上下常用的出行工具。

契丹墓室壁画中的驼车通常有两个高大的车轮,车厢宽大且分前后两节,后节车厢为屋殿顶,车厢以布帛封闭,前为车门后留窗户。车厢前后有可以调节高度的凉棚,前面的凉棚较长,前端与车的辕头齐平,这样可以保护辕驼。如库伦旗1号辽墓 [21] ,法库县叶茂台肖义墓 [22] (图4)等墓室壁画中的驼车都如此类形制。

Figure 4. Liao dynasty Xiaoyi tomb, Ye Maotai, Faku County

图4. 法库县叶茂台辽肖义墓

随着民族交往的加深,契丹人把驼车带到了燕云地区,一些有实力的地主商人受其影响,出行时也开始使用驼车。如山西大同东风里辽代壁画墓西壁出行图 [2] (图5),河北宣化下八里辽韩师训墓前室西壁出行图 [23] 中所绘驼车的形制与契丹墓室壁画中的形制相同,驾一峰骆驼。契丹墓室壁画中的高级贵族驾两峰驼,而一般贵族驾一峰驼或两峰驼,东风里墓主为具有一定等级的汉人、韩师训为富裕的商户,他们都是驾一峰驼出行,这符合契丹的习俗。苏辙出使辽国时作诗《赵君偶以微恙乘驼车行而戏赠二绝句》言:“邻国知公未可风,双驼借与两轮红。他年出塞三千骑,卧画辎车也要公”、“高屋宽箱虎豹裀,相逢燕市不相亲,忽闻中有京华语,惊喜开帘笑杀人” [8] 。可见,辽南京城内,汉人也有乘驼车者。这些都反映出燕云地区的汉人已经接受契丹人乘坐驼车的习俗。

Figure 5. Liao Dynasty mural tomb in Dongfengli, Datong

图5. 大同东风里辽壁画墓

6. 结语

燕云入辽的近二百年时间里,契丹人与汉人积极吸收对方的优秀文化并融入到自身的文化体系之中,在衣、食、住、行等方面出现了趋同存异的趋势。在服饰上,汉人的拖地长裙和勾脸鞋为契丹人所接受,汉人也开始穿契丹人的络缝靴;在饮食上,契丹人吸收了汉人各种烹饪食物的方法,而汉人也喜欢上了食肉饮酪的生活;在居住方面,契丹人定居、半定居的生活增多,汉人受“以东为大”观念的影响,墓室中占主导地位的壁画通常绘于北壁或东北壁;在出行方面,契丹人特有的驼车逐渐为汉人所接受。辽朝实行“以国制治契丹,以汉制待汉人”因俗而治的政策,没有强制推行汉化或契丹化,所以民族间的融合是自主的行为,这体现了燕云地区无论是在民族关系上还是在文化习俗上都体现了一种巨大的包容性,并因此形成了自己独特的风貌特征。