1. 引言

课程是高等工程教育中最重要的环节,课程考核是检验课程教学质量的重要途径 [1] ,课程考核旨在评估学员在学习过程中所获得的知识、能力和素质,是对学习目标的达成程度进行客观的量化和评价的重要依据 [2] 。它的主要目的是提供一个衡量学员学习成果的方式,有助于学校和教员监控教学质量,了解学员的学习情况,为进一步的教学和学习提供反馈和指导。课程考核的具体作用可以概括为以下四个方面:① 评估学习成果。考核可以评估学员对课程内容的理解和掌握程度,帮助确定学员是否达到了预期的学习目标。② 激励学习动力。通过考核,学员会对成绩有所期待,从而激发他们的学习兴趣和动力,促使他们更加努力地学习。③ 指导教学方法。通过考核结果,教员可以了解到学员掌握知识的情况和存在的问题,有针对性地调整教学方法和策略,提供更好的教学服务。④ 优化课程设置。考核结果还可以帮助学校和教员评估教学效果,对课程设置进行优化和调整,提高教学质量和学员学习效果。因此,课程考核的意义在于提供一个客观、量化的评价学员学习成果的方式,为学校和教员提供有效的反馈和指导,促进学员的学习动力和提高教学质量。故开展课程考核方式改革势在必行。

2. 课程考核存在的普遍问题

目前,高等院校的课程考核大多采用形成性考核与终结性考核相结合的方式。虽然这样的考核方式,核信度有较大提升,但形成性考核多为平时作业、课堂表现和实验成绩等相结合,考核内容大多要求学员按照标准答案来回答问题,没有给予学员发挥和表达个人观点的空间,这种模式限制了学员的创造力和思辨能力的发展;终结性考核多以闭卷笔试为主,很多笔试仍然注重考察学员的记忆能力,而忽视了学员对知识的真正理解和应用能力,这导致学员只为了应试而死记硬背,而非真正掌握知识。总体上仍然偏重应试技巧,而非真正的促进学习能力与能力提升。会损害学员对知识的深度理解和实际应用能力的培养。具体来说,课程考核模式普遍存在着以下三方面主要问题:

1) 考核模式不够科学

形成性考核与终结性考核的成绩比例权重,一般依据一线教员固有教学经验确定,缺乏有效分析评价手段。一些考核模式重视单一指标,比如关注终结性考核成绩,并将其作为评价学员综合能力的主要标准,这样的做法忽略了学员其他方面的能力和潜力,如创造力、沟通能力、团队合作等。一些考核模式又过于追求形成性考核的高分,在成绩评价中设置了过高的门槛,这导致学员在学习过程中过于注重应试技巧和记忆,而忽视了对知识的深入理解和实际应用能力的培养。这样往往无法全面评价学员的真实能力和潜力,导致考核结果的不准确性。也没有考虑到学员的个体差异和特长发展,在设计考核方式时没有针对不同学员的需求和兴趣进行个性化的评价和反馈。会使一些学员的潜在能力得不到充分发挥。

为了解决这些问题,我们需要建立更科学和多元化的考核模式,科学设置成绩占比,注重个体差异和个性发展,关注学员的综合素养和实际能力的培养。同时,需要提供更多的学习机会和评价方式,以便全面评估学员的学习成果和潜力。

2) 评价范围不够全面

综合素养包括学术知识、实际技能、创造力、沟通与合作能力、情感与价值观等方面,既包含显性知识,又包含隐性能力、素质 [3] 。然而,传统的考核评价往往只侧重于学术知识的考核,主要侧重于标准答案和预定的知识框架,缺乏对其他能力、素质方面的评估。鲜有课程将学员隐性能力培养效果纳入考核评价范围,隐性能力培养效果更多依靠学员自身基础和学习自觉,无法准确反映学员的创造性思维和创新能力,将学员置于个体竞争的环境中,很少考察学员的沟通能力和团队合作能力。考核评价范围不够全面,这导致学员在应对实际问题和任务时可能会遇到困难,因为他们没有得到相应的培养和评价。

为了解决这些问题,需要探索和推广多元化的考核评价范围,例如自主学习、信息处理、归纳总结、沟通表达、创新实践、团队协作、理论运用、转化迁移等。这些方式可以更好地评估学员的综合素养,培养他们的实际能力和综合能力,使考核评价更加全面和准确。同时,也应注重评价方式的创新和改进,以适应现代社会对新型军事人才的需求。

3) 考核手段不够有效

形成性考核多是通过学员的课堂表现,由教员依据主观感受给出,学员难以理解自己强在哪、弱在哪。学员对评价标准的细则不清,不知道可努力的具体方向,激励作用不够明显。比如平时作业要求学员按照标准答案来回答问题,没有给予学员发挥和表达个人观点的空间,这种手段限制了学员的创造力和思辨能力的发展;课堂表现以学期末教员的主观感受为主,缺乏科学、客观的评价手段,无法精准的评价每位学员;实验成绩往往以最终的实验报告成绩为主,缺乏客观的过程性评价和正面激励。

为了解决这些问题,配合混合式教学环节,需要完善科学有效的考核手段,比如线上自主学习部分,利用学堂云、雨课堂等信息化教学平台的学习数据,自动评价自主学习情况和知识掌握情况。线下学习环节的理论教学环节,通过平时作业和雨课堂评价知识理论掌握情况;参与式教学环节,利用评价量表评价知识理论综合运用情况。实践训练环节,利用评价量表,重点评价动手操作能力和团队协作能力,充分发挥考核评价的正面激励作用。

以上是普遍存在的课程考核问题,为了更好地激发学员的学习兴趣和培养他们的综合能力,我们需要不断探索更科学、公正和个性化的课程考核模式。

3. 课程考核模式改革设计

针对本课程存在的考核模式不够科学、评价范围不够全面、手段不够有效的实际问题,遵循“以考促学”的课程考核理念,通过构建权重分配模型、强化隐形能力评价、建立学员学习档案等方法,提高课程考核评价的科学性、全面性、有效性。遵循“以评促教”的教学反思理念,根据课程考核的反馈数据,反思教学过程、优化教学设计,最终形成“教学设计–教学实施–评价反馈–持续改进”的闭环链。

3.1. 考核主要内容

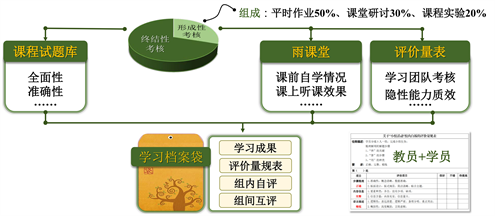

围绕形成性考核与终结性考核的模式、方法、手段展开综合评价教学改革。通过改革考核形式和考核手段,从多个维度、不同角度对学员知识、能力和素质的达成度进行综合评价,提高挑战度。课程考核包括终结性考核和形成性考核两部分,注重课程的形成性考核,杜绝“一考定成绩”的单一模式,如图1所示。

Figure 1. Logical relationship diagram of the assessment and evaluation system for the course of Mechanical Fundamentals

图1. 《机械基础》课程考核评价体系逻辑关系图

1) 构建权重分配模型,提高考核科学性

层次分析法(AHP法)是一种有效处理较模糊或复杂的决策问题的方法,由美国运筹学家比兹堡大学教授萨拉蒂于20世纪70年代提出。该方法将决策问题的有关元素分解成目标、准则、方案等层次,在此基础上进行定性与定量分析,算出层次单位权重和总权重,以作为多方案优化决策的系统方法 [4] 。利用层次分析法,逐级分析课堂教学目标在人才培养中的重要性,结合教学目标达成的难易程度和能力生成规律,科学确定形成性考核与终结性考核成绩分配的比例权重。

2) 注重隐性能力评价,完善考核评价体系

评价全面性采取嵌入式评价方式,将隐性能力评价嵌入学员学习成果考评,既评定课堂任务的完成质量,又同步评价学员隐性能力的水平。① 在评价手段上,适当选用雨课堂客观测试形式,及时客观反馈预习情况;制定评价量规表,侧重非标准答案考核评价。形成全方位、立体化考核形式,激励学员全面发展。② 在评价标准上,由教员和学员共同建立具有客观性、统一性和公平性的评价标准,学员知道自己要学什么,要达到什么样的要求,从而减少学习的盲目性。③ 在结果运用上,建立学习档案汇集学员全期学习成果,促使学员不断审视自身、寻求突破。

3) 提升考核信度效度,反应真实成绩分布

① 终结性考核全面、准确。建立由填空、选择、判断、读图、作图、计算等题型组成的试题库,重点考核学员知识能力掌握的全面性、准确性。② 建立考核档案。考核结束后教员要撰写并上报考试总结和教学总结,对形成性考核和终结性考核做综合分析。对过程评价反馈数据进行分析,有针对性的及时调整教学设计。试题和考试成绩做系统分析,包括成绩分布、试题难易程度、题量大小、题型分数分布等,从中找出学员掌握知识的薄弱点,为今后优化教学内容提供依据。最终形成“教学设计–教学实施–评价反馈–持续改进”的闭环链。

3.2. 课程考核方案

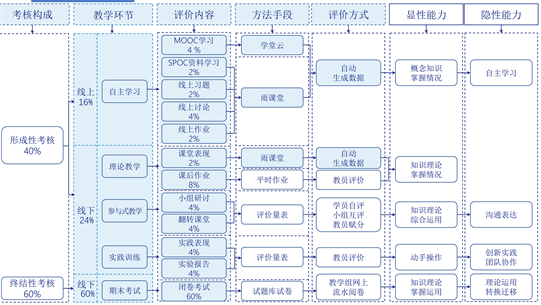

本课程采取形成性考核(占比40%)与终结性考核(占比60%)相结合的方式。形成性考核针对线上线下不同教学环节,设计考核内容重点和方法手段。终结性考核采取题库组卷方式,自编试题库含700题、分4级难度,100%覆盖知识点;试卷内容覆盖度95%以上,15%的试题具有较高挑战度。适应混合式教学特点,全面设计考核方案,如图2所示。

1) 体系设计考核重点,提高考核挑战度。形成性考核重在评价学员能力生成质效、跟踪学习状态、预判学习趋势,既考知识理论的综合应用、实践动手操作等显性能力,又考自主学习、创新实践等隐性能力,激励学员主动参与教学。终结性考核重在评价课程教学目标的达成度,既考知识理论的记忆、理解、掌握情况,又考知识理论的运用、转换、迁移能力。

2) 科学设计成绩占比,提高成绩可信度。鉴于线上与线下教学、理论与实践教学、理论讲解与小组作业等教学环节的多样性,利用层次分析法,合理界定形成性与终结性考核、形成性考核各模块间的成绩占比。

3) 运用多样考核手段,提高组织操作性。使用学堂云、雨课堂和评价量表等形成性考核手段,利用其自动数据统计功能和快速、规范、准确评价特点,大幅降低形成性考核组织难度,为教员全面准确分析学员学习效果、改进教法提供空间。

Figure 2. Logical relationship diagram of course evaluation system for the course of Mechanical Fundamentals

图2. 《机械基础》课程考核评价体系逻辑关系图

4. 结语

赖利·斯宾斯说:“我们将无法满足越来越多,越来越高的教学需求,除非教授们成为学习经历的设计者,而不是教书匠。”课程考核可以督促教师提高教学质量 [5] 。经过几年的实践,配套混合式教学模式改革,课程考核模式利用层次分析法设计各考核模块间的成绩占比,提高了成绩评定信度;综合运用雨课堂、评价量表等手段,对学员显性能力、隐性能力进行全面测评,教学质量明显提高。运用该考核模式的《机械基础》课程建设成果获得一致认可,被评定为军队级精品课程。关注考核能力和素质的课程考核模式改革的经验,为高校制定课程考核方案提供了可供参考的方法和策略。

基金项目

北京市高等教育学会课题(MS2022163)。