1. 引言

对于麻江型铜鼓的纹饰设计许多学者都进行过深入探索,以便于能更好地解读很多图案里的文化符号。比如:李伟卿的《铜鼓及其纹饰》中对铜鼓的基础概念做了阐释,并且以铜鼓的纹饰为研究对象从而展开深入分析,并对铜鼓纹饰的内涵寓意做出了深刻的探讨。陈丽琼根据早期相关学者们所作的古代铜鼓数量统计出来的数据,惊奇地发现麻江型铜鼓的数量在八大类铜鼓中位居榜首,也是对相关纹饰进行了深入的研究。曾跃明则是选择了一件特殊的麻江型铜鼓为研究对象,现收藏于中国历史博物馆,是带有蟾蜍纹饰样式的麻江型铜鼓。在此之前,学术界基本对麻江型铜鼓无蛙饰的说法持赞同意见,而曾跃明却对于麻江型铜鼓是否有蛙饰的问题展开了深入研究,整个研究过程是对带有蟾蜍纹样式的麻江型铜鼓与其他铜鼓进行对比分析,最后他得出结论是,就麻江型铜鼓是否具有蛙饰这个说法并不是绝对的,并且也提出了铜鼓出现蛙饰或许在一定程度上与文化渗透、农业文明及图腾崇拜有关。

麻江型铜鼓是古代铜鼓发展到一定阶段的产物,一定程度上具有着重要的时代,是铜鼓文化发展史上的一大里程碑,也是中华民族文化的结晶。淡出大众视野的麻江型铜鼓有着特殊的文化意蕴,了解铜鼓上各种纹饰设计的来源和内涵,不但有助于了解铜鼓的作用,也有助于了解当地少数民族的文化风貌以及黔东南的古代社会历史。

2. 黔东南麻江型铜鼓种类

对于麻江型铜鼓的了解可以用“外行看热闹,内行看门道”,因为麻江型铜鼓在形体上基本没啥大的差别,有着高度的一致性。但是麻江型铜鼓却有着形式各异的纹饰设计图样,正是因为如此,所以为了能更好的识记和区分,按照鼓面主晕圈又分为了“游旗纹”铜鼓、“双龙团寿纹”铜鼓、“十二生肖纹”铜鼓、“符箓纹”铜鼓、“八卦纹”铜鼓五个设计种类。

2.1. 历史沿革下的“游旗纹”铜鼓设计

如图1所示,一眼看去它是由无数个正圆构成,正圆正好构成了圆柱体,同时也构成了整个铜鼓的鼓面。如图一所示,它的鼓面是以太阳纹中心点为中心,并且向外依次有几个半径不一的圆,正是因为半径不一样长,相邻两个圆的边框之间的区域称之为晕圈。“游旗”纹铜鼓中心的太阳纹有12个芒,总体来说,太阳的纹芒细而长,并且呈发射状向四周扩散,芒与芒之间还有“心形”加以辅助用以装饰设计。

Figure 1. Bronze drum with “traveling flag pattern”

图1. “游旗纹”铜鼓①

2.2. 农耕文化下的“十二生肖纹”铜鼓设计

因为黔东南地区多山,地势崎岖,经济欠发达,但是这里的雨水和土壤条件较好,所以只能依靠农业成为经济来源,中国传统的十二生肖预示着年份的好坏和运势。在农耕文明上,流传着“牛马年好种田”的说法。所以,十二生肖自然也在这一带的铜鼓中的一种常见纹饰设计图案。

Figure 2. “Twelve zodiac patterned” bronze drums

图2. “十二生肖纹”铜鼓②

如图2所示,这是典型的十二生肖纹铜鼓。这面铜鼓同样也有晕圈,中心饰以太阳纹,依次向外扩展开来,这面铜鼓的特别之处在于,在主晕圈上用游旗纹来装饰,而游旗纹紧挨着向外延伸的晕圈用十二生肖纹装饰,十二个动物生肖之间的间距统一,显得秩序井然,但整个鼓面依然是以十二生肖纹为主纹饰,整个鼓面一眼看去最吸人眼球的就是十二生肖的动物纹饰设计。

2.3. 受“道”文化感染的“符箓纹”铜鼓设计

由于受到道文化的熏陶,麻江型铜鼓也出现了道文化符号的符箓纹图案设计。如图3所示,由于保存得不是很好,整个鼓面也是有了一定程度的腐蚀。跟上述两种纹饰设计相比,中心部位的晕圈同样饰以太阳纹,主晕圈饰以符箓纹,整个鼓面的有几个晕圈,都以乳钉纹作为装饰设计,也有用花纹组成的纹带来装饰,还有用水纹作为装饰,也有云纹、菱形纹和花瓣纹,除此之外,还有个特点,这面铜鼓有两对鼓耳,分别位于鼓面的左右两边,形状不是很大,整体看去不那么显眼,在设计理念上,呈现出了“主次分明”的特点。

Figure 3. Bronze drum with “talisman pattern”

图3. “符箓纹”铜鼓③

2.4. 健康长寿意蕴下的“寿”字纹铜鼓设计

“寿”字在整个汉字发展史上是有了很大的变化的,“寿”除了作为文字的功能外,也富含了吉祥意蕴的功能。显然麻江型铜鼓上的“寿”字作为一个纹饰设计样式,都显示出了铜鼓制作者和使用者的美好祝愿。而“寿”字纹是麻江型铜鼓的典型纹饰设计、也是特有纹饰之一,主要是作为主纹来使用。从形式上来说,麻江型铜鼓上的寿字纹有团寿纹和长寿纹两种,如图4所示。团寿纹通常情况下会与其他纹饰样式一起出现在同一晕内,所使用的“寿”即为团寿纹,但是长寿纹却在一定程度上与符箓纹有一些相似之处,有人说有可能是受到符箓纹影响的发展而来。但是从整个社会背景下看,铜鼓上出现寿字纹,这无疑也是跟其他纹饰一样是代表了汉文化向少数民族地区影响的不断加深,而少数民族对于汉文化兼收并蓄的结果。结合麻江型铜鼓的分布区域和“寿”字纹在中原汉文化地区的发展来看,麻江型铜鼓的分布区域主要是广西西部和西南部、云南东南部、贵州南部和西南部,这一地区山地较多,交通通达度差,但是寿字纹依旧出现在了这些地区流行的铜鼓上,说明当时汉文化对于这一铜鼓使用地区的影响已经十分深入。另外,“寿”字纹起始于明后期,盛行时期是清代康熙年间,这一时期大量的织物、瓷器、家具上都装饰有寿字纹,尤其是团寿纹。所以寿字纹实际上可以作为麻江型铜鼓的定年依据,包含寿字纹的铜鼓年代应大约为清代早中期以后 [1] 。

Figure 4. Long life and tuan shou wen bronze drum [2]

图4. 长寿纹与团寿纹 [2]

上述四种纹饰设计只是麻江型铜鼓的其中几种典型的纹饰,但是也充分的体现出了麻江型铜鼓的艺术特点,而纹饰中最突出的特点设计则体现在其形式之美也就是纹饰设计的题材、布局与风格上,“人们对美的感受首先是由美的形式引起的,人们在长期的审美活动中反复地直接接触这些美的形式,因而使得这些形式具有了相对独立的审美价值和意义。” [3]

铜鼓铸造的工匠们可以说是创作的主体,同时也是最初的欣赏主体,在整个设计与铸造的过程中,工匠们也要思考如何把所要选取的对象进行偏实用性的设计,其设计造型要如何进行,这是一个不断需要去思考与打磨的问题。从艺术方面来看,就麻江型铜鼓的纹饰设计选取的题材,就可以反映出先辈们的审美设计艺术。

3. 黔东南麻江型铜鼓纹饰设计的题材

在学术界有着中原“辐射”边缘的说法,由于受到中原文化的影响,西南地区“在春秋时代已有了高度发达的青铜文化。……青铜文化的高度发达促进了青铜铸造手工业的发展和阶级社会的产生,同时也为铸造大型铜鼓提供了技术条件和社会基础。” [4] 由此可见,被流传下来的不只是青铜铸造的技术,中原地区的审美设计理念也相应地随之而来并被采纳,随着民族文化之间的碰撞而形成了独特的审美设计理念。麻江型铜鼓的纹饰设计所选取的题材就是富有地域性和民族性而备受研究者的青睐。

3.1. 丰富多彩的动物纹饰设计

麻江型铜鼓的动物纹饰设计在形式上显得单一,但是每一类动物纹饰设计的样式却是不一样的。比较常见的有龙纹、鱼纹、还有十二生肖纹。

3.1.1. “龙纹”设计

在黔东南地区,龙纹跟鱼纹的组合以及龙纹、鱼纹、水纹四次循环出现的纹饰样式是常见的,也就是形成一个圆环状,这种图像是人们对现实的理想。如图5是铜鼓纹饰上的“龙纹”设计,“龙饰”图案一直都是人们对美好生活向往的象征。众所周知,以圆环状出现是象征圆圆满满的憧憬。“圆美”文化是中华文化的一个重要文化范畴,古往今来,很多有关“圆”传说无不寄托着人类的美好愿望与期待,还有在现实生活中的祭祀、欢娱活动中人们希望达成心愿与渴望胜利,或对丰收之年的期盼,也有对幸福生活的向往的憧憬,都是体现出了对圆满观念的追求。麻江型铜鼓纹饰的圆美纹饰设计正是迎合了这种大众心理。

Figure 5. The dragon pattern on the bronze drum [5]

图5. 铜鼓上的龙纹 [5]

另外一种纹饰设计布局是两条龙相向围着一个寿字,并且对称出现在麻江型铜鼓的主晕圈上。

3.1.2. “鱼纹”设计

在麻江型铜鼓中出现的鱼纹频率还是比较少,随着统一的多民族国家的建立,这些铜鼓都是或多或少的融入了大量的汉文化以后,从而形成的图形样饰,如图6所示,黔东南地区的鱼纹形态大多取自鲤鱼的造型,两须弯曲,圆目张口,鳞纹比较清晰,鳍尾凹凸,并且四周有水波纹渲染出游动之感。其构图样式多种,有朝同一个方向游动的,有彼此相对游动的,也有彼此相背游的,因为雨是具有很强的繁殖力的,因此也是生殖力的象征。在民族地区,由于经济欠发达,地理位置不占优势,经济发展迟缓,所以在这些少数民族地区,人们秉持着“人多力量大”的思想,所以鱼就自然成为黔东南少数民族喜爱的一种象征性动物。在多山富水黔东南地区,仍然保留着稻田养鱼的习惯,可以说鱼和黔东南人民的生活休戚相关,当地最有名的饮食“酸汤鱼”不仅是黔东南人民的饮食标志,也在相继走入大众人民的餐桌上。

Figure 6. The fish patterns on bronze drums [5]

图6. 铜鼓上的鱼纹 [5]

3.2. 各式各样的植物纹饰设计

植物纹饰设计在铜鼓中是比较常见的一种纹样,这些纹样是自然的象征,莲花纹就是其中之一,是铜鼓发展到麻江型铜鼓才出现的纹饰类型,可以说在中心辐射边缘文化背景下,汉文化影响到了麻江型铜鼓,除了莲花纹之外,卷草纹也是代表之一。

3.2.1. “莲花纹”设计

莲花具有圣洁高贵的象征意义。莲花纹饰的起源,是人们对于大自然中莲花本身形象的简化以及抽象化,以纹饰的方式来记录或传达人们对于莲花富有含蕴的特殊意义。莲花纹饰的起源从侧面可以看出黔东南人民受汉化的影响程度。因为莲花纹饰最初是在中原地区出现,也是佛教中频繁传播的一种纹饰样式,并且大多出现在佛像以及寺庙里,在寺庙里频繁使用了莲花纹饰,还有观音像下面也是莲花,表现出了莲花圣洁优雅的特性。莲花纹饰在黔东南纹饰的发展历程中可以说不仅是植物装饰的发展,也在一定程度上更多的展现出了黔东南的少数民族对生命的追求,也从侧面反映出了黔东南少数民族对外来文化的兼收并蓄。当然,莲花纹样饰设计一般是作为麻江型铜鼓的鼓身下足的装饰。如图7所示,是常见的莲花纹设计样式图案。

Figure 7. The lotus pattern on the bronze drums [6]

图7. 铜鼓莲花纹图案 [6]

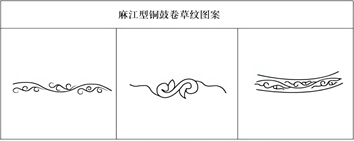

3.2.2. “卷草纹”设计

在中国古代青铜器中,卷草纹是一种常见的纹饰图案。如图8所示:“一般包含忍冬、荷花、兰花、牡丹等花草,再经过处理,通常以S形波状曲线排列,以二方连续图案居多,花草造型多曲卷圆润,通称卷草纹。” [7] 卷草纹的设计样式设计来源于冬纹,记录了花草的生长过程,并以艺术的方式表现出来,这也是艺术来源于生活的反映。由于黔东南地区多山且雨水比较充足,造就了这里的植物林林总总,也带来了卷草纹的多样化特点,卷草纹的由来有两种说法,一种说法是继承了之前古代铜鼓的纹饰样式,还有一种说法是是黔东南少数民族对于大自然的描摹。由于卷草纹在佛教文化中盛行,所以卷草纹设计的出现在铜鼓的纹饰设计中也可以被看作是受到汉文化的影响。

Figure 8. The rolling grass pattern of the copper drums [6]

图8. 铜鼓卷草纹图案 [6]

纹饰设计在鼓面上呈现着各式各样的图案以及符号,除了在鼓面上,在整个铜鼓的身上也是有着纹饰设计的出现。

4. 纹饰设计在铜鼓上的分布

一个完整的麻江型铜鼓由鼓面、鼓身、鼓耳、鼓足构成,由于整个鼓面的面积,以及纹饰样式的夺人眼球,所以大多数人对于纹饰的研究仅仅局限于整个鼓面而忽视了其他部位的纹饰样式,富含特殊意蕴的纹饰样式、图案、符号在麻江型铜鼓的其他部位也呈现除了精彩绝伦的制造艺术。

4.1. 鼓身设计装饰下的对称匀称

值得注意的是,麻江型铜鼓的鼓身没有太阳纹,除了太阳纹以外,回形纹、卷草纹、三角纹、圆圈纹都有在鼓身上。整个鼓身也跟鼓面一样用一层层具有特色的晕圈纹样组成,纹样样式也跟鼓面有着很大的类似之处。麻江型铜鼓的鼓身有“鼓腰”部位,腰身细,所以就把鼓身分为上、中、下三个部分。在布局上,制造者和工匠们也遵循了中国传统的对称布局,所以花纹也具有对称均衡的特点。晕圈里的纹饰图案,有的彼此相连,结成一条图案的链环,有的按照间距的远近进行相接。但是如果只是单纯看鼓身,整个晕圈基本都被图案链接所占满,从美学角度看,整个晕圈的长和宽都与图案的布局相映衬,可以说一个晕圈就是一条布满纹饰的图案环节,显得十分饱满。

4.2. 鼓耳设计装饰下的精简凝练

鼓耳这个部位看似只是一个装饰部位,但是其在敲击铜鼓时候显示出了很重要的作用,所以,鼓耳的装饰不仅仅是观赏性,在实用性方面也是不可或缺的环节。但是鼓耳面积相对整个铜鼓来说较小,即使在使用过程中,鼓耳的纹饰作用也主要是用于防滑,因其有限的面积,所呈现的图案相对单一和简单。

4.3. 鼓足设计装饰下的形象生动

在上述的鼓身部分提到,由于鼓身分为上中下三段,那么鼓足自然承接下段部分,鼓足通常情况下是用倒三角纹装饰,在麻江型铜鼓鼓足纹饰中,三角纹的整体样式基本没有发生太大变化,只是线与线的组合、线与线的疏密不一样,就导致了鼓足的丰富多样。鼓足纹饰过于简单,但整体以三角纹为主,却有形象生动的美感。

5. 铜鼓纹饰设计在当代生活中的应用

在今天,借鉴铜鼓纹饰设计的理念出现在很多场景中,无论是在视觉设计、空间设计、还是景观设计,都展现出了纹饰设计的丰富内涵。

5.1. 视觉设计中的应用

由于铜鼓纹饰的设计图案精美,被应用到很多工艺品和文化场景中,为了在视觉传达方面起到更好的效果。如图9,在广西壮族自治区成立50周年的活动中,徽标的设计就把铜鼓纹饰设计融入其中。“总体上来看,徽标以铜鼓为原型进行艺术变形,形成了数字‘50’,并且在数字‘0’中设置了12角形的太阳纹,在外观上与广西铜鼓鼓面有着极高的相似度,通过徽标引导人们对广西铜鼓文化思想与精神进行不断的反思与想象。透过徽标,我们能够亲切地感受到广西壮族自治区50年来的艰苦奋斗与自强不息的精神,传达出了广西特有的民族精神和时代特色。” [8]

Figure 9. The logo of Guangxi Zhuang Autonomous Region celebrating its 50th anniversary

图9. 广西壮族自治区庆祝成立50周年活动徽标④

5.2. 空间设计中的应用

在空间设计的过程中,要合理规划,一般来说,设计者会把有特殊意蕴的元素、图案以及视觉符号放在合适的空间中,从而传达出设计者要表达的理念。比如在北京大会堂的广西厅的空间设计中把具有广西特色的建筑、铜鼓样式镶嵌在其中,既表现出了民族特色又不失庄严肃穆。北京人们大会堂广西厅的设计者韦静云在接受媒体采访时被问道在他的所有设计中,哪个作品最满意时间,他回答道是广西厅的设计。如图10所示,在大门的门扇设计中,就采用了铜鼓的鼓面纹饰设计,放射状的中心图案与四周平直的线条相辅相成,呈现出来一静一动、动静结合的艺术情趣,渲染出了喜迎宾客的热闹氛围。还有厅内的绣球灯笼组合水晶吊灯,纹饰设计也巧妙地运用了瑶族图案云纹,这在铜鼓纹饰中也是一个艺术特色。

5.3. 景观设计中的应用

景观设计是为了能让人们在闲暇之余感受到舒适、怡然自得的自然环境以及生活场所,营造出人们与自然和谐共处的社会氛围。在景观设计的过程中,会引用一些富含地域特色的文化符号进行创作。

Figure 10. The Guangxi department of the great hall of Beijing

图10. 大会堂广西厅⑤

由于铜鼓艺术在广西地区的瑶族历史发展中也是瑶族历史的重要见证,所以在广西南宁市区的很多城市建筑、地标都在不同程度地引用了铜鼓造型为原始设计,并采用装饰艺术加以设计在城市地各个角落。如图11,位于广西百色市火车站的入口广场有着全球最大的铜鼓雕塑,句盯铜鼓。在广西这样一个多语言多民族的文化多元省份,在公共场所设计出具有民族特色、地域文化的景观设计,充分彰显出广西文化的多元性特征。这也是城市文化的一大进步,从侧面烘托出多元文化氛围,显示出了铜鼓文化在现代化城市环境中的重要作用。在今天的很多道路、桥梁中有很多铜鼓纹饰设计的影子,特别是在具有铜鼓文化的民族地区。街边的墙体边缘用铜鼓纹饰以装饰,既有美感又富有民族特色。

6. 结语

麻江型铜鼓是八大铜鼓类型之一,是黔东南人人民在保留着自己的民族文化的同时,对外在文化兼容并收发展下来的重要见证。本文从其纹饰设计的种类、题材、分布探究麻江型铜鼓纹饰设计的特点、以及设计理念,体现出了先辈们对于艺术设计独到的见解,是智慧结晶的体现。

注 释

①图片来源:百度截图 https://baike.baidu.com/item/%E6%98%8E%E6%96%BF%E6%97%97%E7%BA%B9%E9%BC%93/61723824

②图2来源:百度截图,https://zhuanlan.zhihu.com/p/645306065

③图3来源:百度截图,https://www.gxmuseum.cn/f/uploads/allimg/2012/08/31/6_120831094407_1.JPG

④图9来源:百度截图,https://www.chinanews.com.cn/tp/shfq/news/2008/09-18/1386699.shtml

⑤图10来源:百度截图,https://www.360doc.cn/article/28578673_930214941.html

⑥图11来源:百度截图,https://news.sina.cn/sa/2005-03-25/detail-ikkntiam3052870.d.html?from=wap