1. 引言

近年来,国内城市地铁修建如火如荼,在线路规划及建设过程中不可避免的与既有铁路线或者地铁线路产生空间干扰。盾构区间上跨或下穿既有线路的研究已较普遍 [1] [2] [3] ,但研究多限于地铁穿越既有线路采用盾构法或矿山法,采用明挖法施工的地铁隧道跨越既有铁路隧道鲜见报道。

明挖法施工时,基坑土体开挖引起的作用于既有隧道顶部的附加应力是导致隧道结构纵向上浮变形的主要原因 [4] [5] [6] 。因此,基坑开挖引起下方既有隧道的位移过程可以总结为两个重要方面:一方面是开挖引起的附加应力场或位移场;另一方面是既有隧道对开挖引起的附加应力场或位移场的变形响应。这两者之间存在相互作用。针对这两方面,李志高等 [7] 通过对东方路下立交工程现场监测数据分析,得到了基坑开挖卸荷引起下方隧道纵向变形的总体规律和时空效应规律,推导了考虑时空效应影响的隧道隆起经验计算方法,提出经验公式可以简单估算开挖时间和开挖宽度下基坑开挖引起隧道隆起的最大值。俞缙等 [8] 结合南京龙蟠路隧道(南侧)西段上跨既建成的地铁1号线双线盾构隧道的基坑工程,针对未经加固以及运用高压旋喷法加固基坑坑内地基两种工况,采用有限元软件ANSYS对已建地铁盾构隧道隆起位移进行三维弹塑性有限元数值模拟。Sharma等 [9] 利用二维有限元分析某深大基坑(面积140 m × 200 m,深度15 m)开挖对邻近地铁隧道结构造成的影响。该隧道拱顶与基坑底最小间距为6 m。计算表明,衬砌结构的刚度对隧道位移有重要的影响,刚度较大时,隧道变形小但承受的弯矩要大。

以上研究所涉及隧道的服役状态良好,且土层大多集中为粘土地层。对于富水卵石地层下长沙地铁上跨京广干线隧道是否适用,还需进一步研究。本文结合相关规范确定老旧铁路隧道变形指标,通过有限元软件建立三维模型,探讨富水卵石地层下基坑开挖对既有老旧隧道的影响,为今后相似的城市轨道交通工程提供有益参考。

2. 工程概况

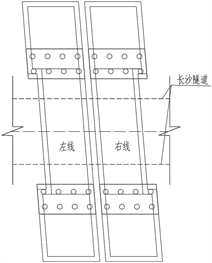

长沙市轨道交通7号线铁道学院东站~雨花亭站区间采用明挖法上跨京广铁路长沙隧道。根据地勘资料,结构底板位于圆砾和砾砂层,桩基穿越圆砾层、强风化泥质粉砂岩、全风化砾岩等土层,如图1(a)所示。明挖段总长度52.3 m,单线净宽10.6 m,结构左右线分离,如图1(b)所示。

(a) 模型纵断面图 (b) 明挖段平面图

(a) 模型纵断面图 (b) 明挖段平面图

Figure 1. Position relationship of the model

图1. 模型位置关系

3. 有限元模拟

3.1. 模型建立

本次建模计算采用Midas GTS NX岩土有限元分析软件。模型尺寸结合工程项目实际情况,并考虑边界影响,模型尺寸定为110 m × 85 m × 70 m (X × Y × Z),计算整体模型及相互关系如图2所示:

(a) 三维计算模型 (b) 明挖段计算模型

(a) 三维计算模型 (b) 明挖段计算模型

Figure 2. Overall model

图2. 整体模型

3.2. 计算参数

地层岩土体物理力学参数采用桔园立交桥附近地质钻孔以及揭示土工试验报告取值,地层及结构参数如表1。本构模型采用修正摩尔–库伦模型。

Table 1. Value of material mechanics parameter

表1. 材料力学参数取值

3.3. 明挖法施工模拟

明挖段左右线基坑按次序先后开挖施工。先开挖左线基坑并施工主体结构,左线主体达到设计强度后,顶部回填密实,再施工右线基坑,右线基坑共用左线基坑围护桩,该方案共需在长沙隧道上方设三排围护桩。明挖法施工过程如下:

① 模拟初始渗流平衡及初始地应力平衡;

② 围护桩及抗拔桩施工;

③ 降水至基坑底面以下1 m的位置;

④ 对左右线基坑注浆加固范围注水泥–水玻璃双液浆封底、封边,然后注水泥浆加固地层;

⑤ 开挖左线基坑土体到第一道砼支撑下部1 m的位置,施作左侧第一道横撑;

⑥ 开挖左线基坑土体到第二道钢支撑下部1 m的位置,施作左侧第二道横撑;

⑦ 开挖左线基坑土体到基底,施作左侧底板;

⑧ 左基坑第二道支撑拆除及侧墙、顶板施工,左侧基坑回填;

⑨ 按上述步骤⑤~⑧施工右线基坑及主体结构。

4. 模拟结果分析

4.1. 控制标准

考虑到长沙隧道已服役50年以上,混凝土劣化严重,本文以《城市轨道交通结构安全保护技术规程》(DB33/T1139—2017)为隧道评判标准。根据现场实际调查情况初步判定长沙隧道类似于规范中规定的结构安全状况II类(变形较大或结构损伤较为严重),应该按0.5倍折减。最终的隧道变形控制标准如表2所示。本次模拟计算长沙隧道按照C15混凝土标准确定材料弹性模量参数,计算数值较为可靠,应能基本满足老隧道衬砌弱化后的材料性能。

Table 2. Standard for tunnel deformation control

表2. 隧道变形控制标准

4.2. 位移分析

在Midas gts nx中依次模拟上述工况,得到明挖基坑对既有老旧隧道的变形特性影响,如表3所示。

Table 3. Standard for tunnel deformation control

表3. 隧道变形控制标准

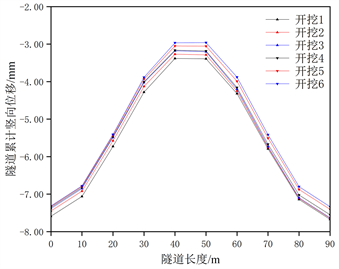

分析表3得出:隧道水平位移与竖向位移均符合隧道变形控制指标。明挖法上穿老旧隧道时,基坑开挖对既有隧道的纵向变形影响较大,最大沉降可达7.78 mm;既有老旧隧道水平位移较小,整体小于1 mm。既有隧道距离基坑开挖位置越近,水平方向变形越大,且随着基坑开挖,水平位移逐渐增大,竖向位移呈减小趋势。在既有隧道底部中轴线上布置变形监测点,变形情况如图3所示。

Figure 3. Deformation curve of the central axis at the bottom of the tunnel in the vertical z direction

图3. 隧道底部中轴线处竖直z方向变形曲线

图中以向上隆起为正,向下沉降为负。由图3可知:① 隧道整体沉降3 mm至7 mm不等,且不同位置的沉降程度不同,其中隧道两端沉降较大,基坑正下方的隧道区段沉降较小。这是由于基坑开挖引起的土体位移和应力分布不均匀导致的结果。② 随着基坑的开挖,隧道上方的土体受到减小的覆土压力影响,导致隧道底部竖直z方向的沉降逐步减小。隧道中部(30~60 m处)的沉降减小趋势较大,这是由于该位置受到的覆土压力减小较为显著。③ 基坑初步开挖时隧道中部变形较小,表明注浆加固对于既有老旧隧道变形起到了良好的控制效果。

4.3. 变形云图

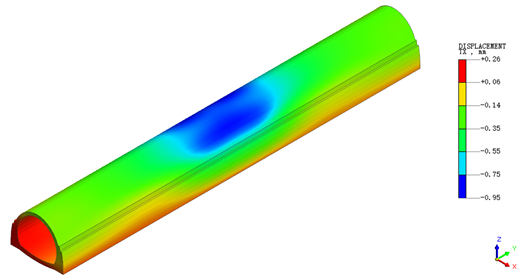

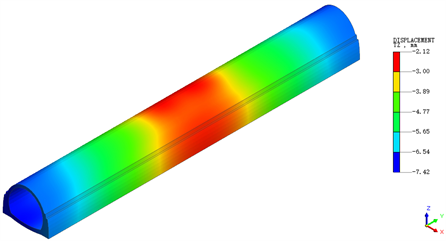

本文选择右线第三层开挖的数值结果进行分析,详细阐述明挖基坑对既有老旧隧道的变形影响,变形云图如图4~6所示。

Figure 4. Horizontal x direction deformation cloud atlas of Changsha tunnel

图4. 长沙隧道水平x方向变形云图

Figure 5. Horizontal y direction deformation cloud atlas of Changsha tunnel

图5. 长沙隧道水平y方向变形云图

Figure 6. Vertical z direction deformation cloud atlas of Changsha tunnel

图6. 长沙隧道竖直z方向变形云图

根据位移云图可知:当基坑开挖完成后,对于水平x方向,隧道中心与两端位移方向相反,靠近基坑部分位移最大,为0.95 mm,两端位移偏小,为0.26 mm。受到地层影响,对于水平y方向,隧道底板变形较大,整体向中心挤压,最大位移为0.72 mm。靠近开挖区域的隧道区段沉降较小,为2.12 mm;隧道两端沉降最大,为7.42 mm。

5. 结论

本文以明挖法上跨既有老旧隧道为工程背景,运用有限元模拟基坑开挖过程,分析富水卵石地层下既有老旧隧道的变形响应。得出结论如下:

① 对基坑底部土体加固,能有效控制注浆加固区的既有隧道沉降,但对于注浆区外的隧道变形控制效果有限;

② 在富水卵石地层中采用明挖法施工时,开挖卸载对老旧隧道水平变形影响较小,对竖向沉降影响最大,施工过程中应以沉降控制为主;

② 注浆加固区下方的隧道变形较小,沉降值为3.01 mm,表明基坑底部注浆具有良好的加固作用,能有效减小老旧隧道沉降。

NOTES

*通讯作者。