1. 引言

膜结构建筑,起源于二十世纪五十年代的欧洲,发展于上世纪后期的德国。1955年的德国联邦花园展示会上,弗赖·奥托作为膜结构建筑的开拓者,建造了世界上第一座张拉膜结构装置,拉开了膜结构建筑的序幕 [1] 。1967年的蒙特利尔世界博览会上,由弗雷·奥托设计的德国运用支撑膜结构技术,成功构建了世界上第一座真正意义上的膜结构建筑。上世纪七十年代后,膜结构在建筑设计中的应用得到了迅速发展,为建筑师们的艺术创作提供了突破传统建筑设计手法过于依赖线性元素进行设计的解决方案。然而,即便膜结构建筑的应用至今已有近七十年的历史,但由于其结构和构造的特殊性,我国建筑师对于膜结构在建筑设计中的应用往往局限于体育场馆等大型建筑或张拉膜结构的景观构筑物,如户外遮阳设施等。

如今,伴随着膜结构技术和材料的不断更新,钢结构框架和可循环使用的机械化建筑膜结构的有机结合使小体量的膜结构建筑在日常建筑设计中终于得以实现。相较于大跨度无支撑建筑设计中对于膜结构轻巧节能的技术诉求,小体量的膜结构建筑可以更好地展现出膜结构对于曲线、曲面的自由表达和艺术诠释。

2. 膜结构建筑的构造原理

2.1. 张拉式膜结构体系

基础的张拉式膜结构,由钢索、固定支柱以及膜材料构成。在张拉式膜结构体系中,张力通过钢索与固定支柱导入至膜材料中,构成稳定的膜结构建筑构造。张拉式膜结构作为最能直接表达膜结构建筑特征的结构体系,具有曲面表现力强,造型丰富多变,富有张力和视觉冲击力的特点,能够充分展现建筑设计师们的设计理念和创新思维。

在此基础上,使用钢索网代替单一钢索来支撑膜材料的索网张拉式膜结构体系,曲面本质上由钢索网构成,膜材料仅作为建筑表皮依附于钢索网之上,或镶嵌于钢索网形成的模块化网格间用于填充和强化建筑表面。索网张拉式膜结构可以解决张拉式膜结构建筑难以负荷跨度过大的局限性,同时也可以解决张拉式膜结构难以呈现建筑表面曲率过小的设计效果问题。

2.2. 骨架支承式膜结构

骨架支承式的膜结构,多采用钢结构或其他支撑结构作为承重骨架,膜材料作为建筑围护结构则固定与支撑骨架外部。在这种构造形式中,由于支撑结构的稳定性较高,膜材料受到的限制则相应减弱,为设计师的建筑造型设计提供了充分的发挥空间。尽管在骨架支承式的膜结构中,结构骨架主要取决于支撑结构,遂对于膜结构自由度的表达不够充分,但骨架支承式的膜结构成本相对较低,经济性适应性好,施工工艺业已成熟,更便于膜结构建筑的普及。

2.3. 充气式膜结构

充气式膜结构,相较于张拉式膜结构和骨架支承式的膜结构,不再局限于建筑支撑体系的构造,而是将空气作为膜材料的支撑元件,通过建筑的送风系统在室内外产生一定的气压差以抵抗外力。在充气式膜结构体系中,膜材料不再由张力固定于结构骨架之间,而是由钢索或钢索网作为辅助材料将其固定于建筑围护结构外围,由建筑内外的气压差作为支撑力,因此更有利于体育场馆、演出场馆等对于建筑内部存在无梁柱设计需求的大跨度建筑设计。

在充气式膜结构的设计基础上,充气式膜结构可以衍化为模块化元件镶嵌于索网张拉式膜结构中,用以加强索网张拉式膜结构的膜材料建筑表皮。法国尼姆的古罗马圆形竞技场修缮加顶的工程中,设计师们就采用了充气式膜结构与索网张拉式膜结构相结合的膜结构体系,以此来克服充气式膜结构在表皮承重和抗风雪问题中的局限性。

充气式膜结构的出现对于解决大跨度建筑的无梁柱设计有巨大的意义,但其利用气压差作为建筑膜材料表皮支撑力的结构原理导致其建筑在后续的使用中完全依赖于机械送风系统的运行。送风设备24小时不间断运转难以避免的带来高昂的运营成本和机器维护费用等建筑维护成本 [2] 。

3. 膜结构建筑的应用

3.1. 膜结构建筑的优势

1955年的德国联邦花园展示会上,膜结构作为呈现设计师艺术张力的大型构筑物登上了历史舞台。在技术和材料的革新历程中,膜结构建筑不再将局限于钢结构框架的构筑物形式。在多种膜结构体系的演变过程中,膜结构建筑始终保持着造型自由、曲直有度、张力饱满、简洁轻巧的特征,赋予建筑设计师们更广阔的想象空间和设计灵感。而其便于模块化设计施工的优势,更使膜结构建筑在世界范围内得到广泛应用。

作为建筑“力与美”的完美结合,“刚柔并济”的膜结构建筑具有轻量化和透光性等特点,在建筑节能和可持续化建筑设计中具有很强的优势。膜材料的透光性,提升了建筑的自然采光利用率,大幅减少建筑人工照明成本。膜材料的弹性和曲面设计,提升了建筑的自然通风,有利于建筑室内外空气流通,优化了建筑风环境,提升建筑空调系统的效率,减少了建筑能源消耗。此外,通过模块化设计的膜结构建筑可以适应不同场地的使用需求,可以重复利用,并在不同场地之间进行方便快捷的拆卸、转运和组装 [3] 。

3.2. 膜结构的广泛应用

自上世纪五十年代膜结构建筑问世以来,随着技术的更迭和材料的演进,膜结构建筑设计日益成熟,不仅成为了建造体育场馆等大跨度建筑的重要设计手段,在建筑立面表现上也展现出了其独特的风格张力和艺术表现力。

二十世纪八十年代,我国最早的充气式膜结构建筑——上海市工业展览馆的充气展览厅在上海市设计建成,此后膜结构建筑在我国快速发展起来。在充气式膜结构体系技术成熟后,大型气候壳式膜建筑随之发展起来,膜结构建筑物不再仅仅局限于建筑表皮,同时也参与建筑气候调节、建筑荷载、建筑防火、节能减排等方面的设计运用 [2] 。此外,膜结构除了广泛应用于各种建筑设计上,如体育场馆、演艺场馆、展览场馆等,也常见于户外遮蔽设施的设计,如公园或广场的膜结构景观、公共交通候车点的遮蔽设施、临时避难场所、废臭气收集处理设施的膜结构覆盖层等。

4. 钢框架膜结构临时建筑小品设计方案

4.1. 场地分析——立足校园、充实校园

本建筑设计方案的场地位于英国中部的莱斯特市,德蒙福特大学校园内。场地区域位于人文与艺术设计教学楼VJay Pater Building东南侧的艺术广场空地。场地南北两侧贴临步行道和绿化用地,临近艺术广场步行道交叉路口,恰在一处公共照明路灯下(见图1)。

基于英国中部的气候因素考量,受西风控制和温带海洋性气候的影响,该地区气候温和湿润,常年多雨,且一日之内阴晴多变,时雨时晴。场地区域所在的艺术广场,作为连通着“美食村”即大学食堂餐厅、图书馆以及人文与艺术设计教学楼的交通枢纽地带,为完全开放的露天环境,原本只有绿化用地以及仅供学生暂时落座的石凳。但艺术广场内原本设置的石凳与长椅难以在阴晴多变的天气环境中为师生提供便利的休息空间和避雨设施,缺乏可为师生提供休息、放松,或进行交流讨论的设施空间。

4.2. 功能分析——开放、自由、灵活的交互空间

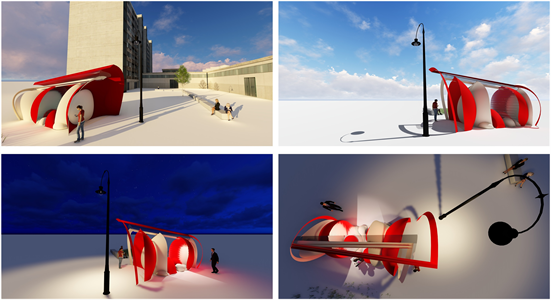

Figure 2. Architectural functional space renderings

图2. 建筑功能空间效果图②

4.2.1. 开放空间

本建筑选址位于交通枢纽地带、步行道交叉路口旁,师生上下课均由此处经过。天气环境允许的情况下,建筑通常以两侧膜结构墙体收起的形式呈现。此时,建筑各个空间沿建筑南北两侧均向公众开放使用,使用者可以从建筑的各个方向进入建筑内部或直接穿过建筑空间。

4.2.2. 自由交互

本建筑室内空间由柔性膜材料分隔包裹的“腔空间”构成(见图2),“腔空间”之间可以化零为整、化整为零,也可以自由组合,满足单人、双人、多人的活动空间。

4.2.3. 灵活封闭

本建筑两侧的膜结构墙体,可以各自独立进行操控,根据使用者需求设置不同的收放比例和角度。当墙体整体收起时,使用者仍可以利用建筑内侧独立可折叠的柔性膜材料对局部空间进行封闭或遮挡操作。

4.3. 节能分析——自然采光与夜间照明

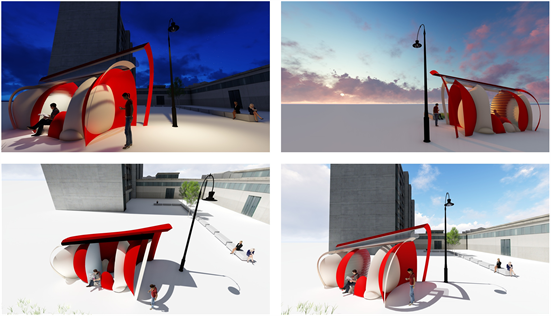

Figure 3. Architectural lighting renderings

图3. 建筑采光效果图②

本建筑自身不设置能源消耗型人工照明。

4.3.1. 自然采光

建筑设计方案中的两组C字型钢结构框架的支撑骨架,在曲线柱顶部的高差之间设置了一道由透明多棱柱横梁构成的光线折射系统。自然光通过折射形成光束投射在室内,白天完全不需要人工照明,可以在两侧膜结构墙壁均覆盖建筑的情况下将自然光投射到建筑内部,通过自然采光充分满足建筑内部各个独立空间的照明需求。

4.3.2. 夜间照明

本建筑选址位于艺术广场的步行道交叉路口内侧,建筑东侧贴临一处公共照明路灯(见图3)。本建筑设计中充分利用该选址优势,在夜晚利用路灯与多棱柱横梁折射系统的组合为建筑室内提供照明,为建筑平添一分温柔的暖黄色。

4.4. 设计分析——室内外空间的分割与融合

4.4.1. 设计概念

德蒙福特大学所在的莱斯特市作为一座位于英国中部的城市,常年雨水丰沛,时雨时晴。本建筑设计方案以“透过雨滴的光和雨水落入水面溅起了涟漪”为设计概念,建筑设色选取了德蒙福特大学校园建筑立面色彩中对比鲜明的红白两色,以活泼轻快的曲面造型和青春灵动的色彩搭配为学生提供一个自由灵活的放松空间,以水的轻盈消解师生们在工作学习中的焦虑和压力。

本建筑设计方案基于建筑的临时性和使用性考量,在建筑构造形式的选择上经过实际考量后选用了钢结构作为建筑支撑体系的框架,以可循环使用的机械化膜结构 [4] 作为建筑主体的设计方案。

建筑由两组C字型钢结构框架为支撑骨架,各组钢框架沿C字型曲柱内侧配置安装机械化膜结构专用滑动轨道,保障机械化膜结构可以在遥控或按键操作下自由开启。

4.4.2. 平面设计

本建筑设计方案的室内平面空间由三个可以自由组合的“腔空间”构成,而“腔空间”则由可以自由推拉的柔性膜材质作为分隔,使建筑的室内空间可以自由分隔为三个独立的单人小空间、一个供多人使用的整体大空间,或是一个单人小空间和一个双人空间的自由组合(见图4)。

建筑两侧沿C字型曲柱安装的可循环使用的机械化膜结构可以灵活改变各个室内空间的开放与封闭,建筑两侧为可提供遮阳和避雨功能的半开放空间。

4.4.3. 立面设计

本建筑方案的立面设计,灵感来源于水滴落入水面泛起的一串串涟漪,红白相间的柔性膜结构正如水波反光和逆光的正反两面,用柔软的包容感将置身其中的建筑使用者包裹于水泡般的“腔空间”之中,给予建筑使用者充分的自由度和放松感。

建筑两侧的半开放空间,除可为路过的师生们提供遮阳和避雨功能外,还可以作为打卡拍照的热门背景,为师生们的艺术创作提供灵感(见图5)。

4.4.4. 室内设计

Figure 6. Architectural interior space renderings

图6. 建筑室内效果图②

本建筑的室内设计方案,沿用了建筑设计中的红白配色以及柔性膜材料的材质。充气沙发和桌子也由富有弹性的柔性膜材料定制成,与隔断材质不同的是,充气沙发和桌子的表面选择了防滑性更好的膜材料,防滑的膜材料表面使得学生可以安全地将杯子或笔记本电脑放在上面。

柔性膜材料优秀的弹性特质,可以完美地满足使用者对与放松和休息的需求。独立控制的充气设计便于使用者可以根据自身情况自由调整桌椅高度,甚至自由决定桌椅的位置分配,因此,使用者可以自由使用室内的充气膜材料作为沙发或桌子,以满足自己的使用需求(见图6)。

4.4.5. 细节设计

在本建筑方案的设计中,建筑两侧的可循环使用的机械化膜结构可以各自独立沿其轨道进行操作,开关角度和幅度均可独立自由控制。而当建筑两侧的可循环使用的机械化膜结构完全收起后,虽然建筑两侧没有墙壁,整体建筑空间将完全向公众开放,但建筑内的两侧都有独立可折叠的柔性的膜材料,可以对于局部空间进行封闭或遮挡(见图7)。

用于分隔室内空间的柔性膜结构材料,在其中一层隔断处使用了半透明材质,为室内空间的自由组合提供了更多的可行性和更高的自由度。

Figure 7. Architectural detail renderings

图7. 建筑细节效果图②

5. 结语

二十一世纪以来,建筑技术和建筑材料的进步激发了建筑设计工作者的创作热情,同时也促进着膜结构建筑的发展。膜结构建筑的应用范围越来越广,结构形式越来越优化,对建筑设计师而言既是机遇亦是挑战。我们应该以膜结构建筑的技术特性和艺术表现力为出发点,以建筑使用者本身的需求为设计原则,才能在“以人为本”的基础上进行设计,创新出优秀且适用的膜结构建筑设计。

注 释

①图1来源:谷歌地图截图。网页引用:https://www.dmu.ac.uk/campus

②图2~7来源:作者自绘