1. 引言

“人类命运共同体”的概念是在党的十八大报告中由中国共产党首次提出,其本质是具有社会主义意识形态性质的马克思国际主义,它的思想不同于西方国家自由思潮的国际主义 [1] 。它所倡导的核心外交理念是谋求世界和平、协同合作、共同发展、取得共赢。该理念思想是中国为世界和平与发展贡献中国方案,中国智慧,中国力量,坚持合作共赢,共建共享,支持多边主义,谋求全球可持续发展。

2017年1月18日,国家主席习近平在联合国日内瓦总部演讲中再次推动了“人类命运共同体”的核心价值理念,展现了我国具有全球视野的责任意识,大国担当意识,包容意识 [2] 。习近平总书记在党的二十大报告中强调:“加快构建中国话语和中国叙事体系,讲好中国故事、传播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国形象。加强国际传播能力建设,全面提升国际传播效能,形成同我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权” [3] 。党的二十大报告精神对构建中国话语体系和叙事体系工作指明了战略方向和实践要求。

2. 中国话语和中国叙事体系的国际化建构的社会环境意义

中国自2013年“一带一路”建设以来,中国经济飞速发展,在国际治理中发挥着越来越重要的作用。然而,由于西方国家的话语垄断的影响,中国话语在国际传播能力的提升与建构方面,面临着现实困境和诸多问题。国际传播力度欠缺,致使一些国际社会对中国的认知存在歪曲和偏见,中国作为世界第二大经济体,国际话语权却相对较弱。

北京大学程曼丽教授认为构建中国话语体系和叙事体系的艰巨任务就是打破西方发达国家的全球话语霸权,在世界发展的新态势、新格局中确立自身的主权地位和国际话语权,增强国际舆论引导力 [4] 。

因此,我们必须争夺国际传播话语权、向世界传播中国声音,消除国际社会对我国的片面认识,让世界真正了解高速发展中的中国。积极构建中国话语体系和叙事体系,适应当前国际化传播要求,提升中国话语的国际影响力、公信力,让全世界都能听懂中国声音,了解中国,扩大国际传播影响力已成为当务之急。

构建中国话语体系和叙事体系,增强中国话语的国际传播影响力建设中要确保有高度的“四个自信” [5] 。中华民族的优秀传统文化和中国崛起的成功案例,是中国话语和中国叙事体系能够站得住的坚实理论基础和叙事的关键性素材。

习近平总书记就加强改进国际传播工作提出:“要围绕中国精神、中国价值、中国力量,从政治、经济、文化、社会、生态文明等多个视角进行深入研究” [6] 这些重要论述为构建新时代中国话语体系和叙事体系,提升中国话语的国际传播效力、国际舆论引导力提供了遵循的原则和理论指导。

3. “话语”与“叙事”相关概念及理论阐释

话语(discourse)指特定社会语境下使用的言说工具,或者说特定语境下的语篇 [7] 。

“叙事”就是叙述事情,指叙事者用语言、文字、图像等手段来讲述事件过程或对故事情节进行描述,目的在于传递信息、价值观念或某种情感,希望得到受众的普遍认同并形成共识,共鸣 [8] 。

话语体系和叙事体系都是文化传播工具,在特定的社会实践中表现为思想体系,知识体系和和价值体系。“话语体系是一个国家经济社会发展和文化传统的综合表达”( [9] p. 68),是代表一个国家的文化、民族精神。

话语体系重点在于话语维度。聚焦于语言的准确性、真实性、简洁性、逻辑性,通过运用恰当的修辞手法和语言技巧,传递信息,价值观念影响受众。叙事体系重点在于叙事维度。聚焦于故事情节,焦点人物形象的描述,环境的描写。通过渲染的手段呈现故事主题,从而实现打动人,吸引人的目的,并形成共识,共鸣 [10] 。

中国话语体系和叙事体系要以“坚持中国特色社会主义伟大实践”为主题建构,任务是提升中国话语在国际社会的影响力,向全世界展现中国的巨大发展成就,传递“中国经验”,宣介“中国力量”、“中国智慧”,亮明“中国态度”,目标是提升中国的国际话语权 [11] 。另外,方法论上要体现叙事逻辑、叙事文本、叙事技巧这三个要素 [8] 。

胡正荣在“人民论坛网”上提到:国际话语权是指在国际事物中发表意见的国际权力,它代表一个国家的综合国力,反映一个国家在世界政治经济权力结构中所处的位置和产生的影响力 [12] 。

那么,如何提升中国话语的国际影响力,实现中国叙事对外传播效应的最大化?需要设计中国话语和中国叙事体系国际化建构的总体框架,优化中国话语传播的叙事逻辑策略,探索有效的传播渠道和方法。

4. 中国话语和中国叙事体系的国际化建构的总体框架

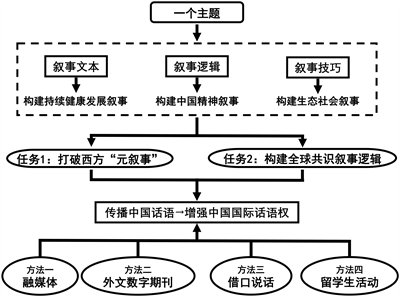

新时代中国话语和中国叙事体系的国际化建构,要以“一个伟大主题、三个叙事要素”为叙事逻辑框架,完成中国叙事体系的“两项艰巨的任务”。一个伟大主题是“中国式现代化,坚持中国特色社会主义,推动构建人类命运共同体。” [13] 我们必须将人类命运共同体理念为坐标,以叙事逻辑、叙事文本、叙事技巧三个要素为叙事逻辑框架进行建构。两项任务分别为:一是努力打破西方发达国家的“元叙事”即打破西方话语霸权,扭转国际社会对中国的歪曲和偏见;二是构建全球共识的、融通中外的叙事逻辑。为此,需要从事国际传播工作的所有媒体工作人员、从事外语工作的专家学者、涉外工作人员、海外对华友好人士等的创新协同合作,向全世界传递中国声音、讲中国特色故事,让世界更好地了解中国。

4.1. 中国精神层面的叙事

叙事逻辑层面,要着重揭示原因(Why)的问题,主要构建能够体现“以和为贵”“和合共生”的中国精神层面的叙事,坚持中国文化自信,理论自信,展现中国风范,“为人类提供正确的精神指引”。促进人类命运共同体理念在不同国家与文化之间有效传播使国际社会正确理解中国价值观,帮助我国树立良好的国际形象,增强中国的话语权。坚持实事求是、以理说理、准确可信的原则,全面客观地展示当代中国。在国际社会上要即时亮明中国态度,宣示中国立场。通过挖掘能够体现“以和为贵”的中国精神文化内涵的素材,展现中华民族强大凝聚力。例如抗洪救灾、抗击疫情的视频素材,国庆阅兵、“感动中国”的焦点人物事迹等报道,整合各方媒体资源向世界传播中国人是什么样的人。目标是“打动人”,得到受众的共情,感动世界。目的是完成叙事逻辑的艰巨任务,努力构建具有共同价值基础、全球共识、融通中外的叙事逻辑。

4.2. 持续、健康发展的中国叙事

叙事文本层面,要解决的是“讲什么”(What)的问题 [14] 。主要构建能够体现“共建”“共享”“求同存异”原则的寻求持续、健康发展的中国叙事,坚持中国道路自信。中国“一带一路”建设以来取得了巨大成就,以“世界格局中的中国”的视角,向世界传递成功的“中国经验”。从而展现真实、立体、高速发展的中国。例如,大疆无人机,无人超市刷脸购物,微信、支付宝扫码购物,快速便利的高铁等视频,目标是“感染人”,得到受众的共识。凝聚全世界对中国智慧、中国方案和中国力量的共识,打破西方发达国家的话语霸权。注重受众需求和文化习惯,促进价值观念的互联互通,实现民心相通,解决全球共同问题,实现全球和平稳定发展。

4.3. “生态社会”的中国叙事

叙事技巧层面,要解决的是“怎么讲”(How)的问题 [14] 。主要构建能够体现携手共建“生态社会”的中国叙事,坚持中国制度自信。挖掘网上与外国人眼中的中国相关的媒体资源,并进行合理整合,传播中国声音。例如利用“今日头条”App可以检索到大量中日双语字幕的新闻视频,2023年4月18日日本记者发布了一则“上海车展中国环保电动车震惊日本人”的视频(“今日头条”在线视频),报道了中国在环保电动车方面取得的惊人的发展成果,借人之口达己之意,目标是“吸引人”,得到受众的共鸣,实现中国叙事对外传播效应的最大化。

5. 中国话语传播的叙事逻辑策略

中国话语和中国叙事体系的国际化建构面临的客观现实困境问题之一是“中国媒体的整体实力与西方差距较大,国外一家大型传媒集团的收入相当于中国整个传媒业的二分之一。”( [15] p. 106)困境问题之二是“开展国际传播的人力资源数量的不足”( [15] p. 106)困境问题之三是缺少具有权威性和影响力的新媒体平台,导致国际传播渠道不够通畅。目前世界十大传媒集团排行榜中美国上榜7个,德国、法国、日本各一个。中国社交软件“哔哩哔哩”(2009年6月26日上线)虽然与众多国际知名媒体集团如BBC (英国广播公司,1936创立,世界上第一家电视台)进行积极合作,但是中国大多数的社交软件平台和在线视频平台跟国外发达国家相比起步较晚,所以受众的点击量和关注度远不如西方传媒平台。为此,优化中国话语传播的叙事逻辑策略,实现传播效果最大化。

5.1. 实施“融媒体”模式

实施“融媒体”模式,增强中国国际话语权。充分利用官方新老媒体、学者、自媒体的优势以及国外媒体人、对华友好人士的影响力,“多道”并举,合理整合资源,并将各自的优势发挥到极致。做到资源互通,充分发挥中华文化的感召力、亲和力,提升中国话语的影响力和说服力,使其传播效果得到全面提升,最大化提升中国叙事的国际传播影响力。中国国际电视台CGTN (2016年12月31日正式开播)和央视网(2019年11月20日在线视频正式上线),以“世界格局中的中国”视角,展现中国精神、中国智慧和中国方案。通过央视英语国际频道《World Insight》(今日世界)、《Rediscovering China》(外国人看中国)等深度节目和中国日报国际版《世界观察》(2019年1月2日创刊)栏目,做到紧跟国际局势变化、主动参与国际热点话题的讨论,增强中国的国际话语权和主动权。同时支持主流媒体人和专家学者,以自己的理解和方式传播中国声音。

5.2. 创办外文数字期刊

教育部应鼓励支持985、211高校外国语学院创办外文数字期刊,专设一个“中国故事”栏目。充分调动海归人才在国外的人脉,努力拓展数字期刊出版,积极探索国际传播路径,推进中国的文学、艺术类和科技类出版产品的英语、日语、韩语、俄语等多语种语言的数字化进程,吸引潜在国外受众。支持媒体编辑人员出国调研学习,介绍中国功夫、电影、童话故事等中国文化的同时,也兼顾目标受众的语言习惯,按照外国人喜欢的风格编辑文本,邀请海外对华友好人士主动在Twitter (推特,美国互联网公司,为当下全球实时事件和热点话题提供了社交讨论平台,2006年7月启动)、Facebook (脸书,互联网社交网站,2004年2月4日上线)上转发,实现借力传声、中国叙事对外传播效应的最大化。

5.3. 利用国外自媒体“借口说话”

收集外国人眼中的“厉害了中国”视频。主要收集外国记者正面报道中国的带有中外双语字幕的视频资源,利用国外自媒体传播中国形象,“借口说话”提升中国叙事的对外传播效应。利用双语视频资源,建设“新媒体环境下外国人眼中的崛起中国的视频资源库”,服务于外语课程思政的改革与实践,培养外语人才的跨文化叙事能力,加快中国叙事体系的构建。

5.4. 留学生系列活动

举办以“魅力中国”、“我眼中的中国”等中国的感人故事为题材的留学生汉语作文大赛,留学生汉语演讲比赛。另外还可以举办“中国传统文化”、“打卡中国网红美食”、“厉害了中国”等主题的留学生短视频国际传播精品征集活动,向世界客观地展现真实、立体的魅力中国。中国话语传播的叙事逻辑策略研究思路见图1所示。

Figure 1. Research line on narrative logic strategy of Chinese discourse dissemination

图1. 中国话语传播的叙事逻辑策略研究思路

6. 结语

中国话语的国际传播工作是需要不断创新和挑战的艰巨任务。需要从事传播工作的所有媒体工作人员、专家学者、外事工作人员、海外对华友好人士等的创新协同合作,构建全球共识的叙事逻辑和融通中外的话语体系中努力做到新突破,开创新的世界格局。以人类命运共同体理念为坐标,“坚持中国特色社会主义”,相信不久的未来能够扭转国际社会对中国的歪曲和偏见,得到全球共识、共情、共鸣的新局面。

基金项目

辽宁省社会科学规划一般项目“语用学视域下日语慰劳表现的多模态话语分析研究”(L21BYY010);大连理工大学教学改革一般项目“大学日语教学中中华文化国际传播能力的培养路径研究——以‘日语听说’系列课程为例”(YB2023108)的阶段性成果。