1. 引言

具有悠久历史和灿烂文化的中华民族,历来都希望出版一系列由高素质学者翻译的中国经典著作。作为一部“中国封建社会的百科全书”,《红楼梦》是中国传统文化的一个重要组成部分,是一个对外展示的窗口。书中大量诗词歌赋贯穿全文,与情节相互交织,使其成为真正的“文备众体”。其中,林黛玉的《葬花吟》历来被红学家认为是最成功的诗作。因此,对《葬花吟》外译研究能使更多人了解中国诗歌,发现《红楼梦》经典的魅力,从而推动中国文化走向世界。

鉴于中外文化的巨大差异,诗歌的翻译成为不可避免的困难之一,也是评价这部小说翻译成功与否的重要标准。学术界早已认识到这一事实,如姜启煌指出,翻译《红楼梦》的难度在于如何正确传达诗意的语言。目前有关《葬花吟》的翻译研究,大量研究聚焦于英译本,而对法译本的研究还有待充实。广泛传播的三个法语版本由著名翻译家许渊冲、李治华和玛丽–弗朗索瓦–泰利埃(Marie-Françoise Tellier)翻译而成。

因此,本研究基于认知识解理论,对《葬花吟》的三个法译本进行对比,分析译者的认知翻译过程,揭示译者与读者之间的多重互动,为诗歌翻译研究提供参考。

2. 认知识解理论

不同于结构主义语言学将语言视为对客观世界的镜像反映,认知语言学派认为,人们借助语言描绘的是基于心理经验和身体体验,经认知加工过的概念化世界 [1] 。人们理解和使用语言的核心原则是“现实–认知–语言”模式。认知语言学派代表学者Langacker [2] 认为,“语义是人们基于自身体验对物理和社会现实的概念化,即识解(Construal)”。人们使用语言构建世界时会采取不同的表现形式,这是由于人们对于同一情景采取的概念化方式不同。正因此,识解机制可以用来描述“语言产出和感知如何基于人的认知、人的认知又是如何在识解过程中起作用的” [3] 。早期,Langacker将“意象”与“识解”等同起来,认为二者都是人们采用对同一现实的不同描述。但在后期,他逐渐用“识解”取代了“意象”,并提出了识解的四个维度:辖域(scope)、视角(perspective)、突显(prominence)以及详略度(specificity)。

3. 认知识解视角下的翻译解读

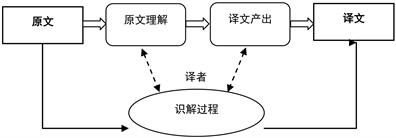

长期以来,翻译学都被视作语言学下的分支领域。Martin (2010: 169-187)将认知语言学与翻译学结合所提出的“认知翻译学”(Cognitive Translatology)开启了翻译的全新研究范式,实现了翻译领域的认知转向。翻译是基于原文理解与译文表达的一项特殊交际活动。在这两个环节中,语言符号的转换的背后是对原文的识解过程以及译文表达中识解方式的重构过程(如图1)。

Figure 1. Translation process from the perspective of cognitive construal (Author’s own)

图1. 基于认知识解视角的翻译过程(作者自制)

如图所示,在认知识解视角下,译文的诞生需要译者与原文、译者与译文之间的双重互动。首先,第一次互动发生在原文理解过程中,即“对原文作者对情景的识解与识解方式的解读” [4] 。在此环节中,译者以读者身份对原文进行识解。文化背景和社会经验的不同使得不同译者对同一原文产生不同的解读,进而导致同一原文在译者头脑中出现差别映射。在下一个环节中,第二次互动发生在译文表达产出过程中,即“对原文作者对情景的识解与识解方式的重构” [5] 。此过程中,译者根据不同的识解维度将原文译为目的语。由于不同译者对客观世界有不同的识解方式,因此他们往往会采取不同的表达形式来实现原文意义的再现。所有的翻译都需要经历两次互动才能够得以实现,因此从译文的结果可以反推译者的翻译过程。

鉴于此,本文拟从认知识解理论的4个维度即辖域、视角、突显和详略度,对中国古典诗歌《葬花吟》法译本进行对比研究,以期为其提供新的阐释视角和方法,发挥典籍外译在地区文化对外传播中的促进作用。

4. 认知识解视角下《葬花吟》法译本对比

4.1. 辖域层面

辖域可以理解为译者翻译过程中激活认知“识解”活动的概念域范畴。换言之,理解表达式的意义或结构是基于相关经验和背景知识之上,而这一背景知识与文化、历史、社会等因素息息相关。语言扎根于民族文化和习俗中,因此语言的翻译深受影响。“文化意象是在特定文化环境下生成的一种文化符号,具有语境依赖性” [6] 。因此,在《葬花吟》法译中,不同译者对自身辖域的调动环节主要存在于对意象的识解中。承载着特殊文化经验的意象也成为了中国诗词翻译中的重难点。

例句1:愿侬此日生双翼,随花飞到天尽头。天尽头!何处有香丘?

玛丽译 [7] :J’aimerais, maintenant, avoir des ailes/Je suivrais les fleurs et voleraisjusqu’au bout du monde/Jusqu’au bout du monde!/Y trouverait-on un terrefunéraireparfumé?

许渊冲译 [8] :Puisse-je pousseraujourd’hui deux aileslégères/Pour voler avec les fleurs au bout de la terre/Où au bout de la terre/Se trouveunetombe solitaire?

李治华译 [9] :Dès à présent, comme aux oiselles/Que ne me pousse-t-il des ailes/Pour m’envoler, avec des fleurs/Aux plus haut des cieux!∙∙∙/Mais, là-haut/Leurs parfums, qu’ont-ils pour tombeau?

“天”是中国古诗中的经典意象,但中法文化中天地的概念其实有所区别。在中国文化中,“天”常常象征着世界上最远的距离,表示永远也到不了的所在 [10] 。因此,“天”与“遥远的尽头”常常彼此呼应。自古以来,中文里常以“天下”一词来投射“全世界”的概念域。例如,高适在《别董大》中写道:“天下谁人不识君。”而法语中,鲜有“天尽头”这一指称。“天”在词典中解释为“头顶上方的部分空间”,被从高度维度来描述。同时,“天”很少被用来表示“世界monde”一词。相反地,“世界monde”的概念常通过“地terre”的词组来表达。例如,《鼠疫》中的“il n’yavaitrien sur la terre de plus important que la souffrance d’un enfant”以及悲惨世界中“Il y a, quand la terresouffred’une surcharge, de mystérieuxgémissements de l’ombre, que l’abîmeentend.”都使用了这一固定搭配。

按照原诗所写“天尽头”的经验,诗人意在表达一种哀怨之情:哪怕找遍整个世间,都找不到一处可葬花魂的丘塚。玛丽和许渊冲给出的翻译激发的概念辖域显然都是“世界”,而非空间辖域中的“天空”。但二者采用了不同的表述,前者用“monde”直接点明意义,而许渊冲则使用了“terre”一词,不仅更接近读者文化,同时还实现了诗句的押韵。李治华则不对意象做出改动,只将搭配词语“尽头”改为“高度”,易于目的语读者理解,让译文兼具可读性和可接受性,但缺失了“世界”这一概念域。

意象根植于特定的社会文化背景之中,如何将其特色和含义完全移植到译文中是关键问题。三位译者在翻译过程中受其所在文化环境的影响,会激活相关的背景知识对原文中缺失或省略的信息进行增补、转换和删除,以实现认知的对等。诗歌翻译的辖域最大限度地接近原文,译者的识解努力和认知加工趋向准确,译文既传递源语文化、丰富文化生态表征,又能减轻目的语读者的认知负荷、拓宽目的语受众范围,最终成功实现翻译的识解行为。

4.2. 视角层面

确定概念表达辖域所描述的范围和背景后,就要思考视角的选择问题。“视角”(perspective)是指人们基于自身主观能动性与认知能力观察情景时所选择的角度,涉及主客体之间的相对关系。根据不同的认知途径从不同的认知参照点去理解和描述事物,会产生不同的语言表达形式,对主客关系进行重新配置。主体译者主观能动性的视角选择可推导出译者的翻译目的。

具有隐含性的汉语是意合语言,读者无法从句法结构上推导出作者的具体意图 [11] ,词句通过蕴含的意义衔接而成。与此相反,属于形合语言的法语具有外显性,其逻辑特性决定了语篇中丰富的主从句以及语法衔接,读者可直接看出作者想表达的重点所在。因此,在翻译技巧上,视角可通过人称强调、动词变位以及虚词搭配等来进行转换和凸显。

《葬花吟》原文表达了借助落花命运表达林黛玉在生与死的复杂斗争过程中所产生的一种对自身存在焦虑不安的体验和对生命迷茫的情感,也以吟唱出全书所有女性命运的挽歌。因此全诗的视角虽是从林黛玉的角度来对花进行描写,但在全诗52句中只有5句中出现了第一人称“我”。这种主语的刻意模糊带来了泛指性,给诗文蒙上了一层朦胧美的面纱,给读者留下了想象的空间。

例句2:花开易见落难寻,阶前愁杀葬花人,独倚花锄泪暗洒,洒上空枝见血痕。

玛丽译:Il est facile de contempler les fleurs épanouies, difficile de trouver les fleurs tombées/Devant les marches, affligée par leur mort je m’envais les enterrer/Seule, la houe à la main, je verse des larmesencachette/Et les répandscomme des gouttes de sang sur leurs tiges nues.

许渊冲译:Il est difficile de les trouver, tombées/Les enterrantprès du perron, je suis désolée./La houe à la main, je pleure sans êtrevue/Les larmestournenten sang, sur l’herberépandues.

李治华译:La fleur qu’effeuille le passage/D’un printemps trop bref, n’est-ce pas/Celle, seule au pied de degrés/Qui saitces fleurs, les enterrer!/Gardant enses mains désolées/La piocheinutilisée/Elle verse en secret des pleurs/Qui, sur les tiges denuées/Vonts’ecouler, en y laissant/Tout au long, des traces de sang.

例句中,原文省去了主语,显然三位译者都揭开了这层面纱,补充了主语:玛丽和许渊冲使用了第一人称,而李治华则采用了第三人称。全诗的视角选取与这几句例句也基本一致。另外值得一提的是,玛丽译本不仅用第一人称补充缺失的主语,在全诗最后一句中还使用“moi”来进行视角的强调。

中国人在诗词表达上往往更加含蓄,诗人的不在场可以邀请读者在场,以直接参与体验景与情、感受多重暗示与思绪。因此,诗人往往“意在此,却言它”,以他物来指代自己,又或是直接省略主语。程抱一指出,“如果说在文言文中,没有人称代词很常见,那么需要强调的是,这一现象在诗中就更加明显,而在律诗中则几乎是全面的。”陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山”便被王国维称为“无我之境”的典范。但西方文学自文艺复兴以来,诗歌更加追求对个性的追求以及自我的抒发,因此人称上往往更加直白明晰,常将主体符码化为主语代词。在此处,玛丽和许渊冲采用了第一人称的视角,可以把原文所描述的主观体验和客观观察融合在一起,更加接近原文的认知参照点。第一视角的出现,使目的语读者走进诗歌所创环境之中,进入一个外部环境跟内心感情交融的世界。李治华采用第三人称视角,引导读者远观林黛玉,客观描述黛玉葬花的情感,使林黛玉哀怨形象更加动人。但将隐含主体通过符码明晰化是使汉语古诗失去本真的一个关节点 [12] 。因此,三位译者都失去了中国诗歌中的“空白美学”,关闭了原有的开放领域,消解了庞德(Ezra Pound)所说的中国诗歌突出特性——模糊性。

4.3. 突显层面

当我们观察周围环境中的某个物体时,通常会把这个物体作为知觉上突显的图形,把环境作为背景,这就是突显原则 [13] 。一个特别注意的部分就是事件中被突显的内容,在语言学中Langacker将其描述为“图形–背景”(figure/ground)原则。玛丽、许渊冲和李治华三位译者基于自己的辖域和视角,选择了不同的聚焦点和注意力方向,对句式和语义要素进行解构与重构。

例3:尔今死去侬收葬,未卜侬身何日丧?

玛丽译:Aujourd’ huiqu’ ellessontmortes, je les rassemble pour les ensevelir/Un devin a-t-il déjà prédit le jour où je serai enterrée?

许渊冲译:Maintenant que vousêtesmortes, je vousenterre/Je ne saisquand je ne serai plus que poussière.

李治华译:Ces fleurs que j’enterreaujourd’hui/Quand les suivrai-je dans leurnuit?

中国古诗追求皎然所言的“文外之旨”以及司空图所言的“象外之象”。通过眼前之物激发内心之情,聚焦于超然在物外的意境。在例3中,林黛玉借描述落花命运来哭诉自身命运的结局 [14] :前句是黛玉对当下场景的自诉,后句是黛玉对自身命运的叩问。因此,根据图形–背景的突显原则,“尔今死去”和“未卜侬身”都处于被前景化的图形之中,翻译时应该得以聚焦和突显。可以看出,玛丽和许渊冲都与原文保持了一致的突显内容。第一句采用直译的方式,利用时间状语从句来延续原文内部的聚焦点,突显“尔今死去”这一前景。但在第二句的突显处理上,二者采用了不同的句式。许译本的第二句为再现诗歌静态的工整,将疑问句该为陈述句,从而达到“未卜”这一图形的突出。而Marie则将视角寄托在“devin”一词上,从而引出一般疑问句来表示“未卜”这一前景,弥补了因语言差异造成的原作聚焦的流失。相比二者,李治华版本则打破了原文的“图形–背景”关系,调整要素从而重构了认知点。在第二句的翻译中,他把“何日丧”这个背景置换为图形,省去了“未卜”的语义。我们可以直观地感受到读者的注意力在此处发生了转移。

简而言之,译者焦点的选择导致翻译方法的多样化。针对同一事件,被前景化的内容不同,其语言表征及表达的意义均会出现明显的差异。

4.4. 详略度层面

图片

详略度(specificity)也称精度(granularity),是指对事物或者场景描述的具体程度(Langacker 1987: 156)。由于每个人与客观世界的互动体验不一样,所以描述对同一事物的详略度也会有高低之分。以下三组例子中,从左至右,详细程度、精细层次逐渐提高:

1) le biote > l’animal > le chien > Chihuahua

2) un chien > un petit chien > un petit chien blanc

3) Pierre a fait quelque chose. > Pierre a cassé quelque chose. > Pierre a cassé une assiette.

由此可见,无论是词法层面的差别,还是句法层面的转换都可对详略度做出调整。两种不同的语言之间,常存在详略读不对等的表达方式。因此,根据文本补正需要、译者辨识能力以及读者接受度等因素,译者可以对译文进行细化或简化处理,如添加注释、简化词语、语义明晰化、利用上/下位词等。因此翻译常常会出现两个方向的处理方式:忠于原文的“直译”以及贴近他国读者的“意译”或“省译”。

中国诗词的评说核心在于诗“境” [15] ,如王昌龄的三境论以及近代学者王国维的境界说等。董颖指出,实境是诗中“一个个可感意象的总和”。因此,中国古诗对场景勾画的详略程度通常就是由感情外化的意象所搭建。《葬花吟》全诗的主要意象为“花”,另外还包括35个次要意象:红、香、游丝、春榭、落絮、绣帘、闺中女儿、春暮、花锄、柳丝、榆荚、桃李、香巢、燕子、风刀、霜剑、阶前、空枝、杜鹃、黄昏、重门、青灯、壁、冷雨、窗、被、鸟、天、香丘、锦囊、净土、污淖、渠沟、春以及红颜。

针对这些意象,三位译者都采用了直译、意译或省译的方法,但使用频率有所不同(如图2)1。

Figure 2. Comparison of imagery translation in three French versions (Author’s own)

图2. 三个法译本中意象翻译对比(作者自制)

5. 总结

认知翻译学认为,翻译是一种译者与原文的认知互动,因此每一位译者的认知不同,所采用的翻译策略也不相同。本论文通过运用“认知识解”的四个维度,即辖域、视角、突显和详略度,对《红楼梦》的3个法语版本的《葬花吟》进行了分析。通过对比分析,我们发现,三位译者翻译策略的侧重点有所不同。

玛丽在翻译过程中更加偏向于采用直译的方法,尽量保留意象的概念域、语句的聚焦对象以及原文的详略度。在文化语义透明度较高的情况下,直译是一种较为理想的翻译手段。许渊冲在辖域范围以及突显内容上虽然贴近原文,但他在追求译文“音美”和“形美”时,舍弃部分意象,一定程度上降低了与原文的匹配度。做到“形神兼顾”对于译者的双语功底及文化素养都是极大的考验。而李治华更多采用意译的翻译方法,对辖域的认知概念进行转换,打破原文的图形–背景关系,在视角的选择上也更贴近目的语读者,在不改变原文核心内涵的同时,消除目的语读者的理解障碍。

这种差异很大程度与他们翻译目的相关。在他们各自所秉承的价值体系中,他们有着各不相同的翻译目标和文学诉求。玛丽的法译本属于“中华之美”丛书系列,是中华优秀传统文化传承发展工程支持项目。因此她的翻译更追求保留中国文化特色,往往采用直译,为国外读者保留了东方大国的神秘感。许渊冲翻译《葬花吟》只是为了翻译本身,不具有功利性的目的,因此他更追求翻译中“意美”、“音美”和“形美”的协调,保证诗歌的文学审美价值。而李治华是法籍华裔的翻译家,十分热爱中国文化,其翻译目的在于让更多法国读者更易理解中国传统文化典籍。加之其法籍身份,他的《葬花吟》更站在读者视角,因此他的译文大多符合法式表达习惯,或是法式俗语结构。

基于体验哲学的认知语言学是当今语言学界的主流,而识解理论是认知语言学重要的组成部分。翻译作为一种语言的认知活动能体现译者不同的认知识解方式,所以认知识解理论可以描述和解释译者的主观性差异,也可以解释不同译文产生的原因。在理解和翻译原文的过程中,译者的认知处于这种跨文化交际活动的核心地位。由于生活经验、知识和文化的不同,面对同一文本,译者可能有不同的理解方式。这些都导致了他们在翻译同一文本时对范围、角度、突出性和特殊性的不同选择。这意味着在翻译这首诗的过程中,当用目标语言来表达原文时,所有译者都会自觉或不自觉地受到认知建构的四个维度的制约。

运用认知识解理论不仅有助于对典籍内涵的理解,也有助于译者选择适当方法提升译文质量。恰当的翻译可以完美再现中国优秀的文学文化、提升中华文明在世界文化中的地位。

NOTES

1注:李治华版本中有两处疑似错译,暂未计入数据。

1) “落絮”译作“peuplier”(杨树)。

2) “花锄”译作“piochette”(小布袋)。