1. 引言

视觉修辞是一种通过对图像有意识的处理使得传播效率最大化的手段,与传统文学修辞分析框架不同,该手段在动态图像中往往以语法、话语和文化三个维度进行主旨的分析。动画作品作为极度依赖视听语言阐述主旨的表现形式,将其置入视觉修辞的范畴进行分析具有重要意义。

大友克洋出生于日本战后大萧条时期,并见证了日本以极快的速度重建并发展的“黄金十年”,以及泡沫经济破裂等关键事件。该类历史事件提供了独特的时代语境,极大地影响了他的创作方向。其作品《阿基拉》《蒸汽男孩》《迷宫物语——工事终止命令》《机器人嘉年华》等作品常以废墟、末世为背景架构而极具个人与时代特色,宫崎骏曾以“站在东京废墟之上的异能少年”形容大友克洋,强烈的个人风格可见一斑。他在动画中进行丰富的视觉修辞实践,流露出对日本战后重塑的思考,其中色彩、构图、隐喻等视觉修辞手法为作品起到了关键的定性作用。

2. 视觉修辞在动画中的分析框架

在二十世纪六十年代,传统修辞学开始了“图像转向”运动,并在二十世纪末期达到了黄金时期。该运动旨在将修辞学的研究范畴扩大到非语言的模态结构当中,并以媒体事件、空间事件、时间事件作为主要研究对象,而动态图像则成为媒体事件中重要的研究文本。动画作为动态图像中重要的组成部分,不同于真人实拍的电影,因自由的创作方式和独特的表现风格突破了技术的桎梏,使得画面具有实拍电影无可比拟的视觉冲击力,更加便捷地将修辞融入画面的每一帧当中,使得主旨的表达更加隐晦和耐人寻味。

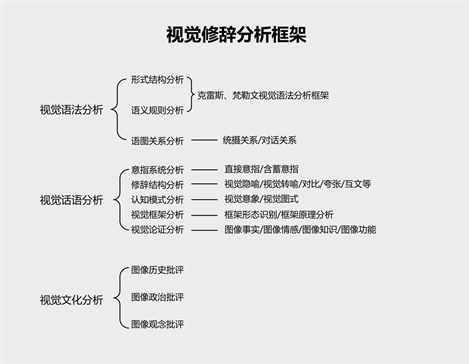

对于视觉修辞的研究方法,学术界已然有了一套相对成熟的研究框架,即视觉修辞分析模型,刘涛在《视觉修辞学》一书中对该模型有了详细论述。刘涛提出,对于媒体事件,可从视觉语法分析、视觉话语分析和视觉文化分析三个维度进行研究(见图1)。在动画作品中,构图、色彩、镜头语言、音乐、音效、特效等,该类表现方面可纳入视觉语法分析中的形式结构分析、语义规则分析和语图关系分析。譬喻(在动画中表现为隐喻蒙太奇)、对比(在动画中表现为对比蒙太奇)、重复(在动画中表现为重复蒙太奇)、互文、夸张等可纳入视觉话语分析中的修辞结构分析和意指系统分析等方面。对于该作品中所表达的政治立场、意识形态、观念等均可纳入视觉文化分析中的图像观念批评中。而对于动画来说,最为重要的则是以构图、色彩、镜头语言为主的形式结构、语义规则分析,隐喻、夸张、对比等修辞格为主的修辞结构分析以及图像观念为主的图像历史与观念批评。

Figure 1. Visual rhetoric analysis framework

图1. 视觉修辞分析框架①

大友克洋以科幻动画为主要创作方向,作为特殊类型之一,科幻动画中的视觉修辞更发挥着举足轻重的作用。科幻类型动画往往采用“双线并进”的叙事策略,明线以人与科技的矛盾推进情节发展作为主要动因,暗线则在探讨社会伦理问题与普世意义。该类动画所特有的“双线并进”结构贴合了视觉修辞中最为重要的隐喻修辞格。同时,由于动画脱离了拍摄技术的局限,画面内容被抽象为了线条和色块的自由组合,导演附加给视觉符号隐藏的象征意义则需要通过适当的视觉修辞高效表达。

在大友克洋的作品中,无论是单元剧中的短片还是指导的独立动画电影,视觉语法、视觉话语和视觉文化三个分析维度均有显著体现。

3. 大友克洋作品之视觉语法分析

(一) 形式结构与语义规则分析

在该维度研究中,刘涛在《视觉修辞学》一书中将克雷斯、梵勒文的视觉语法分析框架纳入了视觉语法分析当中,刘涛认为该分析框架已经可以囊括形式结构和语义规则的大部分形式。在克雷斯、梵勒文视觉语法分析框架中,表征意义、互动意义和构图意义则是重要的三个元功能。而在以动画作为视觉文本的研究中,这三个元功能则对应着人物演出、画面构图、镜头调度、景别选择等细分层面。

表征意义主要反映的是图像文本中的元素结构和叙事关系,可通过叙述结构和概念结构来表示。叙述结构呈现的是“进行中的行动或时间、变化过程、过渡性空间布局”,而概念结构则是“一般意义上的参与者信息,或者分类、结构或意义维度上稳定永恒的本质信息” [1] ,一般以是否存在矢量区分二者。动画作品“赛璐珞片”的创作方式,背景的“永恒与稳定”和人物的“运动与变化”特征,让二者具有了天然的概念结构和叙事结构属性,往往利用背景的概念结构建立世界观和发生场域,用叙事结构铺陈人物关系与情节。在大友克洋的作品中,叙述结构和概念结构的相辅相成,不断构建出奇幻的世界。

作为单元剧之一的短片故事《迷宫物语——工事中止命令》,由于时长受限,无法长篇叙事,为做到在有限的时间内将世界观交代完整,大友克洋将一个庞大的机械城负责事件的发生场域,以承载整个故事的世界观,由于其相对恒定不变的时空位置,可被视为概念结构。而作为企图终止工事任务的主角山冈和阻碍终止任务的机器人项目总监,在机械城的背景下进行“演出”,在画面中的运动创造出一个又一个矢量,则成为该段视觉文本的叙述结构。

由于大友克洋酷爱营造视觉奇观以叙事,该类表征意义在多部作品中均有体现。如《阿基拉》中,导演将科技文明高度发展的东京作为背景的概念结构,而将暴力的飞车党作为叙事结构。与高度文明城市概念结构匹配的应当是和谐的叙事结构,然而这些飞车党却成为罗兰·巴特视为“刺点” [2] 的叙事结构。刺点的存在则会极快地推动叙事节奏,使得某一幕或者整部作品充满个人独特风格,引起受众的探索欲求。导演直接借被视为“刺点”的叙事结构——飞车党之视角,极快地、隐蔽地概括了当前“新东京”的城市格局,侧面描写了当下日本社会环境充斥暴力、不安定因素的现状。

根据克雷斯、梵勒文的视觉语法分析框架纳,互动意义包含了接触、社会距离、态度和情感,对应动画作品中景别选择、镜头推拉摇移和色彩等方面,创作者的场景调度则成为能否与观众产生高效互动,传达作品内涵的重要一环。

互动意义中的接触包含了索取和提供两种功能。所谓接触,即画面的被摄对象直接或者非直接观看镜头,前者具有索取功能,后者具有提供功能。当被摄对象直接看向镜头时,对象希望在拍摄者处索取到某种情感或某种理性关注,而当被摄对象视线与拍摄角度存在一定视差时,则可被认为是在提供某种信息。在动画作品中,索取和提供就像交织的线,但往往索取功能的成功利用更加容易勾起观众的情感共鸣。例如大友克洋编剧作品《大都会》中的最后一幕,人造人女主蒂玛即将坠落高楼,此时蒂玛直接看向镜头,并发出了“我是谁”的疑问,提问者是人造人蒂玛,提问对象是与被摄对象直接眼神接触的拍摄方与观众,提问内容是“我是谁”,她向拍摄者和观众提出了“我是谁”问题答案的索取,人工智能的意识觉醒用索取的方式向观众做出猛烈的一击,观众、拍摄方和女主的三者有机统一共同构建了这一幕的经典桥段(见图2)。

Figure 2. The request interaction between the female lead Timo and the audience in METROPOLIS

图2. 《大都会》中女主蒂玛向观众的“索取”互动②

同时,景别变化所体现的社会距离也在该幕中得以阐述。克雷斯、梵勒文认为近景、中景、远景的选择对应社会关系中的亲密、社会、疏远。蒂玛坠落后,镜头直摄男主角建一,建一直接看向镜头,在同样发挥“索取”功能的同时,镜头从对建一的大特写到向后拉远形成中景再到远景,模拟蒂玛坠落的视角,也使得观众与建一的社会距离从亲密到社会再到疏远,也在该幕中暗喻着人与机械关系从最初的协作关系到利用关系再到统摄关系的疏远变化。

作品中的态度通常以拍摄视角表达。在视觉语法分析框架中,垂直的视角体现权力关系,仰视反映着再现主体的权力,俯视体现观看主体的权力。在作品《回忆三部曲——大炮之街》中,大友克洋多以仰视镜头的大远景为观众呈现大炮街的布局:从内到外整个街道都处于战时戒备状态,鳞次栉比的大楼上布满瞄准远处的巨炮,不断呈现压迫气势,统治者巨大画像成为民众的精神寄托,在巨大机械的统治之下,一切与生活相关的元素都充斥着战争与暴力。而在进行具体人物刻画时,则较多使用平视或俯视,象征被统治的阶级意味。导演将象征权力的视角让渡给了观众,让观众体味到居高临下的统治感。从民众阶级到统治阶级,导演用视角使得整个叙事更加丰满。

动画中对于情感的表达极度依赖色彩与光影的配合,不同色彩与光照所表征的内涵,以及对观众视觉、情感冲击力迥异,因此,导演能否巧妙地运用好色彩和光影来凸显风格特色和表达个人情感,也被视为能否被成功凸显的重要标识之一。为了搭配与主旨相匹配的画面色彩,导演在该部作品中通篇选择了暗色调的红黑配色,配合昏暗幽闭的灯光环境,在视觉文化中,暗红色与黑色的同屏出现往往代表着死亡与悲伤、神秘与未知、血腥与暴力、权力与力量等,极度贴合该作品中的战争意味,充分发挥了光影与色彩对主角外形和内心的表达作用。导演用一种极端的表现方式,建构了一个对战争近乎于狂热的国度,以暗讽日本帝国主义的法西斯行径。

动画中的构图意义,实则在互动意义中的态度维度中就已经有所涉及,克雷斯和梵勒文提出了“信息值”概念。画面分为左–右、上–下和中间–边缘三个部分,这三个部分对应三种不同的信息值,即已知–未知、理想–现实和主要–次要。同样以作品《大炮之街》为例,大友克洋充分利用了上–下关

Figure 3. The “up-down” representation of information values in the Composition Meaning of Cannon Fodder

图3. 《大炮之街》构图意义中信息值的“上–下”体现③

系,在开头与结尾男主向领导者敬礼的一幕中,除了存在态度维度上的权力统治与被统治关系,还蕴含着理想–现实的关系(见图3)。在构图中处于相对偏上位置的是领导人画像,而处于下方的是主角小男孩,同时小男孩通篇表达着想要成为领导人一样优秀炮击手的夙愿,贴合了构图语境。同样的表达还存在于上述的场景表现中,处于构图上方的巨炮代表着帝国合理化战争后意志的具象体现,而处于下方的则是被帝国洗脑后的民众,是没有被统治者修饰的现实。通过研究发现,处于互动意义中的态度维度与构图意义中的信息值维度具有强相关性,垂直视角中的俯仰、前视斜视分别对应理想与现实、已知与未知,二者可以同时分析研究。

(二) 语图关系分析

语图关系一般分为语图统摄关系和语图对话关系。语图统摄关系往往出现在以文字为主导的应用环境当中,该关系较为频繁地出现在广告、书籍当中,此时的图像是被文字“统摄”的,图像的存在并不影响文字的“霸权”地位。而在动态图像,尤其是动画作品中,语图关系中的对话关系占据主导地位。其中“语”可以是某片段中出现的对白或画面中提供信息的文字等,“图”则是与该片段同时间维度出现的非文字画面。在大友克洋执导的《机器人嘉年华》的开篇与结尾片段中,该关系就以对话的形式出现。

《机器人嘉年华》是由大友克洋、森本晃司、大森英敏等日本导演共同执导的科幻单元剧集。在大友克洋执导的《机器人嘉年华》的开篇中,一则破烂不堪的海报在石头上乱晃,沙尘暴卷走后被主角捡到,得知即将举办机器人嘉年华的活动。该海报上的“Coming Soon”与“Robot Carnival”则成为语图关系中的“语”,残破海报、周遭荒芜环境和海报上明亮、可爱的图像所形成的对比则是语图关系中的“图”。在该幕中,语和图的关系并没有统摄与被统摄的关系,而是在一种平等对话的层面,文字负责提供具象信息与轻松情绪,环境负责提供抽象世界观和压抑氛围,二者的反差共同营造了一种末世后的氛围。同样的,在接下来的一幕中,带有“Robot Carnival”(机器人嘉年华)字样的钢铁机器出现在画面的正中央,“Robot Carnival”在朝阳的映衬下与周围的混乱、爆炸的场景再次形成了语图对话的协作关系。Carnival意为嘉年华,在其原本的含义中应是具有狂欢性质的宴会,和谐、欢快应该是嘉年华的主题词。带有嘉年华字样的巨大机器却向周围发射着烟花状的炸弹,开展着无意识的杀戮活动,消解了嘉年华的原本含义,而开篇正是这种特殊的语图关系,奠定了整部单元剧集人机矛盾冲突关系的情感基调。

在《机器人嘉年华》的结尾,延续了开篇钢铁巨兽的故事。这部巨大的钢铁机器,依旧在朝着远处慢慢行进,而与开篇不同的是,朝阳变成了落日余晖,“Robot Carnival”这两个单词在落日的阴影下显得愈发颓废(见图4)。此时的语图关系又再次朝向对话协作的叙事关系。“夕阳”在一般语境中有落幕、结束的意义,落日中的嘉年华,一方面交代剧中的故事结束,另一方面则隐喻着日本泡沫经济的破裂。当以经济飞速发展,工业水平急速提高为特征的“嘉年华”结束后,留给日本的只有梦想破碎的泡影,影片最后这架巨大的钢铁机器支离破碎,也印证了这一点。

Figure 4. The dialogue relationship between sunset and text in ROBOT CARNIVAL

图4. 《机器人嘉年华》中落日与文字的语图对话关系④

本文虽只分析了《机器人嘉年华》中大友克洋指导的开篇与结尾片段,但在该单元剧的其他短片中,都毫无保留的将人机关系、社会伦理、文化现状杂糅和贯彻在这部狂想曲之中,借着机器人的视角,我们看到了大友克洋和其他动画大师对于语图关系的风格化表达,让观众不得不在享受机器带来便捷的同时思考其所带来的苦难。

4. 大友克洋作品之视觉话语分析

在视觉话语分析中,修辞结构分析是主要的研究方向。在以动态图像为主要视觉文本的研究中,修辞格以隐喻、重复、夸张等为主要手段,并在剪辑中以隐喻蒙太奇为主要体现方式。

在修辞结构的理论研究中,隐喻和转喻是两个基础修辞格,相对应的视觉隐喻和视觉转喻便是视觉修辞中主要突破方向。与语言修辞不同,隐喻和转喻在非语言的动态图像中,喻体变得显而易见,画面中的人物、道具、场景都可充当喻体,但本体、比喻词变得更加不易觉察,所传递的意蕴也更加隐晦。探寻喻体背后的本体,则是研究譬喻问题的主要场域。

作为日本灾难启示录的代表作,大友克洋的《阿基拉》中大量的视觉隐喻与转喻不断在剧情的铺成中以隐喻蒙太奇的方式流溢出来。

Figure 5. The metaphor between the little boy and the throne in stage photo of AKIRA

图5. 《阿基拉》剧照中小男孩与王座隐喻⑤

视觉隐喻分为构成性视觉隐喻和概念性视觉隐喻,当本体和喻体同时在场时则是构成性视觉隐喻,例如反之则是概念性视觉隐喻。影片《阿基拉》中多以概念性视觉隐喻为主要修辞手法,例如以小男孩为具象体现的“阿基拉”身穿与年龄不符的华丽军装和权杖隐喻日本天皇在帝国主义中的权威地位,同时已在核爆中摧毁的城市模式转喻为小男孩所坐的残破王座。超能力孩童与政府军队的关系隐喻日本政府对未知能量的依赖,并且将该能量以毁灭东京的“核爆”的形式呈现(见图5)。“能量”作为喻体,而本体则是为击垮日本的“原子弹”,并以“小男孩”作为比喻词贯穿了整部影片,隐喻日本对核能的渴望与失控。铁雄变成怪物后与影片中展现出来的日本高度自动化文明紧密地纠缠在一起,共同隐喻着表面上外交有力、经济繁荣、文化兴盛,但实际上却分崩离析,脱离控制的国家状态。

视觉转喻从隐喻的压制下剥离出来,以部分代表整体的“连接性”为主要特征,与隐喻的“相似性”区分开来。视觉转喻中,大部分的概念必须在借助其他概念的基础上才能被部分理解。莱考夫和约翰逊认为,部分的选择依赖于人们把握世界的经验基础,物理实体的经验为转喻提供了基础,视觉补偿是一种基本的图像加工方式,但是如何补偿、补偿多少与经验意义上的视觉图式有关系,那么新的视觉图式,总与过去曾知觉到的各种形状的记忆痕迹相联系 [3] 。同样在影片中,转喻修辞格的成功运作依赖于民众的历史记忆,例如现实中日本联合赤军组织转喻为剧中的抵抗运动成员,日本新宗教崇拜下产生的千禧年运动转喻为宫子夫人与一行人。皮纳尔提出的“新人类”群体 [4] 概念则转喻为被交付无法掌控能力的铁雄。“新人类”指出生于二十世纪七十年代后的日本新生代青少年,已经脱离战败后的阴霾环境,享受着经济空前发展带来的繁荣的群体,该类群体在面对交付于他们的直接经济成果和国际地位显得无能为力。上述群体的特征从多维抽象概念变成了扁平具象的象征符号,使得人物丰满,剧情升华。群体中的“部分”代表某个群体的“整体”,庞大的群体或抽象的概念被高度凝练并通过简化的方式集合在一个或几个具象的视觉元素中,便能激活人们的经验图式,实现了虚拟事物到现实事物的想象与关联,如日本赤军和“新人类”群体等。同时,这样的具象视觉元素具有极强的规约性,规约性强调喻体与本体直接文化意义上的象征关联基础,由于《阿基拉》所处时代正是日本新生代作为中坚力量的时代,其坐享其成的社会状态却是有目共睹的,日本经济的阶段性增长与该类“新人类”并不紧密的关系,在剧中铁雄与无法掌控突然获得的能力关系如出一辙。

隐喻是大友克洋的惯用手法,也是作品耐人寻味的关键因素,而正是日本独特的历史经验与社会格局才使得隐喻具有极佳的生长环境,让隐喻背后的本体有迹可循。导演用魔幻乃至荒诞的呈现方式充当“比喻词”,让我们在欣赏作为“喻体”的视觉奇观,同时,也在体味着苦涩、压抑甚至绝望的“本体”的时代困境。

5. 大友克洋作品之视觉文化分析

视觉文化分析以图像历史与观念批评为主要研究维度,日本作为唯一经历过核爆炸的国家,其相关作品具有厚重的历史批评分析价值。大友克洋的作品中,每一处细节在日本近现代发展中都有例可援。

从关键的历史事件来看,大友克洋作品中浓厚的“蒸汽朋克”风格则要追溯到十九世纪60年代。日本全盘西化,明治维新将工业革命的重要成果引进日本,打下了坚实的基础,成为几代人集体记忆的重要组成部分 [5] ,以精密机器和蒸汽动力表征的工业革命为大友克洋作品定下了独特的情感基调。大友克洋一方面热爱与致敬工业机械,一方面又对机械产生的庞大力量所不安,渴望未来又看见了未来中不安定的因素,这一“矛盾情节”的存在,让大友克洋选择站在他所创造的平行世界 [6] 振臂高呼,才造就了《蒸汽男孩》《大都会》等典型案例。

除了机械,在大友克洋的创作过程中,还有一个至关重要的元素经久不衰——核爆。在他的作品中曾三次“炸毁”东京。作为唯一受过核爆的国家,日本被原子弹以一种前所未有的能量摧毁了城市,也同时摧毁了日本狂热的民族主义,该元素的直接表现和象征再现成为大友克洋作品的据点,也正是《大都会》《阿基拉》《短暂和平》等作品中频繁展现爆炸与毁灭的灵感来源。

同时,庞大的帝国沦为战败国,狂热的民族主义胜利到失败,经济飞速发展到泡沫经济的破裂,跌落神坛的“割裂感”催生了作品中的权力、污染、腐败和社会异化,大友克洋也正是在这段时期成长并感受的,所以在他的作品中,可以清楚地得到日本民众心中难以放下的割裂感。

战败后,美国为继续扶持一个亲美政府作为远东据点,日本成为美国的重点帮扶对象。资本介入使得日本在核爆的废墟上迅速建立起新的都市,在影片《阿基拉》中即被比喻为“新东京”。然而新世界的诞生并不意味着对旧有秩序的推倒重来,而是在原来废墟的基石上再次建立,标志着“解决问题的方式就是逃避问题”的意志。日本虽然以极快的速度在战后重建并在数个方面超越同时期的大多数国家,股市飞涨、楼市攀升、奢靡之风盛行,但在大友克洋的笔下,光鲜亮丽的大都市背后充斥着暴力、反政府、阶级权力斗争的反乌托邦情景,原始的难以调和的矛盾并没有因为新东京的建立而解决。短短十年,泡沫经济破灭,各类社会问题加剧,作品《老人Z》是日本人口老龄化和家庭亲缘疏远化的缩影,《蒸汽男孩》是环境破坏与人机不协调关系思考的真实写照,《最臭兵器》是国家追求暴力武器最终自取灭亡的荒诞嘲讽,这样的社会现实使得大友克洋和一众同时代的动画作品带有浓厚的后现代意味。

大友克洋的作品往往都带有着压抑、堕落甚至是绝望的情愫,虽然与鼓吹“合家欢”结局的大众心理背道而驰,但却更能引起共鸣 [7] 。诚如宫崎骏所说,大友克洋就是站在东京废墟之上的异能少年,他用末世的到来批判甚至摧毁着人们停留在过去的幻想,每一个镜头都展露最为真实的历史,预言着即将到来的未来,而他的内心永远像少年般站立在废墟上,期盼拯救这个日益破败的社会。

6. 结语

日本动画导演“三巨头”之一的大友克洋,他的作品无一不在表达着自己对日本过去、现在和未来的批评与思考,用机器与人的矛盾关系叙事,以丰富的视觉修辞呈现视觉奇观和深刻内涵。大友克洋在动画中永远贯彻以爱与人性关怀的永恒主题,同时这也是无论在作品中还是现实中,日本民众、社会、国家面临困境得以破局的关键。

注释

①图1来源:作者自绘

②图2来源:《大都会》影片截图,https://v.qq.com/x/cover/vf3d4isl9edh7qa/y0015ch0ett.html?ptag=iqiyi

③图3来源:《大炮之街》影片截图,https://www.bilibili.com/video/BV1c44y1T77r/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=8ce3f40c2410d17af23d4908b3bd3a67

④图4来源:《机器人嘉年华》影片截图,https://www.bilibili.com/video/BV1dW411V7oC/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click

⑤图5来源:网页引用:https://m.sohu.com/a/68241735_398637/