1. 课程建设背景

1.1. 新文科背景下的实践课建设要求

目前,经济管理学院本科生的教学培养中实践类课程比重普遍较低,且主要以理论课程附带少量上机实验形式为主 [1] 。而以科研基本素养培养为目标,以学科专业大赛实践训练为抓手的应用性、综合性实践课程设计较为薄弱。同时,当前的方法应用型上机实验设计大多停留在模仿与操作层面,实践内容缺乏挑战性、启发性与创新性,极大阻碍了学生实践和创新能力的提高。此外,在“新文科”建设背景下,突破经济管理学院传统文科思维模式,以赛促学、以赛促教,通过跨学科交叉融合推动课程设计从理论知识导向转向实践需求导向,体现高阶性、创新性、挑战度的“两性一度”标准,也对实践类课程教学设计提出了新要求 [2] 。

1.2. 能源经济专业人才培养的内在导向

与能源相关的低碳经济发展、能源安全保障、能源系统转型、气候变化应对等已成为影响我国可持续发展的关键问题 [3] 。为此,教育部在2010年特设了“能源经济”本科专业,旨在培养能够解决现实能源经济问题的综合性人才。而能源相关问题突出的学科交叉性、系统性、复杂性特征意味着解决这些问题的人才应具备三大素质:一是具备多学科交叉“知识”;二是具备将理论方法与相关问题关联,具备解决能源问题的“能力”;三是具备独立发现现实能源问题、独立优选理论与方法、独立寻找资料数据进行分析、进而解决现实能源问题的“实操” [4] 。如何通过课程设计与教学实践改革培养具备上述三方面素质的复合型人才是摆在能源经济这一新设专业的首要问题。

作为一所以工为主、石油石化特色鲜明、多学科协调发展的能源特色类行业院校,中国石油大学(北京)发挥能源特色优势,于2020年开设了能源经济专业本科生实践类创新设计课程“学科专业大赛”,为学生参加能源经济领域学术大赛进行针对性培养训练。课程旨在指导学生运用所学专业知识对能源经济领域的挑战性、前沿性热点问题开展研究,实现学以致用,提升科学研究能力。

1.3. “三位一体”教学方案设计是必然趋势

能源经济专业“学科专业大赛”课程效果的最终检验标准是能否培养学生发现、分析并解决真实能源经济问题的能力。需要构建“教学–实践–竞赛”三位一体的教学方案,将传统分散的交叉学科知识融入一门课程教学 [5] ,将传统弱约束、低效果的课外认知实践改为强约束、效果导向型的课内研究实践,将传统命题考卷的考核方式改为复杂、真实研究问题的“大考场”。但“学科专业大赛”当前仍以教师的单向讲授和指导为主,亟需从挑战性的实践内容设计和启发式、开放性的教学模式改革入手,建设以学科大赛为导向的项目研究实践挑战性课程。在课程的建设中,将学科专业大赛题目进行课程化、项目化 [6] ,既可以借助大赛平台提高参赛作品质量、培养拔尖创新人才,又能够激发学生的学习兴趣,培养学生解决复杂工程问题的能力,实现以赛促学、以赛促教。

2. 教学实施方案

2.1. 教学目的

在文科类本科教学中,往往偏重理论方法的传授,而理论方法与实践问题相结合方面存在不足,这就好比仅仅掌握了救火理论与知识,但是却一直未真正参与救火事件一样。为此,本课程教学实施方案重点从两个方面推动学生将理论方法与现实问题相结合,一是改革教学内容体系,通过“了解需求”或“相关案例”来将理论方法与现实问题关联,掌握理论方法的应用情景,培养和提升学生对现实问题的解决“能力”;二是通过改革实践内容体系,通过主动发现实际问题、解决实际问题来培养和增强学生对现实问题解决的“实操”;三是通过能源经济学术创意大赛,检验教学成果。三方面各有侧重,前者类似于通过“日常救火演习”来培养救火能力,尽管演习可以模拟或逼近现实问题,但是毕竟不完全等同于现实问题,后两者类似于通过“真实救火事件”来让学生参与其中,主动发现能源经济问题、选择相关的理论与方法工具、搜集相关的资料与数据、开展独立的综合分析、给出问题解决方案等。具体而言:

在教学方面,结合优秀参赛作品或科研成果案例,从科研选题,文献搜索、阅读与管理,科技报告/论文的规范写作,研究方法框架构建,数据收集处理,结果分析到学术PPT的制作及汇报进行科学指导,全面培养和提升学生的学术基本素养和科研规范;

在实践方面,督促学生根据所选题目进行科研项目的概要设计和详细设计,明确将要参赛的项目方向与拟采用的技术路线,并进一步给出具体的设计方案与实现方式,自主完成项目的开发、测试以及持续改进,以项目驱动的方式培养学生的实践能力和创新能力;

在竞赛方面,落实课程效果,鼓励学生参与全国大学生能源经济学术创意大赛、挑战杯等学术专业大赛,在竞赛中充分发挥自己所学,为校争光,同时全面提升学生的专业能力和综合能力。

2.2. 教学内容

为实现“学科专业大赛”实践挑战性课程的建设与优化,教学过程中进行了案例式、启发式、开放式讲授模式设计,差异性指导模式探索,以及螺旋递进式实践体系构建。

1) 案例式、启发式、开放式讲授模式设计

在教学方法上,区别于传统课堂,本课程采用案例式、全开放式、启发式讲授模式 [7] ,围绕优秀的往届参赛作品或科研项目成果,以案例介绍与师生点评方式为主开展教学。在教学过程中,实现选题开放、指导方式开放、实践时间开放、实践场地开放,通过完全的启发式、开放式教学,赋予学生最大的自主性以激发其最大的创新性。

在教学内容上,分为五个部分:

① 揭开面纱(了解大赛,明确目标)。讲述能源经济领域主要学科专业大赛的竞赛背景、选题方向、竞赛流程、竞赛规范等,使学生深入了解和构建竞赛框图。通过竞赛的挑战性题目设置,过程培训和结果导向激励,调动学生的积极性。

② 授之以渔(培养基本的科研素养与规范)。从科研选题方法,文献搜索、阅读与管理,科技报告或科技论文的规范写作,研究方法框架构建,数据收集处理,结果分析到学术PPT的制作及汇报各环节,进行学术基本素养和科研规范的系统培训。

③ 厚积薄发(培养竞赛核心知识技能)。结合优秀案例,讲授主要的管理分析、预测、仿真、优化、评价等各类方法工具,为学生参加学术专业大赛提供扎实的方法工具,指导学生运用所学专业知识对能源经济领域的热点、前沿、挑战性问题开展研究,实现学以致用。

④ 见贤思齐(讨论学习优秀获奖作品)。通过分析往届获奖作品,讨论作品的优点及改进方向,让学生在思考与点评中不断完善自己的作品,激发学生对能源经济前沿话题的敏感度,站在巨人的肩膀上为竞赛做好准备。

⑤ 赛前演练(写作技巧及答辩能力培训)。在项目接近尾声时,系统训练学生的报告写作与答辩能力,请各组同学以集中答辩的方式对参赛作品进行汇报,为决赛答辩做准备,提高学生的写作能力和表达能力。

2) 差异性指导模式探索

学生选定项目方向之后,由于各队选题方向存在差异性,且成员的专业水平、选题方向也大不相同,集体授课的内容仅能解决部分问题,还需要针对各项目团队进行差异性指导。指导具体从三个方面展开:① 课上分组讨论。课上对各队项目的系统架构和技术路线进行规划和建议;② 课下技术讨论。督促学生进行相关资料查阅与相关技术学习,着手项目实施,在此期间,师生随时进行技术讨论;③ 赛前专家点评。邀请专家参与项目答辩,并就技术路线和项目呈现情况进行点评与指导;各队根据答辩情况进一步细化分工,整理专家提出的建议和意见,逐步完善项目。

3) 螺旋递进式实践体系构建

鼓励学生将“参加学术大赛–创新创业实践–发表高水平文章–毕业设计”的各项工作串联起来,选择入手较为简单但可长期、深入研究的话题开展学术项目实践,培养学生的科研兴趣,逐步提高学生的科研能力。这种螺旋递进式的实践体系可以帮助学生聚焦问题,不断深挖,避免“东一榔头,西一棒槌”蜻蜓点水式的研究实践,实现本科生发表高水平研究文章,产出高质量研究成果的培养目标。此外,由于聚焦在一个研究话题下完成螺旋递进式的科研实践,可以培养学生从多角度思考问题,应用多学科工具解决问题的能力,提高学生的创新性和思维的发散性 [8] 。

2.3. 教学手段

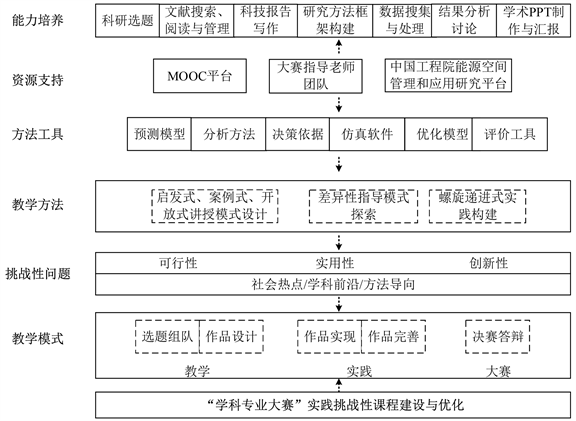

如图1所示,本课程采用挑战性问题驱动、自学与教学相结合、以中国工程院能源空间管理和应用研究平台为依托的启发式、开放式、案例式教学手段:

1) 课程以挑战性问题驱动,以选题的实用性、创新性、可行性为切入点,培养学生从实际出发解决问题的综合实践能力。挑战性问题的设计主要参考时政热点话题、学术前沿问题、模型方法的应用型问题,将其作为研究点并进行深入调研,最终设计出新颖且实用的项目,项目最终应用于实际生活之中并解决社会问题。

Figure 1. Research framework for construction and optimization of the practical challenging courses on “professional discipline competition”

图1. “学科专业大赛”实践挑战性课程建设与优化思路

2) 针对竞赛核心知识技能的讲授部分,课程采用自学与教学相结合的授课模式,利用MOOC等教育平台丰富的教学资源,指导学生通过自学掌握基本的管理分析、预测、仿真、优化、评价等各类方法工具原理及步骤 [9] ;通过线下授课,结合优秀参赛作品/科研项目成果,以案例分析的形式,展示各类方法工具的实践应用 [10] 。通过优秀案例的分析研讨,促使授课教师更好地融入到学生的学习全过程中,同时也激发学生的学习积极性和研究兴趣,使师生能够双向互动,共同讨论和分析设立的研讨话题,同时引导学生从理论走向实践,提高自主思考的能力 [11] 。

3) 课程以中国工程院能源空间管理和应用研究平台为依托,构建学生参赛作品的呈现、共享、点评与优化机制,实现往届优秀参赛作品集展示、参赛小组间数据共享、师生点评/生生点评互动,为学生开展研究项目挑战性实践提供平台支撑。

2.4. 教学考核

鼓励学生组队参加挑战杯、全国能源经济学术创意大赛、创青春中国青年碳中和大赛等学术赛事,同时设立文章认可机制,建立与新型课内研究实践相匹配的新型课外实践模式。通过上述两方面举措,实现发现真实能源问题后,通过课内研究实践进行系统化的问题分析与问题解决,形成规范的研究成果,并依托成果参加学术大赛或投向学术期刊,通过大赛竞争和专家点评以及学术期刊的反馈来检验分析过程,如果取得效果(如获奖或发表文章),则认定通过学分,反过来支撑课程。由于真实能源问题是一个复杂的系统性问题,涉及多学科交叉知识,这决定了现实能源问题的解决会涉及多种需求,需要多种理论、多种方法工具。因此,本课程在解决真实能源问题的过程中,促使学生实现多种理论/多种方法工具/多种需求情景内部以及之间的横向和纵向上的立体联动,进一步加深对所学各类理论方法类课程教学内容的认识并提高实践应用能力。

3. 课程建设成效

在“学科专业大赛”教学的前、中、后,利用雨课堂、超星平台等线上平台统计功能,对学生的课程学习行为数据进行监测,并通过发放调查问卷和分析学业成绩的方式,分别从学生主动学习的积极性、对教学内容的满意度和对知识的掌握程度三个方面量化检验课程成效:1) 引入“三位一体”的挑战性学习教学模式后,每次课前通过在线教学平台分享与课程内容关联的高水平文献、能源经济前沿时政话题,提出思考问题,学生登录平台下载资料和观看回放的次数大幅提升,学习积极性显著提高;2) 通过课程开始前和结束后的匿名调查问卷方式收集学生对于课程的评价,实践挑战比重增加后,学生对课程感兴趣比例从42%提升到78%,并普遍表示对能源经济现实问题背后的学术研究方向及方法工具有了更深刻的认识;3) 学术专业赛对数学基础和建模计算能力有较高要求,是经管学院学生认为最具挑战的环节,畏难情绪普遍。通过引入能源经济热点前沿话题讲解深奥的建模与计算原理,让学生在生活案例中感受学术的温度和魅力,畏难情绪明显降低。

通过参加每年组织的全国能源经济学术创意大赛等专业赛事和积极与指导教师合作发表文章的双重实践通道,“学科专业大赛”作为一门新开课程,在三年来取得了优秀的教学成果,本科生在学术竞赛与高水平文章发表方面实现全院的引领与突破:126组本科生围绕面向“碳中和”的能源系统低碳化转型路径和策略分析完成研究及实践应用,其中43组参赛作品在全国大学生能源经济学术创意大赛中获得国家级特等奖、一等奖、二等奖,25组本科生依据参赛作品完成了文章撰写,并发表SCI、SSCI等高水平论文,并有本科生作为主编出版著作1部。

4. 结语

从增强学生对现实问题的实践感知与实操力出发,采用“以赛促学”、“以赛促教”的挑战性教学方法,“学科专业大赛”课程以现实问题为导向、科研兴趣为牵引、大赛任务为驱动、学生自主探索为中心,将传统松散的课外认知实习转变为课内特色实践课程,并通过能源经济学术创意大赛等平台对课程效果进行检验,解决了专业实践课程缺位与学生学以致用实践平台缺失问题。同时,在引导学生解决真实能源问题的过程中,实现多种理论/多种方法工具/多种需求情景内部以及之间横向和纵向上的立体联动,满足“新文科”建设提出的促进学科方法交叉融合要求及“两性一度”金课建设标准。在大赛课题研究进展中,激发学生综合利用多学科理论、工具解决复杂、现实能源经济问题的兴趣,夯实实践能力,培养自主学习习惯及团队协作氛围,达到复合型、创新型人才培养的目的。

基金项目

中国石油大学(北京)校级重点教改课题“《学科专业大赛》项目研究实践挑战性课程建设与优化”,中国石油大学(北京)科研基金(2462023YQTD002)。

NOTES

*通讯作者。