1. 引言

西南沙珊瑚礁大部分从南海北部陆坡、南部陆坡生长发育而来,分布范围广,沉积厚度大,且基本隐伏在现代海平面之下,出露的灰沙岛和干出礁部分只占整个珊瑚礁的很小比例。长期以来,人们对其研究多侧重于成因、沉积年代、成岩机理和第四纪等方面 [1] - [11] ,而对工程建设所关注的珊瑚礁三维形态和礁盘地层结构方面研究不多。达尔文、德利等传统珊瑚礁理论也多从宏观角度对珊瑚礁的成因发育进行论述解释,对整体三维形态问题也未曾正面论及 [12] [13] 。自上世纪70~80年代,我国科学家开始对海南岛及西南沙珊瑚礁展开多学科综合考察,涉及到珊瑚礁形态的内容零星见于地理地貌方面的研究成果 [14] - [24] ,集中在珊瑚礁二维平面形态、环礁发育程度、礁坪地貌分区等。2015年,赵焕庭 [25] 等综合国内外珊瑚礁研究成果,特别是南沙地区综合科考资料,分析推断珊瑚礁地貌模型为“上截锥型”,并从珊瑚礁动力作用、外坡形态、碎屑堆积物生成和地貌等几个方面进行具体论证。

珊瑚礁的三维形态和地层结构对于工程建设十分重要,涉及到项目总体规划论证、地下空间利用以及工程安全等许多方面。随着岛礁建设规模的扩大,建设场地从礁盘的局部向整体扩展,这一问题变得尤其突出和迫切。上述研究成果为我们深入认识和尝试解决这一问题提供了基础,但从工程实际需求来看,更倾向于一种学理上的推断,还缺乏现场实际测量勘探数据的有力支撑。

结合工程需求,我们针对这一问题进行了专项论证,结果认为西南沙珊瑚礁无论是浅部(百米范围,下同)还是珊瑚礁整体(两千至三千米范围,下同),其三维形态均为上小下大的“塔型”形态,不同深度处发育有大小不等的坡折平台;浅部地层具有“二元”地质结构特征,整体地层具有泻湖相至礁坪相不同相带交错穿插叠置堆积结构特征。

2. 浅部三维形态及地层结构特征

2.1. 浅部地层结构

分析对比西南沙珊瑚礁工程地质钻探和水下浅层地震资料,发现珊瑚礁浅部的岩土体类型、分布基本一致。上部地层为松散未胶结的珊瑚碎石、砾石、砂,局部(多在外礁坪、潮间带)有零星的硬壳层(生物或化学胶结,统称海滩岩)分布,下伏地层为胶结较好、多孔的珊瑚礁灰岩,这种上土下岩的“二元”结构在西南沙地区具有普遍性。

“二元”地层结构特征的形成演化过程与第四纪以来气候变化和海平面的升降密切相关。前人研究表明 [13] ,第四纪以来发生过数次全球规模的冰川,海平面全球性下降60 m~70 m,晚更新世期间,西南沙珊瑚礁普遍暴露在海平面之上,接受降水淋滤和风浪剥蚀作用。按照Purdy观点 [14] ,侵蚀面整体为四周凸出,中间下凹的岩溶平台洼地,称为“先成平台”。全新世以来,海平面上升,珊瑚礁以“先成平台”为基础继续生长,沉积了10 m~20 m左右的松散碎屑地层,侵蚀面之下为早期(更新世及以前)胶结较好的礁灰岩,形成了西南沙珊瑚礁浅部地层独特的“二元”结构。

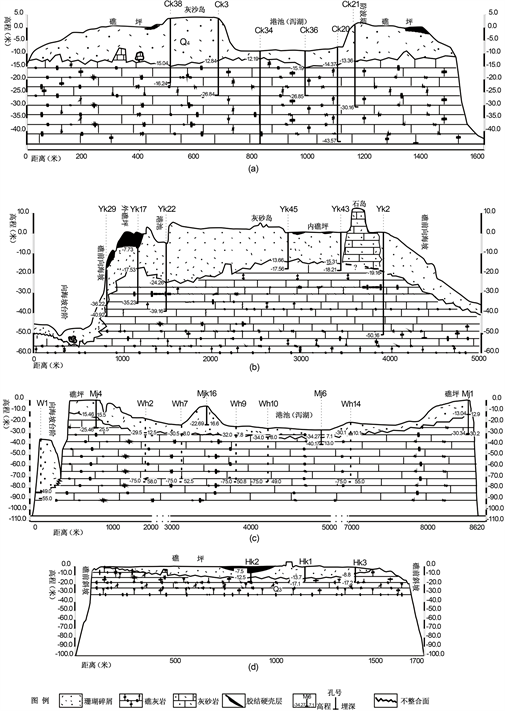

以琛航、永兴、美济、华阳为例,综合工程地质钻探、水下浅层地震和海底地形测量成果,绘制了西南沙部分珊瑚礁的典型工程地质剖面(图1(a)~(d)),图中明确显示了珊瑚礁“二元”地层结构特征。

Figure 1. Typical engineering geological section ((a) Xisha Chenhang Island, (b) Xisha Yongxing Island, (c) Nansha Mischief Island, (d) Nansha Huayang reef)

图1. 典型工程地质剖面 (a 西沙琛航岛,b 西沙永兴岛,c 南沙美济礁,d 南沙华阳礁)

琛航岛松散珊瑚碎屑厚度为4 m~15 m左右,港池处较薄,灰沙岛处较厚,成份为松散的珊瑚碎石、砾石和中粗砂沉积物,下伏为胶结较好的礁灰岩,局部潮间带见有海滩岩分布,厚度1 m~2 m。从勘察揭露情况看,侵蚀面起伏不大(图1(a))。

永兴岛松散珊瑚碎屑厚度为13 m~24 m左右,下伏胶结较好的礁灰岩,外礁坪Yk17号钻孔揭露表层胶结硬壳层达7 m。侵蚀面略有起伏(图1(b))。

美济礁属于封闭式环礁,松散珊瑚碎屑厚度变化稍大,为8 m~24 m左右,泻湖中心处较薄,点礁和泻湖斜坡处较厚;下伏地层为胶结较好的礁灰岩。侵蚀面在两侧礁坪区域上抬,在泻湖区域下凹,为典型的盆状(图1(c))。

华阳礁属于台礁,揭露松散珊瑚碎屑厚度13 m左右,礁坪局部见海滩岩,侵蚀面起伏不大(图1(d))。

2.2. 浅部三维形态

从地质剖面图(图1)可以看出,珊瑚礁浅部三维形态大致为上小下大的“塔型”。

琛航岛50 m水深范围内,西侧礁前坡坡度为5˚,东侧礁前坡坡度为3˚,南侧坡度为11˚,北侧坡度为4˚,属于不对称的塔形。

永兴岛60 m水深范围内,西南侧礁前坡坡度为6˚,45 m水深处有明显的坡折平台,东北侧礁前坡坡度2.5˚,同样具备塔状形态。

美济礁100 m水深范围内,西侧礁前坡坡度约为25˚,东侧礁前坡坡度约为27˚,塔型剖面形态十分对称。西侧向海坡在40 m水深处有明显的坡折平台。

华阳礁100 m水深范围内,西南侧礁前斜坡平均坡度约为31˚,最陡峭处75˚,近似直立;北侧平均坡度约为21˚,最陡峭处48˚。为陡峻的塔状形态。

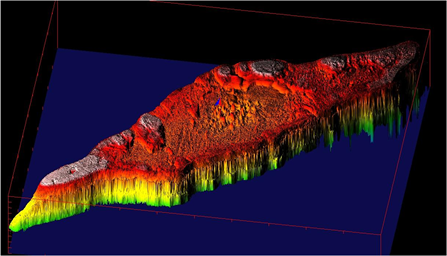

利用海底地形多波束测量技术,在部分岛礁150 m深度范围内,进行海底地形高精度测量,比较精细的对岛礁浅部三维地形形态进行还原,结果明显看出,其形态为上小下大的“塔型”形态(图2、图3)。

Figure 2. Three-dimensional shape within 150 meters of water depth in Nansha south

图2. 南沙南薰礁150米水深范围内三维形态

Figure 3. Three-dimensional shape within 120 meters of Nansha Yongshu reef

图3. 南沙永暑礁120米水深范围内三维形态

以上成果(图1、图2、图3)比较直观的揭示出,西南沙珊瑚礁浅部三维形态为“塔型”,浅部地层具有上土下岩的“二元”地质结构特征。

3. 珊瑚礁整体三维形态及地层结构特征

珊瑚礁体量巨大,又隐伏于海水之下,对其整体进行高精度水下测量和系统的深部地质勘探几乎是一项难以完成的工作。利用有限的资料来把握其整体三维形态,难免有盲人摸象、管窥蠡测之弊。但是,我们仍然可以通过分析珊瑚礁生长发育过程的主要因素,利用现有的深孔地层信息和珊瑚礁沉积原理对其整体形态和地层结构特征进行合理的分析判断。

珊瑚礁的生长发育是一个复杂的过程,是地质构造、气候变化、海洋环境和珊瑚生物群落诸因素共同作用的结果。地质构造在相对大的时间尺度上(千万年~百万年),保持区域地壳总体下沉,保证大的地质时间尺度和大范围海域内珊瑚礁总体沉积增长;气候变化在小的时间尺度上(十几万年~几万年)影响海平面升降,进而对珊瑚礁的发育沉积施加影响(垂直或水平生长,加积或剥蚀);珊瑚生物群落根据外部环境(盐度、阳光、温度、水质等)选择适宜的海域生长,保证珊瑚礁沉积增长所需要的沉积物质源源供给;海洋环境为珊瑚生物群落的生长提供适宜场所,同时又受珊瑚生物群落生长的影响改变自身,从而改变珊瑚礁沉积物的物质组成。几种因素中,地质构造和气候变化的作用是决定性的,但也是粗线条的,二者相互作用,决定珊瑚礁是否生长,在哪里生长;珊瑚生物群落和海洋沉积环境是活跃和灵敏的,二者相互作用,决定珊瑚礁怎样生长,对珊瑚礁形态和地层发育产生直接影响。

3.1. 生物属性对珊瑚礁三维形态的影响

珊瑚生物群落是包括以造礁石珊瑚为主体的造礁生物和附礁生物的庞大生态系统,生物属性是珊瑚礁的显著特殊性。一般的地质沉积体都是在地球内外营力作用下自然形成的,是自然的物理或化学过程,但是珊瑚礁体除了具有自然沉积特征之外,在沉积过程中始终与珊瑚生物群落相伴相生。生物属性决定其在沉积过程中不完全被动的受自然过程控制,而是具有一定的主动选择性。

生物生长常常具有这样的特性,就是以最小的代价获取最大的资源,在这一原则下,珊瑚生物群落的生长往往会自然的形成平面上的圆形几何形态,这样才能保证在最小的外部边界下,所圈占的海面面积最大,占有的资源(阳光、浮游生物等)最多。所以,保持平面圆形几何形态是珊瑚生物群落的生物生长特性。当然,在生长发育过程中,这一特性还受到地质构造、海底地形、海洋环境和其他条件的限制和改造,其平面形态成为亚圆形、椭圆形甚至是不规则形状。

前人研究很少考虑生物属性对珊瑚礁发育沉积形态的影响,从而忽略掉了沉积过程中这一活跃顽强的因素。达尔文认为环礁的发育是先天继承了火山岛屿的圆形地形轮廓。但是笔者认为,珊瑚礁沉积的特殊性就在于珊瑚生物一直伴随着沉积过程的始终,珊瑚的生长首先不断的为其后续残骸的堆积预先划定了基本的轮廓,后续残骸的堆积也为珊瑚的后续生长提供了有利场所。

3.2. 珊瑚礁地层沉积旋回及其指向意义

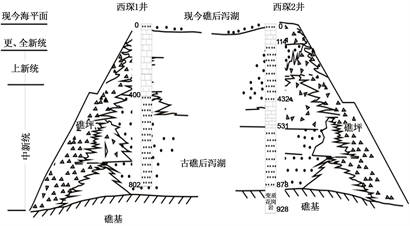

海洋环境决定珊瑚礁沉积物的物质组成特点,珊瑚礁的不同部位具有不同的沉积水动力环境,现代珊瑚礁一般可以划分为外礁坪、内礁坪和泻湖等几个沉积相带。梳理珊瑚礁几个深部钻孔资料,可知珊瑚礁地层在垂向上也有类似的相带变化。南永一井152.1 m深度范围内,由下到上沉积相带从泻湖到礁坪共经历四次沉积旋回 [11] ,显示珊瑚礁沉积具有明显的韵律变化特征,沉积旋回过程反映了气候变化和地壳升降叠加后,海平面总体连续上升的变化过程。对每一次旋回进行独立分析:上部地层(年代相对较新)为礁坪相,其下地层(年代相对较老)是泻湖相,与此泻湖相(年还相对较老)同时代的礁坪在其外侧,也就是说,在较新的地质历史时期沉积环境为礁坪的位置在较老地质历史时期却为泻湖所占据,其外侧才是较老时代的礁坪,即较老时代的珊瑚礁面积比较新时代的珊瑚礁面积更大。多次旋回沉积的结果使得礁体在平面上一次次收缩,不同沉积相在横向上穿插移动,垂向上叠置堆积,整体形成上小下大的“塔型”形态(图4)。

Figure 4. Analysis of sedimentary evolution of coral reefs

图4. 珊瑚礁沉积演化分析

通过分析西琛一井和西琛二井两个深部钻孔资料,可以对琛航岛珊瑚礁整体三维形态和地层结构进行示意性表示(图5)。

Figure 5. Schematic diagram of the overall profile of the coral reefs in the Chenhang Island

图5. 琛航岛珊瑚礁整体剖面形态示意

通过上述简要分析可知,珊瑚礁整体三维形态仍然保持“塔型”形态,其整体地层具有不同沉积相带交错穿插叠置堆积的结构特征。

4. 珊瑚礁沉积生长的“自相似”性

西南沙珊瑚礁沉积生长具有明显的“自相似”性。

首先是平面轮廓具有“自相似”性。西南沙珊瑚礁以环礁为主(台礁、灰沙岛是环礁发育的后期形态),环礁在平面上有不同尺度的表现,规模大的表现为复合大环礁形态,即多个小的环礁在平面上断续围成一个规模较大的环礁,中间为封闭或半封闭的大泻湖,在大环礁的环链上发育有小环礁,小环礁中间亦有小泻湖,小环礁作为大环礁环形礁链上的一环存在,成为大环礁的“具体而微”者。在小环礁的礁坪上,见有尺度更小的礁塘,也略具环礁平面形态。

沉积相带发育具有“自相似”性。珊瑚礁垂向与水平方向沉积相带具有一定的相似性。珊瑚礁平面上可划分为外礁坪、内礁坪、泻湖等沉积相带,深部钻探表明,垂向上沉积相带也具有这样的变化,表现为水平方向不同沉积相带的移动、穿插和叠加。

局部和整体具有“自相似”性。局部和整体的三维形态相似,均为“塔型”;浅部地层结构与整体地层结构也相似,“二元”地层结构特征正是整体不同相带叠加在较短地质时期(晚更新世以来)的简单表现。

这种“自相似”性也可以称为珊瑚礁的分形特征,与珊瑚礁生物群落和海洋沉积环境以及二者的相互作用有关,但其内部驱动机理有待于结合全球气候变化和海洋沉积环境来进一步分析。根据上文分析,我们以西沙永乐大环礁为例,将该大环礁整体形态特征概略表示如图6所示。

Figure 6. Overall sketch of Xisha Yongle great atoll

图6. 西沙永乐大环礁整体概略图

5. 讨论

1) 珊瑚礁浅部地层结构和三维形态是根据海底地形测量、水下浅层地震和工程地质钻探综合对比分析得出的结论,基础数据详实,能够基本反映客观事实。

2) 珊瑚礁整体地层结构和三维形态主要根据西沙两个深孔地质资料、珊瑚礁地层沉积特点和生物生长特性分析论证得出,结果是初步的,有待于进一步深入分析和验证。

3) 本文以解决工程实际问题为目的,是工程建设的现实需求倒逼科学问题的解释论证。观点首次提出,希望能够为我国珊瑚礁科学研究提供借鉴和参考。

致谢

琛航二井现场钻探初步资料承中科院岩土力学研究所朱长琦研究员提供,特此致谢。