1. 引言

随着生产力的不断发展和经济的腾飞,人们的劳动时间相应减少,可以自由支配的时间越来越多,如何分配闲暇时间、提高休闲质量变成了越来越多的人需要面临的问题。当今社会,人们已经不满足于打发时间和消除疲劳的活动,而是寻求更具挑战性和建设性的休闲。

2. 休闲概念的提出和定义

西方对于休闲的定义最早可以追溯到公元前3世纪,被称为“休闲学之父”的亚里士多德曾提出休闲是“一切事物环绕的中心”,“是科学和哲学诞生的基本条件之一”,他认为休闲是一种深思的状态,是一种不需要考虑生存问题的心无羁绊的状态,也就是古希腊哲学家所推崇的沉思、从容、宁静、忘我等人生最高境界。他的观点偏向于将休闲看做一种存在状态。同样将休闲当做存在状态而下定义的还有皮普尔(1963),他将休闲与宗教节日联系起来,提出休闲是身体、心理、灵魂的自我开发机会,认为休闲不仅是心灵上的,还是应身上的态度和灵魂的状态。

由于时间相对比较容易量化,许多学者从时间的角度对休闲提出定义。布莱特比尔(1963)将休闲定义为去掉生理必需时间(Existence Time)和维持生计所必需的时间之后,自己可以判断和选择的自由支配时间。基斯特(Gist, 1964)和弗瓦(Feva, 1964)认为休闲是人们从劳动或者其他义务工作中解放出来,自由地放松、转换心情,取得社会成就并促进个人发展的可利用的时间。

而从时间的角度来定义休闲难免失于片面,法国学者葛拉齐亚(转引自:李仲广,2003)认为,休闲是由个人感知和认定的一种感觉品质,不能说自由时间内从事的活动就是休闲,相反地,无论从事什么活动,只要个人主观上获得了休闲的体验,那便是休闲。纽林格(1981)认为,休闲是为了达到自己的目的而进行的、从中得到幸福与满足的、与个人内心世界密切相关的体验与心态。我国学者马惠娣(2001)把休闲概括为“以欣然之态做心爱之事”,认为休闲要在寻求快乐的同时,寻找生命的价值与意义。他们将休闲看做一种主观观念。

也有学者从活动的角度来定义,皮尔斯(Pierce)(1980)认为,休闲是自愿性而非强迫性的活动,休闲的目的并不在于维持生计,而在于获得真正的娱乐。N.P.米勒(Miller, 1963)与M.R.杜恩(Duane, 1963)认为休闲是自由时间、娱乐、竞赛三者的综合体。张广瑞、宋瑞认(2001)为,休闲是人们在自由支配时间里,可以自由选择从事某些个人偏好性活动,并从这些活动中享受惯常生活事务不能享受到的身心愉悦、精神满足和自我实现与发展等等。李仲广和卢昌崇(2003)认为休闲是以自身为目的的自由活动,休闲是人们在自由时间里所自发选择的。

3. 休闲的类型与结构

3.1. 纳什的休闲层次理论

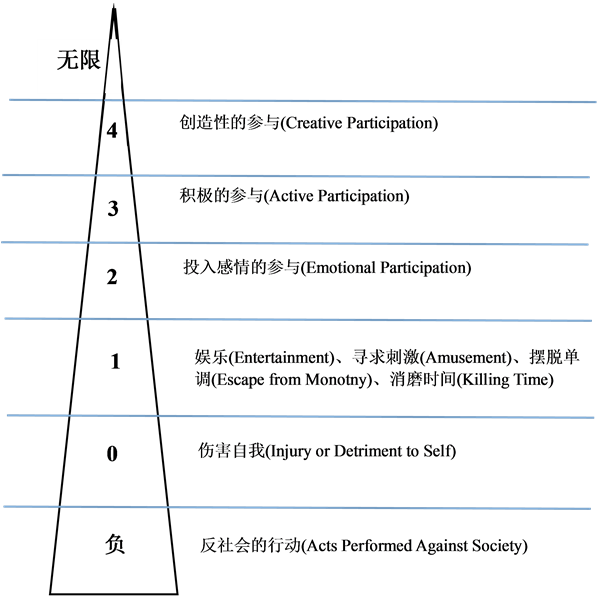

纳什(1953)把人们的对闲暇时间的利用形式分为几个层次,并对每个层次进行了评分。评分为1的休闲形式主要包括娱乐、寻求刺激、摆脱单调、消磨时间等活动;更高一级评分为2的活动则被命名为投入情感的活动,例如欣赏音乐、歌剧等;评分为3的活动是积极参与的活动,这种活动并不仅仅是单纯的欣赏活动,而是如戏迷去看戏这样,参与更深入的活动;评分为4的活动是创造性的参与活动,例如发明家、画家、作曲家从事的活动;评分为0的活动是指对自己造成伤害的活动;而对社会造成危害的活动评分为负分。

应当注意的是,纳什将赌博、吸毒、色情等对参与者或社会造成有害影响的活动都纳入了讨论并分类,而我们通常讨论的休闲并没有包括此类活动。如图1。

3.2. 三要素理论

法国学者杜马哲迪尔(1967)提出了休闲三部曲:第一是放松(Relaxation),他认为放松是休闲之始,人需要通过放松来克服疲劳;第二是娱乐(Entertainment),娱乐能发挥休闲的转移功能,使人们脱离自我以及所关注的事情,达到超然忘我的境界;第三是个人发展(Personal Development),这也是休闲最为持久的组成部分,它使人们作为个体得以扩展,使视野开阔,生命更有意义。其中个人发展最为重要,人们可以通过阅读、旅行,接受教育等获得信息、形成观点,深化并扩展情感,借此理想与现实的差距,并找到努力的方向。

3.3. 整体论

整体论的代表人物是音乐家Max Kaplan(转引自:张广瑞,2001),他认为休闲就是人们主观认为是休闲的活动或事物,自愿性愉悦是休闲的要素,只要符合自己的意愿并从中感受到快乐,就都具有休闲的属性,应该把生活作为一个整体来看待,不能把一天分割成工作和休闲等不同的部分。

Figure 1. Hierarchy of leisure

图1. 休闲层次

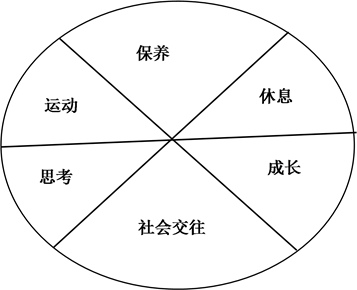

整体论虽然指出休闲不可分割,却认为可以从不同的侧面对休闲进行研究。通过随意抽样询问人们休闲时所从事的活动内容,将之记录、积累并经过分类后得到了“休闲谱系”(LES, Leisure Experience Spectrum)。从“休闲谱系”中可以看出,休闲分为保养、休息、成长、交往、运动、思考、社会交往等侧面。如图2。

3.4. 活动层次理论

美国马里兰州大学的教授依索-阿霍拉(Iso-Ahola, 1980)根据自由选择和内在动机两个变量,将人们工作外的活动分为三个层次:“必需的非工作活动”,即自由选择程度较低、内在动机较弱的活动;“自由时间活动”,即有一定自由选择和内在动机的活动;“休闲活动”,即有高度的自由选择与很强的内在动机的活动。他还指出,休闲并非消极无事地闲着,而是有着积极的意义,人们可以通过休闲实现自我、追求高上的精神生活、获得“畅爽”的精神体验。

3.5. 我国对休闲活动的分类研究

李仲广和卢昌崇在《基础休闲学》一书中,将休闲分为八个类别,分别是创造活动,如发明、绘画;搜集活动,如收藏古董、集邮;教育活动,如书籍研究、旅游;竞争性运动和游戏,如篮球比赛、下象棋;非竞争性运动和游戏,如露营、钓鱼;观赏活动,如看电影、听收音机;社会团体活动,如参加社团组织、参加管弦乐队等。

4. 关于休闲的研究

4.1. 休闲的动机

J.L.克罗姆顿(Crompton, 1979)认为,休闲的基本动机是“打破常规”,人们的动机主要来自社会、心理和文化三个方面。具体说来,则有:逃离感到无聊的环境,人们通过暂时性地变换环境来摆脱困顿无聊感;勘察和评价自我,休闲是一种重新评价自我和发现自我的机会;放松,这是休闲的永恒动机,是指人们花费时间去追求感兴趣的活动;回归,人们想回溯到一种更简单、更天真、更稳定、更有人文关怀的环境,在这种环境中达到身心平衡后,还会自愿回到日常生活;增进血缘关系,人们通过休闲加强家庭成员之间的交流,增进感情;社会交往,休闲也是结交朋友、拓展社交圈子的重要途径;新奇性,具有好奇心和热爱冒险行为的人比较喜欢休闲过程中的新体验;教育,人们通过休闲提升自己或者教育子女;声望,也有人为了社会声望而从事休闲活动,但是随着社会的发展,休闲已经不是特权阶级的专利,这一动机逐渐消退。

Figure 2. Holistic perspective of leisure

图2. 整体休闲观

贝维·德赖弗(1992)对户外休闲的动机进行了研究,发现人们进行户外休闲的动机主要有以下五种:试验,如冒险,挑战极限等;个人发展,如学习,发现自我等;社会因素,如增进家庭关系,拓展社交圈子等;自然欣赏,如观光等;寻求改变,如休息,环境转换等。

李仲广和卢昌崇将参与休闲活动的动机归结为几个方面:欣赏大自然,从现代工业化文明中获得暂时解脱;暂时逃离或忘却日常的工作、生活、情感等方面的责任;寻求回归自然的活动形式;创造性地发挥平时受到压抑的个人潜能;全身心地放松;有机会遇到或结识不同的人;结识异性并在减少社会压力的情况下交往;寻求不同于日常生活的家庭活动;寻求刺激;获得成就感、挑战感和竞争感;提高个人修养并获得某种反馈;消磨时间,避免无聊;求知性的审美活动;利他主义行为;获得社会承认及提高在非正规组织中的地位。

4.2. “畅爽”(Flow)理论

奇克森特米哈伊(1975)结合前人的经验,对音乐家、作家等收入不多却能把兴趣与工作融为一体的人进行了系统的观察,分析他们是如何从活动中获得乐趣的。他提出了“畅爽”(flow)的概念,他认为“畅爽”是具有适当的挑战性而能让一个人深深沉浸其中,以至忘记了时间的流逝,意识不到自己的存在的体验。其中,适当的挑战性指活动的维度与一个人所掌握的技能相适应,太难的活动会让人感到紧张和焦虑,而太容易的活动会让人厌烦,都不能让人获得真正的休闲。另外,无论是在工作中还是在闲暇活动时,都有可能获得“畅爽”体验。

人们从两个角度提出了畅爽的理论模型,基于挑战和技能的平衡状况,建构出了畅爽范围分段模型。

4.2.1. 三段式模型

奇克森特米哈伊以挑战和技巧两个维度对休闲体验进行了界定,其中,高挑战和低技巧被界定为焦虑,而高技巧和低挑战被界定为无聊,而畅爽这种令人着迷的情感状态,处于无聊与焦虑之间,即出现在技术和挑战程度相似的时候。在模型中,如果某一活动的挑战性高而个人的技能水平低,那么个人将体验到焦虑的感觉;如果某一活动的挑战性低而个人的技能水平高,那么个人将体验到无聊的感觉。仅当该活动的挑战性水平与个人技能水平相称时,个人才能体验到畅爽的感觉。当然,这一模型是相对于风险中性的人而言。风险偏好的人更喜爱从事挑战性比个人技能水平更高的任务与活动,风险厌恶的人则更喜爱从事挑战性比个人技能水平更低的任务与活动。

4.2.2. 四段式模型

在大量的实证研究中发现,人们除了要满足挑战和能力相当这一条件,还需要付出一定的努力才能获得畅爽体验。只有高难度挑战与卓越的能力相互配合,个人全心投入才可能触发畅爽情感,创造异于平常的体验感受。因此畅爽体验所对应的挑战水平和技能水平都较高,这样又形成了四段式模型。在该模型中畅爽被定义为高技巧和高挑战,而低技巧和低挑战只会带来漠然、麻木的感受。在获得畅爽的体验时,挑战的难度与个体自身的技能水平是一致的。如果难度远远超出了个体的能力范围,个体就会产生焦虑;而当难度远远低于个人技能水平时,个人又会产生厌倦。

4.2.3. 九段式模型

将挑战水平和能力水平两个维度按照低、中、高进一步细分,就会得到一个九段式畅爽模型,这一模型是在四段式模型的基础上扩张而来的。在这个模型中,将休闲界定为焦虑,激发,畅爽,担心,满意,控制,麻木,放松,无聊九种状态。

4.2.4. 畅爽的“欲望–效用”模型

这一理论是以效用和欲望的水平来界定“畅爽”,效用与欲望大小相等时的快乐感就是“畅爽”。当效用和欲望都处于低水平时获得的休闲体验被定义为平静;当效用处于高水平,而欲望处于低水平时,休闲体验被定义为兴奋;当效用处于低水平而欲望处于高水平时,人们体验到的被定义为失望。

4.3. 休闲障碍

人们在产生参加某类活动的愿望之后,一般会遇到体验休闲的障碍,在这种情况下,个体就可能无法做他想做的事情了。休闲障碍影响人们参与休闲活动的质量、期限、强度、频率等。

杰克森(Jackson, 1988)把休闲障碍归纳为前置性障碍和干涉性障碍两大类。前者发生在休闲活动之前,包括个人休闲信念、社会性的强制等;后者发生在休闲活动与实际参与的选择之间,包括娱乐设施的可利用性、工作时间娱乐设施的可进入性和设施的安全性等。

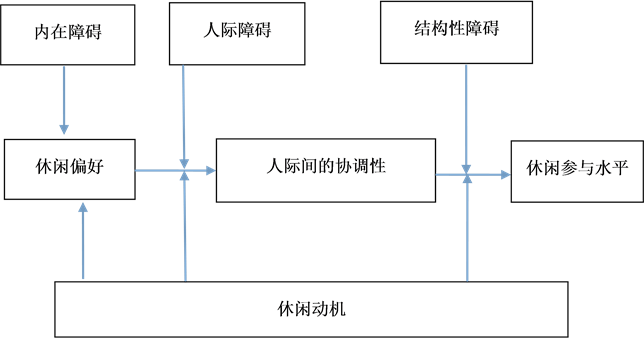

克劳福·杰克森和戈比(1991)提出了休闲障碍的类型及其作用机制。他将休闲障碍分为三种类型,分别是内在障碍、人际障碍和结构性障碍。内在障碍是指影响一个人的休闲偏好的因素,可以导致其对某一休闲活动缺乏兴趣的因素;人际障碍是限制人们参与休闲活动的一种干预性因素,这类障碍和人们的休闲活动取向,尤其是和他人一起的活动取向,及随后而来的参与行为之间会发生相互影响。结构性障碍是一种与他人无关的干预性因素,它阻碍个体休闲愿望想休闲参与转化。见图3。

安斯沃思(2003)等通过对非洲裔美国女性的电话调查发现,高学历、结婚或有伴侣、身体健康、自信、邻居运动、对参加运动女性的有利评价、较低的社会角色压力、周围有小路或交通不太拥挤等因素与女性参加休闲活动呈正相关关系。

蒂策(2005)等人揭示了行动技能、乐趣对女性参加有规律运动的重要性,同时指出社会鼓励和近地区的环境吸引很有可能在鼓励女性保持运动方面起着重要作用。

福建师范大学的姚向颖、高家兴(2008)采用休闲无聊感量表和休闲障碍量表,对福州市2000名大学生进行了调查,结果显示当代大学生无聊感较高,休闲障碍中,结构性障碍对休闲质量的影响最为突出。提出学校应当采取措施提高学生的休闲活动参与度,加强对学生的休闲教育,以确保休闲质量的提高。

郭鲁芳、韩琳琳(2009)对杭州女性的休闲障碍因素进行了调查,发现时间障碍和收入障碍构成城市女性休闲活动的主要障碍,城市女性休闲障碍因年龄、就业状况、学历、收入等不同存在显著差异。人际障碍对女性休闲的负面影响不大,杭州女性休闲呈现明显的外向性、物质性的特点。

5. 结语

通过对以往研究的回顾,可以发现学者们已经对休闲的概念和结构理论进行了深入而全面的探索。

Figure 3. Constraints of leisure

图3. 休闲障碍

并且在休闲的动机、休闲的“畅爽”体验,以及休闲障碍等领域的研究也已经形成了一定规模。

国外对休闲心理学研究开展较早,建构了坚实的理论框架,在此基础上开展了大量的实证研究,并且将研究成果应用在了心理教育,心理咨询,社会工作等领域。我国的休闲心理学研究起步较晚,国内学者从翻译国外有关著作入手,在国内学界引起了一定重视;陆续有定量分析和实证分析的研究面世;在应用领域,如艺术疗法、音乐疗法、娱憩疗法等休闲疗法已经被引进,在心理咨询领域发展迅速。

但是国内的研究还存在一些不可忽视的问题:在研究领域方面,我国的休闲研究比较多集中在休闲活动的分类和休闲障碍方面,在“畅爽”体验等比较新的领域只有文献综述研究和简单描述性的研究,深入探讨较少;在研究对象方面,我国的研究多集中于在校大学生或都市女性这样比较特殊的群体,没有拓展到其他人群;在外来研究引进上,我国对休闲心理学中的一些术语的翻译还没有形成统一的概念术语,对这门学科在我国的发展形成了一定阻碍;在研究方法上,休闲心理学的研究还处在起步的阶段,描述性的理论架设已经大量问世,实证研究比较多的是通过调查法和访谈法收集资料,再利用简单统计得出结论,可以考虑引进更加先进的心理学研究方法,如心理测量法,实验法等。