1. 引言

随着市场竞争的日益激烈,越来越多的品牌产品纷纷加入到价格战的行列中,降价促销成了众多商家的惯用手段,然而,对于不同的品牌而言,降价促销带来的效果会有所不同。消费者对不同的品牌有着不同的感知质量,感知质量的高低在一定程度上会影响到消费者的购买行为,进而会影响到品牌的需求价格弹性[1] 。所谓顾客感知质量,是指顾客按自己对产品的使用目的和需求状况,来综合分析市场上各种经由正式或非正式途径获得的相关信息,是对一种产品或服务所做的抽象的主观评价。需求的价格弹性是经济学上衡量价格变动与需求量变动关系的一项指标,用它可以定量地描述在一定时期内一种商品需求量的相对变动对于该商品价格相对变动的反应程度[2] 。

2. 文献回顾

任燕曾在《基于感知质量视角浅析企业价格促销的有效性问题》中提出:价格有一个作用就是作为质量判断的标准[3] 。消费者基于对价格、质量和价值的感知来评价品牌,这些感知是主观判断而不是基于品牌的客观属性。价格促销通过价格的折让会对消费者的质量感知产生影响,进而影响消费者对产品的购买,即顾客对品牌的感知质量与该产品的需求价格弹性具有一定的关系。

以往研究主要着眼于需求价格弹性与市场份额的关系。Hamilton、East和Kalafatis研究了100个品类的产品,发现不同产品品类之间的价格弹性存在显著差异,而在品牌较高的市场份额与低需求价格弹性间存在着微弱的关系[4] 。Ghosh、Neslin和Shoemaker最早研究了市场份额和谷物品牌需求价格弹性的关系,他们发现,市场份额的对数与品牌短期需求价格弹性显著相关(p < 0.05) [5] 。市场份额较高的品牌具有较低的需求价格弹性,同时,随着市场份额的增加,品牌价格弹性在一定程度上以递减的速度降低。Bolton最早对市场特性与促销价格弹性的关系进行了研究,他认为,高市场份额的品牌往往都是知名品牌,较高的市场份额具有更强的市场力(Market Power),因此,占据较高市场份额的品牌趋于缺乏价格弹性[6] 。

本文不同于以往企业视角的研究路径,而是从消费者的角度出发,在前人研究基础上,试图揭示顾客对品牌的感知质量与需求价格弹性的关系。

3. 研究假说

需求价格弹性(Price elasticity of demand),简称为价格弹性或需求弹性,是指需求量对价格变动的反应程度,反映了销售量对于价格变化的一种敏感性。在供大于求的市场情况下,销售量实际上是由顾客需求决定的,价格弹性实际上衡量的是消费者对品牌的价格敏感性[7] 。

Keller K.L.指出,顾客心智从几个方面影响顾客怎样在市场中反应,这种反应的其中一个关键维度就是需求价格弹性[8] 。顾客根据自己对产品的使用情况及获得的相关信息形成对不同品牌的感知体验,对不同品牌感知质量不同,在市场中对品牌的价格变动产生的反应不同。顾客对感知质量较高的品牌敏感性较大,容易对价格的波动做出相应的反应,据此我们可提出假说:

顾客对品牌的感知质量越高,需求价格弹性越大。

4. 研究设计与样本选择

4.1. 模型构建

本文使用回归分析检验产品感知质量对品牌价格弹性的影响,以品牌需求价格弹性作为被解释变量,将产品感知质量作为解释变量,品牌的市场份额作为控制变量进行回归。

其中:e:表示汽车品牌需求价格弹性的绝对值;β0:常数项;β1、β2:回归系数;CPQ:品牌感知质量;MarketShare:市场份额控制变量。

加入MarketShare控制变量,该变量的选择是参照相关文献引入的。西方学者Ghosh、Neslin和Shoemaker最早研究了市场份额和谷物品牌需求价格弹性的关系,国内也有学者使用市场反应函数进行研究,例如赵平、胡松、裘晓东对国内彩电的价格弹性与市场份额关系进行过实证研究,并证明了顾客对高市场份额品牌价格的变化更敏感。因此,为了排除其他因素对二者关系的影响,引入市场份额作为控制变量,使模型设置更合理。

4.2. 样本选择(表1)

以2012.1~2013.6为研究时间段,根据汽车销量排名,选择了位于榜首的的12家公司。并针对每家公司的分品牌进行筛选,根据其价格定位分别选取高中低端各一个品牌共36个品牌作为研究对象,保证了研究的全面性,使得研究结果能更好的适用于市场。

4.3. 需求价格弹性的计算

用于研究的数据全部来自于《中国汽车统计年鉴》、中国汽车行业研究网、搜狐汽车网。

选取北京、上海、广州、深圳、成都、东莞、重庆、长春、长沙、大连、福州、哈尔滨、杭州、合肥、济南、南昌、南京、青岛、沈阳、太原、石家庄、天津、温州、武汉、无锡、厦门、郑州和昆明28个主要大城市作为研究范围,按月份对研究对象进行销量和价格的数据搜集,并以季度为时间段进行需求价格弹性的计算,将计算结果排除异常值后作为各汽车品牌的需求价格弹性。计算公式:

4.4. 顾客感知质量的测度

我们采取消费者对汽车品牌打分的方式将感知质量进行量化,通过问卷调查的方式收集数据,共发放1300问卷,收回1243,其中有效问卷1080。问卷的设计参考一汽集团对消费者的调查问卷及公司的资料手册,并邀请一汽集团市场部有关人员采用专家打分法为调查问卷的测度指标进行权重赋值,以保证感知质量测度的严谨性及有效性。最后对每个样本汽车品牌进行加权平均计算其感知分值(表2)。

Table 1. Sample selection

表1. 样本选择

Table 2. Customer perceived quality measures and weights

表2. 顾客感知质量测度指标及权重赋值

4.5. 市场份额的计算

根据《中国汽车统计年鉴》中2012年全年及2013年上半年中国汽车行业总销量的数据,利用公式“市场份额 = 品牌总销量/国内汽车行业总销量”进行各品牌市场份额的计算。

5. 实证研究及结果分析

根据模型使用统计软件SPSS进行回归分析。

Pearson相关系数用来衡量两个数据集合是否在同一线上,用它来衡量定距变量间的线性关系。从表3中可以看出,需求价格弹性在数值上与感知质量呈负相关关系,Pearson相关系数为−0.753,在0.01的水平上显著相关,即感知质量越高,需求价格弹性的绝对值越大,价格随销量变动而波动越大。需求价格弹性在数值上与市场份额呈负相关关系,Pearson相关系数为−0.408,在0.05的水平上显著相关,即市场份额越大,需求价格弹性的绝对值越大,价格随销量变动越明显。相关性分析说明e与CQP及MarketShare是显著相关的,模型设置合理。

从表4结果来看,回归的可决系数和调整的可决系数分别为0.626和0.603,拟合优度较高,说明观测值与直线的拟合程度较好。

从表5给出了回归模型的方差分析表,可以看出,F统计量为27.595,对应的P值为0,所以,拒绝模型整体不显著的原假设,即模型整体是显著的。

通过SPSS计算得到模型中的系数及常数项,从表6中可以看出,β0为46.14,β1为−9.06,β2为−1.79(保留两位小数),无论是常数项还是解释变量CPQ,其t统计量对应的p值都小于0.05,因此,在0.05的显著性水平下都通过了t检验。并由此得到线性方程:

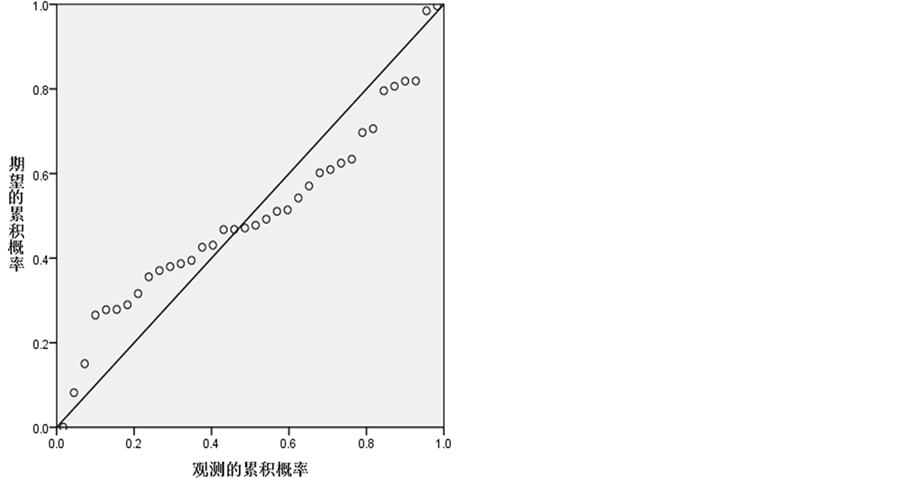

为了判断残差项是否服从正态分布,通过图1可以发现,各观测的散点基本上都分布在对角线上,据此判断残差服从正态分布,基本不存在异方差问题。

Table 3. Correlation analysis

表3. 相关性分析

**在0.01水平(双侧)上显著相关;*在0.05水平(双侧)上显著相关。

Table 4. Fitness of regression model and Durbin-Waston test

表4. 回归模型拟和优度评价及Durbin-Watson检验结果

a预测变量:(常量),MarketShare,BQP。

Table 5. Variance analysis

表5. 方差分析表

b预测变量:(常量),MarketShare,BQP。

Table 6. Coefficients of regression model

表6. 系数

Figure 1. P-P figure of regression standardized residuals

图1. 回归标准化残差的残差P-P图

6. 研究结论及意义

通过上述研究分析,我们可以获得以下几点结论:

1) 顾客对品牌的感知质量越高,需求价格弹性(绝对值)越大。在我国当前汽车市场上,顾客既关注价格又重视品牌感知,消费者不会为感知低端品牌的频繁促销转变购买倾向,而对于感知的中高端品牌,其产品价格变动对消费者购买行为转变的影响则较高。因而市场上会出现品牌需求价格弹性随产品感知质量升高而增大的现象。因此,对于感知质量较高的汽车如一汽丰田RAV4、奥迪A4L等品牌适合采用降价策略以扩大销售,提高利润,而对于感知质量相对较低的汽车如QQ3、F0等品牌应避免频繁使用促销方式,过多的促销反而会造成品牌产品的利润率降低。

2) 品牌市场份额对需求价格弹性(绝对值)有正向影响。拥有较高市场份额的品牌在市场中占有主导地位,受到顾客更多的关注,顾客对其降价的敏感性较大,因此降价可以进一步扩大市场份额,相反,市场份额较小的品牌如周旋于低价策略,则很难获得更高的利润及成长空间,还会丧失更大的市场份额,因此其应更多的关注自身品牌价值的打造,更多应利用核心技术开发来提升品牌竞争力。

3) 在收集的样本数据中,汽车为中国本土自主品牌(不包括合资品牌)的产品甚少,36个消费者熟知的品牌中仅有5个自主品牌,且从顾客对其感知质量看,除奇瑞瑞虎外其他均处于较低水平,拥有较低的需求价格弹性。然而,由于国内汽车自主品牌普遍是从中低端市场切入的,其中低端品牌形象在消费者心中根深蒂固,给品牌进入高端市场带来了困难,同时消费者对其感知质量也不如从高端市场切入的国外低端品牌,导致本土自主品牌常选择促销方式来实现销量,效果却适得其反。为此,本土自主品牌不应再继续依赖降价促销这一手段,而应该转向本质问题,通过自主研发,形成核心技术,结合整合营销传播,树立品牌形象,同时本土自主品牌汽车企业也需要国家给予一定的支持和帮助。

研究成果为汽车企业的定价决策提供了参考依据,为品牌价值维系提供了有力的理论支撑,为促进本土自主品牌发展提供了重要的理论参考价值及现实指导意义。