1. 引言

大豆[Glycine max (L.) Merr.]是全世界主要的蛋白和油料作物之一[1] 。建立一个高效的遗传转化体系不仅可以促进大豆分子生物学和功能基因组学的研究,还可以改善大豆的品质、实现农艺性状的改良[2] 。通过使用微粒轰击芽分生组织[3] 、胚胎细胞悬浮培养[4] 、根癌农杆菌(Agrobacterium tumefaciens)介导T-DNA进入大豆未成熟的子叶[5] 以及幼苗的子叶节[6] 等方法已成功获得转基因大豆。根癌农杆菌转化法是目前使用最广泛的植物遗传转化方法,在拟南芥[7] 、玉米[8] 、水稻[9] 、烟草[10] 中均成功运用。在大豆农杆菌转化中,主要是以子叶节为外植体,诱导分化丛生芽、再生植株[11] 。该方法对无菌环境的要求高,培养技术复杂且转化率低,转化苗成活率低,对人力物力的消耗也较大。

植物原位转化法(in planta transformation)是一种简单的转基因技术,它和传统组培技术的根本区别是不需要组织和细胞培养手段而达到植物在活体而非离体状态下的转化[12] ,原位转化法包括种子转化法、伤口接种法、真空渗入法、和浸花法等[13] 。该方法在拟南芥、苜蓿、白菜、萝卜等植物上有成功报道[14] 。BnTR1(thermal resistance)是四川大学杨毅教授的科研团队在甘蓝型油菜中克隆到的能提高植物耐热性的基因。BnTR1是膜结合的蛋白,该蛋白有一个典型的锌指结构域(RINGv),在体外具有E3泛素连接酶活性,目前已经成功地将BnTR1基因导入油菜和水稻中;在高温胁迫下,BnTR1基因能明显提高植物的存活率、花粉活力、结实率等[15] 。本实验首先建立了大豆的原位转化方法,并成功地将BnTR1基因导入到大豆中,获得阳性苗,为转基因大豆建立了一个稳定的转化平台,同时可以丰富大豆的种质资源,为大豆抗逆品种的选育提供宝贵的材料。

2. 材料与方法

2.1. 供试材料和培养基成分

供试大豆为东农50(小粒豆),由东北农业大学大豆研究所提供。大肠杆菌菌株DH5α,农杆菌菌株EHA105均为本室保存;质粒pc3301-121-BnTR1是由四川大学杨毅博士提供。大豆原位转化方法中所用的培养基见表1。

2.2. 农杆菌介导的大豆原位转化法

受体材料的准备:挑取饱满的大豆种子,置于蛭石中萌发4 d,子叶展开前用刀片小心去除顶芽和侧芽,轻轻在子叶节上划3~5道伤口后作为受体。

农杆菌侵染:农杆菌培养至OD600 = 0.8时,取30 mL于4000 rpm离心5 min;用50 mL的培养基M1重悬,将制备好的菌液沿子叶缝隙滴入,保湿培养。

芽诱导阶段:隔天在伤口处滴加培养基M2,诱导新芽的分化生长。

抗性苗的筛选:利用100 mg/L的PPT(草丁膦)对分化后伸长芽的三出叶进行涂抹,3 d后观察,用剪刀从基部去除阴性植株,直至筛选到抗性植株。PCR检测PPT阳性苗。

移栽:将PCR阳性苗移至土中正常培养。

2.3. 抗性植株分子检测

采用CTAB法提取大豆叶片DNA,PCR检测。BnTR1基因引物序列:5’-GGATCCATGTCGGATCA TTTGAGTTTATGTACC-3’,3’-GAGCTCTCAGACTGGTGTTGGGTTGGATATTG-5’,预期扩增长度为861 bp,PCR反应程序为94℃预变性5 min,(94℃变性30 s,51℃退火30 s,72℃延伸1 min)35个循环,72℃复性10 min。

3. 结果与分析

3.1. 原位转化法转BnTR1基因大豆植株的获得

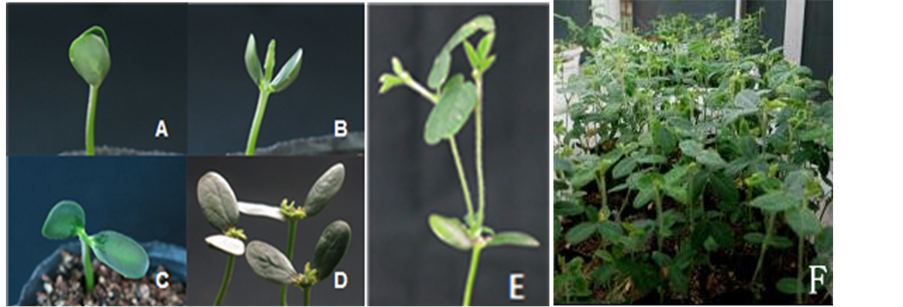

用含有Bar筛选基因的BnTR1质粒载体的农杆菌侵染大豆,具体的实验过程如图1所示。先将种子放置在蛭石中进行萌发,播种时要保证浇水充足,用保鲜膜覆盖保持湿度,在温室中进行培养,25℃,光周期16 h/8 h(day/night),生长4 d后(图1A),用手术刀片(11#)将主芽和侧芽去净(图1B),并用刀片在节上轻轻划3~5刀(划伤后的分生组织可以使农杆菌更加容易侵染进入)。这时期幼苗生长活力旺盛,分生组织分裂快速,适合进行农杆菌侵染;所制造的伤口不宜太深,以防损伤子叶节中的分生组织等。将农杆菌菌液(OD600 = 0.8)滴加在伤口上进行侵染(图1C),重复两次,每天一次,期间保持暗培养。隔天在

Table 1. Culture media used for soybean in planta*

表1. 大豆原位转化法中应用的培养基*

*MS 基础培养基;Silwet77 有机硅表面活性剂;6-BA 6-苄氨基嘌呤;Cys 半胱氨酸;DTT 二硫苏糖醇;AS 乙酰丁香酮。

Figure 1. The experimental process of in planta transformation of soybean

A. 种子萌发4 d;B. 去除主芽和侧芽后的幼苗,C. 在子叶节位点制造伤口;D. 农杆菌侵染后的丛生芽诱导;E. 再生植株;F. PPT涂抹筛选前的植株

图1. 大豆原位转化法的实验流程

伤口处涂抹芽诱导液M2,连续涂抹5次进行丛生芽的诱导(图1D)。诱导出的从生芽可再生植株(图1E)。

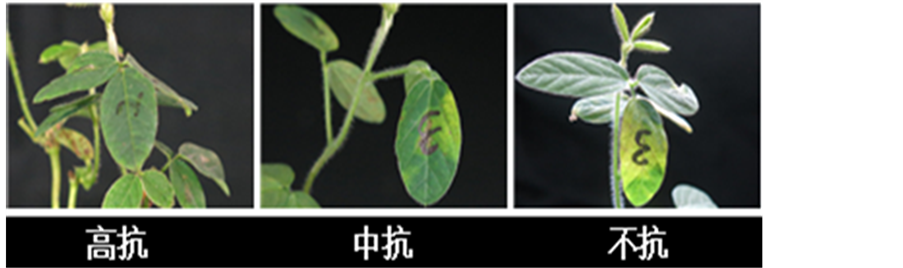

待每个单枝上长出3片新叶后用100 mg/L的PPT(草丁膦)对分化后伸长芽的叶片进行抗性筛选涂抹(图1F),3 d后观察,若叶片表现为不抗,则用剪刀从基部去除阴性植株,连续用PPT涂抹3~4次,重复涂抹PPT时避开已涂抹的叶片,经过3~4次筛选留下的高抗和中抗植株(图2),提取叶片基因组DNA进行PCR扩增检测。

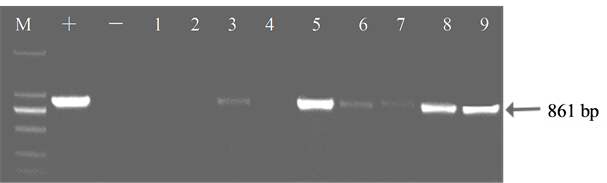

3.2. 大豆再生植株的PCR检测

本实验通过种子萌发、去除主芽及侧芽、伤口制造、农杆菌侵染、诱导丛生芽、PPT叶片抗性筛选等过程,总共获得再生大豆植株121棵。取适量幼嫩叶片,提取DNA用BnTR1基因引物进行PCR扩增,以含BnTR1基因的质粒DNA为阳性对照,以非转基因苗叶片DNA为阴性对照。扩增出与阳性质粒相同的861 bp的特异性条带(图3),有6棵大豆再生植株表现为阳性,转化率为4.96%。

4. 讨论

大豆是公认的较难转化的植物之一,农杆菌转化大豆是大豆遗传转化中最常用的方法,但是转化效率很低[16] 。为了提高转化效率,解决无菌培养带来的各种问题,本研究利用一种新型的大豆农杆菌转化方法—原位转化法。在实验过程中有几点值得注意的地方:1) 受体制备阶段,将两片大豆子叶分开时动作尽量要轻,否则容易将子叶弄断。在子叶节制造伤口时,要切的尽量的深,接近分生组织,但也要避免造成其他组织伤害。2) 菌液的制备,最重要的是控制好菌液的OD值,我们研究发现当OD600 = 0.8时,转化效果最佳。这就需要准确的把握好摇菌的时间,菌液的制备是整个转化流程中关键的一步。3) 农杆菌侵染阶段,要使两片子叶将农杆菌包裹住,给予农杆菌足够的侵染时间,研究表明,农杆菌偏爱黑暗环境,之后要进行暗培养,研究表明在黑暗中转化率要比光照下高[17] 。4) 诱导阶段,受体制备时主芽

Figure 2. Different resistance of leaves in transformed plantlets under selection of 100 mg/l PPT

图2. 转化植株叶片对100 mg/l PPT的不同抗性

Figure 3. PCR detection of BnTR1 gene

M: DL2000, +:阳性对照,-:阴性对照,1,2,4:未转化植株,3,5~9:阳性植株

图3. 转BnTR1基因大豆植株的PCR鉴定

和侧芽的切除不干净,在这个阶段会产生较多的大芽,要将这些大芽掐除干净,否则在后期筛选阶段会造成干扰。

该方法进行大豆转化有很大的优势,首先,这种方法是在蛭石中培养,减少了组织培养中各种培养基和激素的配制与使用,降低了实验过程中的人力和物力。其次,大豆无需在无菌环境中操作培养,可以不用担心真菌污染对大豆培养过程中造成的影响,对实验操作技能要求没有组培高,操作起来比较容易,苗成活率高。最后,转化效率明显提高,实验中共得到再生苗121棵,PCR检测有6棵阳性苗,转化率为4.96%,比起组培的子叶节转化率1.5%[18] ,转化效率要高。本实验利用原位转化法成功转入了BnTR1基因,证明了这种方法的有效性。同时通过摸索建立出适合大豆的转化体系,为今后进行大豆转化实验提供了一个强有力的技术支持。

基金项目

扬州大学创新基金资助。