1. 引言

随着社会经济的发展,冬季降水在我国农业、能源、水资源、交通及通讯等方面的影响愈来愈突出,其异常引起广泛的关注和研究[1] -[8] 。例如2008年1月中旬至2月初,我国南方出现了50年一遇的大范围低温雨雪冰冻的极端天气过程[9] [10] 。又如2009/2010年冬春季节我国西南地区发生了持续干旱[11] [12] ,这些极端旱涝天气过程具有持续时间长,影响范围广,强度大,社会影响大及经济损失重等特点,对农业、养殖业、电力、交通和人们的日常生活造成重大影响。

冬季,我国的主要降水区在南方,南方也是降水年际变化最明显的区域,因而对南方冬季降水的研究就显得格外重要。有关南方降水变化的研究主要侧重于季风、ENSO的响应关系方面[13] -[15] 。也有一些有关地面降水方面的研究。如张自银等[16] 分析了1951年以来1月份以及1880年以来冬季南方的异常低温与降水事件,结果表明,有利于降水偏多的环流特征是:东亚大槽偏弱;200 hPa上中东急流异常偏强、东亚急流偏弱;东亚从对流层低层到中高层都有异常南风。蒋兴文等[17] 根据1961~2010年的地面观测资料,对西南地区冬季气候异常的时空演变特征及其影响因子进行了分析:冬季降水异常主要表现为全区一致的变化特征。北半球环状模(NAM, AO)和ENSO对西南地区气温没有显著的影响。当NAM偏强(弱)时,西南地区降水偏多(少),ElNio年,西南地区降水一致偏多;LaNia年,西南地区中部降水偏多,东、西部降水偏少。2010年冬季西南地区的干旱更有可能是由NAM异常引起的,而不是ElNio。陶云等[18] 分析云南地区降水的时空特征,指出近50年来云南降水量夏、秋减少,春、冬季增加,年降水减少;云南年、四季降水有着明显年代际变化趋势;近50 a来云南降水量变化也存在明显的区域分布特征。年降水量及秋季降水量基本为西增加东减少型,春季降水为全省一致增多型,夏季降水几乎为全省一致减少型,冬季降水滇西南减少其余大部增加。吴滨[19] 分析了福建1961~2003年的降水变化趋势,结果:全年、春季、夏季全省降水以正的趋势为主,而雨季降水以负趋势为主,秋冬季趋势不明显。在气候变暖背景下,我国南方气象灾害频发,强度罕见,区域性的干旱现象十分突出,低温雨雪的危害时有发生。因此,在旱涝变异规律研究中,作为基础性工作,对降水及其异常的研究显得十分重要。已有的工作或仅限于其中的某省区,或分析的侧重点不同,将南方作为一个整体来分析其降水变化的研究比较少,因此有必要专门分析。本文利用我国南方近50a的地面观测资料,进一步分析南方冬季降水异常的时空变化特征,为有关旱涝灾害的风险评估、资源利用提供背景。

2. 资料与方法

中国南方,指中国东部季风区的南部,主要是秦岭–淮河一线以南,东临东海,南临南海。包括江苏大部、安徽南部、浙江、上海、湖北、湖南、江西、福建、云南大部、贵州、四川东部、重庆、广西、广东;南方地区地势东西差异大,主要位于第二、三级阶梯,东部平原、丘陵面积广大,长江中下游平原是我国地势最低的平原,河汊纵横交错,湖泊星罗棋布;江南丘陵是我国最大的丘陵,大多有东北-西南走向的低山和河谷盆地相间分布;南岭地区岩浆岩分布广泛;西部以高原、盆地为主,四川盆地是我国四大盆地之一;云贵高原地表崎岖不平,是世界上喀斯特地貌分布最典型的地区;横断山脉和秦岭山脉是我国重要的地理分界线。

南方地区以热带亚热带季风气候为主,夏季高温多雨,冬季温和少雨。东部沿海地区夏秋季节受台风影响大。冬季气温在0度以上,受寒潮影响小[20] 。

选取我国南方(97.5˚E~122˚E, 20.3˚N~32˚N,不含台湾及南海诸岛)资料完整的224个气象站1961~2010年逐年实测地面月降水资料和NCEP/NCAR再分析格点资料,资料取自中国气象局信息中心。

使用线性倾向估计分析降水变化倾向率,并用假设统计检验法对趋势的显著性进行分析检验。在时间尺度为50a的情况下,显著性水平的临界值:r0.1 = 0.2355、r0.05 = 0.2789、r0.01 = 0.3613、r0.001 = 0.4519。

另外使用世界气象组织推荐并已广泛应用的非参数检验方法:Mann-Kendall方法[21] 分析突变特征。

为客观定量地分析该区降水的分布及变化特征,使用EOF、REOF方法对南方标准化的冬季降水资料进行了分区。EOF能够把随时间变化的气象要素场分解为空间函数部分和时间函数部分。空间函数部分能够概括场的地域分布特点,对应载荷向量(LV),一经求出就不随时间变化;时间函数部分则由空间点的线性组合所构成,称为主分量(PC),这些主分量的头几个占有原空间点的总方差的很大部分。研究主分量随时间变化的规律就可以代替对场的随时间变化的研究。该方法较之其它展开方法能够反映更多的大气信息,恰当地应用展开结果,能够提高气候分析工作的质量。由于南方的地理环境比较复杂,不同区域之间的气候差异也十分明显,用旋转自然正交分解(REOF)展开便可较好地揭示出这种气候上的差异性,同时又保持了EOF分析所浓缩的信息。因此在EOF基础上再对前10个主成分进行旋转,得到旋转后的载荷向量(RLV)和主成分(RPC),分析降水量分布的局部特征。该方法早已在气象、水文等领域得到广泛应用[22] -[24] 。

等值线图使用Surfer软件绘制,其中数学插值模型使用Kriging法。

3. 春季降水空间分布

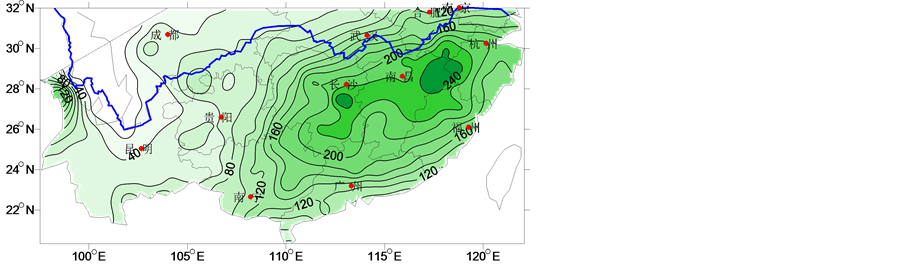

冬季平均等雨量线基本称经向分布(图1a),雨量梯度自东向西。在长江下游有两个240 mm以上的降水高值中心,一个在江浙闽交界区(江西玉山261.4 mm),另一个在湘东(南岳267.0 mm),范围较小。环绕这一高值区外围的福建–两广–黔东–湘西–鄂南–苏南地区等值线密集,降水的地域变化大,降水量值在100~160 mm之间,反映了秦岭、云贵高原、南岭等高山和高原的影响;而川东–云贵高原降水较少等值线稀疏,降水量值40~80 mm;另外,在云南北部四川南部有一干舌区,降水10~40 mm,这个干舌区的存在是导致我国西南地区冬季易出现干旱的重要原因之一。常年冬季,越过青藏高原的西风气流在高原东侧下沉,700 hPa上形成一个低槽,西南地区处在低槽及其后部的下沉气流中,干旱少雨,而长江中下游位于槽前西南暖湿气流中,易于和来自北方的冷空气汇合,有利于降水。

4. 冬季降水趋势和变率

用224个站的空间平均,建立南方冬季降水序列,分析其年际变化特征(图略),在50a尺度上,我国南方冬季降水有不显著的增多趋势,倾向率4.42 mm/10a。冬季各月中,以1月32.59 mm/10a为最大(r = 0.29, P < 0.05),显著增多,其次是2月以15.13 mm/10a不显著增多,12月以−6.72 mm/10a不显著减少。

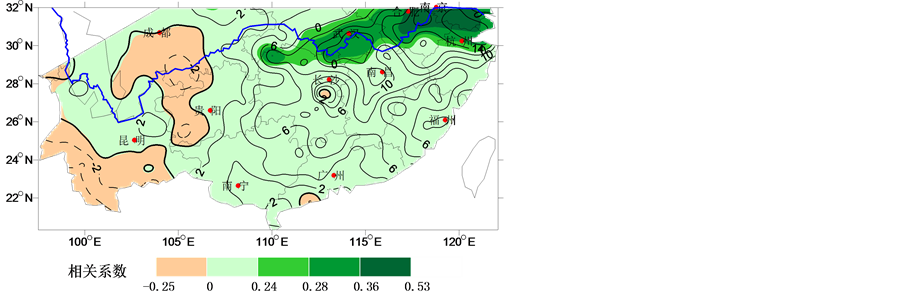

计算南方各站冬季降水长期变化的一阶线性趋势,利用回归系数与相关系数之间的关系,求得各站的相关系数r,为便于分析降水趋势的显著性,将冬季降水的倾向率和显著性检验的r叠加在一起绘制空间分布图(图2)。从图2可以清楚地看到,我国南方大多数区域降水变化略有增多趋势,整体上来看,倾向率从西向东增大。云贵高原有不显著减少趋势,长江下游的湘北–赣北–徽南–浙北有显著的增多趋势,倾向率6~14 mm/10a,其余地方降水变化趋势不显著增多。

该区冬季降水的标准差平均54 mm,从西向东递增,滇北–成都平原最小,一般在20 mm以下,东

Figure 1 . Spatial distribution of the winter precipitation in Southern China.

图1. 中国南方冬季降水空间分布

Figure 2. The spatial distribution of linear trend of long-term variation of the winter precipitation in southern China (Contour lines: The incalescence rate, mm/10a, shaded area: correlation coefficient)

图2. 中国南方冬季降水线性趋势空间分布图(等值线:趋势,mm/10a,阴影区:相关系数)

部的江浙一带在80~90 mm之间,在广东有一大值中心100~120 mm,中部的湖北、湖南、广西地区在60~80 mm(图略)。各月中以2月340 mm为最大,其次是12月和1月260 mm(图略)。

该区冬季降水的相对变率平均51 %,从南北向中部递减,在成都平原–贵州北部–湖南形成最小中心,一般在35%以下,南部的云南–广西–广东一带50%~80%(图略)。各月中以12月97%为最大,其次是1月79%,2月75%(图略)。

5. 冬季降水的整体异常及区域特征

5.1. 降水整体异常的空间分布

对降水场进行EOF分析,前10个载荷向量的累积方差贡献率接近80%,即南部冬季降水EOF的收敛速度较慢。由于前三个载荷向量的方差贡献较大,而且累计方差贡献率接近60%,代表了降水变化的主要特征,其余各载荷向量的方差贡献不足5%,因此,以下主要讨论前三个主模态的分布及其时间变化特征。

在载荷向量图上某点的载荷值表明了该点降水与其对应的时间系数之间的相关程度。若该点载荷值的绝对值愈大,则该点降水愈易明显偏多或偏少,变化愈敏感;反之亦然。图3中,第1载荷向量LV1,方差贡献率32.2%,全区为一致的正值(仅四川的盐源−0.02和云南的会理−0.01),有82%的站载荷值在0.28~0.88之间(通过α = 0.05显著水平检验),全区一致的正相关。说明全区一致增多或减少是南方降水异常最常出现的情况;第2载荷向量LV2,呈西南与东北相反,载荷值零线从巫山–云贵高原东侧–沿南岭延伸到东。区内东北部的长江中下游平原降水距平与西南部的云贵高原降水距平变化相反,东北部降水距平与PC2序列呈较强的反相关关系,西南部降水距平与PC2序列呈较强的正相关关系,方差贡献率15.1%,是中国南部次常出现的降水异常分布型,可称为“高原平原差异型”模态;第3载荷向量LV3,呈东南与西北相反,以西北为主,中心值在巫山附近,载荷值零线呈东北-西南向从云贵高原东南侧延伸到武夷山北侧,方差贡献率10.4%,也是中国南部次常出现的降水异常分布型,可称为“巫山型”模态。

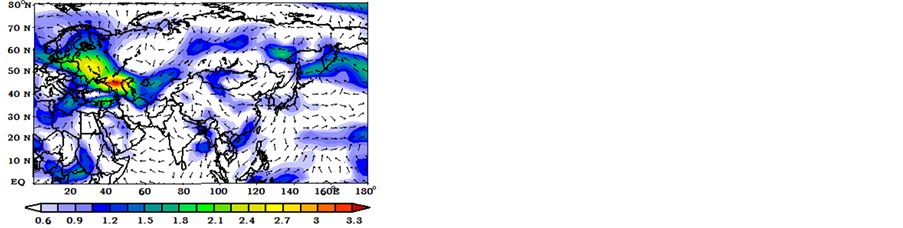

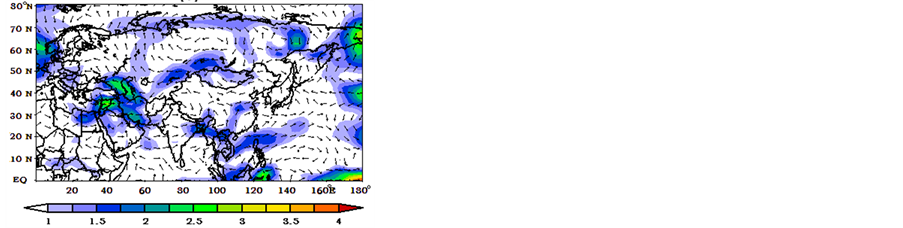

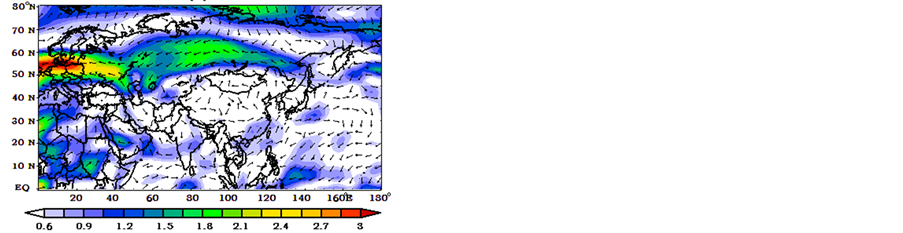

取PC1~PC6绝对值最大的年作为该异常型的典型年,则第一型的典型年是1965、1970、1974、1984、1985、1995、1996年,第二型的典型年是1962、1968、1969、1983、1992、1994、1997、2009年,第三型的典型年是1971、1972、1991、1993、2004、2006、2010年。分别对这三个异常型的典型年用850 hPa矢量风及其距平进行合成分析(图4),在风场上,各异常型都处于西南风控制之下。但在风场的距平

(a)

(a) (b)

(b) (c)

(c)

Figure 4. Three kinds of 850 hPa vector wind anomalies synthetic field of the winter precipitation anomaly patterns in Southern China

图4. 中国南方冬季降水三种异常型典型年850 hPa矢量风距平合成场

场上,第一型,整个区域处于矢量风距平反气旋中,风速距平中心在华南;第二型,西部为矢量风距平气旋,东部为矢量风距平反气旋;第三型,东南部位于矢量风距平反气旋后部的西南气流中,距平反气旋中心在海洋上(约140˚E, 25˚N),西北部位于矢量风距平气旋南部的偏西气流中,距平气旋中心在川北。矢量风距平场的这种配置与降水异常型基本一致,说明南部冬季降水整体异常与风场的异常变化关系密切。

5.2. 降水整体异常的时间变化

PC1的变化和区域平均值一致,代表南方降水的整体演变。从年代变化分析,自1961年以来,中国南方冬季降水经历了两个波动阶段:1960s~1970s中期降水增加,以偏多为主,1970s后期降水减少,以偏少为主;1980s~1990s后期增加,1990s后期以来处在减少阶段,这一阶段降水以偏多为主。降水的这种演变趋势在区域分布上有一定差异,在后面的分区中将进一步讨论。

LV1全区皆为正载荷值,对应的PC1时间序列>1倍方差点是异常偏多(偏少)年(图3PC1)。其中1998、1983、1990、1995、1985、1993、2003、1992年依次是过去50年中全区性的前8个多雨年,全部出现在1980s以后,75%出现在1990s以后;而1963、1999、2009、1986、1996、1984、1987年依次是过去50年中全区性的前7个少雨年,86%出现在1980s以后。

在LV2模态中,东北部为负载荷值,这样对应的PC2曲线上>1倍方差的点1997、1995、1962、1971、1968、1992、1983年是长江中下游冬季降水偏少年,而云贵高原冬季降水偏多年;低值点2009、2003、1973、2010、1998、2005、1969年是长江中下游冬季降水偏多年,而对应云贵高原冬季降水偏少年(图3PC2)。PC2具有不显著的下降趋势,即云贵高原冬季降水减少,长江中下游降水偏多,但1990s以来,这种趋势更加明显。在LV3模态中,主要是巫山区域1993、1991、2003、1971、2007、2004年异常偏多,2010、1983、1969、1979、1975、1972、1968年异常偏少。近50年无明显变化趋势,但进入本世纪显著减少,特别是2007年以来急剧减少。

5.3. 降水异常的分区

REOF能方便地分析不同区域之间要素异常的相互关系和变化响应的敏感区域。根据North等[24] 的经验判据,仅截取其前6个载荷向量(LV1~LV6)就能较好地解释该区降水时空变化的主要特征。为进一步分析我国南方冬季降水异常分区细节,为该区的气候分区提供客观依据,我们在EOF分析的基础上,对其前6个LV分量进行了方差极大正交旋转(REOF)。取前6个旋转载荷向量场分析,得出季风区冬季降水的6个主要空间异常区域(图5)。

根据季风区域异常降水相关程度的高低,依图5前6个RLV的0.5等值线的范围,将中国南方分为6个小区(图5)。从图中可见,在巫山、湘南、桂西的三个区面积甚小,因此,我们主要分析前三个较大的异常区,分别称为华南区、长江中下游平原区、云贵高原区,简称Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区。

华南区(图5RLV1):RLV1为正值,占总方差的:18.90%,大值区主要包括桂桂西、湘南、浙南、赣南和广东,中心位于广州(23˚10'N, 113˚20'E),最大RLV值0.94;表明这些地方是南方降水异常的最敏感区。等值线分布呈东北–西南走向,与南岭和武夷山构成的地形走向一致,表明了地形对降水的作用。

长江中下游平原区(图5 RLV2):RLV2为正值,占总方差的18.57%。主要包括湘东、鄂南、皖南、苏南、闽北、江浙等地。RLV以浙江景德镇(29˚18'N, 117˚12'E)为最大中心,RLV值0.93。这些地方是南方冬季降水异常的次敏感区。

云贵高原区(图5 RLV3):载荷值以正值为主,占总方差的10.84%。主要包括云南、桂西、黔西和川南。以云南的景东、玉溪(24˚20'N, 102˚33'E)为最大中心,RLV值0.84。

5.4. 各区降水异常的时间变化

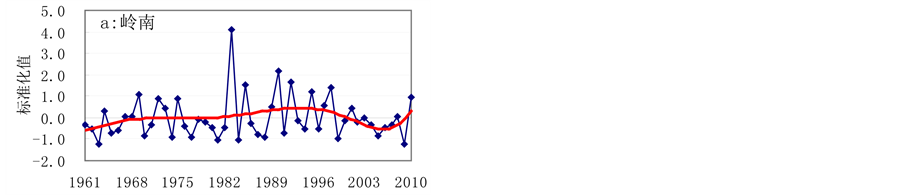

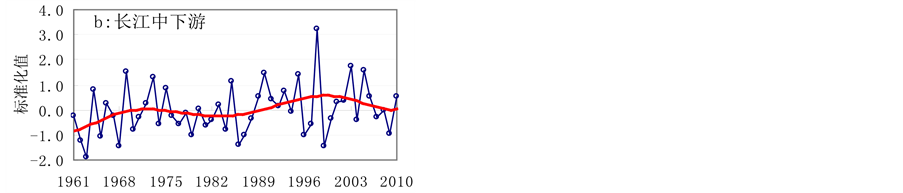

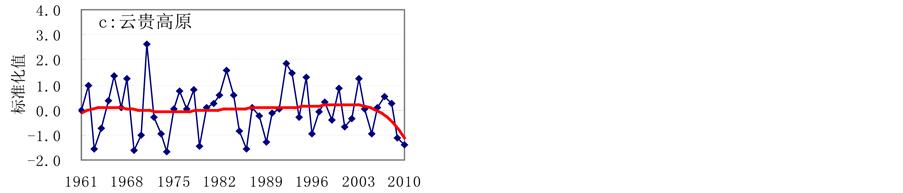

根据分区结果,以每个区所有台站降水的平均值作为该区的降水代表序列,分别绘制三个区域平均降水标准化曲线(图6a~c),分析各区降水异常的时间变化。

异常偏多(少)年份特征:我们从各代表站降水曲线上选取>1倍标准差得到各分区湿冬(干冬)的代表性年份(表1)。华南区湿冬年有7年,主要出现在1980s~1990s,干冬年4年中有3年出现在1980s以后;长江中下游湿冬年有8年,主要出现在1990s~2000s,有8个干冬年,1960s居多;云贵高原异常湿冬和干冬的年份各有8年,分散出现在各年代。

华南(图6a)1960s~1970s变化幅度小,以偏少为主,1980s~1990s以偏多为主,在1983年达到峰值后一直下降,本世纪处于偏少状态。

长江中下游(图6b)经历了两次波动,1960s上升,1970s下降,1980s上升到1998年达到峰值后又缓慢下降,1988年发生突变,其后处于偏多状态。1960s前期、1970s后期~1980s后期以偏少为主,1960s后期~1970s中期、1980s末期以后以偏多为主。王永光等[25] 认为SOI在20世纪90s中期达最盛后,未来将向正指数转变,即太平洋海温将由El Nino型向La Nina型过渡,这将有利于夏季长江流域降水减少。事实上,1998年后半年至2001年、2005年后半年至2006年上半年、2007年至2009年上半年频繁地出现了La Nina。

Figure 6 . The interannual departure variation of winter precipitation of three climatic sub areas (a~c) in southern China (Dash line for linear trends, solid line for multinomial)

图6. 中国南方3个分区(a~c)冬季降水时间演变(虚线为线性趋势,实线为多项式)

Table 1. Years when winter precipitation is obviously abnormal in each subarea in Southern China

表1. 我国南方各分区冬季降水明显异常的年份

云贵高原(图6c)无明显变化趋势,冬季降水的年际和年代际变化围绕平均状态来回振荡,1970s中期~1980s初期、1990s降水偏多,1960s末期~1970s初期、1980s后期、2000s后期偏少。这与文献[26] 的分析结果略有差异,可能与使用资料长度不一致而平均值不同有关。

6. 小结和讨论

1) 我国南方冬季降水自西向东递增,高值中心分别在湘东和江浙闽交界区,而在云南北部和四川南部有一干舌区,这一干舌区的存在是导致我国西南地区冬季易出现干旱的重要原因之一。近50a南方降水以4.42 mm/10a的速率不显著增多,其中,1月以32.59 mm/10a的速率显著增多,2月份不显著增加,12月不显著减少。冬季降水经历了两个波动阶段:1960s~1970s中期降水增加,以偏多为主,1970s后期降水减少,以偏少为主;1980s~1990s后期增加,1990s后期以来处在减少阶段,这一阶段降水以偏多为主;冬季降水的稳定性,从南北向中部递增,在成都平原–贵州北部–湖南形成一个相对稳定中心。

2) 南方大多数区域冬季降水变化有上升趋势,倾向率自西向东增大,在长江中下游的湘北–赣北–徽南–浙北一带有显著的增多趋势,云贵高原有不显著减少趋势,其余地方降水变化趋势不显著增多。

3) 由于降水的局地性很大,使得EOF收敛速度很慢,各个分量所占权重较小,只有前三个分量较大,方差贡献都高于10%,其余分量不足5%或更小,但前三个分量的累计方差贡献率只有60%,说明南方冬季降水的局部性和复杂性。因此,我们只能讨论较普遍的整体异常特征,即该区冬季降水异常的全区一致型、高原平原差异型和巫山型3种常见分布模态,通过合成分析,发现降水异常与风场的异常有关联。根据REOF分析能突出局域特点的性能,又进一步将该区冬季降水异常细分为华南区、长江中下游平原区、云贵高原区、巫山、湘南、桂西6个子区域,其中后三个区面积甚小,因此主要分析了前3个子区域的降水异常特征;另外取旋转的PC分量个数不同,其分区产生的小区域就有一定的差异。

4) 受气候变暖影响,极端气候事件频繁出现。全区性的异常偏多偏少年,大多数出现在1980s以后,各分区的异常干、湿冬年,华南和长江中下游大部分也出现在1980年以后,但云贵高原比较分散,可能与西南地区复杂的地形造成这一区域气候变暖不显著[20] [27] 有关;长江中下游在1988年有突变现象。各区降水的年际、年代变化差异较大,但进入本世纪都处于减少趋势。

本文揭示了我国南方冬季降水异常的基本时空分布特征,并分析了降水的气候变化规律,但对其影响机制未加分析,有待于另文讨论。

基金项目

国家重点基础研究发展(973)计划2013CB430200(2013CB430206)资助。