1. 引言

水是人类及自然界其他一切生物生存和繁衍不可或缺的自然物质,也是人类进行物质文明、精明文明和生态文明建设必不可少的自然资源。水资源具有可再生性,水在自然界中的循环运动,为人类带来了取水不尽、用之不竭的水资源,对人类的生活和生产有着重大的影响。而作为连结地球系统中地圈、生物圈、大气圈的纽带,水文循环的自然过程不可避免地要承受气候变化和人类活动两方面造成的影响[1] [2] 。

鄱阳湖是我国最大的淡水湖泊,位于江西省的北部、长江中下游南岸,承纳赣江、抚河、信江、饶河、修河五河及博阳河等支流来水,经调蓄后由湖口注入长江,是一个过水型、吞吐型、季节性湖泊。湖口水位(冻结吴淞高程)22.5 m时,湖区通江水体面积3706 km2,容积302亿m3。鄱阳湖不仅是长江洪水和五河洪水重要的调蓄场所,也是世界著名的湿地,在长江流域治理、开发与保护中占有十分重要的地位。

近几十年来,由于以全球变暖为主要特征的气候变化,湖区围垦、河道采砂、城市化等下垫面条件变化、湖口以上长江干支流和湖区上游流域建成的众多水利工程,改变了湖区水文循环的形态,使水文要素如径流、洪水等生成及孕育环境产生了扰动。所以为应对变化环境对鄱阳湖区水文水资源影响,目前该区域存在着一些需要科学论证、妥善解决的问题:一是如何减少变化环境下鄱阳湖生态系统平衡与健康的不利影响,需要经过大量的水文水生态监测、整理分析与实验研究;二是鄱阳湖沿周边人口经济社会发展与城市化进程的加快对水资源提出了更高的要求;三是由于极端气候引发的洪旱灾害严重制约着当地经济社会的可持续发展;四是鄱阳湖的水文水资源对未来环境变化的响应制约区域发展规划和政策制定的问题亟需解决。

2. 研究的必要性

1) 鄱阳湖区水文水资源动态监测与分析研究面临的关键问题——水文监测体系与环境变化不适应

鄱阳湖位于江西省的北部、长江中游南岸,承纳赣江、抚河、信江、饶河、修河五河及博阳河等支流来水,是长江水系及生态系统的重要组成部分。

中华人民共和国成立初期,鄱阳湖就开展了水文监测研究工作。从1950年1月起星子、都昌、棠荫、康山站先后开展了湖区水位、水温、降水量、常规气象项目的监测,1973年起湖区开展了水质监测,2007年起湖区开展了水量水质动态监测,2009年开展了藻类试点监测。到2010年底,鄱阳湖区共有各类水文监测站点69处,其中水文站13处(含湖口),水位站15处,地下水监测站3处,墒情站4处,水质监测站点33处(含藻类试点监测站5处),实验站1处。鄱阳湖水文监测仍存在现有水文站网不足、功能不全,水文测报设施设备不满足生态监测的需要,完成大水体和枯水监测比较困难,实验研究人才缺乏、相关配套设施严重不足等问题,这使得实现湖区的水文生态动态监测存在着较大的困难;为此建设鄱阳湖水文生态监测研究基地势在必行,通过基地的建设,可以在现有水文站网的基础上,逐步建成覆盖鄱阳湖区,站点布局合理、监测项目齐全、技术装备先进的现代化大型湖泊水文生态监测研究基地;形成水文水环境与水生态要素全过程监测系统、室内实验室与野外试验场相结合的实验系统、基础研究与应用研究相互促进的研究系统和工作与生活条件保障支撑系统;全面、深入地开展水文、水生态、水环境、江河湖关系变化等方面的典型实验研究,为鄱阳湖生态环境保护、生态经济区建设、湖泊资源合理开发利用与管理提供科学依据,是鄱阳湖区水文水生态动态监测面临的关键问题。

2) 鄱阳湖区水资源研究面临的关键问题——环境变化加剧水资源紧缺问题

鄱阳湖属中亚热带湿润季风气候区,雨量丰沛,水资源总量较为丰沛,但由于流域受季风气候及地形地域特征的影响,水资源时空分布不均衡,一方面流域内水资源量的高值区主要分布在饶河、信江的上游区域,与经济发展不相适应;另一方面,水资源年内年际变化也较为剧烈,年内69%的径流量集中在汛期,其中连续最大四个月径流量就达54%,枯季径流所占比重很小,年际间丰枯交替,丰水年径流充裕,且易致洪涝灾害,而枯水年特别是连续枯水年则易导致水资源紧缺,如最丰年1998年径流量2646亿m3,而最枯年1963年径流量仅566亿m3,两者倍比4.7。而2011年春夏长江中下游发生的流域性旱灾也波及了鄱阳湖流域,2011年1~5月份,全省总降水量421.3 mm,比常年同期均值819 mm少49%,比1963年同期均值484 mm少13%,为1950年以来同期最少值。鄱阳湖流域水资源这一时空分布特征,使得尽管水资源多年平均总量较丰,但水资源供需矛盾仍很突出,本区域在农业灌溉季节的供需矛盾尤为突出。正确分析本区域水资源的供需及配置情况,并提出解决的有效办法,既确保环鄱阳湖生态经济区自身的经济社会的可持续发展,同时又保障本区域经济社会发展对水资源的持续需求,是鄱阳湖区水资源研究面临的关键问题。

3) 鄱阳湖区洪水分析研究面临的关键问题——气候变异导致洪涝灾害问题频发

鄱阳湖区同时还存在着一个阻碍经济社会可持续和谐发展的突出问题——防洪。受地形及气候影响,鄱阳湖区历来为洪水多发区,当发生全流域洪水时,五河七口洪水遭遇,又受长江洪水顶托影响,形成鄱阳湖峰高量大、历时长、灾害严重的大洪水或特大洪水。如1931、1954、1955、1998年、2010年大洪水等;流域内更为经常发生的是区域性大洪水,一般是由一、两次区域性暴雨形成,发生在某些支流或某一河段的大洪水,洪峰高,短时间洪量很大,洪水过程历时较短,在全流域均可发生,造成某些支流或局部河段的洪水灾害,如1982年赣江、抚河大洪水、1967年乐安河大洪水、1995年信江大洪水、1996年昌江大洪水、2005年潦河大洪水、2011年乐安河大洪水等。鄱阳湖洪水主要由暴雨产生,如何正确分析鄱阳湖流域洪水的遭遇情况、湖区设计洪水和提高鄱阳湖湖区水文预报精度和时效,合理优化防洪体系的调度运行,增加对鄱阳湖自身大洪水及对长江干流大洪水的防御应对措施,是目前鄱阳湖面临的又一关键技术问题。

4) 三峡水库运行后对鄱阳湖区水文情势变化影响——鄱阳湖水文水资源外部环境改变的适应性研究

三峡工程是长江流域防洪体系中的骨干工程,从2009年起三峡工程已正常运行,防洪库容221.5亿m3。三峡工程建成后在发挥巨大的防洪、发电、航运等综合效益的同时,其对水沙的巨大调节作用也使长江中下游来水来沙、河道冲淤、江湖关系等发生了新的变化,对鄱阳湖的水文情势亦产生影响,一些生态环境问题开始逐渐显现。鄱阳湖水利枢纽为规划在鄱阳湖入江水道屏峰山–长岭建设的水利枢纽,该工程汛期不发挥作用,只是在汛末对湖区水位进行控制,缓解湖区水位下降过快导致的问题,寻求洪水资源化利用。三峡水库运行后会对长江中下游乃至鄱阳湖区水文情势产生一定的影响,充分利用三峡水库优化调度方案、研究三峡水库的调度运行和鄱阳湖水利枢纽的调度运行方案,科学分析人类活动对鄱阳湖水文情势的影响,是保证鄱阳湖区和谐安澜的又一关键技术问题。

3. 总体思路与研究内容

3.1. 总体思路

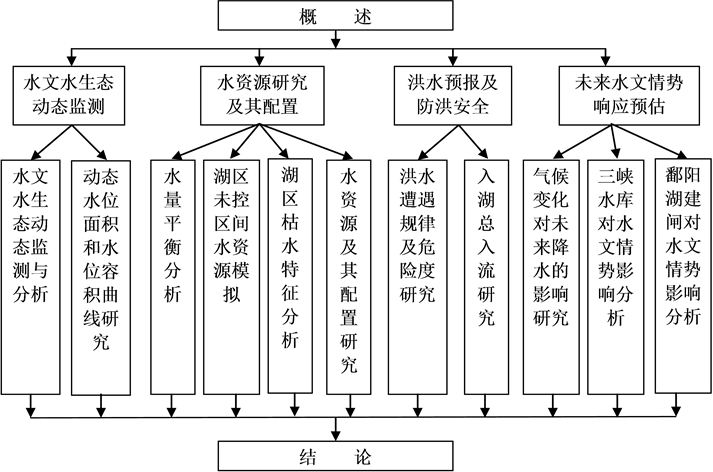

项目针对全球变暖和人类活动加剧等变化环境下鄱阳湖水资源管理与保护的需求,以水文水资源研究为主线,以鄱阳湖水文水生态动态监测基地为纽带,采用理论分析、动态监测及数值模拟等技术手段,系统研究变化环境下鄱阳湖区水文水资源演变过程,查明了鄱阳湖湖流、水资源与洪水的基本规律,结合未来降水情况,对鄱阳湖未来水文情势的响应进行预估。项目总体思路与关键技术问题的逻辑关系见图1。

Figure 1. Diagram of general research idea and key technology

图1. 研究总体思路和关键技术框图

3.2. 研究内容

本次研究以鄱阳湖水文生态监测研究基地、鄱阳湖区综合规划和鄱阳湖水利枢纽工程论证、规划、设计的生产和科研任务为基础,对变化环境下鄱阳湖水文水资源研究开展了系统而全面的工作。本次成果是在对以往众多研究成果进行整合、集成的基础上完成的,通过科学论证与理论创新,对鄱阳湖水文生态动态监测、水量平衡及水资源配置、洪水预报及防洪安全和未来水文情势响应预估等关键技术问题进行了分析研究。主要研究内容及如下:

1) 鄱阳湖水文水生态监测与分析

建成水文水环境与水生态要素全过程监测系统、室内实验室与野外试验场相结合的实验系统、基础研究与应用研究相互促进的研究系统和工作与生活条件保障支撑系统;全面、深入地开展水文、水生态、水环境、江河湖关系变化等方面的典型实验研究。在基地建设的同时,同步开展湖流与水质动态监测,并进行相应的分析。实现湖流与水质动态监测,在湖区形成水文、水环境及藻类变化全方位的监测预警。

2) 鄱阳湖动态水位面积和水位容积曲线研究

针对鄱阳湖不同水情变化产生的湖面各处水位差异,利用泰森多边形,结合现有水文(水位)站数量和分布、鄱阳湖湖盆特征和不同时期水流特点,将鄱阳湖分区域,推求同一时刻星子站水位对应的鄱阳湖动态水位面积、水位容积。

3) 鄱阳湖区水量平衡分析

对鄱阳湖的水量平衡进行专门研究,按照水量平衡的原理,将湖区降雨、蒸发和径流量分别进行计算,并分析水量不平衡的原因。研究结果表明,水量不平衡的原因较多,主要是受破圩、水文控制断面漫滩、流量精简测量、断面变化、人类活动、流量整编、湖流为顶托型和倒灌型时传统测流方法准确性低等因素影响。

4) 鄱阳湖区未控区间水资源模拟

以VIC模型为原理,在鄱阳湖未控区间流域上分别构建了集总式和网格尺寸为5 km × 5 km的分布式VIC水文模型,探讨了流域特征信息提取、空间离散、水文气象数据插值和参数网格化、汇流网络创建等关键技术,最后利用收集的水文气象资料对所建模型的日径流过程模拟能力进行了检验。研究结果表明,模型的模拟结果良好,基本能模拟反映研究区域的降雨径流特性。同时可以看到,在更精细的地形、土壤、植被数据支持下,分布式VIC模型的应用效果会有广阔的提升空间。

5) 鄱阳湖区枯水特征分析

采用1958~2010年枯水期特别近10年来的资料进行分析,从流域降水量减少、五河入湖水量减少,赣江外洲站、抚河李家渡站测流断面和河段河床下切,同水位下过水断面面积、水位–流量关系曲线右移,枯水期长江上中游来水量减少,长江干流湖口附近水位拉动鄱阳湖湖水加快下泄等造成鄱阳湖近年枯水位下降、枯水日益严重的重要原因进行综合深入分析。

6) 鄱阳湖区水资源及其配置研究

在查清全流域水资源总量及水资源开发利用现状与用水水平平等的基础上,通过对鄱阳湖生态经济区各地市国民经济各部门各行业中、长期各阶段(2020、2030年)的经济社会发展指标与需水量分析预测以及对现有供水工程不同水平年和不同保证率条件下的可供水量分析,在充分挖掘现有节水潜力和水资源有效保护的基础上,研究制定区内及各地市的水资源开发利用与配置总体方案,提出不同地市不同水平年的用水总量控制指标和各部门各行业的用水总量与定额指标,为经济社会发展和生产力布局、经济结构调整以及水资源管理等提供科学依据。

7) 鄱阳湖流域洪水遭遇规律及危险度研究

分析讨论了鄱阳湖流域1958~2007年洪水遭遇及其灾害特性,对鄱阳湖防洪减灾研究现状进行了总结和概括。建立了平均组合灾变度比和遭遇次数分布系数两个评价指标,并用于7种情形的洪水过程和峰值遭遇危险程度评价。研究结果表明,鄱阳湖洪水先于长江洪水发生,两者洪水遭遇风险较小。

还分析了鄱阳湖区内的预报方案,为提高鄱阳湖湖区水文预报精度和时效,编制了湖泊水量平衡和多要素相关分析预报两种方案,并用上述预报方程对鄱阳湖星子站1991~2003年洪水进行预报检验。研究结果表明,项目所研制的预报方案可以确实地提高鄱阳湖湖区水文预报的精度和时效,研究成果在鄱阳湖防洪体系的调度中发挥了重要作用。

8) 鄱阳湖入湖总入流研究

在鄱阳湖流域设计洪水的计算中引入总入流的计算方法,回避了平原水网区诸多难于定量的影响洪量的因素,将不同年代洪量的计算统一到同一个基础上,保证分析资料的一致性,采用总入流系列可以进行设计洪水的分析计算。计算结果表明,采用总入流计算的方法可以较好地解决平原区设计洪水的计算问题。

9) 气候变化对鄱阳湖流域未来降水的影响研究

利用鄱阳湖流域的站点实测降水数据和大网格NCEP气象再分析数据,建立了鄱阳湖流域降水统计降尺度ASD模型,将A2和B2情景下的HadCM3输出数据降解,预测鄱阳湖流域的未来降水变化。建立的统计降尺度模型在率定期和检验期均能较好地模拟鄱阳湖流域的降水变化过程,各分区未来降水有增有减,距离基准期的时间越长,降水的变化幅度越大。

10) 三峡水库调度运行对鄱阳湖水文情势影响分析

根据三峡水库2003年以来实际调度运行情况下鄱阳湖区水位流量变化,分析三峡水库调度运行对湖口站水位流量的影响。结果表明,三峡水库运行前,鄱阳湖区多年平均水位虽略有下降,但总体变化不大,水位的变化呈现周期性变化;三峡水库运行后,鄱阳湖区水位下降的幅度快于三峡水库运行前,在不同的调度运行周期,水位和流量呈现不同的变化。

11) 鄱阳湖建闸对鄱阳湖水文情势影响分析

通过分析现状条件下鄱阳湖区水位、流量年际年内变化、水位的趋势变化及枯水形成的原因等,并根据鄱阳湖水利枢纽的调度时段分析鄱阳湖建闸后对湖区水文情势及长江下游水资源的影响。分析结果表明,鄱阳湖建闸后,将在一定程度上改变天然的水文情势,从而对湖区一定时期的水生态环境产生影响,其影响程度取决于枢纽的建设型式、枯期控制水位和运行调度方式。鄱阳湖建闸后,对长江下游有显著的增补水量作用,枯水期特殊情况下可有效改善长江下游水资源状况,遇紧急情况通过调度可近距离保障长江下游用水安全。

4. 主要科技创新

本项目的主要创新点如下:

1) 建立了现代化的鄱阳湖水文水生态动态监测与研究系统;揭示了鄱阳湖湖流运动和水质变化的规律;提出了鄱阳湖动态的水位面积和水位容积关系曲线。

2) 提出了平原水网区水量平衡的分析方法;提出了未控区间流域水文参数网格化方法和平坦区域汇流网络构建方法;揭示了鄱阳湖近年来出现严重枯水的成因。

3) 提出了鄱阳湖区的洪水预报方案,提高了预报精度及时效;揭示了长江干流与鄱阳湖洪水的遭遇风险;提出了鄱阳湖入湖总入流的概念和计算方法,解决了鄱阳湖区设计洪水计算的技术难题。

4) 系统地分析了三峡水库运行调度对鄱阳湖水文情势的影响;系统分析了鄱阳湖水利枢纽建成后运行调度对鄱阳湖及长江下游水文情势的影响;建立了降水统计降尺度的ASD模型,预测了气候变化对鄱阳湖流域未来降水量的影响。

5. 主要认识

本文主要对变化环境下鄱阳湖区的水文监测体系、水资源短缺、洪涝灾害以及由于外部环境改变引起的水文水资源响应等方面进行了研究,取得了一定的成果,实现了湖区湖流与水质动态监测,解决了水量不平衡问题,采用分布式流域模型得出未控区间水资源量,利用Copula函数研究洪水遭遇风险,引入总入流概念解决设计洪水计算问题,建立统计降尺度模型预测未来降水,分析了三峡水库对湖区水文情势的影响等。多项研究的成果已应用于长江流域综合规划、鄱阳湖区综合规划、鄱阳湖水利枢纽项目规划设计和鄱阳湖水文水资源动态监测基地中。

NOTES

作者简介:王俊(1958-),男,教授级高级工程师,主要从事流域规划、工程水文分析计算工作。