1. 引言

完美主义一种积极追求高标准的稳定的人格特质,包括适应良好和适应不良两个方面(Slaney et al., 2001),适应良好完美主义是指积极追求高标准,并且在过程中会伴随着一定程度的成就感和满足感,自尊水平和积极情感也会提升,而适应不良的完美主义是指在追求不合实际的高标准的时候,伴随着焦虑、抑郁情绪以及低自尊,这与达不到高标准而产生的与现实的落差有关。抑郁是一种沮丧、悲观、反应性降低的消极情绪心境状态。自尊是个体对自我的总体评价,包括自我价值、重要性和能力等方面(Rosenberg et al., 1978)。

对完美主义与抑郁之间的关系研究都表明,完美主义和抑郁有关。在对大学生完美主义的研究表明,社会决定完美主义、错误在意度、行为迟疑度等代表适应不良的完美主义与抑郁呈显著正相关(Enns et al., 2002; Powers et al., 2004)。对儿童完美主义的研究表明,指向自我的完美主义和抑郁有关(Hewitt et al., 2002)。Sumi & Kanda (2002)对大学生的研究表明,适应不良完美主义能够显著正向预测抑郁。Accordino等(2000)采用多重线性回归分析结果表明,近乎完美主义量表中的高标准维度可以负向预测抑郁症状,而差异性维度可以正向预测抑郁症状。

国内外对完美主义和自尊关系的研究结果一致表明:完美主义的积极成分与自尊正相关,完美主义的消极成分与自尊负相关(Rice et al., 1998;张秀阁等,2008;Ashby & Rice, 2002)。对自尊和抑郁的关系的研究结果表明:自尊与抑郁负相关(Rice et al., 1998)。Robert等将自尊看成是应激后抑郁发生的易感素质,他们指出不稳定的低自尊者更易表现出应激性抑郁反应(申自力,蔡太生,2007)。

以往对自尊在完美主义与抑郁之间的作用研究表明,在大学生中,适应不良完美主义与抑郁正相关,与自尊负相关,自尊中介适应不良完美主义和抑郁的关系(Rice et al., 1998)。Accordino et al. (2000)对中学生的研究结果表明,随着学生个人标准的增加,其抑郁水平和自尊水平都增加;而随着学生感觉到的个人标准和实际成绩之间差异的增加,其抑郁水平增加,自尊水平下降。张秀阁等(2008)对初中生的研究表明自尊部分中介适应不良完美主义和抑郁关系,但它并不中介适应良好完美主义与抑郁的关系。杨丽等(2011)研究结果表明,在整合模型中高标准调节了差异和抑郁间的关系,自尊部分中介了差异和抑郁间的关系。

医学生的学科专业性强,职业方向较为单一,大多数医学生未来会选择从事医疗相关工作,这意味着他们将会面对来自自身、学业、社会等多方面的压力。而就目前的研究现状和社会形势来看,从心理健康角度对医护人员的关注还不够深入。本研究的目的就是探索在医学大学生样本中,自尊对其完美主义和抑郁的关系是否具有中介作用。从而获得更多的完美主义和抑郁关系机制方面的信息,对今后可能产生的心理问题和心理疾病提供正确的预防措施和正向的指导。

2. 研究方法

2.1. 研究对象

选取两所医学院校中临床医学、中医学、护理学、医学检验技术、医学影像学专业大学生进行施测,共发放700份问卷,回收700份,其中有效问卷603份。回收率为100%,回收有效率为86.14%。剔除无效问卷的原则:漏选或同一问题多选,都作答为同一选项,以上情况都视为无效问卷。样本构成情况如表1所示:

2.2. 研究工具

2.2.1. 近乎完美主义量表修订版(APS-R)

近乎完美主义量表英文原版是由Slaney等(2001)编制,杨丽等(2007)修订了该量表中文版,包括“高标准”、“秩序”和“差异性”三个维度,共22个项目,采用7点计分法,1~7代表从“极不符合”到“极为符合”。高标准维度有6个项目,差异性维度有12个项目,秩序维度有4个项目,三个维度内部一致性α系数分别为0.76、0.85、0.67,重测信度分别为0.72、0.7、0.68,量表的结构效度和效标关联效度良好。本研究中三个维度的内部一致性α系数分别为0.85、0.86、0.73。

2.2.2. 流调中心抑郁量表(CES-D)

流调中心用抑郁量表(CES-D)由Radloff (1977)编制,目的是测量抑郁情感体验或心境。量表由20个项目组成,要求被试评定在过去一周内各个症状出现的频率,从“偶尔”到“多数时间”分别计0分到3分,其中有4、8、12、16四个项目反向计分,总分越高则抑郁症状越严重。章婕等(2010)在中国人群中的研究表明CES-D中文版内部一致性Cronbach α系数为0.90,结构效度和效标效度良好。本研究中量表的内部一致性α系数为0.88。

2.2.3. 自尊量表(SES)

自尊量表(SES)由Rosenberg于1965年编制,共10个项目,采用四级评分,3、5、8、9、10五个项目为反向计分,总分越高说明个体自尊水平越高。SES的内部一致性Cronbach α系数为0.85,重测信度为0.82,与焦虑的相关系数是−0.64,与抑郁的相关系数是−0.54 (汪向东等,1999),信效度良好。本研究中量表的内部一致性α系数为0.81。

2.3. 研究程序

以班级为单位进行施测,提前对主试进行培训。现场宣读问卷指导语,并保证施测的保密性原则,当场回收问卷,并给受测者发放小礼品。

2.4. 数据处理与统计

本研究使用SPSS 20.0、SPSS宏插件Process 2.1对数据进行处理和分析,运用描述统计、相关分析、因子分析、回归分析、中介效应检验等方式对数据进行处理。

3. 研究结果

3.1. 共同方法偏差的检验

由于本研究采用是问卷调查的方式收集数据,结果可能会受到共同方法偏差影响,所以采用Harman单因子检验法(周浩,龙立荣,2004)对问卷所有项目进行共同方法偏差检验。结果表明,未旋转和旋转后得到的12个因子特征根都大于1,未旋转情况下得到的第一个因子方差解释率为24.26%,旋转后得到的第一个因子方差解释率为15.68%,都小于40%的临界值,说明不存在明显的共同方法偏差。

3.2. 完美主义各维度与抑郁、自尊的相关分析

使用SPSS 20.0,采用Person相关分析检验完美主义各维度与抑郁、自尊之间的相关关系,相关矩阵如表2所示:

Table 2. Descriptive statistics and correlation analysis of the perfectionism and depression and self-esteem

表2. 完美主义各维度与抑郁、自尊的描述统计和相关分析

注:*p < 0.05,**p < 0.01,***p < 0.001。

统计结果显示,高标准维度与自尊(r = 0.215, p < 0.01)呈显著正相关,与抑郁(r = −0.521, p < 0.01)显著负相关;差异维度与抑郁(r = 0.401, p < 0.01)呈显著正相关,与自尊(r = −0.416, p < 0.01)呈显著负相关;秩序维度与抑郁(r = 0.195, p < 0.01)呈显著正相关;抑郁和自尊(r = −0.555, p < 0.01)呈显著负相关。

在完美主义三个维度中,秩序维度的适用性一直存在争论,Flett & Hewitt (2002)认为秩序是独立于完美主义人格之外的人格特点。杨丽等(2007)的研究也表明在中国文化背景下,秩序并不是完美主义人格特质的核心特征。而且在本研究中秩序维度的与自尊不存在显著相关,所以在后续研究中,只选择高标准和差异作为完美主义的指标。

在完美主义的成分中,高标准指个体对自己的行为设定高标准,差异指个体对自己未能达到目标标准而产生的差异感,量表编制者(Slaney et al., 2001)以及采用此量表作为研究工具的其他研究者(杨丽等,2007;张秀阁,2007)也没有将各维度得分加总,作为内涵相对一致的整体来处理。因此本研究中将沿用前人的处理方法,分别探讨完美主义的高标准维度和差异维度与抑郁的关系。

3.3. 自尊在高标准维度与抑郁之间的中介效应分析

本研究采用Hayes (2013)提出的PROCESS for SPSS的Model 4,使用层次回归分析方法,对自尊在完美主义高标准维度与抑郁之间的中介作用进行检验,具体结果见表3:

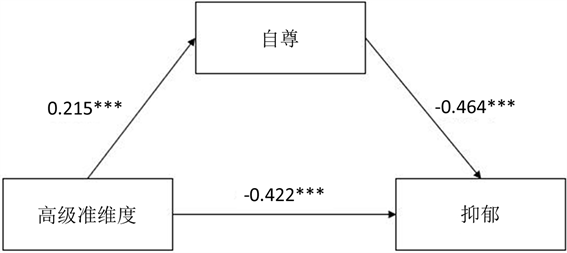

如表3所示,以抑郁为因变量,高标准为自变量,结果显示:高标准维度能负向预测抑郁(β = −0.521, p < 0.001)。以自尊为因变量,高标准为自变量,结果显示:高标准维度能正向预测自尊(β = −0.521, p < 0.001)。最后将抑郁作为因变量,高标准作为第一层自变量,自尊作为第二层自变量,结果显示,高标准能负向预测抑郁(β = −0.422, p < 0.001),自尊能负向预测抑郁(β = −0.464, p < 0.001)。以自尊作为中介变量能够解释总方差的47.6% (ΔR2 = 0.476, F = 274.051***)。

Table 3. Mediating effect test of self-esteem between high standard and depression

表3. 自尊在高标准维度与抑郁之间的中介效应检验

注:*p < 0.05,**p < 0.01,***p < 0.001。

使用偏差校正Bootstrap法来评估中介(间接)效果,即高标准通过自尊影响抑郁的间接效应是否显著异于零,并通过设定重复抽样为5000次,计算95%的置信区间运行中介效应检验。如果标准化效应的95%置信区间没有包括0,表明效应显著。结果见表4:

Table 4. Effect of decomposition and deviation correction bootstrap 95% confidence interval

表4. 效应分解及偏差校正bootstrap的95%置信区间

由表4可见,所有效应的95%置信区间不包括0,说明自尊对作为中介的模型成立,最终模型如图1所示:

Figure 1. Mediating effect model of self-esteem between high standard and depression

图1. 自尊在高标准与抑郁之间的中介效应模型

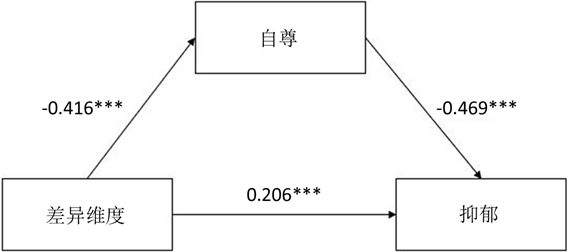

3.4. 自尊在差异维度与抑郁之间的中介效应分析

对自尊在完美主义差异维度与抑郁之间的中介作用进行检验,结果如表5所示,以抑郁为因变量,差异为自变量,结果显示:差异维度能正向预测抑郁(β = 0.401, p < 0.001)。以自尊为因变量,差异为自变量,结果显示:差异维度能负向预测自尊(β = −0.416, p < 0.001)。最后将抑郁作为因变量,差异作为第一层自变量,自尊作为第二层自变量,结果显示:差异能正向预测抑郁(β = 0.206, p < 0.001),自尊能负向预测抑郁(β = −0.469, p < 0.001)。以自尊作为中介变量能够解释总方差的34.1% (ΔR2 = 0.341, F = 156.503***)。

Table 5. Mediating effect test of self-esteem between discrepancy and depression

表5. 自尊在差异维度与抑郁之间的中介效应检验

注:*p < 0.05,**p < 0.01,***p < 0.001。

使用偏差校正Bootstrap法来评估中介(间接)效果,结果如表6所示,所有效应的95%置信区间不包括0,说明自尊对作为中介的模型成立,最终模型如图2所示:

Table 6. Effect of decomposition and deviation correction bootstrap 95% confidence interval

表6. 效应分解及偏差校正bootstrap的95%置信区间

Figure 2. Mediating effect model of self-esteem between discrepancy and depression

图2. 自尊在差异与抑郁之间的中介效应模型

4. 讨论

本研究是目的旨在探索医学大学生完美主义与抑郁及自尊之间的关系,相关分析的结果表明,高标准维度与抑郁显著负相关,与自尊显著正相关,差异维度与抑郁显著正相关,与自尊显著负相关。适应良好的完美主义自尊水平高,抑郁程度低,适应不良的完美主义自尊水平低,抑郁程度高。适应良好完美主义是与成就相关的积极因素,表现为积极地追求与实际符合的高标准有利于心理健康。而适应不良完美主义则是与达不到成就相关的消极因素,表现为一味设置不符合实际的标准,在达不到这一标准和要求的时候往往会感到自身能力与目标之间的差距,从而对心理健康产生不良的消极影响。这也提示高校心理健康教育工作者,在医学生群体中,对完美主义者进行心理教育和咨询的时候,要尽量减少适应不良完美主义的破坏作用,进一步发挥适应良好完美主义的积极作用,多关注适应不良完美主义者,使其人格朝着适应性的方向发展。在张秀阁(2008)等人的研究中,完美主义的积极成分和消极成分不相关,Rice et al. (1998)、Ashby & Rice (2002)和杨丽等(2011)的研究表明完美主义的积极成分和消极成分正相关,而在本研究中,高标准维度与差异维度呈负相关,究其原因可能是被试群体的不同所致。本研究选取的医学大学生群体,特殊的学科背景,与其他专业相比更严格的标准和要求,可能会使适应和适应不良两种完美主义完全独立,从而导致结果的差异。

在本研究中,自尊部分中介了差异与抑郁的关系,此结果与Rice等(1998)和张秀阁等(2008)的研究一致,表明差异既可以直接影响抑郁,也可以通过自尊间接地影响抑郁。一方面,当个体总是感觉自己的实际表现和自己想要达到的标准间有差距,对自身的表现不满意,对自己的缺点不容忍和对自己的失败不接纳时,可以直接引发抑郁;另一方面,个体的上述倾向性也可以通过使个体对自己的自我价值、重要性和能力等方面的整体评价(即自尊)降低,进而产生抑郁情绪。以往研究中,自尊中介适应不良完美主义和抑郁关系,但它并不中介适应良好完美主义与抑郁的关系。与前人研究结果不同的是,本研究中,自尊也部分中介了高标准与抑郁之间的关系。高标准可以负向预测抑郁,正向预测自尊,自尊可以负向预测抑郁,表明适应良好的完美主义和高水平的自尊可以减少抑郁的发生。作为未来医学界的后备人才,医学生的心理健康状况与国家的医疗队伍建设息息相关,影响着国家医疗事业的发展,所以医学生的心理健康是很重要的。因此,高校对医学生心理层面的健康给予更多的关注是很有必要的,在对医学大学生进行心理健康教育和心理咨询的时候,要引导学生采用积极的应对方式,让完美主义向着适应性良性发展,注意帮助学生提升自身的自尊水平,从而在一定程度上减少抑郁,提升心理健康水平。

自尊作为起中介作用的个性变量,不仅是心理健康的重要标志,对个体的情感、社会适应等方面也具有重要的制约作用(杨丽珠,张丽华,2003)。自尊影响着人们对行为结果的反应,自尊水平高的人对行为结果更倾向做自我的归因。高自尊的人通常相信自己有能力,并能在从事成就有关的工作中表现良好,面对成功时,他们会合理地归因于自身能力,面对失败时,不会一味地归因于自我能力不足(Blaine & Crocker, 1993)。所以高自尊的人在面对失败时比低自尊的人更少体验到痛苦的情绪(Brown & Dutton, 1995)。本研究中,自尊在完美主义两个维度与抑郁之间都起到中介作用,根据这一发生机制,可以推测,自我评价低是导致抑郁的因素之一,常常贬低自身能力并伴随自卑感、无价值感的个体更容易产生抑郁,自我评价高的个体抑郁水平更低。情绪的认知理论认为认知评价过程决定情绪反应的方向,在完美人格与抑郁的关系中,完美主义通过自尊这一因素影响个体的认知评价,从而影响抑郁。这提示提示我们,面对医学生群体中的完美主义者,帮助他们提升自尊水平很重要,在面对达不到自我设定的标准的情况时,高水平自尊可以成为缓冲不良后果的资源,有效降低抑郁的程度。对于在医学生中已经存在的心理健康问题,心理咨询和教育工作者要尽可能全面地寻求有效的解决方法和应对对策,进一步促进医学大学生的心理健康状态能够运行良好,从身心健康角度指导他们更好地适应高强度的医学训练,从而促进其个人的健康成长和心理全面发展。

5. 结论

自尊在完美主义高标准维度与抑郁之间其起部分中介作用,在差异维度与抑郁之间起部分中介作用,提升医学大学生完美主义者的自尊水平有助于减少抑郁。