1. 引言

对马克思主义合作理论既要继承又要发展。列宁和斯大林的合作理论继承于马克思恩格斯的合作理论,并在苏联充分的合作社实践中汲取养分,是对马克思主义合作理论的重要发展。出于现实条件原因,马恩未能取得充足的合作社实践经验,因而未能对合作社发展的适度规模和阶段性等问题作出具体指导,这使后来者用马恩的合作理论指导实践时遇到一些困难,但同时也提供了发展的空间。列宁和斯大林在指导苏联合作社实践过程中,不仅继承马恩的合作理论,而且在考查具体情况的过程中先后提出了各自重要的合作社思想,特别是他们关于合作社的内涵及功能的重要论述,为马克思主义合作理论留下了非常宝贵的理论成果。

2. 列宁斯大林合作理论的现实基础

2.1. 列宁斯大林合作理论的政治基础

1) 无产阶级革命的胜利是列宁斯大林合作理论的重要政治基础

列宁和斯大林的合作社理论除了继承马克思恩格斯的合作理论外,主要从苏联的合作社实践经验总结中形成。列宁的合作社理论开始形成于十月革命前后,为无产阶级对抗资产阶级争取政权的革命战争提供了政治策略,指出无产阶级建设社会主义过程中的正确组织方式。无产阶级十月革命的胜利,进而无产阶级新兴政权国家苏联的建设发展,在这一新兴国家建立初期无产阶级政权的稳固工作中,既为列宁和斯大林合作社理论的形成与发展提供了阵地,又使他们的合作社理论发挥了政治导向作用。

2) 资产阶级残余的影响也是列宁斯大林合作理论形成的政治因素

列宁的合作社理论为苏联新兴的无产阶级政权巩固政治力量,发展国家经济提供了思想指导。但苏维埃政权建立之初,武装及经济实力较薄弱,因而遭到国内外反对派的攻击,资本主义残余势力更试图反扑工人阶级建立的政权,重返旧俄国资本主义时代。在严峻的政治环境下,建立合作社,把工人阶级组织起来增加凝聚力,同时挖掘贫农的力量,是巩固苏维埃政权的需要。在新兴国家发展的初期,特别是有着建设社会主义目标的国家,列宁和斯大林都认识到建设合作社,发展合作经济的重要性。他们深刻解读马恩的合作理论,在新成立的苏联发起合作社运动,为巩固和发展无产阶级国家垒实根基。

2.2. 列宁斯大林合作理论的社会基础

1) 社会生机准备复苏为列宁斯大林合作理论形成提供社会基础

列宁领导创办的合作社主要由无产工人组成,工人阶级以合作社巩固政权。列宁认为,工人阶级必须掌握政权,彻底推翻资产阶级的统治,才能建成社会主义的合作社,否则有资本主义因素在,合作社就会不可避免地被转化成资本主义股份企业,生产收益又归资产阶级所有,工人阶级的利益会遭受损害。所以只有工人阶级掌握政权后建立的合作社才能保证工人自己的利益,这是列宁合作社理论中始终坚持的准则 [1] 。苏联新兴国家政权的建立使社会面貌焕然一新,使无产工人对生活充满热情,使社会生机得以复苏,这为苏联的合作社发展与列宁及斯大林合作社理论的补充完善提供了社会基础。

2) 充足的劳动后备军是列宁斯大林合作理论形成的社会动力

初建政权的苏联必经一个关键的巩固期,列宁以卓越的先见眼光为苏联经济的快速复苏选择了推动合作社运动的发展方式。创办合作社是工人阶级稳定政权的必要选择,是彻底摆脱资产阶级剥削压迫,建立人人均可自由享受平等权利社会的正确路径。俄国十月革命的胜利推翻了长期压在工人群众头上的大山,使社会上最广大的工人群众获得了为自己生产的权利,这极大解放了工人群众的劳动力,激发其劳动积极性,也为创建无产阶级合作社提供了充足的劳动后备力量,这也是列宁和斯大林合作社理论形成过程中的重要社会基础。

2.3. 列宁斯大林合作理论的经济基础

1) 社会生产力提高的需要是列宁斯大林合作理论的重要经济基础

十月革命胜利后,苏联成立之初的任务首先是稳固无产阶级政权,虽然此时的社会发展已受到工业文明的影响,但不依赖资产阶级力量的工人阶级尚未掌握与时代发展相匹配的生产力。新兴国家无论是要提高人民生活水平还是要加强国防军事力量,都离不开生产力的提高,从而增强经济支撑力量。苏联无产阶级政权建立初期,面对国内外反对派的压力,国家迫切需要提高生产力。联合起来的工人能更大程度地发挥自身潜在的生产力,经济基础增强的需要为苏联的合作社发展提供了有利土壤。

2) 社会主义工业化带动经济发展为列宁斯大林合作理论形成做好经济准备

资产阶级工厂生产遗留下来的机器技术为无产阶级的生产提供了较高基础,工人不必再从纯手工生产开始打拼。俄国十月革命胜利后,为加速巩固无产阶级政权,列宁带领工人大众走社会主义道路。而应当时增强国家军事实力的需求,苏联加大了社会主义工业的支持,到斯大林执政时期,苏联工业得到极大复苏,为二战胜利奠定了坚实基础。苏联的社会主义工业化为工人阶级组织建设合作社提供了丰厚的经济条件,同时为农业生产改革与农民组建合作社开辟了道路,亦提供了大量的物资基础。列宁斯大林领导的大规模合作社运动实践,使马克思主义合作理论得以在苏联获得一次空前的创新发展。

3. 列宁斯大林论合作社的组织内涵与本质属性

3.1. 列宁论合作社的组织内涵与本质属性

1) 列宁论合作社的组织内涵:工人借以建成社会主义的基本组织

列宁对合作社的认识来源于马恩的合作理论,他关于合作社的主张随苏联不同时期的社会发展情况与合作社的实际作用不同而发生转变。

十月革命胜利前后,列宁关于建设合作社的主张是实行共产主义原则的“共耕制”,合作社的组织形式是“公社”形式,这段时期列宁认为合作社的作用是变资产阶级的生产消费方式为共产主义的生产消费方式,将其组织内涵视作工人阶级建设共产主义的基本组织 [2] 。

但公社制在实践过程中被验证走不通,没有达到改善苏联经济状况的预期。由于当初实行“共耕制”时列宁片面地把手握余粮的农民当成了小资产者,余粮收集损害了农民利益,曾一度引起粮荒和农民暴动。而后列宁迅速修正方案,推出“新经济政策”,实行国家资本主义合作制,这段时期列宁认为合作社的组织内涵是工人阶级进行经济活动的基本组织。

在国家资本主义合作制实践过程中,列宁的合作社理论不断完善,他从合作社的发展历程中理解到,符合国家发展需要的合作社应使工人、农民与集体的利益相统一,合作社代表的生产力水平应符合社会生产关系的发展要求。最后他提出,工人阶级发展合作社的正确方向是实行社会主义合作制,工人创办的合作社应以发展成社会主义组织为目标,在他最后确立起来的合作社理论中,合作社的组织内涵是工人借以建成社会主义的基本组织。

2) 列宁论合作社的本质属性:无产工人联合协作→文明的合作社 = 社会主义

列宁的合作社理论有一个从产生到最终形成的发展过程。列宁的合作社理论吸收了马恩合作社理论的精华部分,又在苏联的合作社实践中吸取现实经验资料,使他的合作社理论在马恩的基础上有了独特的创新。列宁在指导苏联工人发展合作社的实践中不断根据实际情况调整合作社的发展模式,使之适应社会发展而又推动国家发展,在此过程中列宁对合作社的认识不断加深,合作社理论不断完善。而当列宁的全部合作社理论总结于《论合作制》以后,他对合作社的本质属性有非常精辟的认识。列宁认为,合作社的本质属性是无产工人联合协作,改善生活,并以此建设社会主义社会的基层组织,同时强调掌握政权的工人阶级在组建合作社中才能坚守合作社的本质属性,才能保证其不会异变为资本主义股份企业,成为资本主义经济的附属机构。列宁认为合作社是社会主义性质的组织,而且“在无产阶级对资产阶级取得了阶级胜利的条件下,文明的合作社工作者的制度就是社会主义的制度” [3] 。

3.2. 斯大林论合作社的组织内涵与本质属性

1) 斯大林论合作社的组织内涵:农民集体化大规模联合的公社制

斯大林初期关于合作社的观点主要继承于列宁的合作社理论,从列宁逝世到1926年间,斯大林基本按照列宁在《论合作制》中对合作社的规划发展苏联的工人合作社。受列宁合作社思想的影响,此时期斯大林认为合作社是工人联合组成的建设社会主义的基本生产组织。随着苏联工人合作社发展渐入佳境,物资愈加丰富,斯大林欲全面加速社会主义建设,并在农村开展全面集体化的合作社运动,组织农民建立集体农庄,社会主义的合作制又转变为公社制。以斯大林全面集体化计划发展的农村合作社,其组织形式变为农民大规模联合的公社制。在斯大林的合作思想规划下,公社制的农村合作社承担并完成国家统一下达的生产经营任务 [4] 。

2) 斯大林论合作社的本质属性:无产工农阶级的平民组织——通向“重建个人所有制”社会的过渡点

斯大林非常重视苏联合作社的发展,甚至把工农合作社发展列入国家发展计划中,以求通过大规模发展合作社从而整体提高苏联的国家经济政治实力,达成社会主义伟大目标。斯大林从继承列宁的合作社理论到提出自己的合作思想主张,实行全面集体化的合作制,表现其对合作社助推国家发展作用的重视。斯大林视合作社的本质属性为无产工农阶级为摆脱生计困难联合组成的平民组织,是进行生产活动的基本单位。建设社会主义国家的任务最终要落在合作社之上,因而斯大林加快扩大合作社的覆盖面,在农村更建立起集体农庄,使合作社不仅要完成生产任务,还要对巩固工人阶级政权起作用。斯大林既继承了马恩关于合作社是通向“重建个人所有制”社会过渡点的思想,同时又认同列宁关于个人与集体关系的主张,认为集体农庄应重视庄员个人利益的获得,而个人利益与集体利益的统一是巩固集体农庄发展成果的重要保障。

4. 列宁斯大林论合作社的基本原则与基本功能

根据“主导理性→合作组织形态→合作社主导功能”的学理逻辑,列宁和斯大林对合作社基本原则的强调是总结合作社实践的结果,而对合作社基本功能的强调在不同时期根据国家发展的具体需要则存在一定差异。

4.1. 列宁论合作社的基本原则与基本功能

4.1.1. 列宁论合作社的基本原则

列宁初期关于合作社的思想主要继承于马恩的合作理论,关于合作社的基本原则也基本认同马恩的观点,即合作社的运行应遵循自愿、平等与互利等基本原则。在领导苏联合作社实践的过程中,列宁的合作理论在继承马恩合作理论的基础上又有新的创新发展。列宁的主要合作理论记载于他口述的《论合作制》中,这是马克思主义合作理论的伟大经典。在列宁的合作社理论中,合作社除了坚持共产主义原则和社会主义原则以及马恩所述的其他基本原则外,还应有符合苏联社会发展实际的原则。苏联的工人阶级合作社目标远大而基础薄弱,因而列宁强调从起步阶段开始合作社的建设就应坚持互助互利的基本原则,此外合作社的发展应得到国家大力支持,遵循财务支持与技术支持原则,坚持文化教育原则,重视文化对合作社发展的推动作用 [5] 。

4.1.2. 列宁论合作社的基本功能

1) 主导功能:突出强调合作社的政治–社会功能

列宁在领导十月革命取得胜利的过程中,以合作社的形式组织工人进行社会生产,并把合作社作为工人阶级夺取政权的基础。列宁充分发扬马恩关于社会主义的思想与合作社理论,强调阶级斗争的重要性,工人合作社必须在工人阶级取得政权以后创建,因为资本主义制度下,包括合作社在内,“任何改良……都不能在实质上改变什么,相反地,它们力图发展和巩固资本主义关系” [6] 。在资产阶级统治环境下组建的合作社都终将阻挡不住资本的入侵,沦为资本主义经济的附庸。列宁在推动无产工人革命取得胜利的过程中,组建合作社以保障工人阶级的政权,极大发挥了合作社的政治功能。而在苏联的国家建设中,又以合作社作为工人与无产农民的社会组织形式,以此为基础建设社会主义事业,充分利用了合作社的社会功能。因而在列宁的合作社理论中,首先重点强调的是合作社的政治功能与社会功能。

2) 附属与协调功能:亦重视合作社的经济功能

十月革命胜利,苏联苏维埃政权建立后,列宁继续以合作社组织工人建设国家。列宁的合作经济思想从“共耕制”到国家资本主义合作制再到社会主义合作制的发展过程中,他重视发挥合作社的经济作用,以提高国民的经济实力。在苏联的合作社创办事业上,与马恩重视发展生产合作社不同,列宁重点发展消费合作社,认为消费合作社有更强的市场竞争力,并能更好地组织工人阶级,提高工人的经营能力,同时协调好产品的分配。他指出:“在分配方面,……这种公社能把整个分配机构严格地集中起来,最迅速、最有计划、最节省、用最少的劳动来分配一切必需品。” [7] 列宁通过发挥消费合作社的经济调节作用,逐渐扭转了国家经济低迷的状况。列宁正确运用马克思主义合作理论与本国合作社发展实践相结合,通过重点发展消费合作社,充分发挥了合作社的经济功能。

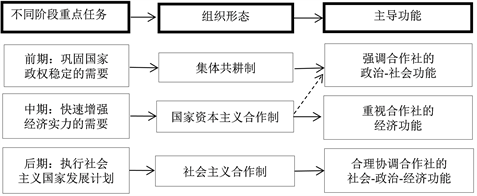

根据上述分析,列宁关于合作社组织形态与基本功能的观点呈现的变化逻辑总结如下(见图1):

Figure 1. The change logic on Lenin’s viewpoint of the basic function of cooperatives

图1. 列宁关于合作社基本功能观点的变化逻辑

4.2. 斯大林论合作社的基本原则与基本功能

4.2.1. 斯大林论合作社的基本原则

斯大林在继承列宁的合作社理论的基础上,他在苏联的合作社实践中又有所发展有所创新。在前期,斯大林遵循列宁关于合作社原则的主张,坚持合作社发展的自觉自愿,民主管理,互助互利与文化教育等原则,推动苏联的社会主义合作社进入了一个快速发展期。1927年以后,斯大林在农村实行全面集体化的合作制,把农村合作社按集体农庄的模式发展,欲在整体上完成社会主义改造,此时斯大林强调合作社的自愿、互利等基本原则的基础上,更突出地强调合作社在适应国家发展计划中要坚持的成员互助与协作生产等原则 [8] 。

4.2.2. 斯大林论合作社的基本功能

1) 主导功能:突出强调合作社的政治功能

斯大林领导苏联合作社发展的时期面临着快速赶超资本主义国家的政治经济压力,因而他提出激进式的“全面集体化”的合作制思想。列宁经过合作社实践已抛弃公社形式的合作社发展道路,并做出渐进式的发展计划。斯大林原本按照列宁的合作社发展理念指导农村合作社发展,欲使农业发展水平尽快与工业发展水平持平,但苏联农村的物质基础与农民的思想觉悟等因素决定了农村的合作化道路必将是长期性的。在国际政治压力与尽快建成世界上第一个社会主义强国观点的驱使下,斯大林毅然实行全面集体化的农业合作社发展计划,使合作制越来越接近“一大二公”,这种观点显然比列宁的合作社思想要更为激进 [9] 。斯大林的集体合作化思想主张合作社政治、经济实力的整体提高,但经济手段是为了进一步加强政治实力,因而实则是强调突出合作社的政治功能。更为直接的观点是,斯大林还想通过发展农村合作社提高农民的政治思想境界,并严词指出:“合作化……是在农民中,在力量单薄的农民阶级和中农阶级中培植集体主义的思想和方法的最可靠的途径之一。” [10]

2) 附属功能:注意兼顾合作社的社会功能与经济功能

斯大林重视合作社对农业发展的积极作用,并通过组建集体农庄加速农业经济发展。斯大林注意到合作社是平民组织这一本质特征,组建集体农庄是为农业发展开通新路,把集体农庄作为农民社会生产的基本单位,同时把农业劳动组合作为主要形式组织农民,认为“农业劳动组合在目前条件下是集体农庄运动唯一正确的形式” [11] 。农民以农业劳动组合进行大合作化生产,并促进合作社内生产资料公有化,且试图以生产合作社形式全面加快农业经济建设。受到当时社会历史背景的影响,斯大林在强化合作社政治功能的同时,也兼顾了合作社的社会功能与经济功能。实践证明,符合并服从于国家宏观发展要求的合作社,便能够极大地发挥好其基本功能。

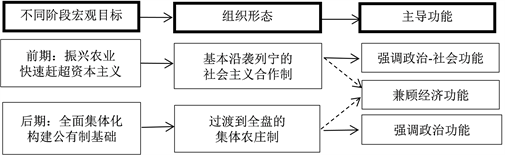

根据上述分析,斯大林关于合作社组织形态与主导功能的观点呈现的变化逻辑总结如下(见图2):

Figure 2. The change logic on Stalin’s viewpoint of the basic function of cooperatives

图2. 斯大林关于合作社基本功能观点的变化逻辑

5. 小结

通过前文论述,可基本看出列宁与斯大林关于合作社功能内涵观点的异同。

就相同点而言,列宁与斯大林都认同并发展了马克思和恩格斯的合作理论,都坚守了合作社的本质属性即平民合作性,遵循合作社发展中的自愿、互助、互利等基本原则,重视合作社对国家经济发展的推动作用。

就不同点而言,列宁与斯大林在指导合作社实践的过程中关于合作社基本功能的主张存在一定差异。列宁在指导苏联合作社创办发展的过程中,对合作社的认识逐渐变化,即关于合作社组织形态的观点,从集体共耕制转变为国家资本主义合作制再转变为社会主义合作制,这是考查合作社发展实践的结果。列宁认为合作社是工人借以建成社会主义的基本组织,突出强调合作社的社会、政治功能,重视协调好合作社的经济功能,以合作社促进社会主义的建设。斯大林前期基本沿袭列宁的合作社理论,认同社会主义合作制。但随着国家发展,苏联国内外形势严峻,战争压力加大,斯大林迫切需要按照国家发展计划把农民群众集中起来开展生产活动,组建全面集体化的大农庄,突出强调集体农庄制合作社的政治功能,同时兼顾其经济功能及社会功能,提高集体大农庄的生产效益。

基金项目

本文系国家社会科学基金项目《马克思主义合作理论:功能内涵、演进逻辑及创新发展》[16BJL001]的阶段性研究成果。

NOTES

*通讯作者。