1. 引言

世界遗产是指具有突出价值、无法代替的精神和物质财富,是人类文化与大自然日积月累所产生的结晶。1972年11月,联合国教科文组织在巴黎通过了《保护世界文化和自然遗产公约》(Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage) (以下简称《公约》)和《执行世界遗产公约的操作指南》(Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention),其中《执行世界遗产公约的操作指南》详细列出并解释了符合列入《世界遗产名录》的遴选标准,《公约》的宗旨是通过采取公约的形式,建立一个根据现代科学方法制定的永久性的有效的保护制度 [1]。自1978年诞生12项世界遗产,截止2020年8月,全球被联合国教科文组织世界遗产委员会批准的世界遗产共1121项,其中世界自然遗产213项,世界文化遗产869项,混合遗产(文化和自然遗产) 39项,分布于167个缔约国中。我国已有55项被联合国教科文组织世界遗产委员列入《世界遗产名录》。遗产的保护问题逐渐受到世界各国的普遍关注。随着人类社会经济的迅速发展,遗产地旅游成为颇受人们喜爱的娱乐方式,由此,如何平衡旅游开发与遗产地保护成为人类迫切需要解决的问题之一。联合国教科文组织颁布的《世界遗产布达佩斯宣言》中指出应在遗产保护、可持续性与发展间寻求适当合理的平衡 [2]。

2. 世界遗产中喀斯特的概况

2.1. 喀斯特世界自然遗产地的分布

全球喀斯特世界遗产地分布如下图1。

Figure 1. Distribution of Karst world heritage sites in the world (base map from the official website of the ministry of natural resources)

图1. 全球喀斯特世界遗产地分布(底图来源于自然资源部官网)

自1979年,克罗地亚的普里特维采湖国家公园作为自然遗产被联合国收入教科文组织世界遗产委员会收入《世界遗产名录》后,截止2020年8月,全球范围内喀斯特被联合国教科文组织世界委员会列入《世界遗产名录》的共14项。1972年联合国教科文组织颁布的《世界文化与自然遗产保护公约》在保护世界遗产的同时,也带来了商机,在遗产的保护与利用中均要贯穿真实性和完整性原则,督促世界遗产可持续发展 [3]。

2.2. 喀斯特世界自然遗产地对比

喀斯特地貌,即岩溶地貌,由喀斯特作用产生,是发育在以石灰岩和白云岩为主的碳酸盐岩上的地貌。喀斯特地区地表异常缺水且多洪灾,对农业活动影响极大,但地下水蕴藏丰富。喀斯特在地质地貌、生态、美学、旅游业等多个领域的重要性受到了国内外的广泛认可。

截止目前,全球拥有的世界自然遗产共213项,其中多项含有喀斯特地貌,这里将中国与国外列入《世界遗产名录》的世界自然遗产地进行对比。

在表1的对比中,全球范围内共14项喀斯特地区被评选为世界自然遗产,且均处于自然环境优美,地貌景观奇特,地表发育有峰林、石林、天坑等,地下有溶洞、地下河等,且野生动植物种类繁多,为许多动植物提供了栖息地,极易成为旅游胜地。但同时也存在着生态环境脆弱、石漠化严重、土壤贫瘠等问题。由此,遗产地旅游业发展与环境可持续发展的平衡便成为人类重视的问题之一。

3. 喀斯特面临的主要威胁

喀斯特目前所面临的威胁主要是人为威胁及自然威胁,人为威胁主要包括旅游业发展、石漠化、工程建设等;自然威胁主要包括地震、崩塌、滑坡 [4]。喀斯特多位于风景秀丽的地区,为了充分发挥遗产地的旅游价值、经济价值,对景区大肆建设,从而导致遗产地的“城市化”、“商业化”、“人工化” [5],对遗产地的完整性和真实性构成严重威胁。

3.1. 人为因素对喀斯特的威胁

3.1.1. 城镇化工程建设

为充分发挥旅游业对当地经济的带动作用,管理者在保护区实施了大量的工程建设,人为的割裂了遗产地内部生态联系,造成遗产地生境破碎化、孤岛化 [6],管理者应对已建成的工程设施进行科学的规划、科学的建设、科学的管理 [7]。

Table 1. Comparison between South China Karst and global karsts in the world heritage list

表1. 中国南方喀斯特与《世界遗产名录》中的全球喀斯特对比

注:相关数据参考了http://whc.unesco.org/。

3.1.2. 当地居民

中国南方喀斯特的石林地区受当地居民影响最为显著,核心区及缓冲区周围都被大量的农业用地所包围,而农民为了获取更多的利益,在保护区内随意开垦,并大量化学化肥和杀虫剂,对区域内的野生动植物栖息地造成了无法弥补的伤害。同时,石林石柱结构的特殊性使得周边农民在经济利益驱使下,拆毁石林石柱,造成无法弥补的损失 [8]。

3.1.3. 旅游业发展

旅游业发展对世界遗产地保护的威胁是全球首当其冲的难题之一,目前遗产地的管理思想强调分工的、专化的、分割的管理模式 [9],极易在发展中出现意见难统一的情况。同时遗产地内修建旅游设施等,导致景区内水文地质条件被破坏、生态环境破碎、动物栖息地被干扰。如云南石林由于游客的不文明行为,已2次被掩埋,2次再出露 [8],重庆武隆的天生三桥和龙水峡地缝分别修建了观光电梯,对遗产地的真实性和完整性构成了严重威胁 [5]。

3.2. 自然因素对喀斯特的威胁

3.2.1. 上游径流对下游的影响

喀斯特地区的一个重大问题就是上游的大量污染物被转移至下游喀斯特地区而造成的污染。例如,在樟江穿过荔波市进入荔波集群的缓冲区时,流域面积大,管理难度大,由此对樟江上游的水质进行管理并严格检测是至关重要的;在石林地区,村庄和牲畜的废水处理系统不完善,往往流入缓冲区并分散进入地下水,对地下水造成污染。桂林漓江上游地区人口众多,污水排放和农业污染物的淋溶显著,对水流量和水质的影响都十分恶劣。

3.2.2. 地质灾害

遗产地的主要地质灾害有地震、泥石流、滑坡、崩塌等。喀斯特区域以石灰岩为主,岩石节理裂隙发育、风化作用强烈、覆盖层厚薄不均、山区河流切割强烈,易发生地质灾害 [10]。

3.2.3. 生态系统退化

中国南方喀斯特生态系统脆弱的主要原因是水土流失导致的石漠化加剧。统计分析显示,人为因素形成的石漠化土地中,过度樵采占31.4%,不合理耕作占21.2%,开垦占15.1%,乱砍滥伐形成的占13.4%,过度放牧占8.2%。另外,乱开矿和无序工程建设等占10.7%。中国西南喀斯特地区位于世界三大连片喀斯特发育区之一的东亚片区,喀斯特地貌广泛发育,地形条件复杂,生态环境脆弱,土壤侵蚀退化严重 [11]。喀斯特的石漠化导致土壤退化严重,导致当地无法实现“一方水土养一方人”。喀斯特石漠化加速了生态环境恶化,主要表现为水土流失、河道淤积和自然灾害频繁,常导致土地丧失和非地带性干旱 [12]。

4. 中国南方喀斯特发展与保护的平衡

遗产保护是公益事业,旅游业是经济文化产业 [13]。遗产地带动了当地的经济发展,世界遗产地旅游已成为一种新时尚 [14],但随之而来的环境问题也愈发严重。目前,实现遗产地旅游业经济发展与生态环境可持续发展平衡发展,成为国内外环境保护的研究热点。

中国南方喀斯特属于世界自然遗产,遗产地总面积97,125 hm2,缓冲区176,228 hm2,其申报共分为两期,第一期2007年及第二期2014年,分布于重庆市、贵州省、云南省、广西壮族自治区四个省份(表2)。

Table 2. Characteristics of South China Karst

表2. 中国南方喀斯特特征

注:相关数据参考了http://whc.unesco.org/。

4.1. 中国南方喀斯特旅游业的发展

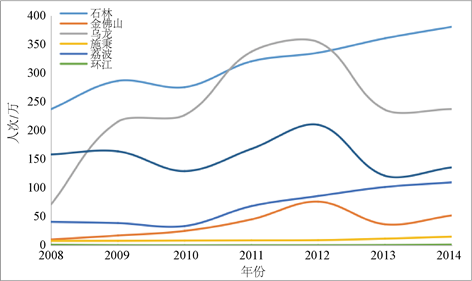

在2007年申报第一期中国南方喀斯特后,第一期申报的地区旅游人数均增长较第二期申报地区的旅游人数增长多。其中重庆武隆与云南石林增长最多。中国南方喀斯特各遗产地2008~2014年游客人数统计见图2。

资料来源:根据各地区统计局的统计公报整理

资料来源:根据各地区统计局的统计公报整理

Figure 2. The number of tourists from 2008 to 2014 of heritage sites of South China Karst (source: according to the statistical bulletin of the Regional Statistical Bureaus)

图2. 中国南方喀斯特各遗产地2008~2014年游客人数统计图

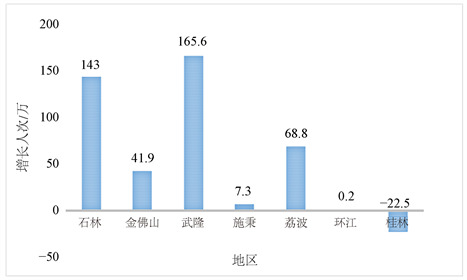

从图3中国南方喀斯特各遗产地2008~2014年游客人数增长统计中可以得出,在2007年第一期遗产地申请成功后,截止2014年申请第二期遗产地前,第一期遗产地三个地区的旅游人数增长均远大于第二期申请成功的四个地区。

Figure 3. Statistics of tourist growth of heritage sites of South China Karst from 2008 to 2014

图3. 中国南方喀斯特各遗产地2008~2014年游客人数增长统计图

4.2. 生态环境与旅游开发的平衡

根据各国不同时期经济发展的经验表明,支持鼓励一国或某一地区的支柱性产业,有利于促进当地经济稳定绿色持续发展。在保护生态环境的前提下,要达到旅游开发经济价值的最大化,必须支持支柱产业发展。

支柱产业具有五个特征:

产出规模大。在国内生产总值即GDP中占较大比重,一般经验规则是将产业的增加值占GDP百分之五作为一个依据,高于这一标准的可以叫支柱产业。

产业的技术进步快,具有较高的市场扩张能力,其发展快于其他行业。

随着持续技术进步,生产率持续、迅速增长,生产成本不断下降。

产业关联度高。

节约能源和资源 [15]。

在平衡旅游发展与可持续发展时,根据当地旅游业对当地的经济贡献度,当旅游业为当地支柱产业时,表明旅游地环境宜人,周边设施完备,可以旅游开发为重点,以保护环境为辅助;当旅游业的产业增加值在5%波动时,应旅游开发与环境保护并重;若旅游业非当地支柱产业时,对旅游业大肆开发的价值较低,应着重进行生态环境保护,先建立吸引游客的景观,在旅游业开始发展后,逐步进行旅游开发,以此达到经济效益、生态效益最大化。

5. 结论

遗产地需完善自然灾害监测和防御系统,建立自然灾害预测及监测机制,同时制定相应的应急保护措施。将遗产监测–防御系统所得信息进行全球共享,以快速准确地获取全球喀斯特遗产保护的相关信息。遗产地应构建旅游业与村落的“关系网”,征求当地发展意愿,改变传统的农业发展模式,将旅游业与当地发展相结合,将旅游业发展的利益落实在农户手中,解决农户为利益破坏遗产地的行为,使农户对遗产地的态度由“破坏”到“保护”过渡,确保遗产地的可持续发展。

政府主导建成生态工程,政府强制进行退耕还林、石漠化治理,并制定野生动植物保护的规范及标准,种植适宜当地环境的经济作物,开展对遗产地上游的水质治理,实现经济效益、生态效益、社会效益相平衡。遗产地需制定相应的法律法规,做到有法可依,有法必依,保证不破坏核心区,最大限度减少对缓冲区的建设,确保遗产地核心区和缓冲区规划建设实施到位。

致谢

感谢中国地质大学(北京)孙克勤教授对本文的指导,特此表示感谢。