1. 引言

随着我国高等教育体系的不断发展进步,工程教育标准也由相对单一的开环培养模式逐步过渡到标准化、国际化的闭环管理模式。2016年起,我国成为《华盛顿协议》的成员,教育部开启工程教育专业认证,对工程教育的质量和规范进行把控。专业认证的开展,对高校的培养模式提出了严格规范,促进高校在工程教育和工程师资格国际互认的基础上,实现工程教育资源的整合,为工业和教育领域进一步培养规范化、国际化工程技术人才 [1] [2]。

工程教育专业认证,要求高校具备合理的师资队伍比例、完备的专业课程培养体系、规范的教学组织过程和良好的办学条件,在人才培养过程中保持教学反馈和反思,对专业进行持续改进,形成专业办学特色,保障教学考核过程完整有效,人才能力培养健全完备。《金属工艺学》作为高等学校本科机械类专业的一门专业核心课程,衔接机械工程、机械设计、机械制造工艺学等多门专业核心课程,是基础课、实践教学和专业课之间的纽带,并通过本课程的学习,可使学生具备零件毛坯制造及机械加工工艺基础知识,更好地投入后期学习 [3] [4]。该课程工程涉及前沿应用实例较多,教材内容相对传统、基础,不足以支撑学生专业兴趣的培养,部分学生可能出现对专业前景认识不足,课程学习积极性不充分,也容易导致后续学习过程中知识基础薄弱,出现学习信心下降等问题,造成专业思维的形成障碍和解决复杂工程问题能力不足。

本研究基于工程教育专业认证背景,对《金属工艺学》课程的教学内容进行解构,讨论多种教学手段对该课程要求的达成作用,通过对课程内容和教学方式进行渐进式改进,形成适应工程教育培养需求的《金属工艺学》课程教学方案。

2. 以工程能力提升为中心的课程教学设计

根据《2018版工程教育专业认证标准》,确定《金属工艺学》在本专业课程体系内的定位。该课程为专业主干课程之一,应对毕业要求部分关键指标的达成起着重要作用。为进一步提升教学质量,适配专业认证的具体要求,专业教学团队修订了专业的课程体系。授课团队则在课程体系的基础上,对该课程的教学内容进行了调整。

2.1. 以工程专业认证为依据修订教学大纲

工程专业认证的核心要求是对学生能力的保障。教学大纲是课程实施的基础,也是考核教学效果、保障学生能力的依据。本课程大纲基于学生基础、课程设置、专业特色等教学条件,调整教学内容,明确教学目标,去芜存菁,实现对毕业要求的有效支撑 [5]。

授课团队确定的《金属工艺学》课程目标与毕业要求各指标点的关联度,如表1所示。

Table 1. The relationship between the course objectives and the graduation requirements and index points supported by this course

表1. 课程目标与本课程所支撑的毕业要求及指标点的关系

毕业要求达成关联度符号H (高)、M (中)、L (弱)表示。

课程目标对学生的能力要求如下:

课程目标1:学习金属材料成形基本理论,掌握铸造、压力加工、焊接和切削加工等成形工艺及相关结构设计方法。学习各种金属零件成形方法本身的规律性及其在机械制造中的应用和相互联系,理解常用金属材料的性能对加工工艺的影响。

课程目标2:掌握金属零件的成形工艺过程和结构工艺性,具备各种成形工艺方法的综合比较能力。基于各类成形方法,掌握基本的产品开发或设计方法。

2.2. 课程目标考核方法和达成度评价

2.2.1. 课程目标考核方法

基于大纲修订,教学团队对《金属工艺学》传统教学模式进行改进,增强过程考核,提升应用能力训练,建立新的考核体系。根据已经确立的人才培养方案,对教学内容进行调整,配合前修的公共基础课,在提高学生机械方面认识能力的基础上,促进学生对材料处理工艺的认识,加工基本概念的理解和对设计方案的辨析。因此要求对课程涵盖的热加工和冷加工部分内容进行剖析。考虑到热加工部分在机械专业学生的工作应用中以熟悉工艺为主,因此需要在有限的教学时长内,尽可能丰富的引导学生认识各类工艺方法,掌握其特点,并在设计过程中根据其特征能够有效辨析,建立针对性方案。教学方法上,以大量前沿案例支撑学习内容,鼓励学生探究思考,结合课堂测验实现教学内容的过程考核。冷加工部分以切削和机床基础知识为主,是机械专业学生的重要基本功,对后续课程的学习有着较强的支撑作用。为突出学习重点,对于存在理解困难的抽象问题,采用项目课的形式进行考核,鼓励学生组成小组开展训练,锻炼协同能力和课题分析能力,理解关键知识点。由于在同学期内已开设金工实习,因此该课程不再单独设置实验环节,主要通过任课老师配合实习老师进行指导,完成实践学习和考核。课后作业和期末考试负责教学内容检验,考试以主观题为主,降低客观题比例,考查学生的分析理解能力 [6] [7]。

调整后的各考核环节及其权重系数如表2所示。各项考核环节的考核权重系数同时用于计算课程分目标和课程总目标。

Table 2. Metal Technology assessment links and weight coefficients

表2. 《金属工艺学》各考核环节及权重系数

2.2.2. 课程达成度的评价

课程目标达成度评价包括课程分目标达成度评价和课程总目标达成度评价,具体计算方法如下:

1) 课程分目标达成度的计算:

2) 课程总目标达成度的计算:

2.3. 基于项目教学法的教学内容调整

金属工艺学课程中,刀具角度问题是机械制造相关专业知识学习的重要基础,也是机械专业人才应当掌握的基础内容之一。该部分内容典型,但由于课时调整,授时已大大缩短,因此在课堂教学环节需进行针对性改革,将教学知识详细化、可视化,以利于学习掌握。但总结教学经验后,仍发现学生该部分知识掌握薄弱,且部分学生在后续学习过程仍存在掌握不足。故选择该部分进行针对性强化学习,定位课程项目,由学生根据刀具生产企业提供的刀具手册绘制刀具三维图,置于切削场景,进行参考系及刀具角度标注。通过资料检索和分析建模,应用前修课程知识,形成知识贯通,提高掌握和应用能力。

项目采取课程班自行分组,每组人数不超过5名,采取“布置任务–制定计划–中期检查–考核归档”四步,鼓励学成团队合作,自行任务分解,安排组员任务,实现任务目标。教师主要负责任务检查、问题答疑和最终考核。通过形成规范化文件和档案,掌握学生的学习状况,扎实学生基础。

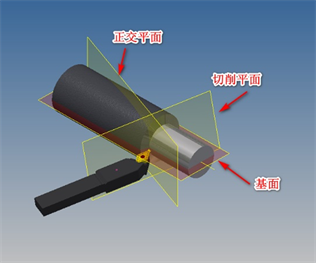

教学案例:刀具标注角度及参考系的三维建模,学生建模如图1、图2所示。

Figure 2. Three-dimensional modeling of the reference system of tool annotation

图2. 刀具标注参考系三维建模

2.4. 教学结果评价及持续改进机制

通过开展教学过程,获得课程目标对应的各项成绩,如表3所示。

Table 3. Direct evaluation of the achievement of Metal Technology course objectives

表3. 《金属工艺学》课程目标达成情况直接评价

通过多方面教学内容的实施和不同的课程目标评价。能够最大限度的了解学生的知识掌握程度,并作为对教学结果的直接评价机制,为改进教学设计、提高教学质量提供客观依据 [8] [9] [10]。同时,对于学生的自我评价,也应当有相应的反思,对学生学习过程中存在困难建立全面认识。因此采用调查问卷和座谈结合的方式,形成间接评价,并与直接评价的结果进行比对,如表4所示。

Table 4. Indirect evaluation of achievement of Metal Technology course objectives

表4. 《金属工艺学》课程目标达成情况间接评价

基于直接和间接评价结果发现,通过加入项目课,学生课程目标2的达成度较上学年60.72有明显改善,课程目标1的达成度73.37,与上学年73.42接近。需要注意的是,课程目标2较课程目标1的达成度尚有一段距离,需继续增强学生专业应用能力的培养;同时,课程中的作业及测验部分应针对课程目标2进行专项训练,提高学生在学习过程中的知识巩固程度。

进行针对性的持续方案如下:1) 增加针对课程目标2的作业和测验专项训练,进一步锻炼学生对工艺性问题的应用能力,同时更好地记录学生收集分析和掌握知识的能力。2) 通过期末考试,全面、定量地评价课程综合学习效果,以获得平时成绩中不能全面反映的学习情况。3) 进一步利用网络公共资源、学校网络资源、教师科研项目等资源促进教学内容的理解和提高。

3. 结果与分析

本文针对《金属工艺学》的课程定位,结合专业特点对教学实施过程进行了调整,适应工程教育专业认证的培养要求。通过修订教学大纲、调整考核方式、建立反馈机制等方法,为课程的不断完善提高提供了支撑机制。经过教学验证,该方案对强化教学效果、改善学生知识基础起到了良好的支持作用。通过针对性、分阶段的巩固强化知识,促进学生找准自我定位、建立专业学习自信,提高专业认同感;同时有助于教师分析教学问题,不断提高自我评价和学生评价,对专业整体建设有很好的支撑作用。本课程改革模式可用于本专业和相关专业的同类课程推广实践。

基金项目

教育部新工科研究与实践项目(项目编号E-ZNZZ20201213):面向新经济的智能制造新工科专业“六环三维”人才培育机制与模式探索;山东省高等教育本科教改重点项目(项目编号Z2018S020):新工科背景下“五环三维”高素质应用型创新人才培养模式探索与实践;山东省高等教育本科教改优秀教学成果培育项目(项目编号P2020051):以国际专业认证为引领,“六元协同进阶式”工科专业人才培养体系的研究与实践;青岛理工大学本科教改重大项目(项目编号2019072):基于OBE理念的工科专业本科教学质量保障体系研究与实践;青岛理工大学新旧动能转换专业建设经费。