1. 引言

返回抑制(inhibition of return, IOR)是指当线索与靶子之间的时间间隔超出250 ms时,人们对出现在线索位置的靶子(即线索有效)反应变慢的现象(Posner & Cohen, 1984)。刺激出现在线索化位置和非线索化位置时被试反应时的差异量是衡量返回抑制现象的数量化指标,即返回抑制量,也叫返回抑制效应量。返回抑制现象具有很重要的进化学意义,在万物适者生存的自然界,个体为了能够有效寻找生存资源或及时躲避危险必须迅速准确地发现新异刺激,因此需要抑制自己对先前位置或事物的注意,避免注意资源的浪费。不过如果先前的刺激是与生存有关的威胁性刺激时,个体的注意力会本能地在该刺激上停留更多的时间,利于进行进一步加工和判断。

目前对于返回抑制现象的研究中,研究者们的观点并不完全相同。一些研究发现线索和靶子刺激的性质对返回抑制现象没有影响,不管呈现什么线索和靶子,返回抑制现象都会出现且效应量相互之间没有差异(王丽丽,罗跃嘉,郭亚桥,张庆林,2010),因此他们认为返回抑制现象是一个盲性机制(blindness mechanism) (Lange, Heuer, Reinecke, Becker, & Rinck, 2008)。在Taylor和Therrien (2005)的研究中,使用不同情绪面孔的简笔画作为线索,结果发现面孔的情绪对返回抑制没有产生任何影响。但也有很多的研究反对这种看法,认为返回抑制现象会受实验材料的影响,是一种“适应性机制”(Taylor & Therrien, 2008; 王敬欣,贾丽萍,白学军,罗跃嘉,2013),如果情绪刺激(尤其是负性情绪刺激)出现在个体之前注意过的位置,返回抑制现象就会减小甚至消失(吴晓刚,施亮,李乐源,潘发达,2017)。王敬欣、贾丽萍、张阔和张赛(2013)的研究中发现不同情绪面孔作为靶子时,面孔图片的情绪效价会对返回抑制现象产生不同影响,而不同情绪面孔图片作为线索时返回抑制现象不会受到影响。由此可见,目前对于返回抑制现象的研究结论尚存在争议。

近期有研究者将返回抑制的研究焦点转向阈下,阈下刺激所包含的生物性意义没有意识层面的参与,能够得到自下而上的加工(邓晓红,张德玄,黄诗雪,袁雯,周晓林,2010),而阈上呈现的线索由于进入了意识领域,从而易受到自上而下注意的控制和干扰,使得刺激所包含的生物学意义不能完全显示在结果中(裴冠雄,尚倩,2016)。而且Sapir、Jackson、Butler、Paul和Abrams (2014)认为,返回抑制现象代表一种视觉搜索的感知过程,其本身就是自下而上的加工过程。由此可见,以阈下呈现刺激的方式来研究返回抑制现象可能是更为符合返回抑制生物学意义的。此外相关研究也证明,返回抑制现象在阈上和阈下刺激中有不同的表现(邓晓红等,2010)。

根据进化心理学的核心思想,人类对于威胁性刺激十分敏感,比如蛇、蜘蛛、枪支等,而对于直接威胁到自身发展和生存以及价值感的刺激,即自我威胁刺激则本能性得更为敏感且有更多的关注,这对人类具有很重要的生存价值(Rubenking & Lang, 2014

综上所述,本研究采取线索靶子范式,通过在线索位置阈下呈现自我相关和他人相关的威胁刺激、中性刺激,即自我和他人的扭曲面孔、中性面孔,主要探讨阈下威胁刺激是否会对返回抑制现象产生影响,以及自我威胁刺激、他人威胁刺激、自我中性刺激和他人中性刺激对返回抑制影响的不同。研究假设阈下威胁刺激会对返回抑制现象产生影响:比起阈下呈现的中性刺激,被试对于阈下呈现的威胁性刺激有更多的注意偏向,其中自我威胁刺激最吸引注意。

2. 方法

2.1. 实验设计

三因素被试内设计。第一个因素为面孔威胁类型,两个水平为威胁刺激(扭曲面孔)和中性刺激(中性面孔);第二个因素为面孔自我相关性,两个水平为自我相关刺激(自我面孔)和陌生他人刺激(他人面孔);第三个因素为线索有效性,两个水平为线索有效与线索无效。

2.2. 实验被试

随机招募大学生40名,其中女生35名、男生5名,平均年龄为21.47 ± 0.53岁。

2.3. 实验材料

中性面孔图片:从中国化面孔情绪图片系统中随机挑选若干中性情绪的面孔图片,作为他人中性面孔图片。实验开始前收集所有被试高清免冠证件照一张,使用Photoshop软件将图片处理为灰白,并将亮度调至原图的20%。随后仿照中国化面孔情绪图片系统中面孔图片的处理方式,截去头发、耳朵等多余的部分,只留下被试的额头、眉毛、眼睛、鼻子、嘴巴、下巴等部位,作为自我中性面孔图片。最后将图片像素统一调为350 × 467。

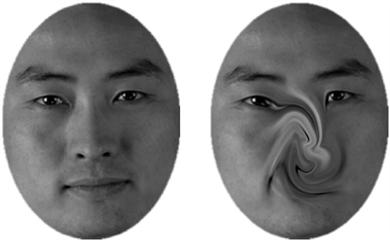

扭曲面孔图片:使用Photoshop和其他相关图片处理软件对自我中性面孔图片和他人中性面孔图片进行液化处理,画笔从左眼拖至鼻尖拖至上唇中部并稍稍回勾,液化力度为70%,画笔大小值为80,使面孔呈现为扭曲状态但是仍可以辨认。最后将图片像素统一调为350 × 467,见图1。

Figure 1. Schematic diagram of experimental materials

图1. 实验材料示意图

2.4. 实验程序

使用Eprime2.0编制实验程序。每个试次首先呈现注视点250 ms;其次是中央线索化,即将注视点变粗变长,确保被试的注意力集中在此处,呈现时间为500 ms;之后对两个外周方框的任意一个线索化16ms;随后线索消失,依旧呈现注视点,时间为200 ms;然后中央线索化,为了避免被试对呈现时间形成定势,呈现时间设置为100~300 ms,这里的中央线索化是为了确保注意从线索位置上解除,使被试更易于将注意转移到靶刺激;再次呈现注视点150 ms;最后呈现靶刺激,即在任一方框中央呈现一个黑色实心正方形。若靶子出现在左侧方框则被试要用左手迅速按下F键,若出现在右侧方框则被试要用右手迅速按下J键(实验流程参见图2)。要求被试既快又准的反应。

被试阅读指导语后首先进行16试次的练习,结束后进入正式实验。正式实验设为三个组块,每个组块间设休息时间。一个组块包括80个试次,一共240个试次。实验中各种类型线索图片随机呈现且出现次数相等。实验全部时长为十五分钟左右。正式实验结束后,询问被试在线索呈现时看到了什么刺激,看得是否清楚,以此来了解线索是否做到了阈下呈现;随后直接呈现实验使用的自我与他人扭曲面孔,询问被试是否能够分辨,了解被试是否能够将扭曲面孔区分。

3. 结果

实验结束后对被试的询问了解到,大多被试在实验中感觉有图片一闪而过,并没有看清面孔的相关属性,个别被试表示似乎有看到自己的面孔,但并没有感受到其他面孔刺激,这说明面孔刺激基本都做到了阈下呈现。所有被试都能分辨自我和他人的扭曲面孔,这说明对扭曲面孔的处理都达到了预期效果。

对数据初步分析发现所有被试的反应正确率均大于99%,因此不再对反应的正确率进行单独分析。剔除错误反应的数据和平均数正负三个标准差之外的极端数据后得到有效数据共38个。

返回抑制量是衡量返回抑制的数量化指标,具体是指在线索化位置和非线索化位置上被试反应时的差异。被试在各种实验条件下的平均反应时、标准差和返回抑制量见表1。

Table 1. Mean response time (M ± SD) and IOR (ms) of different stimulus under cue-validity and cue-invalidity

表1. 线索有效和无效时不同刺激类型的平均反应时(M ± SD)与返回抑制量(ms)

据表1可知,线索有效时各种刺激类型的平均反应时均长于线索无效时,其中自我扭曲面孔返回抑制量最少(13.84 ms),其次是自我中性面孔(17.14 ms)、他人扭曲面孔(18.56 ms),他人中性面孔(23.00 ms)返回抑制量最多。

对38个被试的反应时数据进行2 (面孔威胁类型) × 2 (面孔自我相关性) × 2 (线索有效性)的重复测量方差分析发现:威胁类型的主效应显著,F(1, 37) = 4.57, p < 0.05, η2 = 0.11,其中线索是扭曲面孔时靶子的反应时(371.88 ± 11.5 ms)显著大于线索为中性面孔时靶子的反应时(367.35 ± 11.05 ms)。线索有效性的主效应显著,F(1,37) = 18.93, p < 0.001, η2 = 0.34,其中线索有效时被试对靶子的反应时(378.68 ± 11.5 ms)显著大于线索无效时被试对靶子的反应时(360.85 ± 11.33 ms)。其他主效应与交互效应均不显著。此外对比主效应发现,线索有效性的主效应对结果贡献率最大,面孔威胁类型的主效应次之,面孔我相关性的主效应对结果贡献率最小。

4. 讨论

本研究使用自我与他人中性和扭曲面孔为线索刺激,主要探究具有生物进化意义的威胁刺激在阈下呈现时对返回抑制的影响。实验结果发现自我扭曲面孔返回抑制量最少,他人中性面孔最多,自我中性面孔和他人扭曲面孔居中。这说明与中性刺激相比,自我威胁刺激最能够吸引个体的注意,与假设相符合。重复测量结果发现面孔威胁类型主效应显著,被试对扭曲面孔的反应时显著大于中性面孔,这说明阈下呈现的威胁刺激与中性刺激相比能够有效吸引注意,符合实验假设。前人研究揭示刺激阈上呈现时个体对扭曲面孔存在注意偏向,本研究揭示刺激阈下呈现时也会出现这种现象,说明人类对威胁自身的刺激有本能的注意偏向,威胁刺激能够不受意识控制而强有力的争夺个体的注意资源。

人类在进化过程形成许多利于自己生存的本能,比如对危险刺激的下意识躲避、对负面情绪的无意识觉察等等。生理学研究发现大脑对威胁性刺激的加工涉及很多神经区域,其中最为核心的是杏仁核。杏仁核作为是情绪评价和学习的中心,是一种对社会威胁刺激的探测器(Pedersen, Tugan, & Larson, 2018),甚至无需有意注意的参与就能激活情绪刺激(Silvert & Funes, 2016

实验结果还发现刺激的线索有效性主效应显著,且线索有效性的主效应对结果贡献率最大,这说明实验出现明显且稳定的返回抑制现象。返回抑制现象本身具有强烈的进化适应性色彩,尽管实验中线索刺激材料并不相同,但是返回抑制现象却稳定的出现,这表明该现象在某种程度上确实是一种“盲信机制”。但是实验结果表明被试对扭曲面孔和中性面孔的返回抑制量存在不同,说明返回抑制现象并不是完全“盲信”,会受到线索性质的影响。由此可见,返回抑制现象存在其“盲目性”,同时也具有“适应性”。

此外实验结果并没有发现面孔自我相关性对返回抑制有显著的影响,说明被试在识别自我面孔和他人面孔时反应时没有显著差异。前人研究发现人类存在自我面孔识别优势效应(self-face advantage),这指个体识别自我面孔时在反应时、正确率等都显著优于识别其他面孔的现象(程蕾,黄希庭,2016)。这是因为自我面孔和他人面孔分别代表与自我有关的刺激和与自我无关的刺激,这两种刺激对被试的影响存在不同的机制。研究者提出自我面孔的内隐积极联想理论,认为自我面孔能够激发自我概念积极的方面,因此自我面孔识别存在显著优势。但若积极的自我概念受到毁坏或威胁,那么优势效应就会因而减弱,甚至消失(Ma & Han, 2010)。在本研究中,自我扭曲面孔与他人扭曲面孔所引发的注意偏向没有显著差异,正是由于自我扭曲面孔损坏了个体的面部形象,使个体积极的自我概念受到威胁,因而削弱了自我面孔识别优势效应。但是也有研究发现激发被试的自我概念威胁后,自我面孔识别与重要他人面孔识别相比,其优势的确消失,但是与陌生他人面孔识别相比,该优势仍然存在(Ma & Han, 2010)。

最后,三个自变量相互之间没有出现显著的交互效应,究其原因可能有如下几点:有研究表明自我面孔识别中存在左手效应,这是指由于自我面孔的主导脑区位于大脑的右半球,所以在实验中只有使用左手反应时,被试才会对对自我面孔反应更快(Amir, Elias, Klumpp, & Przeworski, 2003; Ma, & Han, 2009)。本实验中被试反应时左右手兼用,有可能是造成自我和他人中性面孔识别时没有差异的原因。有研究表明若要自我面孔对实验的任务产生更强烈影响,必须使面孔位于注意的中心(Devue & Brédart, 2008

5. 结论

阈下呈现以扭曲面孔为代表的威胁刺激在自我面孔和他人面孔两种情况下都能够有效吸引个体的注意、争夺注意资源,其中自我威胁刺激最吸引注意。返回抑制现象是一种“盲信机制”,但也会受到线索类型的影响。