1. 引言

黄河入海口位于渤海湾与莱洲湾之间,该海域是黄河水和海水不断交汇的地带,是典型的地表水从淡水过渡到海水的过渡性环境,物质流通量大,水质物理和化学变化复杂,同时据水文资料记载,黄河口多年平均径流量420亿立方米,多年平均输沙量12亿吨,在形成了几百万亩的生机盎然的黄河三角洲湿地的同时,也为黄河口水域带来了丰富的营养盐。黄河口水域具有典型的生物多样性和丰富的经济渔业资源,其渔业地位十分重要和敏感,具有比较明显的特殊性和丰富的生物资源,成为渤海湾经济生物重要的资源和生态功能区。渤海是半封闭的内海,平均深度为18 m,有黄河、海河及辽河等河流注入,渤海地处温带,具有明显的季节变化,海水和淡水的混合与温度的季节变化是影响黄河入海口水域水体富营养化状况主要原因,目前,关于黄河口水域富营养化调查与营养盐分布特征的研究有很多 [1] [2] [3] [4],很多学者也曾做过径流对海口区域水环境的影响变化研究 [5] - [11],张欣泉 [12] 等曾于2003年8月25~26日调查过黄河口及邻近海域溶解态无机磷、有机磷、总磷的分布趋势研究,但具体关于黄河径流量对入海口及邻近海域多种水质因子变化趋势的讨论却很少,我们根据黄河入海多年月平均径流量 [8] [9] 结合实际情况选取了5月(枯水期)和8月(丰水期)两个月份对黄河入海口及临近海域水质情况进行了综合调查,并对结果进行了初步分析,旨在通过调查黄河径流汇入对入海口及临近海域水质状况的改变及影响,为黄河入海口生物多样性发展及资源恢复提供有力的理论支撑。

2. 采样调查与分析方法

2.1. 采样调查站位与取样

受气候、汛期、调水调沙等因素影响,5、6月份是黄河枯水期,水质较清澈,8、9月份是黄河丰水期,水体浊度较大,为全面调查黄河径流对邻近海域水质因子的影响趋势,分别于5月11~15日和8月12~14日对黄河入海口及邻近水域(东经119˚4.815¹~119˚38.140¹,北纬37˚25.140¹~37˚59.152¹)共14个站位(见表1、图1)进行了调查取样,调查水域面积约为1000余平方公里。水样采集工具为卡盖式采水器,根据采样点海域深度(所调查海域深度为5~16 m),一般采集1、2、4 m,1、4、8 m或2、4、8 m处水样各1 L混合,现场测试温度后,加入相应的固定剂保存,已备后用。

2.2. 监测项目与分析方法

采集的样品经处理后带回实验室进行营养盐分析测定,样品的采集按中华人民共和国国家标准《海洋调查规范》 [13] 规定的方法进行,主要水质监测项目:DO、pH、COD、石油类、无机氮(铵态氮、亚硝酸态氮、硝酸态氮总称,DIN)、氨氮(NH4-N)、总氮(TN)、活性磷酸盐(DIP)、总磷(TP)、铜(Cu)、盐度。各项指标的分析测定均按《海洋监测规范》 [14] 的规定进行。

Table 1. Longitude and latitude of the survey stations at the mouth of the Yellow River and adjacent waters

表1. 黄河入海口及邻近水域调查站位经、纬度

Figure 1. Location map of the survey station at the Yellow River Estuary and adjacent sea areas

图1. 黄河口及临近邻近海域调查站位图

2.3. 数据分析

所有实验数据均用Excle2010进行计算,运用ArcGIS软件对调查点水质数据进行趋势分布绘制分析(图1~21),判断黄河入海口及邻近海域水环境受黄河径流影响后的空间分布格局,运用趋势分析对黄河口及邻近海域水质数据进行统计汇总,研究分析所调查海域水质在空间上的分布变化趋势 [15]。

3. 结果与讨论

Table 2. Water quality in the Yellow River Estuary and adjacent sea areas

表2. 黄河口及邻近海域各调查点水质情况

3.1. DO

溶解在海水中的氧是海洋生命活动不可缺少的物质。它的含量在海洋中的分布,既受化学过程和生物过程的影响,还受物理过程的影响。海水中的溶解氧有两个主要来源:大气和植物的光合作用。由表2可以看出,5月份DO最高值出现在14#点,为12.76.8 mg/L,1#和4#点DO也比较高,最低点出现在3#点为6.8 mg/L,依据《海水水质标准》属I类海水水质 [16]。由图4可以看出,5月份,DO的分布趋势是黄河口附近含量最高,此处形成漩涡状分布,向东沿垂直黄河口方向呈现辐射性分布,距离入海口越远,DO含量越低,但入海口南北方向呈线性分布趋势,差别不大。这明显与此处淡水水体加入有直接关系。

8月份是黄河丰水期,黄河水大量注入,由表2可见,河口及附近海域DO含量明显低于5月份,含量最高的点出现在9#,DO含量为7.34 mg/L,与5月份相差很大;最低的点是11#,DO含量为6.23 mg/L,与5月份相差不大,这可能与丰水期黄河径流量大,裹挟的泥沙含量高有关系。同时各个调查点含量多在6~7 mg/L之间,相差不大,其含量分布比较均匀,无法形成明显的分布趋势(如图3),其水质皆属于I类海水水质。

Figure 2. DO distribution trend in May

图2. DO 5月分布趋势图

Figure 3. DO distribution trend in August

图3. DO 8月分布趋势图

3.2. pH分布趋势图

Figure 4. Distribution trend of pH in May

图4. pH 5月分布趋势图

Figure 5. Distribution trend of pH in August

图5. pH 8月分布趋势图

5月份黄河口及临近海域pH在7.0~7.9之间,最高点出现在3#点,最低点是5#和6#点,pH皆为7.0 (如表2所示),属Ⅱ海水水质。其pH变化趋势如图5所示,河口临近海域形成多处漩涡分布,这与枯水期黄河水注入量少有直接关系。

8月份随着黄河水注入量的增加,河口水域pH与5月份相比发生了明显的变化,pH值在7.96~8.18之间(见表2),属I类海水水质,各调查点之间差距很小,变化趋势也与水流注入方向相一致,然后在外围较偏远处形成大大小小的漩涡分布。

海水的pH受温度、DO、二氧化碳(CO2)、压力、盐度等的影响,一般在7.5~8.2的范围内变化。夏季,由于温度升高和强烈的光合作用,上层海水中CO2含量和氢离子浓度下降,碱性增强,pH值上升,冬季时则相反,这是海水中弱酸的电离常数随温度升高而增大的结果;pH值与DO含量呈正相关;海水静压增大,海水的pH值降低,这是由于碳酸的离解度随深度而增大,即氢离子的活度系数及活度均增加;海水盐度的增加,离子强度增大,海水中碳酸的电离度降低,海水的pH值增加 [17]。本次调查中,随温度升高,8月份pH值高于5月份;随着盐度的增加,pH分布趋势呈由近岸到远海逐步增加的空间分布。pH的分布主要受制于CO2含量的平衡,因此,调查海域的浮游生物分布、光照,样品采回检测改变了海水的压力等等都会微弱影响到pH,则对黄河入海口的pH分布趋势也形成一定的影响。

3.3. COD分布趋势

由表2可以看出,5月份,最高COD含量出现在4#点附近,为3.02 mg/L,此处水质COD含量在3 mg/L以上,已达Ⅲ类海水水质标准;最低点出现在14#点临近,为1.14 mg/L,可以看出河口及临近海域以COD含量来看,多数海域在5月份由于黄河水是枯水期,新鲜水含量注入较少,河口多数水域属Ⅱ类海水水质标准。分布趋势图可以看出,在河口南部半环形水域COD含量较高,由南向北梯度式递减,这可能因为在半环形海域环境相对封闭,海水交换率低有关。

8月份COD含量最高点出现在5#调查点,为2.17 mg/L;含量最低点是11#,含量为0.99 mg/L。所调查海域只有5#点临近水质为Ⅱ类海水水质,其余各点均为I类海水水质。由分布趋势图可以看出,黄河口正对区域COD含量最高,并形成漩涡状分布,含量向邻近海域递减式分布,半环形水域COD含量高于入海口北部水域。

由5、8月份的COD含量趋势分布可以看出,黄河径流携带了大量COD入海,虽然8月份随着降水量增加,COD含量有所降低,但其对海水的影响还是很明显。同时半环形海域由于水体交换性能较差,受淡水注入的影响比其他海域明显更大,COD是造成此区域富营养化现象的主要影响因子 [10]。

Figure 6. Distribution trend of COD in May

图6. COD 5月份分布趋势图

Figure 7. Distribution trend of COD in August

图7. COD 8月份分布趋势图

3.4. 石油类

由表2可以看出,5月份,石油类分布最高的海域位于1#点附近,为0.182 mg/L,其次为5#、4#、6#点临近分布较高,13#、9#临近含量也较高,均在0.1 mg/L以上;而其它调查点含量均为0.002 mg/L。由5月份趋势图看出,河口正对海域和半环形海域靠近陆地边缘石油类含量比较高,说明黄河径流入海与此海域石油类污染有直接关系。由于风向与潮涌的关系,石油类污染物向岸边聚集,同时,1#调查点石油类含量较高与其附近分布的工厂、养殖场等可能也有一定关系。石油类污染主要发生在河口、港湾及近海水域,是水体污染的重要类型之一,海洋石油污染的生态危害和社会危害都很严重,而其防治方法却成本巨大且收效甚微 [18]。

Figure 8. Distribution trend of petroleum in May

图8. 石油类5月分布趋势图

Figure 9. Distribution trend of petroleum in August

图9. 石油类8月分布趋势图

8月份随着黄河水的大量注入、混合,石油类含量分布有了明显的变化(见表2),各点位含量较5月份相比差距明显缩小。10#临近含量最高,为0.116 mg/L,其次是6#和1#,均在0.1 mg/L以上。由趋势图可以看出,8月份石油类分布形成了多处漩涡,各点的含量差距不大,这可能与采样时黄河径流流通量大,而海面风向也不明显所致。

3.5. Cu

Figure 10. Distribution trend of copper in May

图10. Cu 5月分布趋势图

Figure 11. Distribution trend of copper in August

图11. Cu 8月分布趋势图

Cu污染是指Cu及其化合物在环境中所造成的污染。在冶炼、金属加工、机器制造、有机合成及其他工业的废水中都含有Cu,其中以金属加工、电镀工厂所排废水含Cu量最高,每升废水含Cu几十至几百毫克。Cu是生物生长的必需微量元素,但过量的Cu却会对生物造成极大的危害 [19] [20]。

5月份,14#调查点附近Cu含量最高,为0.061 mg/L,其次是1#、2#,均为0.023 mg/L;4#、5#、6#点含量很低,皆小于0.003 mg/L (见表2),水质在Ⅱ、Ⅲ类海水水质之间。由趋势图分布可以看出,黄河口附近Cu含量较高,并形成漩涡梯状分布,其它调查范围内距河口稍远海域Cu含量在0.01~0.02 mg/L之间,明显低于河口海域。这可能因为枯水期黄河水注入量小,冲击力小,Cu及其化合物多在河口沉积有关。

8月份各调查点Cu含量皆有上升,由表2可见,5#点Cu含量高达0.209 mg/L,含量最低的调查点是14#点,Cu含量也达到了0.054 mg/L,调查范围内海域水质在8月份皆已经超过了IV类海水水质标准,水质严重Cu污染;由趋势图可见,Cu污染呈多处漩涡状分布,黄河口正对海域污染严重,其它区域稍低一些。这可能与丰水期大量水流冲击,导致沉积物翻涌有关。

3.6. TN分布趋势

氮是海洋浮游植物生长繁殖必需的营养元素之一,与海洋初级生产力及环境质量有着密切的关系 [4],近岸海域氮营养盐主要来源于陆源地表径流的输入和海洋生物体的分解 [21]。通过本次调查可以看出,5月份TN分布最高的点在1#附近,1#为1.74 mg/L,其次是14#和7#点,分别为1.267 mg/L和0.552 mg/L,最低的是11#、12#点,分别为0.217 mg/L、0.240 mg/L,平均为0.54 mg/L。从站位分布看,1#点为近岸海域,14#、7#点为黄河入海口区域;11#、12#点为本次调查中距离入海口最远区域。由趋势图也可以看出,TN分别在入海口和半环形海域形成漩涡状分布,空间分布呈现出入海口和近岸海域由近及远的分布特征。这充分说明入海口海域受黄河径流影响巨大,而近海沿海皆是养殖场和河蟹育苗场,其剩饵残渣和粪便的排放也加大了TN的污染。

8月份TN分布最高点是2#、11#点,分别为0.853 mg/L、0.622 mg/L,最低点在6#、1#点,分别为0.141 mg/L、0.157 mg/L,平均为0.34 mg/L,各点含量差距没有5月份那么悬殊。由趋势图也可以看出,8月份入海口海域TN呈多处漩涡状分布,空间分布趋势不明显,这应该是因为黄河径流被丰沛的雨水大量补充、营养盐浓度被极度稀释造成的。

3.7. 总磷分布趋势

由表2可以看出,5月份TP分布最高的点是1#点,为0.052 mg/L,最低的点是7#点,为0.011 mg/L,平均为0.02 mg/L。由趋势图可以看出,TP与TN 5月份分布特征类似,入海口与半封闭海域含量高于其它海域,并形成多处漩涡。

Figure 15. Distribution trend of TP in August

图15. TP 8月分布趋势图

8月份分布最高的点是5#点,为0.059 mg/L,最低的点是14#点,为0.1 mg/L,平均为0.03 mg/L,稍高于5月份。由趋势图可以看出,TP分布多处呈梯度的漩涡分布,其中入海口海域TP含量反而稍低于正对入海口方向的偏东部和南部半封闭海域,这可能是因为采样期间恰逢雨水期,黄河径流入海的冲击有关系。

孟伟 [22] 等研究认为:黄河径流输入的氮主要受到流域内人口、氮肥施用量的影响,与工业废水排放量没有相关性;而TP含量与这几种均无相关性,反而与黄河水体中的悬浮物显著相关。很多研究 [7] [23] 认为,黄河入海口氮污染是造成此海域富营养化的主要影响因子。本次调查也充分说明了这一点,5月份TN平均含量是8月份的27倍,TP平均含量5月份是8月份的11.3倍,说明氮是入海口海域主要的污染源之一。

3.8. DIN

Figure 17. Distribution trend of DIN in August

图17. DIN 8月分布趋势图

从本次调查结果可以看出,5月份DIN分布以14#点最高,为0.843 mg/L,以11#点最低为0.171 mg/L (见表2)。由趋势图看出,DIN在河口处呈阶梯状漩涡分布,且入海口处含量最高,其次是入海口正对方向。说明在5月份,黄河径流带来了大量的DIN污染。8月份DIN最高点是2#点,为0.488 mg/L,最低点是6#点,为0.043 mg/L。空间分布以南部半封闭海域DIN含量稍高于其它海域,并呈递减式梯状分布,入海口区域含量反而稍低,这可能与8月份雨水丰沛,水体交换量大有关。

DIN是指植物、土壤和肥料中未与碳结合的含氮物质的总称。主要包括氨氮、硝态氮和亚硝态氮等。近几年的研究 [24] 表明:渤海DIN含量增加了,DIP含量降低了。由平均数(表2)比较看出,黄河入海口及邻近海域5月份N/P为34,8月份N/P约为24,N/P明显大于16 (Redfield数),因此,入海口海域表现为P限制,N源为主要污染源。

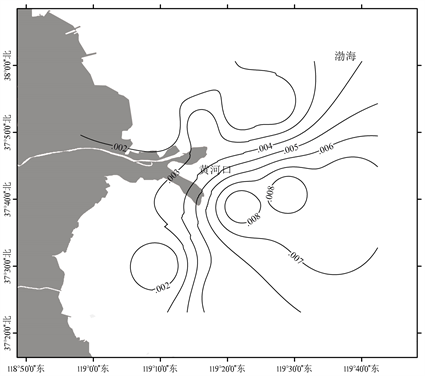

3.9. DIP

磷酸盐是海洋中主要营养盐类,是浮游植物繁殖生长的必需营养物质,在海洋生物产量和能量转换过程中具有重要作用 [25]。与氮源相似,来源主要是陆源径流输入和海洋生物体氧化所致 [21]。DIP 5月份含量较高的站点是1#、14#、12#点,分别为0.043 mg/L (Ⅳ类)、0.034 mg/L (IV类)、0.019 mg/L (II类),其余站点皆小于0.015 mg/L (I类),空间分布趋势与TN、TP分布类似,入海口和半环形封闭海域含量较高,呈梯形递减漩涡状分布,其它海域有漩涡镶嵌形分布,含量较低。

8月份DIP分布含量最高点是4#、5#,为0.009 mg/L,其次是3#、6#为0.008 mg/L,其它点位DIP含量都较低(见表2),8月份水质较好,皆属于I类海水水质。由趋势图可以看出,DIP分布趋势与黄河水径流水流方向相似,河口中心点位含量最高,呈漩涡状分布,然后乘扇形向远处蔓延,由近及远呈梯状递减分布,在半封闭海域有漩涡分布。

通过DIP调查可以看出,黄河入海口磷酸盐分布主要受陆源径流和近岸水源影响比较大,入海口及近岸海域空间分布由近及远递减趋势明显。8月份DIP浓度低于5月份,这与8月份雨水充沛,DIP被稀释有关。由调查结果可以看出,黄河口及邻近海域DIP污染相对较轻,这可能黄河流域土壤肥料施放、水土流失、废水排放及浮游植物的生长有关。

Figure 19. Distribution trend of DIP in August

图19. DIP 8月分布趋势图

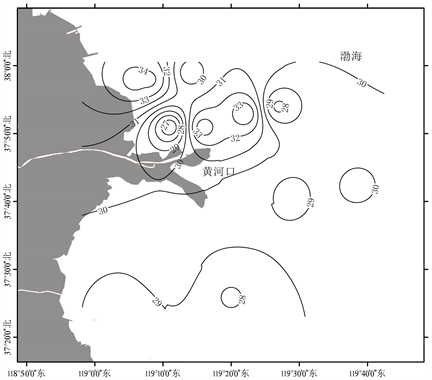

3.10. 盐度

海水盐度因海域所处纬度位置不同而有所差异,主要受纬度、河流、海域轮廓、洋流等方面的影响。渤海是一个近封闭的内海,外界影响小;纬度高,气温较低,蒸发量少;同时因为有辽河、海河、黄河注入,导致其海水盐度常年在30‰左右。根据采样调查发现,5月份盐度含量如表2所示,最高点是10#点,为34.5‰,最低点是14#点,为26.3‰,由趋势图可以看出,河口与河口北部海域盐度较高,各处漩涡状分布比较明显。这可能与枯水期注水较少、径流带来的营养盐污染及洋流方向等有关。

Figure 20. Distribution trend of salinity in May

图20. 盐度5月分布趋势图

Figure 21. Distribution trend of salinity in August

图21. 盐度8月分布趋势图

8月份盐度最高的点事9#点,为31.0‰,最低的点是14#点,为28.1‰。由趋势图可以看出,由于此时期注水较多,河口处盐度比其它海域稍低,同时半封闭区近海处盐度也稍低,这除了因黄河径流流量增大,可能还与8月份降水比较丰沛,近海海域淡水流入增多有关。

4. 小结

调查结果表明:① 沿岸海域营养盐来源通常为大量河道径流及陆源排污汇入 [26],各污染因子的分布趋势与黄河径流密切相关;② 黄河入海口及邻近海域主要受到无机氮、重金属Cu、石油类、DIP的污染;③ 分布趋势特征呈现为黄河入海口及邻近海域污染最重,周围海域梯度递减的分布格局;④ 各监测点水质污染程度一般为5月份高于8月份(Cu除外);⑤ 南部半封闭型海域水质污染比较严重,这与此海域水体交换能力差,以及近海广泛分布的养殖场和河蟹育苗厂等有关,与刘潇等的研究结论相同 [27]。

因此,加强黄河水环境的保护,控制黄河水源的污染可以有效地改善黄河入海口及其邻近海域的水质污染状况。只有有效地控制污染源,使水体中营养盐含量低于优势藻类繁衍的临界浓度,才能维持生态环境的良性循环 [28]。

基金项目

山东省重点研发计划(2019GSF109111),山东省现代农业产业技术体系鱼类创新团队环境调控岗位(SDAIT-07)。

NOTES

*通讯作者。