1. 引言

达芬奇机器人的首次面世距今已有二十余年,自2000年起,欧美国家已经开始使用达芬奇机器人手术系统进行心脏手术 [1],2006年我国首度引入了达芬奇机器人手术系统,2007年解放军总医院进行了我国首例达芬奇心脏手术 [2],这标志着我国心脏外科手术领域正式跨入了达芬奇机器人手术时代。

与常规开胸手术相比,达芬奇机器人手术具有微创、术后恢复快等特点;与胸腔镜为代表的其他微创手术相比,达芬奇手术系统灵活程度大大增加,因此能够为手术带来更精细的操作和更广阔的术野。目前达芬奇手术系统在心外科领域可用于瓣膜成形、冠状动脉旁路移植、先心病矫正、心脏肿瘤切除等手术。

体外循环(Extracorporeal Circulation, ECC)技术是为了便于心脏、大血管外科手术而设计的,是绝大多数心脏手术的必需技术。传统体外循环建立方式,经升主动脉、上下腔静脉置管,因其需要暴露的操作野较大,已不适用于创口微小的达芬奇心脏手术。为充分适应达芬奇手术微创特性,现用于达芬奇心脏手术的体外循环通路,主要采用经股动脉、股静脉置管的策略 [3] [4] [5]。

外周体外循环置管不可避免地对股动静脉管壁造成损伤。对受众整体年龄偏高、术后卧床时间较长的心脏外科手术而言,额外的下肢深静脉管壁损伤无疑是造成术后下肢静脉血栓形成的重要危险因素。杨明、高长青等人在对214例经外周体外循环置管的达芬奇心脏手术患者进行的研究中,报道了5例(2.3%)股动脉、股静脉或髂静脉血栓形成 [6]。另外,在青岛大学附属医院早期152例达芬奇心脏手术患者中,观察到7例(4.6%)术后出现股静脉血栓患者,均为非瓣膜置换术、未服用华法林、也未采取其他措施抗凝的患者,患者术前下肢血管超声检查亦未提示异常。

在达芬奇心脏手术所涵盖的术式中,仅有瓣膜置换手术或放置成型环的瓣膜成形手术要求术后抗凝治疗。因此,诸如房/室间隔缺损修补术、心房粘液瘤切除术患者术后下肢静脉血栓的预防措施同样有待研究。

2. 资料与方法

2.1. 一般资料

将2014年11月至2020年8月期间,在青岛大学附属医院行达芬奇机器人心脏手术的患者,根据病情纳入实验组和对照组。根据纳入及排除标准,共有227例患者纳入研究。

患者纳入标准为:① 患者符合相应手术适应症,经过常规术前检查,判断适合进行达芬奇机器人辅助下心脏手术;② 于我科行达芬奇二尖瓣置换、二尖瓣成形、三尖瓣成形、房/室间隔缺损修补、心脏肿物切除手术,以上术式可在机器人辅助下单独或联合进行;③ 术前行下肢血管超声、下腹部CT检查,评估无股动脉、股静脉病变。

排除标准为:① 达芬奇机器人辅助下冠状动旁路移植患者;② 2014年11月至2018年3月期间,达芬奇术后仅口服华法林而未行物理抗凝治疗的患者;③ 严重冠状动脉疾病、主动脉瓣疾病、胸腔组织粘连、大血管病变、髂股动脉疾病、呼吸功能不全、肝肾功能不全、凝血功能障碍患者;④ 非首次行心脏手术患者,包括:曾有直视下或微创心脏手术史患者;⑤ 具有阿司匹林、华法林等抗凝药物使用绝对禁忌症,术后不能进行抗凝治疗的患者。

记录患者性别、年龄、身高、体重、手术方式、术中体外循环时间、体外循环插管管径、下肢血管超声情况、腹股沟切口情况等信息,进行回顾性分析。患者临床资料统计数据见表1。计量资料用平均数 ± 标准差(

± s)表示,计数资料用百分比(%)表示。

2.2. 试验分组

为研究不同抗凝方法预防外周体外循环置管相关血栓并发症的效果,将2014年11月至2020年8月期间,在青岛大学附属医院行达芬奇机心脏手术、并进行术后抗凝治疗的患者分为无抗凝组、物理抗凝组、华法林 + 物理抗凝组、阿司匹林 + 物理抗凝组。

无抗凝组术后未采取任何抗凝治疗措施,物理抗凝组术后仅接受抗血栓压力泵加压治疗,华法林 + 物理抗凝组术后同时接受口服华法林治疗(同期监测凝血酶原时间国际标准化比值,维持该值在要求范围内)及抗血栓压力泵治疗,阿司匹林 + 物理抗凝组术后同时接受口服阿司匹林治疗及抗血栓压力泵治疗。

2.3. 术前检查及手术方法

各组术前行三大常规、血生化、传染病、血型等检验,排除手术禁忌;行心电图、心脏超声、胸部CT等检查明确心肺功能、胸腔及大血管情况;超过50岁的患者常规行冠状动脉造影(CAG)检查,排除冠心病;行腹部CT、颈部及下肢血管超声、经食道心脏超声,评估胸腹主动脉、腔静脉、髂血管及其分支、股血管等是否具备建立外周体外循环条件及麻醉条件,检查发现具有血管畸形、血栓、严重的斑块形成等的患者,经评估预计无法安全建立外周血管通路的患者,则不适宜行达芬奇心脏手术。

手术采用静脉及吸入复合全身麻醉,术前经食道置入食道超声探头,于右侧胸壁做机械臂切口后架设达芬奇机器。建立外周体外循环。于股、股静脉缝制荷包后置管。操作达芬奇机器人单独或联合进行瓣膜置换或成形、先心病矫正、心脏肿物切除等手术。

术后由手术室返回心外科重症监护室,行无创心电监测、血氧饱和度检查、桡动脉及中心静脉压监测,实时评估心肺功能。根据患者情况,选择多巴胺、米力农、去甲肾上腺素等药物改善循环,定期监测血气、血常规、肝肾功能、凝血等指标。患者意识恢复后,根据肌力、气道阻力、循环、酸碱等指标,判断是否拔除气管插管。待患者一般情况良好、脱离呼吸机后,转入心外科普通病房进行治疗和护理。住院期间鼓励患者下床活动,预防血栓形成;加强呼吸功能锻炼,避免肺部感染;手术切口适时拆除缝合线,及时换药及清洁切口。

2.4. 术后治疗方案

术后由手术室返回心外科重症监护室,行无创心电监测、血氧饱和度检查、桡动脉及中心静脉压监测,实时评估心肺功能。根据患者情况,选择多巴胺、米力农、去甲肾上腺素等药物改善循环,定期监测血气、血常规、肝肾功能、凝血等指标。患者意识恢复后,根据肌力、气道阻力、循环、酸碱等指标,判断是否拔除气管插管。待患者一般情况良好、脱离呼吸机后,转入心外科普通病房进行治疗和护理。住院期间鼓励患者下床活动,预防血栓形成;加强呼吸功能锻炼,避免肺部感染。手术切口适时拆除缝合线,及时换药及清洁切口。所有患者从术后第一日起增加抗血栓压力泵治疗。患者意拔除气管插管、可以经口进食后,开始药物抗凝治疗。

以下为各组药物抗凝治疗方案:

① 无抗凝组:未采取任何抗凝治疗措施。

② 物理治疗组:无口服抗凝药物,患者术后住院期间采用抗血栓压力泵加压治疗,每日2次,每次2小时。

③ 华法林 + 物理治疗组:口服华法林片,每日1次,初始计量为每次1片(2.5 mg),每2日监测凝血酶原时间国际标准化比值(INR),维持该比值范围在2.0~2.5之间,根据比值调整用药计量,服药期限为3个月;物理治疗同物理抗凝组。

④ 阿司匹林 + 物理治疗组:口服阿司匹林肠溶片,每日1次,每次一片(100 mg),服药期限为3个月;物理治疗同物理抗凝组。

住院治疗期间,待患者各项指标恢复平稳,复查心脏超声、胸部平片、凝血酶原时间INR,结果满意后出院。

2.5. 出院后随访

患者于出院后1个月、3个月、6个月返回我院门诊复查,常规复查项目包括:主诉、凝血酶原时间INR (服用华法林药物期限内患者)、心电图、心脏超声、胸部平片、下肢血管超声等。复查下肢血管超声需关注管腔充盈、管壁弹性及血流情况。

2.6. 统计学方法

使用SPSS 24.0统计软件对本试验的结果进行数据分析。计量资料用平均数 ± 标准差(

± s)表示,采用t检验进行对比;计数资料用百分比(%)表示,使用卡方分析比较。P < 0.05表明差异存在统计学意义。

3. 结果

在2014年11月至2020年8月期间,青岛大学附属医院心外科共进行达芬奇机心脏手术311台,根据本试验的纳入及排除标准,共有227例患者纳入研究。

3.1. 患者临床资料

纳入研究的227例患者中,男性患者124例(%),女性患者103例(%),平均年龄50.3 ± 11.6岁(17~75岁),平均身高为167.6 ± 8.1 (150~189 cm),平均体重为72.6 ± 12.5 kg (40~85 kg),术中平均体外循环时间为129.4 ± 45.7 (45~238 min),平均手术时间为216.9 ± 90.2 (72~355 min) (见表1)。

Table 1. Clinical data of patients undergoing Da Vinci surgery [( x ¯ ± s)/n/%]

表1. 达芬奇手术患者临床资料[(

± s)/n/%]

3.2. 分组抗凝治疗

受临床因素影响,在2014年11月至2018年3月间进行达芬奇瓣膜置换或放置瓣膜成形环的患者术后虽口服华法林抗凝,但未进行物理抗凝,因此不纳入本研究。

同时,在2014年11月至2018年3月期间,所有其他术式的患者均未进行物理及药物抗凝治疗,故纳入未抗凝组。自2018年4月至2020年8月,将房/室间隔缺损修补术患者分入物理抗凝组;其余术式分入阿司匹林 + 物理抗凝组。因此得到分组如下(见表2、图1):

① 无抗凝组:2014年11月至2018年3月间,除达芬奇瓣膜置换和瓣膜成形(放置成型环)外的所有患者,共97例(42.7%);

② 物理抗凝组:2018年4月至2020年8月间,房/室间隔缺损修补术患者,共34例(10.1%);

③ 华法林 + 物理抗凝组包括:2018年11月至2020年8月间,达芬奇机器人辅助下单纯瓣膜置换术、单纯成形术(放置成形环)、瓣膜置换合并其他术式、成形术(放置成形环)合并其他术式的患者,共65例(28.6%);

④ 阿司匹林 + 物理抗凝组包括:2018年4月至2020年8月,除物理抗凝组和华法林 + 物理抗凝组外的患者共31例(13.7%)。

Table 2. Operation of Da Vinci heart surgery and anticoagulant control groups

表2. 达芬奇心脏手术术式及抗凝分组对照

Figure 1. Number and proportion of anticoagulant treatment groups

图1. 抗凝治疗分组例数及占比

3.3. 抗凝治疗结果对比

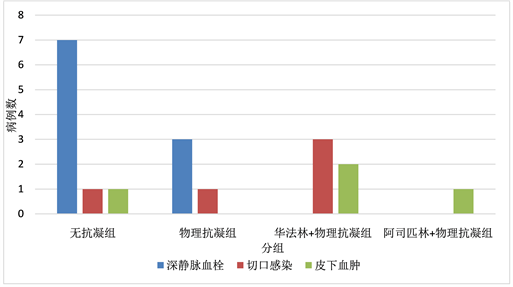

无抗凝组共有患者97例,其中下肢静脉血栓患者7例,腹股沟切口愈合不良患者1例,皮下血肿患者1例。物理抗凝组共有患者34例,下肢静脉血栓患者3例,腹股沟切口感染患者1例。华法林 + 物理抗凝组共有患者120例,出现腹股沟切口愈合不良患者3例,腹股沟皮下血肿患者2例。阿司匹林 + 物理抗凝组共有患者31例,出现腹股沟皮下血肿患者1例(见图2)。

通过Yates校正卡方检验,证明单纯物理抗凝组及药物 + 物理抗凝组对下肢静脉血栓的预防效果均优于无抗凝组(P < 0.05);通过Fisher确切概率法卡方检验分析,药物 + 物理抗凝组治疗效果优于与单纯物理抗凝组(P < 0.05);而华法林与阿司匹林对下肢静脉血栓的预防效果无明显差异。

Figure 2. Comparison of the number of complications in each treatment group

图2. 各治疗组并发症例数对比

4. 讨论

达芬奇心脏手术后,外周体外循环置管并发症包括腹股沟切口愈合不良和下肢静脉血栓。其中,下肢静脉血栓的形成虽然未对患者中远期预后造成不良影响,却增加了治疗费用、甚至可能导致术后二次入院。为预防和规避达芬奇手术后下肢静脉血栓并发症,我们将2014年11月至2020年8月间在我院行达芬奇心脏手术的227例患者选做研究对象,通过较大的样本基数,对术后预防性抗凝方案进行研究。

在抗凝方案的分组设计中,我们参考了一些国内外研究。Dennis等人在研究中提出,抗血栓压力泵治疗能够通过增加下肢静脉血流量和刺激内在纤维蛋白溶解物质释放,达到减少下肢静脉血栓形成的目的 [7]。Nakanishi等的研究认为,压力泵能够使静脉在加压时排空血液、去压时充盈静血管,从而增加静脉血峰流速,促进下肢静脉血液回流 [8]。另有报道称,抗血栓压力治疗能够有效地减少下肢静脉血栓的发生率(RR = 0.50;95% CI为[0.27, 0.94]) [9]。在抗静脉血栓药物的选择方面,首先,阿司匹林作为静脉血栓栓塞的预防药物早已普及,但针对不同学科的抗凝方案,各种协会给出的指导方针各不相同。美国骨科医师学会推荐风险分层方法,对有静脉血栓栓塞病史的高危患者采取积极的措施,对有出血倾向的患者则不采取积极措施。根据美国胸科医师学会的指南,阿司匹林被认为是一种对低到标准风险患者均有效的药物 [10] [11]。Colin等人的研究则认为,在预防无症状和有症状静脉血栓栓塞方面,仅使用阿司匹林预防不如华法林或依诺肝素有效 [12]。而Raphael等人在一项对28,923例患者的研究中则表明,与接受华法林治疗的患者相比,接受阿司匹林治疗的患者有症状肺动脉栓塞和深静脉血栓的发生率更低、伤口问题更少、住院时间也更短 [13]。今年来,一些新的研究也证明了药物联合物理抗凝治疗的必要性 [14] [15]。为进一步明确以上各种治疗方案在达芬奇心脏手术后预防下肢静脉血栓的效果,我们分别设计了无抗凝组、物理抗凝组、华法林 + 物理抗凝组、阿司匹林 + 物理抗凝组,并制定了严格的纳入和排除方案。

局限于临床因素,2014年11月至2018年3月间,非瓣膜置换或非成形环置入的患者均未行抗凝治疗,因此设该组患者为无抗凝组。同期瓣膜置换或成型环置入的手术的患者,则因为口服华法林但未进行抗血栓泵治疗,而无法纳入华法林 + 物理治疗组。为便于统计,2018年4月至2020年8月间,行房/室间隔缺损修补术的患者被纳入单纯物理治疗组,行瓣膜置换或成形环置入的手术的患者被纳入华法林 + 物理治疗组,而在此期间其他术式的患者则被纳入阿司匹林 + 物理治疗组。

在我们的研究中,无抗凝组共有患者97例,其中3例患者发生了下肢静脉血栓,将无抗凝组血栓数据与抗凝组比较,并进行统计学分析,通过Yates校正的卡方分析能够证实,达芬奇心脏术后预防性抗血栓治疗(无论是药物或物理抗凝)是有临床效果的(P < 0.05)。单独的物理抗凝和华法林或阿司匹林物联合物理抗凝的效果在之前的研究中未被比较过,物理抗凝组共有患者34例,其中下肢静脉血栓患者3例,考虑到本组样本基数较小,我们认为计算其发生率并无临床意义。为比较单纯物理治疗与药物 + 物理治疗的效果有无明显差异,我们将华法林 + 物理抗凝组患者65例、阿司匹林 + 物理抗凝组患者31例合并与物理抗凝组进行比较,通过Fisher确切概率法进行卡方检验,能够得出结论物理 + 药物抗凝组的下肢静脉血栓预防效果好于物理抗凝组(P < 0.05)。同时,华法林与阿司匹林抗凝组均未出现下肢静脉血栓患者,两组的抗凝效果显然没有明显差异。该结果的出现可能因为两组均为物理与药物联合抗凝,两种措施共同降低了血栓的发生率,因此与上述Colin或Rapheal的研究结果并不矛盾。

另外,药物 + 物理抗凝组共出现皮下血肿患者3例、切口愈合不良患者3例,单纯物理抗凝组出现切口愈合不良1例,无皮下血肿患者,但经过卡方检验,两组腹股沟切口相关并发症差异无统计学意义。相比于单一抗凝,两种抗凝治疗连用并不会增加切口并发症发生概率。

因此,为预防外周体外循环置管相关下肢静脉血栓并发症,物理联合药物抗凝的方案是必要的,没有证据表明单一措施的抗凝方案能使患者获益更大。

5. 结论

达芬奇心脏手术外周体外循环置管后需要常规抗凝治疗,较单纯物理治疗,采取药物加物理预防性治疗,能更有效的预防靶血管血栓形成(P < 0.05);预防药物方面,采用华法林或阿司匹林的临床效果无明显区别。

基金项目

国家自然科学基金青年科学基金项目(81700247)。

NOTES

*通讯作者。