1. 引言

随着城市化建设的加速发展,人们的生活水平得到显著的提高,排放的生活污水速度随之加快,在生活污水进入污水处理厂达标排放的同时,也有部分的污水进入河道污染水体。城镇河道由于需要承载防洪、排涝、通航等功能逐渐被人工渠化,渠化后的河道水生物种单一,水生态系统较为脆弱。由于生活污水的进入,河道内的污染物远超于河道所能承受的范围,从而会出现局域性的水环境污染,甚至河道会产生黑臭、赤潮等现象,严重影响人们的生活居住环境 [1]。水生态修复技术作为河道治理的重要修复技术之一,因其生态、环保、经济等特点在国内外河道治理中被广泛应用 [2],但对于存在高污染负荷的河道来说,水生态修复技术难以充分发挥其技术优势。近年来,苏州市正在大力打造“水安河畅、水清岸绿、水秀景丽、人文之美”的生态美丽河道,本文以吴江区中心河为案例,针对中心河存在的问题进行河道治理及生态修复手段的设计,为类似河道治理提供参考与借鉴。

2. 设计背景

中心河位于苏州市吴江区平望镇,河道全长1009 m,宽度14~16 m,水域面积约为15,000 m2,根据吴江区水资源规划,该河道承载防洪、排涝等功能。中心河西起新城泵站,通过该泵站与新运河相连,北接新建荡,通过闸门联通,东至石家港,通过暗涵相联通。河道呈“L”形,两侧驳岸为硬质直立型驳坎,周边以居民住宅区为主。河道淤泥严重堆积,淤泥中含有大量腐败落叶、建筑垃圾以及生活垃圾等。中心河周边有大量生活污水进入河道,根据2021年04月份水质检测报告,对比《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中心河水质为劣V类(指标数据见表1),水体发黑发臭。中心河内水生植物及水生动物稀少,水生态系统功能基本丧失。

Table 1. Monitoring and evaluation of Central River water quality

表1. 中心河水质监测及评价

3. 河道污染源分析

3.1. 内源污染

中心河内源污染主要来源于底泥污染。中心河底泥厚度约为0.8~1.6 m,淤泥总量约为6408 m3,河道长期受到外源污染的侵蚀导致淤泥不断积累,底泥是水体的沉积物,是水域的重要组成部分。水中部分污染物可通过沉淀或颗粒物吸附而蓄存在底泥中,当水体中的淤泥受到侵扰时会重新释放,成为二次污染源 [3] (图1)。

3.2. 外源污染

中心河的外源污染主要来自河道周边居民的生活污水以及雨水。河道周边雨污水管网并没有进行雨污分流。根据现场排查情况,中心河雨污排口共计51个,其中7个市政非雨出流排口,20个非雨出流排口,5个废弃排口,19个雨水排口,根据不完全统计该河道污水每天排放量约为2000~3000 m3,导致水体发黑发臭,污染严重(图2)。

Figure 2. Sewage outlet of Central River

图2. 中心河排污口情况

4. 设计原则

以“建立水体自净能力,建设生态美河”为主线,构建水生植物系统、水生动物系统、水生微生物系统形成健康有效的水体生态链,有效发挥多层次复合生物净化净系统的净化效能 [4],实现水生态、水景观、水环境“三位一体”的治理目标。

4.1. 因地制宜,一河一策

在充分调查、深入溯源的基础上,找准河道所存在的水环境问题症结,结合河道水文特征、现状条件,并根据水体污染程度、污染类型以及治理区域目标的不同,有针对性地提出对策建议进行分类分区治理。

4.2. 统筹兼顾,系统治理

综合考虑水治理多技术措施的有机集成,并与长效化运维管养措施相结合,在不影响河道正常行洪排涝功能的前提下,在立足有效改善水质的基础上,也要更多兼顾到景观性,采用综合治理手段,实施系统化治理。

4.3. 合理布局,生态安全

设计上科学选择先进适用、安全可靠且已有工程成功实践的技术工艺,尽量节省建设投资,降低运行成本,方便长效管理,并确保避免对水环境和水生态造成不利影响和二次污染。

5. 河道治理措施设计

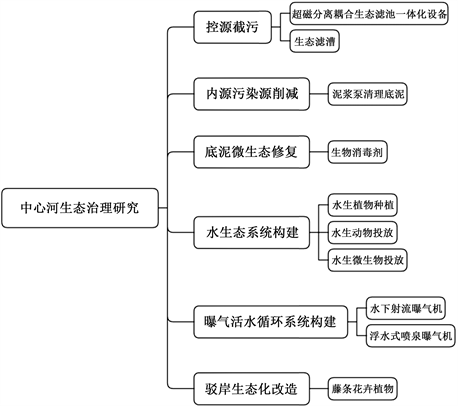

在对河道充分调查、深入溯源的基础上,找准河道所存在的水环境问题症结,结合河道水文特征、现状条件,并根据水体污染程度、污染类型以及治理目标的不同,有针对性地提出对策建议进行治理,循序“因地制宜,一河一策”的治理原则。如图3,针对中心河河道现状,主要采取控源截污、内源污染源削减、底泥微生态修复、水生态系统构建、曝气活水循环系统、生态化驳岸改造。

Figure 3. Route of design and research measures for Central River

图3. 中心河设计研究措施路线

5.1. 控源截污

中心河河道共计51个排口,对其中7个市政非雨出流排口采用末端截留方式沿中心河主要排口设置6座截留井,因污水处理厂现已满负荷运载无法容纳中心河周边排口污水,因此本文设计采用处理量为3000 m3/d一体化处理设备使用超磁分离技术耦合生物曝气滤池对排口污水处理达到地表V类水排放至河内;对20个非雨出流排口则采取溯源调查,由相关单位自查自改。其中对5个废弃排口进行封堵,对河道周边19个雨水排口原位采用由生物填料、挺水植物等组成的生物滤槽对单纯雨水排口初期雨水进行预处理,一定程度削减河道遭受初期雨水的污染负荷。

5.2. 内源污染源削减

中心河道主要内源污染源为淤泥,即需要对河道进行淤泥清理。常用的淤泥清理方式分为挖掘式清淤、泥浆泵清淤、环保清淤等 [5],中心河淤泥总量约为6408 m3,河道可实现干河,因此本项目设计选用泥浆泵清淤分段筑坝施工方式。在清淤工程中淤泥由泥浆泵水力冲淤,泵送至排泥场。河道端口设置围堰,根据河道现场实际情况,设置分段子堰分段清淤。在施工过程中密切注意周边建筑物的安全,干河施工的河道内水位需缓慢下降,如发现局部驳岸及建筑物有危险须及时对危险段进行支护加固。为了减少对周围驳岸及建筑物的影响,干水施工的河道每一分段均需尽快冲淤运泥,避免河道的干水时间过长。

5.3. 底泥微生态修复

干河清淤过程中的筑坝断流、水力冲挖等不可避免将对原存在的微生物群体及底泥微生态环境产生扰动和破坏。清淤后的河床界面不排除仍残留有害病菌及虫卵,这无疑对后续进行微生态环境的修复构建存在潜在威胁 [6]。本项目设计采用生物消毒剂, 对清淤工程范围的全区域底泥实施病害消杀。

5.4. 水生态系统构建

水生态系统的构建是仿照自然生态系统结构,将水环境人为构建成具有相同功能,生物与环境相互平衡、稳定、统一的整体系统。生物与环境之间相互影响、相互制约、环环相扣,并处于相对稳定的动态平衡状态。水生态系统主要包括水生植物系统、水生动物系统以及水生微生物系统。

1) 水生植物种植

本项目根据相应在水体规模、拦蓄常水深和受汛期泄洪过流影响等方面的差异性,结合不同沉水植物的生长习性,以群落式设置冷暖季植物混种,构建“水下森林”,品种设计选择苦草、黑藻、菹草,种植在两侧驳岸向河中心方向各5 m范围内水域,共计构建沉水植物面积约6900 m2;为提高沉水植物种植区的抗水流冲击能力,设计采用高强度PE土工格栅网格将沉水植物绑扎固底的方式种植。在桥两侧种植浮叶植物以提高景观效应。

2) 水生动物投放

本项目设计底栖动物构建的品种选择为环棱螺、无齿蚌,投放区域与沉水植物种植区域一致,设计投放量分别约为21 kg、69 kg。环棱螺可摄食沉水植物叶片上的固着藻类及附着物,还可分泌促SS絮凝物质,有利于提高水体透明度 [7]。无齿蚌可有效摄食过滤水体及沉积物中的有机碎屑,有助于使得氮磷营养盐进入食物网链再得以转移出去 [8]。

本项目设计鱼类以肉食性鱼类为主,以控制杂食性鱼类(鲤鱼、鲫鱼)和草食性鱼类(草鱼)的生物量,肉食鱼类构建的品种选择在苏州广泛分布的黑鱼,投放区域为主流段和支流段全部水域,设计投放量约为13.5 kg;为防止外逃,在河道进出水闸门各布设1道拦鱼网。

3) 水生微生物投放

本案设计采用固定化复合微生物颗粒对河道基质进行改良,该微生物颗粒主要成分为芽孢杆菌、硝化细菌等活菌,在细微多孔的活化沸石内制成固定化颗粒,投放后可快速沉底着床,并缓慢释放出有效活菌,具有不易随水流流失且作用持久的特点。

5.5. 曝气活水循环系统

中心河均通过泵站与外水沟通,在泵站不引排水时,中心河水域相对封闭,尤其河道还存在急弯,不利的水动力条件造成水体流动性差,加之水体中溶解氧不足,整体无法满足水体自净的需求,导致污染物降解能力弱,易发生黑臭或富营养化现象。

综合考虑河道现状条件和各形式曝气的性能特点,本项目设计在中心河采用8台水下射流曝气机,改善水动力条件和提高水体溶解氧,并辅助增强引水活化增容措施效力;另从水体景观效应角度出发,本项目设计以桥作为景观节点,桥两侧各布设1台浮水式喷泉曝气机,用以强化提高水体中溶解氧含量,同时兼具提升一定的水景观效果。

5.6. 驳岸生态化改造

中心河全程为直立硬化驳岸,且穿越居民小区建筑密集区,沿河两侧基本无富余场地空间条件进行驳岸、景观的大规模改造。中心河相对河宽不大且有行洪排涝要求,为确保泄洪功能,不宜在河道内新建种植平台或生态浮岛等构建挺水植物景观带来柔化硬质岸线。

本文设计在中心河有一定观赏条件的驳岸上种植藤条花卉植物,通过自然垂落在驳岸面上实现柔化效果,形成观赏效果的景观线。

6. 结语

中心河的水环境治理设计采用的超磁分离设备耦合曝气生物滤池能够在最大程度上减轻外源污染对河道的影响,同时在河道内通过构建水生态修复系统用以净化水质。河道治理工程作为一项集污水处理工程、水生态治理工程、园林工程、景观工程等综合类整治工程,为打造“水安河畅、水清岸绿、水秀景丽、人文之美”的生态美丽河道提供了良好的设计借鉴和治理思路。