1. 引言

内轮差是车辆转弯时的前内轮的转弯半径与后内轮的转弯半径之差 [1]。2017年公安部交管局的统计数据显示 [2],全国大型车辆占汽车总数保有量比例为12.28%,但其肇事导致的死亡人数占到交通事故死亡总数的48.23%,其中大型车辆内轮差导致的交通事故约占总事故数的30% [3]。同时,随着中国交通运输业的迅捷发展,大型车辆吨位,数量均不断增加。2019年中国拥有大型客车30.31万辆,增长0.11%,共计1334.35万客位,增长0.03%。专用货车50.53万辆,下降4.0%,共计592.77万吨位,增长8.3%;牵引车267.89万辆,增长12.7%;挂车279.63万辆,增长12.4%。并且由于城市范围的扩张,城郊货运干线公路发生严重街道化现象。大型车辆右转内轮差导致的安全问题发生机理不同于公路,且给社会造成巨大影响,引起广泛关注。

为解决大型车辆内轮差问题,国内外学者针对大型车辆内轮差成因及对策进行相关研究:1) 在内轮差成因方面,多数学者都重点研究了大型车辆最大内轮差。李铁洪等 [4] 针对长直线接小半径曲线公路交通事故分析,主要运用阿克曼公式,针对某一转弯半径的车辆进行内轮差估算;钱红波等 [5] 对不同车辆行驶数据进行分析,研究出其转弯时最大内轮差的情况;一卫 [6] 针对内轮差成因,分析造成最大内轮差变化的因素。Peng C等 [7] 在对大量数据进行分析的基础上,建立转弯车辆轨迹,从而再现不同几何布局和运行条件下车辆转弯行为。2) 在内轮差解决对策方面,多数学者都从驾驶人角度进行分析。王清洲等 [8] 研究半挂汽车右转弯后视镜失效现象,提出增设后视镜保证驾驶人视野的方案。Jin J等 [9] 分析大型车辆驾驶人在右转时视线变化情况,通过分析视线受限情况,为驾驶人提供车辆转弯有效方案,增进驾驶人可见性与行人车辆冲突之间关系的理解。张正轩等 [10] 提出加装广角摄像装置,以便于驾驶人在不同行驶状态下监视内轮差区域。Shanmugavel M. [11] 研究后视镜视野问题,对驾驶视野角度进行分析。

综上所述,学者针对大型车辆右转内轮差事故分析没有结合交叉口特征参数,并且对内轮差事故特征、内轮差变化实际情况以及非机动车与行人进行警示的解决对策研究较少,针对此类方面进行研究与预防具有重大现实意义。

2. 数据调研与分析

2.1. 大型车辆内轮差事故特征分析

对于大型车辆内轮差事故的车型及死亡率,主要对2018~2020年由大型车辆内轮差及相应原因所造成的53起事故进行分析,其中由内轮差所造成的事故有16起,其余为内轮差与视野盲区共同导致发生的事故。53起事故中,电动车占受害非机动车事故车型中绝大多数,共46起。其余事故车辆为:摩托车2起,自行车4起,轿车1起,行人1起。大型车辆事故车型多为大货车,工程车(渣土车,泥头车,水泥罐车)。在大货车及工程车造成的44起内轮差事故案例中,死亡案例有36起,事故死亡率高达81.8%。

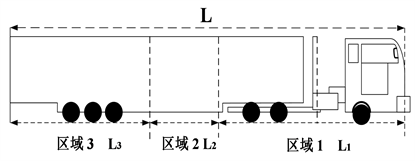

对于大型车辆内轮差事故的空间特征,建立相应的内轮差事故位置示意图如图1。在大型车辆内轮差所导致的车祸案例中,受害者常在大型车辆车头右侧与其发生碰撞。且事故均具有相同的发生过程——大型车辆在无右转渠化情况下右转时,右侧挤入电动车、自行车、摩托车三类车辆。三类车辆的驾驶人在大型车辆右转时靠近区域1右侧行驶。由于大型车辆存在视野盲区,大型车辆驾驶人难以发现这三类车辆,且三类车辆的驾驶人由于看不清转向灯、车速过快等因素也未能及时停止避让。最终,在大型车辆区域3处,因车辆内轮差导致车祸发生。

Figure 1. Schematic diagram of the location of the inner wheel difference accident

图1. 内轮差事故位置示意图

对于大型车辆内轮差事故的时间特征,选取32起内轮差典型事故进行发生时间分析,记录其发生时间及发生次数,如表1所示:

Table 1. Time and frequency of internal wheel difference accidents

表1. 内轮差事故发生时间及次数

由表1可知,大型车辆内轮差事故主要集中于6:00~17:00。由于上述三类车辆和行人在白天的事故发生数目远高于夜间,故白天的平交路口更易发生内轮差事故。

2.2. 驾驶人影响因素分析

大型刚体车辆与半挂车辆右转内轮差形成参数中均需要车辆转弯半径参数R,假设其变化情况可根据交叉口长宽比和车辆轴距得出。由此构建右转车道交叉口特征图,如图2所示。

Figure 2. Characteristic map of right-turn lane intersection

图2. 右转车道交叉口特征图

在图2中,用X、Y分别表示交叉口宽、长,其单位均为m,则交叉口长宽比M为:

(1)

后以南京市与太原市大型刚体车辆、山西省晋源市半挂车辆为调查对象。获取车辆所需技术参数如表2、表3所示:

Table 2. Technical parameters of large rigid vehicles

表2. 大型刚体车辆技术参数

Table 3. Technical parameters of semi-trailer

表3. 半挂车辆技术参数

对车辆转弯过程进行视频拍摄,分析获取的50组视频数据,其中符合驾驶人方向盘转动圈数受车辆轴距与交叉口长宽比影响假设的数据为47组,占94%。

综上、大型车辆转弯过程内轮差主要影响因素为:交叉口长宽比以及车辆轴距。由此得出的大型车辆右转内轮差形成机制为:1) 根据前期调研数据,拟合大型车辆转弯半径参数;2) 结合车辆各项参数进行车辆席卷路径和内轮差计算。其总体思路如图3所示:

Figure 3. The formation mechanism of inner wheel difference of large vehicles

图3. 大型车辆内轮差形成机制

3. 大型车辆内轮差形成模型

3.1. 大型车辆转弯半径拟合

根据前文采集的大型车辆转弯数据,定义方向盘转角为O,车辆轴距为L,车辆方向盘最大转弯圈数为β,车辆转角为θ。则可由公式(2)~(4)拟合大型车辆转弯半径R:

(2)

(3)

(4)

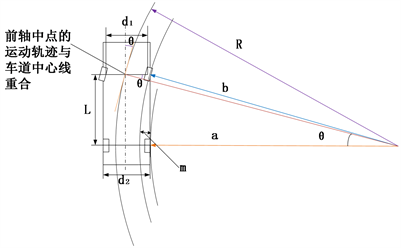

3.2. 大型刚体车辆右转内轮差形成模型

建立由图4所示的大型刚体车辆右转内轮差模型。模型中R为上文车辆转弯半径;b为车辆前内轮的转弯半径;a为车辆后内轮的转弯半径;L为车辆轴距;d1、d2分别为车辆前、后轮距。假设车辆前轴中点运动轨迹与车速中心线重合,进而可根据转弯半径求得实时内轮差m:

(5)

(6)

(7)

(8)

Figure 4. The formation model of the inner wheel difference of a large rigid body vehicle turning right

图4. 大型刚体车辆右转内轮差形成模型

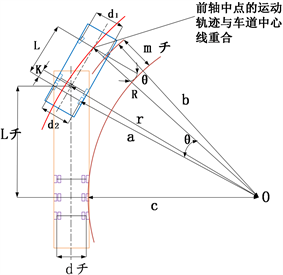

3.3. 铰链车辆右转内轮差形成模型

铰链车辆内轮差与刚体车辆内轮差存在差异,可建立由图5所示的铰链车辆右转内轮差模型。R、a、b、θ、d1、d2、L定义与上文相同。其余参数中:L′为挂车牵引销至中间轴的轴距;k为牵引销与牵引车后轴的距离;c为挂车内侧后轮中心线的半径;d′为挂车后轮距;r为牵引销的运动半径;假设车辆前轴中点的运动轨迹与车道中心线重合,进而可根据转弯半径求得铰链车辆实时内轮差m′为:

(9)

(10)

(11)

4. 大型车辆右转内轮差安全对策

造成大型车辆右转内轮差交通事故的原因,主要是构成道路交通系统的几大基本要素,如人的因素,车的因素,路与环境的因素等 [12]。故本文安全对策主要针对人、车进行提出。

Figure 5. The formation model of the right-turn inner wheel difference of an articulated vehicle

图5. 铰链车辆右转内轮差形成模型

4.1. 大型车辆内轮差变化情况

4.1.1. 大型刚体车辆内轮差变化情况

在车辆可以一次转弯通过交叉口的情况下,控制车辆轴距为5 m,以交叉口长宽比为自变量,结合上文构建的大型刚体车辆内轮差形成模型,获取最大内轮差数据,如图6所示:

Figure 6. Changes in the aspect ratio of large rigid vehicle intersections and the maximum inner wheel difference

图6. 大型刚体车辆交叉口长宽比与内轮差最大值变化情况

由图6,随着交叉口长宽比的不断增大,车辆内轮差最大值不断减小,在交叉口长宽比为0.5时,车辆最大内轮差甚至达到3.5 m以上。综上,需要特别注意交叉口长宽比较小时、轴距较长的刚体车辆内轮差席卷区域。

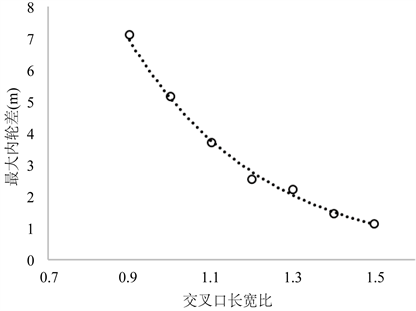

4.1.2. 大型铰链车辆变化情况

同理,控制铰链车、挂车轴距为4.5 m、8.08 m,以交叉口长宽比为自变量,结合上文构建的大型铰链车辆内轮差形成模型,获取最大内轮差数据,如图7所示:

Figure 7. Changes in the aspect ratio of hinged vehicle intersections and the maximum inner wheel difference

图7. 铰链车辆交叉口长宽比与内轮差最大值变化情况

由图7,在车辆可以一次转弯通过交叉口情况下,铰链车最大内轮差较刚体车辆更大,其最大值甚至可达7 m以上。因此、在铰链车通过的交叉口,更应注意内轮差席卷区域。

4.2. 大型车辆内轮差安全对策

由于大型车辆在体积以及重量上均占优势,这种情况使驾驶人在心理上具有强势心理与优越心理,经常表现出攻击性驾驶行为 [13]。交管部门应加强大型车辆驾驶人的违章处罚力度,在事故多发地增加电子警察装置的设置,提高不文明驾驶行为的违法成本。

此外、在交叉口右转弯内轮差事故多发地,还可设置道路转弯专用警告标志 [14]。在不方便设计道路转弯警告标志或人流量车流量较大路段,可以根据大型车辆内轮差模型,在内轮差区域设置专用的警告标线,如图8。通过专用警告标志与专用警告标线组合,以提高加宽区域的安全性。

Figure 8. Schematic diagram of road turning warning markings

图8. 道路转弯警示标线示意图

4.3. 非机动车与行人安全对策

由于视觉习惯,在大型车辆右转弯时,行人与非机动车会认为自己与车辆还有较大距离,不会发生危险。但研究表明,在15~20 m之间的右转弯道大型刚体车辆内轮差最大可达2 m、铰链车辆内轮差最大可达3.5 m [15]。结合模型计算得到的大型车辆内轮差,对非机动车和行人的建议有:

1) 在交叉口长宽比小于1的交叉口,与大型刚体车辆至少保持1.0 m距离,与铰链车辆至少保持3.0 m距离;

2) 在交叉口长宽比大于1的交叉口,与大型刚体车辆至少保持0.5 m距离,与铰链车辆至少保持1.0 m距离。

5. 结语

针对大型车辆右转内轮差事故频发现象,本文从系统工程学尝试多角度分析。通过分析内轮差事故特征认为:1) 大型车辆内轮差事故主要机动车辆为半挂车、公交车、工程车辆,非机动车辆主要为电动车;2) 事故时空分布相对集中,事故主要由于车辆内轮差与视野盲区相互作用形成。3) 事故多发生于白天人群密集的平交路口处。

通过实地调研大型车辆右转情况,获取大型车辆右转时轨迹,建立大型车辆转弯内轮差模型,根据车辆参数以及交叉口长宽比分析得出大型车辆右转内轮差实际变化情况。根据分析情况,综合考虑交通工程人、车因素,采取科学对策如下:1) 针对内轮差事故多发的平交路口,采用大型车辆内轮差警示标志以提高大型车辆驾驶员的安全驾驶行为,采用大型车辆内轮差警示标线以提高非机动车驾驶人与行人的安全意识。2) 按照交叉口不同长宽比,针对非机动车和行人,进行合理建议,减少由内轮差造成的交通事故。

基金项目

道路交通安全公安部重点实验室开放课题(2017ZDSYSKFKT01);南京工业大学青年教师科研启动基金项目(3827400205);2020年江苏省大学生创新创业训练计划项目(32131101)。

附录:参数解释表

NOTES

*通讯作者。