1. 引言

辐射雾是由于地表辐射冷却使近地面水汽凝结而导致主导能见度小于1 km的视程障碍现象,是悬浮于近地层大气中的大量微细乳白色水滴或冰晶的可见集合体 [1]。由辐射雾造成的低能见度天气是影响航班正常性的主要原因之一,沈俊等 [2] 发现,低能见度和低云是造成航空事故最主要因素,每年辐射雾造成的航运经济损失比龙卷还要大。因此研究机场辐射雾造成的近地面能见度变化特征及其影响因素,对于提高航班正常性和安全性具有重要意义。

能见度变化在较大时间尺度上具有相似规律性和周期性,这主要受气候、地形等因素影响,近年来研究机场辐射雾造成的低能见度天气的成果取得了显著进展。袁娴等 [3] 对浦东机场低云、低能见度天气进行了分型,并探讨了一些常用天气要素与低云、低能见度天气的关系。郭智亮等 [4] 利用广州白云机场2005~2017年的逐时观测资料,结合花都花东站2012~2017年PM2.5浓度的逐时观测数据,分析了近年来白云机场能见度的变化特征以及能见度与气象要素、大气污染物之间的关系。邓长菊等 [5] 总结了北京地区200米以下浓雾天气的时空分布、演变特征和临近预报方法及指标。吴彬贵等 [6] 利用BP神经网络方法,与WRF天气模式产品对接,研发了72 h时效的逐时能见度释用预报产品。李沛等 [7] 基于神经网络逐级分类建模开展北京地区能见度预报,取得了很好的预报效果。

但由于低能见度天气生消机制复杂,仅学习其他机场经验并不足以帮助预报员建立完善的预报思路,且罗喜平等 [8] 对贵州浓雾进行了统计分析和天气分型,指出贵州各地雾的生消变化存在很大的地域差异,贵阳龙洞堡国际机场海拔高度1139 m,地处云贵高原东麓,地形条件复杂,机场周边山脉河流纵横,充沛的水气以及山脉的阻挡作用,配合城市密集区高气溶胶排放造成该区域低能见度天气多发,同时对龙洞堡机场辐射雾生消规律和预报方法的研究仍存在很大不足。本文将利用机场和周边站点观测数据、美国国家环境预报中心的再分析产品及空气污染物资料,探讨低能见度的精细化预报,以期为提高龙洞堡机场低能见度的预报准确率提供依据。

2. 数据与研究方法

贵阳龙洞堡机场东西跑道上分别安装有Vaisala和Metled的气象自动观测系统,对风、能见度、天气现象和云等常规气象要素进行观测。机场气象观测员每小时进行一次常规观测并记录。本文选取时段为2010~2021年的逐时例行天气报告中观测数据和自动站数据,并将由辐射雾造成的能见度小于1 km出现的次数作为低能见度次数。冶金厅自动环境监测站位于龙洞堡机场西侧6.8 km处,是距离龙洞堡机场最近的一个自动环境监测站点,本文选取贵阳环境保护局提供的冶金厅自动环境监测站2010~2021年的PM2.5逐时观测数据代表龙洞堡机场的PM2.5数值。天气形势数据选取2010~2021年美国国家环境预报中心FNL再分析资料、贵阳东山站探空数据。

本文针对龙洞堡机场低能见度天气,在对其近年来浓雾过程特征和诊断分析的基础上,利用2010~2019年龙洞堡机场逐时观测资料、贵阳东山站探空数据、FNL再分析资料和自动环境监测站逐时观测数据,分全样本、0~0.5 km和0.35~0.8 km三个不同区间能见度的样本,分析能见度与各气象参数、空气污染物之间的相关性,选取相关性较好的参数作为预报因子,基于BP神经网络方法,对相关物理量和能见度数据训练建模。本文检验时段为2020~2021年的逐时能见度预报结果。

3. 低能见度变化特征

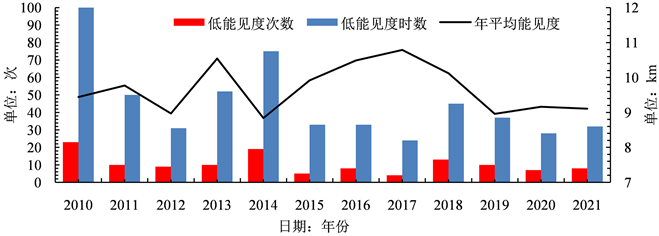

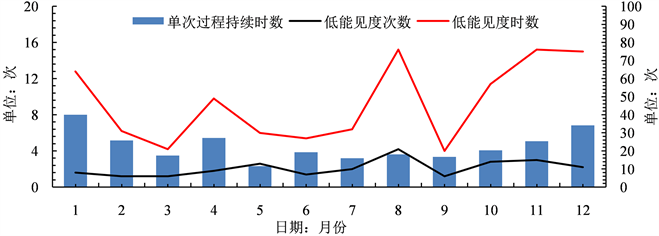

本文利用2010~2021年龙洞堡机场的能见度逐时观测资料,对辐射雾造成的低能见度次数和影响时间的年、月和日变化趋势进行分析。如图1,从逐年变化趋势来看,近12年来机场能见度平均值多波动,低能见度发生次数和时数总体呈减少趋势,并存在4年为周期的波动,2010年低能见度出现次数时数最多,2017年低能见度仅出现4次共24小时;如图2,从月变化特征曲线来看,机场低能见度时数呈现明

Figure 1. Annual variation characteristics of low visibility

图1. 低能见度年变化特征

Figure 2. Monthly variation characteristics of low visibility

图2. 低能见度月变化特征

显的峰、谷变化曲线,3、6、9月最少,8、11、12月最多,季节变化特征显著,8月出现次数最多,但单次持续时间较短,12、1月出现次数较少,但单次持续时间较长;如图3,从日变化特征曲线来看,01时开始出现低能见度天气,时数仅为6,之后能见度平均值持续降低,低能见度出现时数迅速增长,07、08时机场能见度平均值最低、低能见度出现时数最多,之后能见度平均值持续增大、低能见度出现时数迅速减少,15~16时能见度平均值达到最大值,低能见度出现时数在13时及以后降为0。贵阳机场辐射雾的平均起雾时间为北京时04时49分,平均雾散时间为08时57分,平均持续时间为4小时8分钟。

Figure 3. Daily variation characteristics of low visibility

图3. 低能见度日变化特征

4. 能见度分类建模

4.1. 分类建模原理

辐射雾的形成和过程中能见度的数值受天气形势、排放源、下垫面等多种因素影响,具有很强的非线性。BP神经网络基本原理是利用信号前向传播和误差反向传播,通过隐含层和线性输出层,对任意非线性函数进行逼近,BP神经网络既可以求解非线性问题,又不要求样本独立或遵从正态分布,通过输入相关数据,利用其对非线性数据的逼近能力直接输出预测结果,能较好的对单点的能见度进行预测。

4.2. 建模因子选取

为实现低能见度预报的客观化,将环流形势做量化处理,应用多个气象要素组成的物理量提取各环流形势的主要特征。本文选用2010~2019年的FNL再分析资料,结合逐时观测资料,并用地面观测资料取代FNL再分析资料中的2 m温度、露点和地面风,计算出表征大气稳定度、水汽、气压场变化、天空状况以及动力、热力作用的53个单物理量或组合物理量来量化环流形势的特征。其中表示动力作用的物理量有850 hPa垂直速度、10 m风向风速、850 hPa风向风速等,表示热力条件的物理量有低层不同高度层的温度差、地面最低气温、气温下降率,低层冷暖平流等,表征水汽条件的物理量有地面露点、低层湿度和水汽通量散度等,表示大气凝结核的PM2.5等。将初步选取的53个物理量因子和PM2.5与00~11时能见度逐一作相关分析,计算每个因子与能见度值之间的线性相关系数,最终确定18个相关系数≥ 0.3的高影响物理量,并通过α = 0.05的显著性水平检验(表1)。

被选入的高影响因子多为低层大气特征量,如10 m风速较小、850 hPa垂直速度接近0、24小时变压小表明气压场稳定稀疏、地面微风,总云量、875 hPa湿度、850 hPa水汽通量散度均较小表明天空状况良好,2 m气温下降率越大、850 hPa与地面气温差越大、850 hPa弱暖平流表明强辐射降温、有利于逆温加强、大气层结稳定,14和20时露点温度差较小、地面温度露点差越小、2 m露点温度较大、PM2.5值较大、过去能见度较低以及M指数 [9] 较大表明低层水汽丰富且不受平流影响、大气中有凝结核,日出时间则是雾消散时间的决定性因素之一,且日出前后为低能见度天气能见度值最低时刻。

Table 1. Meteorological factors with high impact on visibility

表1. 对能见度有高影响的气象因子

4.3. 模型训练思路

利用2010~2019年全样本资料,为降低神经网络的学习难度,剔除降雪、中或大雨、毛毛雨和静止锋下低云等造成低能见度的样本。经试验表明,由于辐射雾造成低能见度是小概率事件,仅用一个神经网络对全样本进行建模,其仿真效果很难对样本中的低概率事件具有高敏感性。因此本文采用对不同区间样本分类建模训练的方法,利用上述资料,通过训练建立粗分神经网络模型;再用该时间段内所有能见度0~0.5 km的个例组成样本库,建立低值神经网络模型;最后挑选出所有能见度在0.35~0.8 km的样本,建立中间神经网络模型。采用“输入层–隐含层–输出层”三层结构以及梯度下降搜索算法,神经元之间的激活函数选取Tansig函数。由于各物理量单位不一致,为加快网络收敛速度并提升神经网络对低能见度天气的敏感性,训练前对各输入因子进行线性或非线性参数化处理。

隐含层节点数直接影响模型构建的合理性及最终预报效果,增加节点数有可能提高收敛精度,但节点数过多也会造成对携带噪声的样本识别能力下降,出现过拟合现象 [10]。在经验公式指导下,通过反复训练,最终粗分神经网络隐含层节点数取值为10,进入模型的因子有13个,分别是地面温度露点差、850 hPa与地面气温差、PM2.5、14和20时露点温度差、M指数、850 hPa垂直速度、875 hPa湿度、2 m露点温度、地面风速、850 hPa温度平流、850 hPa水汽通量散度、总云量、2 m气温下降率;低值神经网络隐含层节点数取值为9,进入模型的因子有5个,分别是10 m风速、地面温度露点差、M指数、日出时间、2 m气温下降率;中间神经网络隐含层节点数取值为7,进入模型的因子有3个,分别是地面温度露点差、2 m温度和露点。每个神经网络的输出层只有一个神经元。

4.4. 分步筛选识别预报思路

利用训练好的神经网络模型,按图4步骤进行能见度逐步筛选预报。第一步,先用粗分神经网络对输入的因子进行预报,如果预报值在0.8 km以上,则采用此值,否则进入第二步;第二步,对于粗分神经网络预报值在0.8 km以下的个例,用低值神经网络进行预报,如果预报值在0~0.35 km,则采用此值,否则进入第三步;第三步,对于用低值神经网络预报值在0.35 km以上的个例,采用中间神经网络进行预报,得到最终预报值。

Figure 4. Step by step screening, identification and prediction ideas

图4. 分步筛选识别预报思路

5. 模型应用检验

建立模型后,对 2020~2021年龙洞堡机场能见度逐时预报效果进行检验,将10 km以下能见度的检验范围分为5级,划分范围依次为0~0.35 km (不含0.35 km,下同)、0.35~0.55 km、0.55~0.8 km、0.8~1.5 km、1.5~10.0 km,某级能见度的命中率计算公式如下:

(1)

公式中Hitj为第j级能见度范围的命中率,NAij为第i个个例第j级能见度范围的预报命中次数,NBij为预报偏小次数,NCij为偏大次数。

5.1. 逐时预报效果检验

将10 km以下的能见度分为5级检验,从2020~2021年检验总体平均水平看,神经网络模型对于从小到大5个能见度级别的平均命中率分别为8%、23%、47%、39%和83%,比原WRF模式预报产品有稳定大幅的提高,平均提高了9%~35%,尤其对0.35~0.8 km,平均提高了30%~45%,表明对于能见度天气,神经网络模型预报改进明显,比原WRF模式预报能力有大幅的提高(图5)。

Figure 5. Overall average inspection results of visibility hit rate

图5能见度命中率总体平均检验结果

5.2. 日最低能见度预报效果检验

如表2所示,本文以北京时00时为日界,选取每日24个时次预报的最低能见度作为日最低能见度,分<0.8 km和0.8~10 km两级进行日最低能见度检验,对<0.8 km的日最低能见度,神经网络模型技巧评分为73%,本地WRF模式为34%,优于同类方法的有无雾预报技巧;对于0.8~10 km的日最低能见度,神经网络模型技巧评分为62%,本地WRF模式为11%,相比有大幅提高。

Table 2. Daily minimum visibility skill score (unit: %)

表2. 逐日最低能见度技巧评分(单位:%)

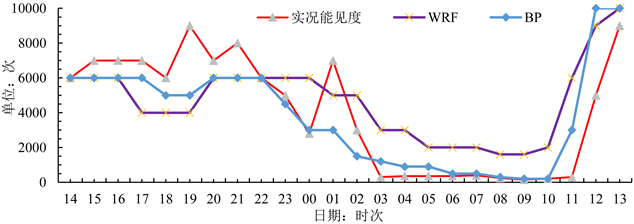

5.3. 日最低能见度预报效果检验

本文选取1次强浓雾过程为例,此次过程出现在2022年1月18日,龙洞堡机场出现了持续时间9小时47分、最低能见度100 m的的冻雾天气。从图6中,1月17日14:00制作的24小时时效能见度预报效果可以看出,神经网络模型逐时预报结果与实况趋势一致,提前11小时预报出了此次冻雾天气过程,而本地WRF模式仅预报有轻雾。经过人工对结果再次修订,龙洞堡机场气象台提前发布冻雾低能见度警报,机场进出港航班提前调时,始发航班正常性100%,无备降返航发生。由此可见,该神经网络模型对龙洞堡机场低能见度保障有较好的参考意义。

Figure 6. Dense fog process inspection on January 18, 2022

图6. 2022年1月18日浓雾过程检验

6. 小结和讨论

本文详细统计了龙洞堡机场由辐射雾造成的能见度小于1 km的天气次数和变化特征,分析归纳了与之生消发展相关的18个相关系数≥0.3的高影响物理量因子,并使用2010~2019年的FNL再分析资料和贵阳东山站资料,结合逐时观测资料,基于BP神经网络方法,针对对不同区间的能见度预报构建了3个模型,并对应业务运行使用的EC全球模式和本地WRF模式资料,以逐级筛选方式实现了24 h时效的逐时能见度预报。建立模型后,将10 km以下能见度的范围分为5级,对2020~2021年龙洞堡机场能见度逐时预报效果进行检验,并给出了1个低能见度过程的预报对比,结论如下:

1) 近12年来机场低能见度发生次数和时数总体呈减少趋势,并存在4年为周期的波动,季节变化特征显著,8月出现次数最多,但单次持续时间较短,12、1月出现次数较少,但单次持续时间较长,07、08时机场能见度平均值最低、低能见度出现时数最多,13~24时均未出现过低能见度天气。

2) 影响能见度变化的主要物理量随建模样本不同有所差异。其中代表晴好天气和低层湿度较大的上干下湿的大气配置对能见度变化的影响始终显著。进入低值神经网络模型的因子有5个,分别是10 m风速、地面温度露点差、M指数、日出时间、2 m气温下降率,可见影响因子主要位于近地面层和季节特征。

3) 基于BP神经网络方法开展逐时预报,预报结果与能见度实况日变化趋势和最低值接近,比本地WRF模式产品预报能力有较大提高,分级命中率平均提高了9%~35%,尤其对0.35~0.8 km,平均提高了30%~45%,对<0.8 km的低能见度过程技巧评分显著提高了39%,达到了73%的命中率。