1. 引言

培养大学生的创新能力是当代高校的一项重要任务,对于大学生个人、学校乃至国家而言都具有非常重要的意义。新工科建设的一个典型特征就是要推动多学科的交叉融合,培养复合型创新人才 [1] [2]。国家教育部、发改委、工信部、能源局等在2020年联合提出,把握“中国制造”到“中国创造”转型升级中资源、要素的流动、分裂、聚合等新规律,聚焦“新的工科专业、工科的新要求”建设内涵,着力培养高层次创新型、复合型、应用型人才。教育部《关于进一步深化本科教学改革全面提高教学质量的若干意见》的文件精神,培养学生自主实践创新能力应被高度重视。如何培养高校工科大学生的实践能力和创新能力,促进其稳健、快速成长,并保持先进性和可持续性是当前高等教育的热点。

2. 国内外相关研究现状分析

2.1. 创新教育融入高校人才培养

科技创新是提高一个国家综合国力的重要举措,在“大众创业,万众创新”的大背景下,将创新创业教育融入高校人才培养过程,着力培养大学生的开拓进取的创新精神与能力,支持并鼓励大学生参与创业活动,进一步夯实创新创业教育 [3] [4]。Christian (2011)认为营造一个开放式交流环境有利于实现创新型人才培养的目标。吴方鹏等(2012)提出加强实践基地的建设有利于发展应用型本科院校的双创教育。孙春兰(2019)提出加快高等教育内涵式发展,创新创业教育应融入人才培养全过程,全面提高人才培养质量并提升教育服务国家发展的能力。王海梅等(2020)对学生创新能力培养,注重顶层设计,构建创新能力培养“全链”模式。

2.2. 各院校和专业在大学生创新能力培养方面采取了各种各样的措施

张新杰(2020)提出工科专业应采取了各种积极有效的措施提升大学生的科技创新能力,并贯穿整个大学学习阶段。白立春等(2020)提出参与教师科研活动有助于培养学生的实践创新能力;陈鑫等(2019)介绍了项目教学法的基本概念及其在各工科专业的教学实践情况,吴懋亮(2020)采用项目驱动的方式培养学生的创新能力。王震蕾(2019)提出“以学生为中心”统计学专业“智慧”教学模式和创新能力培养机制。

2.3. 搭建各种教学平台,促进创新能力培养

李金昌等(2011)提出实践教学与学科竞赛紧密结合,以学科竞赛为载体,搭建实践创新平台,培养学生的创新意识与创新能力 [5]。仲会娟等(2018)提出以学科竞赛平台、项目子群驱动来深化实践教学改革的创新型人才培养;王海梅等(2020)对学生创新能力培养,应注重顶层设计,构建创新能力培养“全链”模式;苏占东等(2018)提出构建多维立体式的创新实践教育平台,卜胜利(2018),以物理实践平台为例,构建了具有理工科特色的科技创新人才培养体系;张开兴(2019)提出社团模式有利于大学生自主创新能力的深化培养 [6]。

创新能力作为大学教育的基本要求与培养目标,高校制定合适的引导政策,构建创新能力培养机制,加强学生创新能力的培养。目前工科人才的创新能力主要是学校单向培养。在新工科建设背景下,应着力打造高等教育共同体,通过优化整合各种有效的教育资源,吸取每一种培养模式或路径的优点,构建较全面的实践创新能力培养模式,实现多方协同育人,推动协同培养模式改革,培养出更具竞争力的实践创新型人才,是当前高校亟待进一步解决的重要问题。

3. 大学生实践创新能力分析

3.1. 大学生创新能力的构成

创新教育应以培养学生的高度自觉的创新意识、奋力进取的创新精神、扎实宽广的创新技能为创新能力的三要素,从创新氛围营造、培养过程指导、创新能力培养的等方面开展教育教学研究与实践,探寻提升学生创新能力的培养思路,并进行顶层设计,以实现创新意识潜移默化,创新灵感随时迸发,创新技能日新月异的新局面。并重交叉学科的融合、专业知识与创新意识和创新精神的融合 [7]。

3.2. 各大高校培养大学生创新能力的现状

在“创新驱动发展”的社会背景下,大学生创新能力的培养已经受到了应用型高校的普遍重视,但大学生创新能力的培养仍存在落实不力、流于表面、收效甚微等问题 [8]。主要表现在1) 由于没有系统地设计并实施创新人才培养方案,使得大部分学生自主创新思维、独立思考能力差,运用知识能力不足。2) 传统的单向教育模式,无法产教融合,使得大部分学生实践能力无法得到较好的锻炼,导致实践经验不足,严重阻碍了其独立思考和创新实践能力的发展。3) 缺乏创新精神的引领,由于没有系统化、多方协同化的创新能力培养模式,使得创新精神与创新能力的培养只是涉及到少部分同学,而且很多时候创新创业显得单兵无助。

4. 多主体协同的大学生实践创新能力培养模式构建

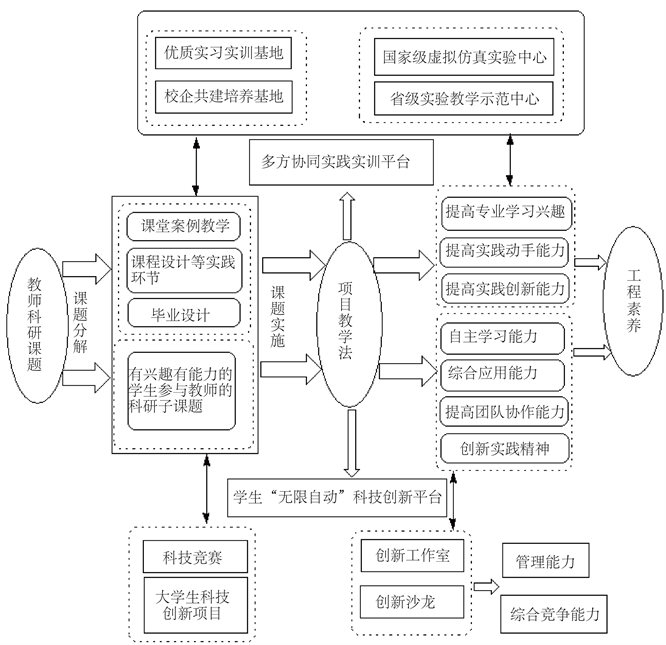

人才培养致力于构建多维知识与能力结构,实践创新通常可以项目的形式,围绕某一领域的技术需求和成果转化,通过校企共同开发科技创新平台、共同组织实施、联合指导项目竞赛、项目竞赛成果共享,来培养能适应新一轮科技革命与产业变革的、掌握新技术和具备创新能力的高层次人才。通过引进社会资源构建项目平台,构建构筑良好的多主体协同教育生态,从而促进新工科建设的人才培养质量,具体思路见图1。

4.1. 依托科研项目培养学生实践创新能力

教师将申请到的纵向课题和横向课题根据授课情况作为案例融合课程讲授、课程设计、毕业设计等环节,并吸收有精力、有兴趣的同学参与课题研究。以科研项目为纽带,以大学生的科研兴趣为基础,实现教师、学生、科研三种要素的有机融合,从而提高大学生创新创业能力,为今后的创新、就业、创业打下了基础。作为适应新工科教育改革的一种新型培养人才模式—以科研项目为导向的大学生创新能力培养模式,值得大力进行推广。

Figure 1. Construction of multi-agent collaborative training mode for college students’ innovation ability

图1. 多主体协同培养大学生的创新能力模式构建

4.2. 实施项目式教学法,以实现多角度的创新能力的提高

以项目为主线、以教师为主导、以学生为主体、注重学习过程与实践活动的内驱式学习方式。通过分组设计项目方案、实施项目流程、小组讨论评价项目结果、分享项目成效与改进项目短板等来培养学生的自主学习、团队协作、创新实践、综合应用的能力。从而提高其专业学习兴趣与工程素养 [9] [10]。

4.3. 多方位协同实践实训平台,实现多维度的实践创新体系

建立优质实训实习基地,校企共建人才培养基地,国家级虚拟仿真实验中心、省级实验教学示范中心,通过转化科研成果应用、购置高水平设备、共建校企合作平台等举措,搭建了多学科交叉、校企融合的高层次实践平台。开展各类创新型实验项目,构建多层次、多维度的实践创新体系,增强多学科知识交叉融合与科技创新的能力 [11]。

4.4. 构建大学生创新平台,实现多跨度的创新

当代大学生思维活跃,成立了跨专业、跨年级的“无限自动”大学生创新社团,组建多个主题创新工作室,组织创新沙龙、各类科技竞赛,形成了良好的创新活动氛围。满足学生创意培养与创新实践、实现“人人参与”与“人人收获”的需求,为专业科技社团提供了良好的创新实践条件。

立足于学科的建设,研究创新能力培养机制,构建项目式科技创新人才培养体系、构建基于校企协同的多方位的实习实训平台支持体系、构建主动创新的大学生科技创新平台、构建有利于科技创新新体系高效运行的教学管理体系,以及科学有效的评价体系。

5. 模式运用实践及效果

5.1. 模式运用实践路径

1) 创新能力培养耦合于人才培养的全过程。创新教育是社会对新时期高校人才培养的新需求,应遵循工程教育认证提出的“以学生为中心、目标导向、持续改进”核心理念,对人才培养体系开展反向设计,充分调研本行业未来的新技术、新产业、新模式以及变化的趋势,结合自身优势资源,调整培养目标及毕业要求,整合与优化课程体系,强化实践环节,并将培养要求落实到具体课程目标及课程要求,实现成果导向,持续改进。以创新能力培养为核心,重塑“以学生为中心”的人才培养目标;以专业社团建设为载体,将创新教育融入人才培养体系,推进学科建设、社团活动、科技创新实践的紧密结合,使创新能力培养耦合于新工科人才培养的过程。

2) 实施产教融合,汇集以创新能力培养为目标的多方资源。以项目为主线、以教师为主导、以学生为主体、注重学习过程与实践活动的产教融合。通过校企合作开发科技创新平台、联合指导项目竞赛、项目竞赛成果共享等来培养具备创新能力的高层次人才。通过引进社会资源构建项目平台,构建构筑良好的协同教育生态,从而促进新工科建设的人才创新能力的培养。

3) 参与省级赛事基地建设,汇集以实践创新能力培养为目标的学习交流平台。自2018年以来,我院先后承办了45、46届世界技能大赛湖北省选拔赛的水处理技术项目与化学实验室技术项目赛事,2019、2021年度湖北省“工匠杯”化学与环境行业职业技能大赛化学实验室技术与水处理技术项目。通过两项省级赛事基地的建设,为教师创造了与校内外专家教练进行学术与专业技能的切磋与交流机会,提升了专业技能水平,促进教学创新思维;在校内组织高质量的竞赛活动,学生参赛的机会增多,交流与学习的机会也增多了。此项举措促进了广大学生的实践创新能力的提高。

5.2. 实践效果

我院环境工程与生物制药专业通过多主体协同的培养大学生的实践创新能力培养体系的初步尝试,取得了一定的成效。具体表现在近些年大学生竞赛获奖、大创项目及科研成果取得了明显的提高和突破。2017年以来,两个专业的学生参加各级各类的学科竞赛人数与次数都有大幅度提升,并且获奖的次数与档次也有很大的突破(见表1)。此外,本院学生申报获批的省级和国家级大学生创新创业项目数量也由2015年仅2项累计增加至2020年10项,学生参与或独立发表的各类论文也累计达到60余篇,授权专利10多项。同时,我院指导教师团队获得了湖北省教练奖各2项。

另一方面,本院学生通过专业教学、科技创新平台、实践实训平台和教师科研项目之间的多元融合协同训练,其综合实践创新能力也得到明显提高。从对生物制药专业教研室老师进行的访谈调查可得,95%以上的生物制药专业教师均一致表示参加过多主体协同培养模式下各类实践创新活动的生物制药学生,其综合实践创新能力都明显高于没参加过的学生。90%以上的生物制药专业老师认为这种多主体协同育人模式在促进学生主动学习,增强学生动手实践、沟通交流、团队协作等能力培养方面效果非常明显。此外,通过对18、19级86名生物制药业学生进行的问卷调查反馈来看,大部分学生普遍认为这种模式能更好提升自己综合实践创新能力,通过参加比赛有利于学科交叉知识的融会贯通,参与各类项目有利于创新思维培养,锻炼了实践操作能力,激发了学生的创造力和夯实了团队协作能力,专业教师通过指导学科竞赛与创新项目不仅对引领学生能力的提高,同时提升了自己的教研与科研的水平。通过对实习基地的回访情况来看,近几年留在实习单位就业的学生人数越来越多,实习单位对实习学生的评价及满意度都在提高,特别肯定我们学生的实践综合能力。

Table 1. Achievements of students of School of Environmental and Biological Engineering in various projects (unit: item)

表1. 环境与生物工程学院学生参加各类项目取得成果情况(单位:项)

6. 结语

为深入推进产教融合、加强应用型人才培养,学校与企业联合成立了生态环境产业学院,将专业发展与行业需求、教学内容与企业岗位要求对接;将创新创业教育充分融入人才培养过程,构建“项目式教学–学科竞赛–创新创业项目–科研项目”多主体协同的大学生实践创新能力培养模式,有利于多维度全方位地提高大学生的综合实践能力和创新创业能力。通过构建大学生创新创业实践平台,设立专项创新创业基金,资助学生创新创业项目等,多举措提升大学生的就业率与再深造率。

基金项目

武汉工商学院校级教育科学规划项目(GB2021001)。湖北高校省级教学研究项目(2021335);湖北省教育科学规划重点课题(2020GA037);“纺织之光”中国纺织工业联合会高等教育教学改革研究项目(2021BKJGLX374);武汉纺织大学新文科研究与改革实践项目(武纺大教[2021]41号);武汉纺织大学研究生专业学位教学案例建设项目立项(武纺大研[2022] 6号)。

NOTES

*通讯作者。