1. 引言

随着经济的快速发展,人民对美好生活的需求不断提高,食品安全问题成为国家和人民最为关注的问题之一。本着培养德才兼备的食品检验人才,保障广大人民群众“舌尖上的安全”,《农产品安全检测》课程围绕立德树人的根本任务,紧扣职业教育专业教学标准,依托“一库”(农产品与食品质量检测技术国家资源库)、“三平台”(智慧职教课程平台、仿真平台和实训平台)与信息化技术,采用理实一体、任务驱动等行动导向教学方法开展教学,构建了“岗课赛证”融通、技能素养融合的培养体系,引导学生自主学习,有效达成培养目标。

2. 整体教学设计

2.1. 基于岗位重构模块,“岗课赛证”融入内容

为不断适应行业发展对高质量人才的需求,课程组通过岗位调研、毕业生回访、麦可思大数据,梳理企业检测岗位实际需求,融入技能大赛的技能点 [1]、1 + X粮农食品安全评价证书职业资格要求,以及农产品检测新标准、新规范,紧扣人才培养方案与课程标准,拓展国规教材《农产品安全检测》教学内容的深度和广度,整合了食品安全快速检测的相关内容,将教学内容重构为4个模块10个项目,每个项目都是选取农产品中有代表性的安全指标开展检测,按照先快检初筛,再仪器定量检测的工作流程递进设置工作任务(见图1),使课程内容与岗位需求相贴合、与证书考核相适应、与技能大赛相融合。

项目“果蔬中有机磷类农药残留的检测”为模块三“农药残留检测”项目一,共计16学时。按照食品安全监查的检测流程,分解成三个任务,适合不同检测环境的“速测卡法测农残”和“酶抑制率法测农残”,开展定量检测的“气相色谱法测有机磷类农药残留”,任务难度逐渐递进,符合学生的认知规律。

2.2. 基于学情制定目标,厘清重点预判难点

2.2.1. 学情分析

课程授课对象为农产品加工与质量检测专业二年级学生,该专业学生来自中职和普高,化学基础有差异。课前通过学习平台、虚拟仿真的数据统计,结合教师先前授课经历,得到以下学情:在知识和技能基础上,学生能依据国标进行实验准备,但对检测步骤不能深入理解,且对农药及其残留认识较少,因此在任务安排上,需强化农残背景知识的学习,引导学生探究式学习农残测定的原理;在认知和实践

Figure 1. Structure of the teaching content of the course “Safety Inspection of Agricultural Products”

图1. 《农产品安全检测》课程教学内容结构图

能力上,学生具有一定开展农产品常规检测的能力,有快速检测基础,但气相色谱仪对进样要求更高,因此其样品预处理能力有待提高,规范意识和严谨的态度均需强化,故本项目需要通过虚实结合来操练技能,系统思政来提升素养;学习特点上,结合前两个模块的教学反馈,学生在虚实结合的技能训练中,目标达成度更高,可见他们能很好的借助虚拟仿真、交互动画等信息技术辅助学习。另外,教学中发现有2名同学认为检测员采样工作量大,样品测定强度高,职业认同感较低,导致实验不积极不主动,需加强劳动教育和职业荣誉感的培养。

2.2.2. 教学目标与教学重点

基于学情分析,以课程标准为依据,结合技能大赛技能点、1 + X职业技能等级标准,以及有机磷类农残测定的最新标准,确定了本项目的教学目标与教学重点。

素质目标:培养学习能力和检验员职业荣誉感;培养爱岗敬业的劳动态度和精益求精的工匠精神;树立科学严谨的检测态度、实事求是的报告作风和诚信担当的质检品格。

知识目标:熟悉农药及其残留的基础知识;掌握农残的快速检测方法(重点);掌握气相色谱法测定有机磷类农残的原理和方法(重点)。

能力目标:能使用速测卡法和酶抑制率法快速筛查农残(重点);会依据国标制定检测方案;能进行果蔬样品的预处理(重点);会使用气相色谱仪检测有机磷类农残(重点)。

2.2.3. 教学难点

基于教学目标和岗位核心技能,结合学情分析、学习平台中往届学生的学习数据,以及教师教学经验,预判了本项目的教学难点为农残的提取与浓缩以及气相色谱仪的规范操作。

2.3. 着眼目标选定策略,全程监测灵活组织

为有效达成教学目标,本项目采取的策略有:

2.3.1. 校企合作,协同育人

联合行业龙头企业成立现代学徒制班和订单班,签约技能大师工作室,安排课程组教师定期挂职锻炼,协同经验丰富的能工巧匠将典型工作任务转化为教学案例。校企深度合作,共同组织教学,开发教材、信息化教学资源,开展产学研与专利申报,联合举办校际技能大赛,贯彻“岗课证赛”融通,实现校企协同育人常态化。

2.3.2. 任务引领,情境育人

对接食品检验岗位,由企业技能大师发布真实工作任务——检测果蔬中有机磷类农残,学生接受任务并在教学做一体化的农产品检测实训中心实施任务,做到与企业工作场景无缝对接。学生在教师引导下铺设工作思路,在实训平台开展理论和实验学习,在仿真平台开展仿真演练,在色谱室上机测定,充分调动学生自主学习。课后实训中心向学生开放,由实验室值班老师指导设备使用,为学生提供了实训的第二课堂。

2.3.3. 虚实结合,实践育人

在速测卡法、酶抑制率法快速测农残中,通过虚拟仿真强化学生对原理和流程的理解,可轻松开展课内外“云实验”;在气相色谱法测定有机磷类农残任务中,通过仿真实训和交互式动画,分解样品的制备、提取与浓缩过程,规范操作;通过仿真软件轻松实现虚拟设备一人一机,化解设备昂贵、数量有限的局面,解决教学重难点。

2.3.4. 全程监测,精准育人

任务实施过程中,通过线上线下混合教学模式帮助学生深度学习,将“查状态、找差距、想方法、核成效”融入课前预学、课中精学、课后促学、课程改进的一体化教学,实现教与学全过程的信息采集(见图2)。通过多元多维评价,实时跟踪学生的知识掌握度、过程参与度、技能熟练度、结果准确度等状态,方便教师及时进行调整,优化实施策略。

Figure 2. Teaching monitoring strategies

图2. 教学监测策略

2.4. 思政育人润物无声,人才培养德技并重

结合课程特点,以立德树人为根本,采取文化涵养、榜样引领、素养浸润的方式将思政元素与课程内容有机融合,思政要素见图3。以传统文化中的精髓激励学生探究本质、实践出真知,团队协作、合作共赢;以劳模为榜样,传承匠心匠艺;将素养渗透在教学的各个环节,在任务一中,通过从大量样品中筛查可疑样品,让学生感受到检测无小事,树立职业责任感;在任务二中,深化严谨细致的职业操守;在任务三中,强化精益求精、安全规范意识;全程培养劳动习惯;在数据记录和报告撰写中培养敬业诚信意识;在成果展示与交流中,让学生深刻体会创新和团队协作的重要性。让素质培养与知识传授同频共振,树立学生对职业热爱、对工作执着、对报告负责的职业意识,实现思政育人。

Figure 3. Ideological and political elements of the project

图3. 项目思政要素

3. 教学实施

3.1. 整体教学实施方案

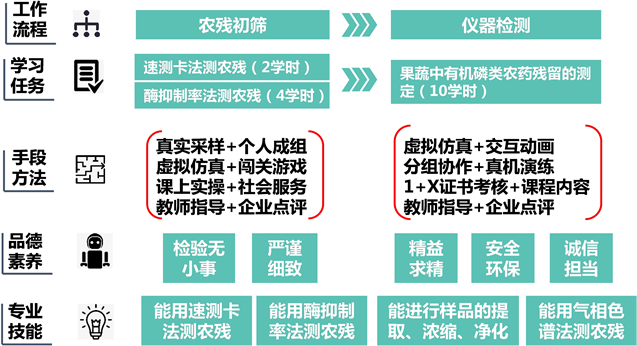

本项目以国家标准为依据,将有机磷类农残检测按照先快检初筛,再取可疑样品定量检测的工作流程转化为三个学习任务。依托“一库三平台”,从课前、课中、课后全过程为学生提供学习支撑。在教学内容中有机融合品德素养与专业技能 [2] [3],借助丰富的教学手段与方法,有效解决重难点,达成教学目标,教学整体实施方案见图4。

Figure 4. Overall implementation plan of teaching

图4. 教学整体实施方案

3.2. 具体任务实施过程

以任务三“气相色谱法测定有机磷类农药残留”为例。鉴于任务综合性强、难度系数大,我们针对不同生源的知识、技能基础有差异这一情况,以“中职–普高”混合分组的方式组队,锻炼学生的沟通协作能力,以互助的方式共同学习知识点、演练实操技能,具体教学实施过程见图5。

Figure 5. Teaching implementation strategy diagram

图5. 教学实施策略图

课前,学生预学感知检测任务,教师通过课前测试完成学情前测;课中教师梳理在课前“问诊把脉”中发现的问题,于课上情境导入,呈现问题,学生厘清知识,分析问题,通过交流碰撞解决问题完善方案,采取虚实结合的方式实施检测任务,最后交流评价。课后学生通过课证融合练习,举一反三,了解新方法新技术,在拓展中反思提升。整个学习过程以学生为主体,教师为引导,“导、析、练、评”环环相扣,学生在深度探究中解决重点,在虚实演练中突破难点。通过课程思政,将食品检验岗位所需的职业素养有机融入知识的学习和技能的培养过程中,引导学生形成“科学严谨、诚信担当、实事求是、守护食品安全”的价值观。

3.3. 考核评价体系

为提高学生的岗位技能,构建了多主体多维度、过程与结果并重的教学评价体系(见表1),将学习的全过程考核。为更好的跟踪实训过程,校企合作开发了“iFood检测”软件,让实验的每一个步骤可视化,整个过程可记录、可分析、可反馈。针对特殊个体,关注其发展过程,对进步显著的同学给与“成长卡”的荣誉,可按规定折算成附加分计入课程总评。

Table 1. Multi-subject and multi-dimensional evaluation system

表1. 多主体多维度评价体系

4. 学习成效

4.1. 学以致用,激发专业自豪感

在学习了农药残留及相关知识后,学生多次在“校园文化节”、“学子进社区”、“中小学生职业体验日”、“食品安全科普周”等社会实践活动中,参与食品安全知识的普及农残家庭快速检测,既巩固课堂所学,又开阔视野、增长才干。学生在开展社会服务,保障人民群众食品安全过程中,专业自豪感油然而生。

4.2. 学有所成,实现目标达成度

“互联网 + 教学资源”环境下的任务引领、虚实结合的教学策略帮助学生牢固掌握专业知识和实践技能,学生的专业认知与检测报告书写能力显著提升,能做到报告填写严谨、实事求是,对依法检验、科学检验高度认同。学生参加了第三方考核,通过率100%;参加了1 + X粮农食品安全评价(高级)考证,比全国平均通过率高出10%,有效达成教学目标。

4.3. 学有所获,提升学生竞争力

学生通过本项目的学习,连续多次参加全国农产品质量安全检测职业技能大赛,在比赛项目“黄瓜中有机磷类农药残留的检测”中获得全国二等奖4次;参加全国食品营养与检测职业技能大赛,在“食品中农药残留检测”中获得三等奖。通过参加专业赛事,与兄弟院校广泛交流切磋,提升了专业影响力。同时,促进竞赛与教学改革、人才培养相结合,实现以赛促学、学赛结合,提升学生竞争力。

5. 反思与改进

5.1. 特色与创新

5.1.1. “岗课赛证”融通,校企合作,实现协同育人

充分发挥校企深度常态合作的优势,以课程体系为核心和载体,引入1 + X证书考核内容和评价标准,融入技能大赛的知识点、技能点,紧跟行业新标准,与时俱进。校企共同开展教学的组织与评价,实践探索了课岗对接,课证融合,课赛融通,实现校企协同育人常态化。

5.1.2. 虚实结合,跟踪评价,实现科技育人

采取虚实结合的方式实施任务,全过程配套虚拟仿真实训,提供通畅的在线检测环境;实操过程全记录,“iFood检测”全程跟踪,方便教师调整教学方法,提供课下第二课堂实践诊改,保证人才培养质量。

5.1.3. 多措并举,助力学生成长,实现全面育人

校企教师在传授专业技能知识过程中,创设有利于学生学习的情境,激发学习热情,引导学生探究式学习,着力学习力的形成与提升;有机融入敬业、劳动、匠心等思政元素,注重学生精神力的培养、价值观的塑造;教学评价中关注个体差异,将学生纵向学习全过程与横向发展相结合,力求让每一名学生都能成为更好的自己,实现全面育人。

5.2. 诊断改进

课程考核过程中虽然探索了增值性评价,但评价维度需进一步完善,更多的关注学生的全面发展和终身发展。职业技能高速迭代,检测技术日新月异,学习能力凸显重要。教学中我们尝试采用引导学生探究性学习 [4] 的方式,激发学生的学习兴趣,有效达成教学目标,这也启发我们可在后续教学中,针对学情和教学内容,帮助学生以检验员的视角参与课程,设计感兴趣的教学环节,让学生在愉快的教学活动中学有所获,以期为保障食品安全,实现“舌尖上的中国梦”培养更多高素质技术技能人才。

基金项目

上海市高职高专院校现代农业与生物技术类专业教学指导委员会教育教学改革项目(A6-1604-22-05);上海农林职业技术学院中青年领军人才培养项目(A2-0273-20-01-01)。