1. 引言

阿拉山口位于新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州东北角,北邻哈萨克斯坦共和国,东临塔城地区托里县,南依新疆最大咸水湖艾比湖,由被地处东北部的巴尔鲁克山和西南方的阿拉套山相夹,素有“准格尔山门”之称。近年来,随着“一带一路”丝绸之路经济带不断向前发展,阿拉山口口岸作为国家一类口岸的作用显得更加重要,截止2022年10月,经阿拉山口铁路口岸通行的班列线路达91条,通达欧洲18个国家。

在全球极端天气多发频发的大背景下,世界多地的极端性天气往往突破历史极致,对当地的社会经济发展和人民生产生活造成严重的影响。阿拉山口由于喇叭口地形造成的“狭管效应”,使得其成为新疆的九大风区之一,常年的大风天气对社会经济发展、人民生产生活和一些大型活动都有很大的影响。对阿拉山口地区1971~2020年常规地面气象观测资料进行统计,常年8级以上平均大风日数为146.9 d,大风日数最多的年份为1977年,达到188 d,2011年6月26日至7月3日,8级以上大风持续日数达到8 d。

王黉等树立了我国气象观测和业务预报关于大风的定义、分布特征,以及复杂地形下垫面的热力和动力作用对局地大风的影响 [1]。高婧等运用线性趋势、小波分析等方法对塔城地区1961~2008年大风实测资料进行了分析与总结 [2]。汤浩等针对新疆百里风区的一场大风过程,使用WRF模式模拟的方式分析了其成因,认为大风形成过程为狭管效应加速和水跃下沉加速的共同过程 [3]。陈胜等对阿拉山口地区大风日数、月平均风速的分布特征和大风持续时间、强度以及最多风向的分布规律进行了研究 [4]。前人的研究对阿拉山口地区大风天气主要以气候统计为主,进行天气学分析的研究很少,因此,本文利用2011~2020年常规气象观测资料和NCEP 1˚ × 1˚的6 h再分析资料对阿拉山口地区极端大风天气过程进行分析,以期提高极端大风预报的准确率,在做好防灾减灾救灾工作和更好的服务“一带一路”丝绸之路经济带发展提供服务。

2. 资料和方法

通过对2011~2020年阿拉山口国家基本观测站大风资料进行筛选,按照风力等级(GB/T 28591-2012)规定日极大风速 ≥ 17.2 m/s作为8级大风的判断标准,其中3~5月为春季、6~8月为夏季、9~11月为秋季,12~2月为冬季,对8级以上大风的月、季、年变化特征以及极大风速出现时间和风向频率的特征进行统计分析 [5] [6] [7] [8] [9]。将研究时段内日极大风速升序排列的第95个百分位上的值定义为极端大风天气的指标,确定阿拉山口地区极端大风天气的阈值 [10]。

选取2011~2020年阿拉山口地区出现的影响大、持续时间长的大风天气过程,利用常规气象资料和NCEP 1˚ × 1˚的6 h再分析资料进重点对500 hPa高度场和海平面气压场行天气学分析,以找出阿拉山口地区具有指示意义的大风影响系统,建立预报方法,为台站今后开展天气预报服务工作提供指导。

3. 大风天气统计特征

3.1. 大风天气日数的年、季、月分布特征

对2011~2020年阿拉山口地区大风进行统计(图1)发现:10年间阿拉山口地区共出现8级以上大风日数1214 d,其中2012年出现最多,达到143 d。2016年最少,只有90 d。其中春季出现389 d,占总数的32%,夏季423 d,占总数的35%,秋季287 d,占总数的24%,冬季最少,出现115 d,占总数的9%。

通过统计分析发现,2011~2020年5月阿拉山口地区8级以上大风出现次数最多,达到166 d,7月次之,达到152 d,1月最少,只有25 d。

Figure 1. Statistics of monthly strong wind days in Alashankou area from 2011 to 2020

图1. 2011~2020年阿拉山口地区月大风日数统计

3.2. 大风天气风向、出现时间段分布特征

按照16方位对阿拉山口地区2011~2020年8级以上大风的风向频率进行统计分析,其中西北(NW)方向出现最多,达到总次数的52.0%,其次是北西北(NNW)方向,为37.3%,正南(S)、正西(W)出现最少,均为0.1%。将1 d的24 h分为4个时段,08~14、14~20、20~02、02~08 h,对阿拉山口2011~2020年8级以上大风的出现频率进行统计分析,发现阿拉山口地区极大风速出现时间段最多为14~20 h,达到总次数的43.2%,20~02 h次之,为33.8%,08~14 h最少,只有10.8%。

3.3. 极端大风年代纪分布特征

对2011~2020年阿拉山口地区国家基本站日极大风速按照升序排列的第95个百分位上的值定义为极端大风天气的指标,根据《新疆维吾尔自治区气象灾害预警信号及防御指南》对风口地区大风预警信号的标准,为了更好地指导台站开展气象服务工作,确定阿拉山口地区极端大风的阈值为28.5 m/s,即蒲福风级达到11级判定为1次极端大风过程。

并且对2011~2020年阿拉山口地区连续3、5、7 d出现8级以上大风日的次数进行了统计。发现2011~2020年阿拉山口地区连续3 d出现8级以上大风的次数达到164次,其中2018年连续3 d出现8级以上大风的次数最多,为22次,2015年最少,只有7次;连续5 d出现8级以上大风的次数为37次,其中2018年最多,达到6次,2015年最少,只有1次;连续7 d出现8级以上大风的次数为10次,其中2011、2012、2017和2019年各出现2次,2014、2018年各出现1次,其余年份均未出现。

4. 500 hPa高空形式和海平面气压场分析

通过对阿拉山口地区2011~2020年持续时间长、影响大的8次天气过程分别进行500 hPa高空形式和海平面气压场进行对比分析 [11],得出以下结论:

4.1. 阿拉山口地区春季典型极端大风天气分析

4.1.1. 天气实况

2015年3月27~4月1日(简称“过程1”)极端大风天气过程为10年间风力等级最大的一次大风天气过程,30日13时24分(北京时)极大风速达到39.7 m/s,20时14分极大风速减弱至29.2 m/s。2011年3月10~13日极端大风天气过程(简称“过程2”),11日16时34分极大风速33.7 m/s,20时59分增大到37.6 m/s,以上2次极端大风天气过程风力等级均达到蒲福风力13级大风标准,对研究阿拉山口地区极端大风天气过程具有一定的指导意义。

4.1.2. 天气学分析

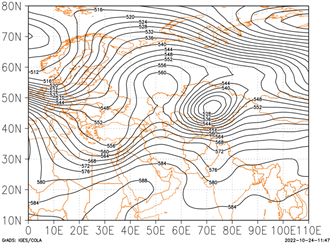

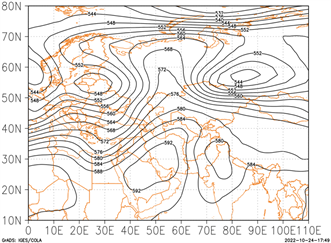

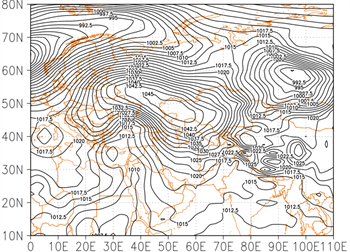

“过程1”:此次天气过程主导系统为欧洲脊及其被切断形成的阻塞高压,影响系统为横槽及其形成的低涡系统。500 hPa高度场上欧洲脊发展强盛,脊前偏北气流不断引导极地冷空气南下,推动位于西西伯利亚南部至东欧平原南部“东北–西南”走向的横槽向南发展,在寒潮关键区堆积加强,横槽底部等高线非常密集,40˚N~50˚N之间有10条等高线分布。29日08时,横槽在萨彦岭一带发展加强,形成低涡系统并不断东移南压,29日20时,在东欧平原东部地区形成高压中心,同时低涡中心进一步向南发展,并且强度不断加强。30日08时(图2(a)),系统整体东移,低涡中心移至巴尔喀什湖附近,阿拉山口受低涡底部西南气流影响,31日08时(图2(b)),在乌拉尔山附近建立阻塞高压,由于阻塞高压发展强盛,低涡系统在北抬东移过程中逐渐减弱,阿拉山口地区大风随着系统的减弱也不断减弱。

海平面气压场上造成阿拉山口地区极端大风天气过程的影响系统为来自斯堪的纳维亚半岛的地面冷高压系统,东移南下过程中在东欧平原发展加强,并稳定维持在西西伯利亚南部地区,30日08时(图2(c)),地面冷高压系统中心气压值达到1042.5 hPa [12],其前部与位于新疆的地面低压系统接触,30日20时(图2(d))系统中心向南延伸,随后开始在东移北抬过程中减弱,阿拉山口地区大风天气过程也逐渐结束。

(a)

(a)  (b)

(b)  (c)

(c)  (d)

(d)

Figure 2. 500 hPa geopotential height (contour, unit: dagpm) at 08:00 (a) on March 30 and 08:00 (b) on March 31, 2015, and 08:00 (c) on March 30, 2015 and 20:00 (d) sea level pressure field (isoline, unit: hPa)

图2. 2015年3月30日08时(a)和31日08时(b) 500 hPa位势高度(等值线,单位:dagpm)、30日08时(c)和20时(d)海平面气压场(等值线,单位:hPa)

“过程2”:此次天气过程主导系统为欧洲脊,影响系统为西西伯利亚低槽。500 hPa高度场上,欧亚大陆高纬维持“两脊一槽”的环流形势,高压脊位于东欧平原东部附近,顶部延伸至斯堪的纳维亚半岛,受到极地冷空气影响有向东南发展的趋势。脊前偏北气流不断引导冷空气南下,使得位于萨彦岭北部的“东北–西南”走向的低槽快速东移南下。11日08时(图3(a)),在乌拉尔山南部地区形成闭合的高压中心,阿拉山口地区受槽前偏西气流控制,20时,系统主体继续南压。12日低槽过境,天气过程结束。

海平面气压场上造成阿拉山口地区极端大风天气过程的影响系统为来自格陵兰岛的地面冷高压系统,其南下至波罗的海后沿西方路径东移,至寒潮关键区堆积加强,中心强度为1040 hPa。11日08时(图3(b))高压前部进入我区,带来一场大风天气过程。12日08时高压完全进入我区,大风天气过程结束。

(a)

(a)  (b)

(b)

Figure 3. At 08:00 (a) 500 hPa geopotential height (isoline, unit: dagpm) and 08:00 (b) sea level pressure field (isoline, unit: hPa) on March 11, 2011

图3. 2011年3月11日08时(a) 500 hPa位势高度(等值线,单位:dagpm)和08时(b)海平面气压场(等值线,单位:hPa)

4.2. 阿拉山口地区夏季典型极端大风天气分析

4.2.1. 天气实况

2020年6月2日至7日(简称过程3),阿拉山口地区连续4 d出现8级以上大风天气过程,其中6月5日17时26分极大风速达到35.8 m/s,为2011~2020年夏季极大风速最大的一场极端大风天气过程;2017年6月5日至12日(简称过程4),阿拉山口地区出现持续性大风天气过程,11日极大风速达到29.7 m/s。

4.2.2. 天气学分析

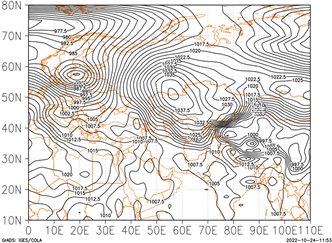

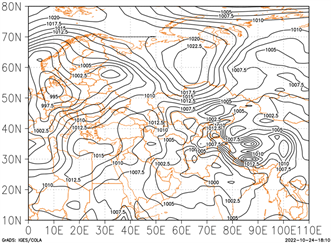

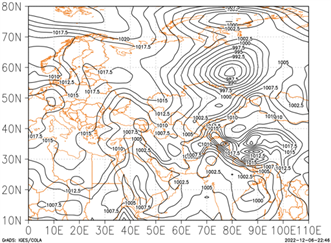

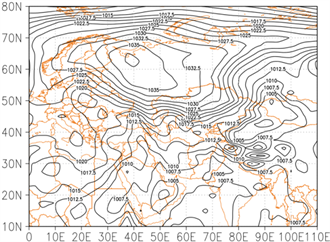

“过程3”:500 hPa上,欧亚大陆高纬度呈现“两脊一槽”的形势。欧洲脊发展强盛,主要的影响系统为亚马尔半岛南端的低涡及其延伸出的横槽。4日20时(图4(a)),欧洲脊发展达到最强,低涡系统底部的横槽快速转竖并快速南下,于5日08时(图4(b))欧洲脊开始衰退,低槽位于巴尔喀什湖北部。5日20时高空槽主体过境,6日08时我区高空为槽后西北气流,低涡减弱后天气过程结束。

海平面气压场上,斯堪的纳维亚半岛东移南下的地面高压系统为主要影响因素。4日20时(图4(c))开始,地面高压系统向南发展,其中心位于西西伯利亚平原,5日08时(图4(d)),地面高压系统移动到西西伯利亚南部,高压前沿到达国界线附近,阿拉山口地区地面风速也逐渐加大。7日08时,高压完成进入,大风天气过程结束。

(a)

(a)  (b)

(b)  (c)

(c)  (d)

(d)

Figure 4. 500 hPa geopotential height (isoline, unit: dagpm) at 20:00 (a) on June 4, 2020 and 08:00 (b) on June 5, 2020, sea level pressure field (isoline, unit: hPa) 20:00 (c) on June 4, 2020 and 08:00 (d) on June 5, 2020

图4. 2020年6月4日20时(a)和5日08时(b) 500 hPa位势高度(等值线,单位:dagpm)、4日20时(c)和5日08 (d)时海平面气压场(等值线,单位:hPa)

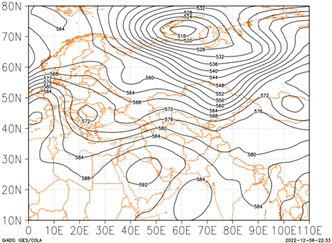

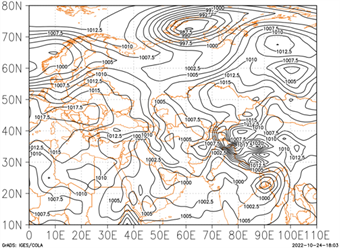

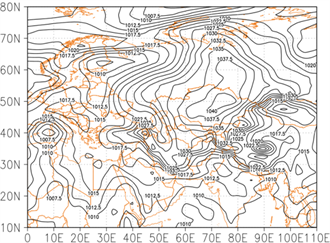

“过程4”:500 hPa高度场上,欧亚大陆环流形势为“两槽一脊”型,欧洲脊发展较为强盛。主要影响我区的天气系统为乌拉尔山地区形成的低涡及其分裂出的小低涡系统。7日08时,低涡底部分裂的短波在哈萨克丘陵一带切涡,在东移过程中减弱成槽,引起一次大风过程。8日20时开始,欧洲脊开始衰退,位于乌拉尔山地区的低涡系统减弱并向南发展,低涡后部的横槽也开始快速转竖加深。11日08时(图5(a)),新地岛以南的洋面上发展加强的低涡系统不断引导冷空气南下,引起此次大风天气过程。12日08时(图5(b))低槽过境,大风过程结束。

海平面气压场上,7日08时随东欧低值系统移动的高压中心移动至我区,边缘开始进入并与新疆境内的低压系统相遇,造成第一次大风过程。10日08时(图5(c)),在乌拉尔山附近生成的低压中心移动至西西伯利亚平原并向西南延伸,造成11日大风过程。12日08时(图5(d))高压完全进入,大风天气过程结束。

(a)

(a)  (b)

(b)  (c)

(c)  (d)

(d)

Figure 5. 500 hPa geopotential height (isoline, unit: dagpm) at 08:00 (a) on June 11 and 08:00 (b) on June 12, 2017, sea level pressure field (isoline, unit: hPa) at 08:00 (c) on June 10 and 08:00 (d) on June 12, 2017

图5. 2017年6月11日08时(a)和12日08时(b) 500 hPa位势高度(等值线,单位:dagpm)、10日08时(c)和12日08时(d)海平面气压场(等值线,单位:hPa)

4.3. 阿拉山口地区秋季典型极端大风天气分析

4.3.1. 天气实况

2017年9月20日至25日(简称过程5),连续6 d出现8 级以上大风天气过程,其中23日19时53分极大风速达到30.5 m/s,24日0时33分极大风速增大到33.2 m/s;2019年11月14日至17日(简称过程6),出现11级大风天气过程,15日19时38分极大风速为28 m/s,22时15分极大风速增大到32.3 m/s。

4.3.2. 天气学分析

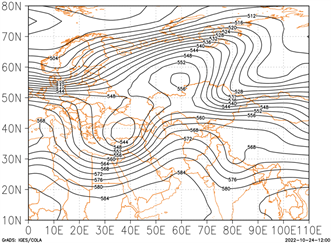

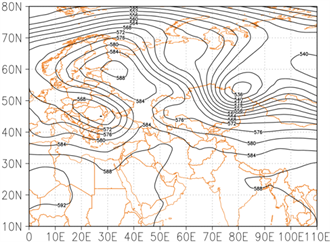

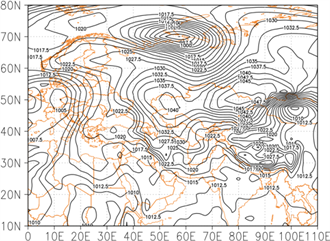

“过程5”:500 hPa高度场上,此次天气过程主要影响系统为鄂毕河上游的西西伯利亚低涡,主导系统为欧洲脊。19日20时,低涡东移并在巴尔喀什湖附近发展成竖槽,20日08时槽过境,低涡减弱北收变为横槽。22日08时系统得到北方冷空气补充,槽在东移过程中加深并转竖,23日08时(图6(a))低值系统出现闭合中心,系统整体南下,24日08时(图6(b))槽过境。25日08时低值系统东移北上,我区处于槽后西北气流中,此次大风天气过程结束。

海平面气压场上,本次过程主导系统为发源自巴伦支海的中心强度为1035.0 hPa的冷高压,在乌拉尔山以西维持并加强至1040.0 hPa。23日20时(图6(c))高压前沿进入我区,引起一次大风天气过程。24日20时(图6(d))开始高压前沿进入阿拉山口之后,大风天气过程也逐渐结束。

(a)

(a)  (b)

(b)  (c)

(c)  (d)

(d)

Figure 6. 500 hPa geopotential height (isoline, unit: dagpm) at 08:00 (a) on September 23 and 08:00 (b) on September 24, 2017, sea level pressure field (isoline, unit: hPa) at 20:00 (c) on September 23 and 20:00 (d) on September 24, 2017

图6. 2017年9月23日08时(a)和24日08时(b) 500 hPa位势高度(等值线,单位:dagpm)、23日20时(c)和24日20时(d)海平面气压场(等值线,单位:hPa)

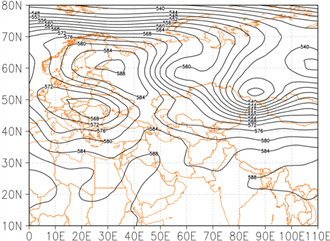

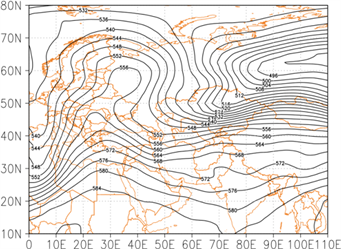

“过程6”:500 hPa高度场上,欧亚大陆环流形势为“两槽一脊”。本次过程的主导系统为处于东欧平原的欧洲脊,影响系统为西伯利亚低涡以及其延伸出的西西伯利亚低槽。11日08时(图7(a)),低涡中心向西南方向延伸出西西伯利亚低槽,并在当日过境,造成一次大风天气过程。14日08时,欧洲脊加强,顶端延伸至北极圈以内,并在里海北部形成阻塞高压。上游输送而来的短波槽移动哈萨克丘陵一带,与南下后的低涡打通。15日08时,该槽加深并在里海北部形成切断低涡。15日20时到16日08时(图7(b))低槽主体过境,此次过程结束。

从海平面气压场看,11日08时(图7(c))地面高压系统位于寒潮关键区内,巴尔喀什湖北部,中心强度为1040.0 hPa的地面高压前沿进入我区,造成第一次大风。15日08时,由新地岛东部南下的冷中心移动到西西伯利亚平原南部,其底前部进入我区与我国新疆地区的低压相遇,带来一次大风。16日08时(图7(d))高压进一步加强并东移北上,此次天气过程结束。

(a)

(a)  (b)

(b)  (c)

(c)  (d)

(d)

Figure 7. 500 hPa geopotential height (isoline, unit: dagpm) at 08:00 (a) on November 11, 2019 and 08:00 (b) on November 16, 2019, sea level pressure field (isoline, unit: hPa) at 08:00 (c) on November 11, 2019 and 08:00 (d) on November 16, 2019

图7. 2019年11月11日08时(a)和16日08时(b) 500 hPa位势高度(等值线,单位:dagpm)、11日08时(c)和16日08时(d)海平面气压场(等值线,单位:hPa)

4.4. 阿拉山口地区冬季典型极端大风天气分析

4.4.1. 天气实况

2014年1月27日至2月2日(简称过程7),阿拉山口地区1月31日17时20分极大风速达到30.4 m/s,2月1日0时27分大风减弱至28.6 m/s,1日20时后基本结束。2018年12月1日至2日(简称过程8),出现极大风速达到35.2 m/s的极端大风天气过程,2日减弱,3日转为偏南风。

4.4.2. 天气分析

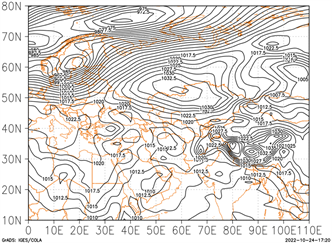

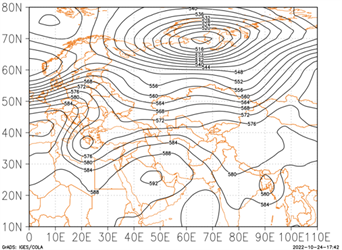

“过程7”:500 hPa高度场上,欧亚大陆整体为“两槽一脊”的形势,此次过程主导系统为欧洲脊,影响系统为西伯利亚低涡延伸出的乌拉尔低槽。27日08时(图8(a))位于巴尔喀什湖附近的低槽东移,欧洲脊开始发展加强,顶部延伸至65˚N,西伯利亚低涡延伸出乌拉尔低槽。巴尔喀什湖低槽东移过境造成第一次大风天气过程。28日08时位欧洲脊进一步加强,顶部延伸至北极圈内,有向东南跨的趋势,乌拉尔低槽受到脊前东北气流的冷空气输入从而不断加深。31日08时(图8(b))欧洲脊衰退,乌拉尔低槽东移过境,带来第二次大风天气过程。2月1日08时槽消退,阿拉山口上空受西风气流控制,大风过程也趋于结束。

海平面气压场上来看,发源自巴伦支海的中心强度为1040.0 hPa的强冷空气延西北路径南下东移并加强。27日08时(图8(c))地面冷高压位于巴伦支海,蒙古高原地区为一个地面低压,随后几天地面高压中心强度不断加强,31日08时(图8(d))冷高压中心运行至里海以北地区,中心加强至1052.5 hPa,高压前部进入我区造成此次大风过程。

(a)

(a)  (b)

(b)  (c)

(c)  (d)

(d)

Figure 8. 500 hPa geopotential height (isoline, unit: dagpm) at 08:00 (a) on January 27 and 08:00 (b) on January 31, 2014, sea level pressure field (isoline, unit: hPa) at 08:00 (c) on January 27 and 08:00 (d) on January 31, 2014

图8. 2014年1月27日08时(a)和31日08时(b) 500 hPa位势高度(等值线,单位:dagpm)、27日08时(c)和31日08时(d)海平面气压场(等值线,单位:hPa)

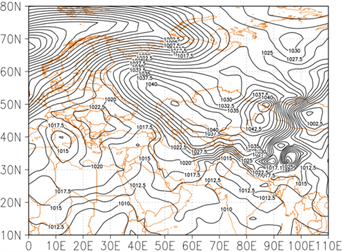

“过程8”:500 hPa高度场上,欧洲脊发展强盛,在新地岛南部和巴伦支海附近先后出现强低值中心,不断引导冷空气南下。29日20时在西西伯利亚平原南部形成低涡中心,同时欧洲脊也在不断发展强盛,引导脊前偏北气流南下,使位于西西伯利亚平原南部的横槽不断加深,并在东移过程中转竖。30日20时,低槽系统整体移动到巴尔喀什湖北部至萨彦岭一带,槽底部等高线非常密集,40˚N~50˚N之间有13条等高线分布,11月30日20时(图9(a))低槽主体位于国界线附近,之后低槽系统在东移南下过程中减弱,12月1日20时(图9(b))槽过境,大风天气也基本结束。

海平面气压场上,发源于斯堪的纳维亚半岛的冷空气东移南下至西西伯利亚南部不断加强堆积。11月30日20时(图9(c))中心强度加强至1045.0 hPa,中西伯利亚高原南部一带的低压系统为深厚系统,高空槽在地面的配合下与冷空气相遇并东移,并且高压前沿抵达国界线附近时,阿拉山口地区大风天气也逐渐开始。12月1日20时(图9(d))高压完全进入并且分裂成两个中心,此次大风天气过程结束。

(a)

(a)  (b)

(b)  (c)

(c)  (d)

(d)

Figure 9. 500 hPa geopotential height (isoline, unit: dagpm) at 20:00 (a) on November 30 and 20:00 (b) on December 1, 2018, sea level pressure field (isoline, unit: hPa) at 20:00 (c) on November 30 and 20:00 (d) on December 1, 2018

图9. 2018年11月30日20时(a)和12月1日20时(b) 500 hPa位势高度(等值线,单位:dagpm)、11月30日20时(c)和12月1日20时(d)海平面气压场(等值线,单位:hPa)

5. 结论

1) 结合95%百分位法、《新疆维吾尔自治区气象灾害预警信号及防御指南》对风口地区大风预警信号的标准和《风力等级》(GB/T 28591-2012)对风力的划分原则,为了更好地指导台站气象服务工作,确定阿拉山口地区极端大风的阈值为28.5 m/s,即蒲福风级达到11级判定为1次极端大风过程。

2) 阿拉山口地区一年中大风日数最多的季节为夏季(6~8月),春季(3~5月)次之,冬季最少,但极大风速则是春季最大,夏季次之,秋季最小。西北风(NW)为阿拉山口地区大风的主导风向,占52.0%,正南(S)、正西(W)大风出现最少,均为0.1%。阿拉山口地区极大风速出现时间段最多为14~20 h,达到总次数的43.2%,20~02 h次之,为33.8%。

3) 500 hPa高度场上,造成阿拉山口地区极端大风天气的主要系统为发展强盛的欧洲脊和在极地附近形成的冷性低涡系统南下过程中在寒潮关键区加深或转竖成槽快速东移形成大风天气过程。

4) 海平面气压场上,地面冷高压是造成阿拉山口地区极端大风天气的主要系统,除夏季之外,地面冷高压在寒潮关键区加强,高压前沿抵达国境线附近与我国新疆地区的地面高压系统相遇,形成高气压梯度大值区,形成阿拉山口地区的极端大风天气过程,高压东移之后,大风天气也随之结束,阿拉山口地区的地形也是容易形成大风天气的重要原因。

基金项目

湖北省黄石市气象局2021~2022年自立课题。

NOTES

*通讯作者。