1. 引言

目前针对窨井盖自身结构进行改进设计方面的研究有:新型可调式防沉降(三防:防盗、防坠、防沉降)井盖 [1] ;防涝自动调节井盖;感应下水道井盖;具有警示效果和排水功能的新型高强度混凝土井盖 [2] [3] ;基于TRIZ矛盾解决原理的自动增排雨水井盖创新设计 [4] ,针对城市化进程中城市排水系统雨水下渗能力不足的问题,提出了基于TRIZ矛盾解决原理的自动增排雨水井盖创新设计方法,建立基于物场分析模型的标准解,物理矛盾的分离原理以及最终理想解的模型。采用一种双层的井盖以及利用雨水自身的重力,实现井盖渗雨量的自动调节;基于产品功能的城市窨井盖创新设计,从产品功能需求本身出发去分析研究,总结出井盖所应该具备的功能,再进行设计 [5] ;基于提升安全体验的窨井盖优化设计 [6] ;改进防偷盗设计和警示设计,增加坠井防护设计。以上是针对井盖本身所进行的设计研究。

近年来也有针对井盖配套产品方面进行的研究:基于机械卡位原理设计的井盖防冲装置,通过对装置进行暴雨情形下应力分析,校核结构强度,以保证在汛期不会出现因管涌而导致井盖浮起被冲走;智能排水装置设计;应用于窨井盖上的高安全锁具设计;智能井盖报警器。以上均为围绕井盖附属产品,从配套和辅助角度出发进行的研究,能够缓解和解决一定的安全隐患问题。

此外,从设计艺术角度,针对井盖艺术创新设计方面也有许多研究,相关的研究内容为:将井盖与公共设施艺术设计相结合,创新城市井盖艺术外观;以复合橡胶艺术井盖为例,探讨城市井盖创新艺术的应用 [7] ;装饰井盖组件设计;校园井盖涂鸦中的图形创意设计;结合城市文化和区域定位进行的独特井盖方案。

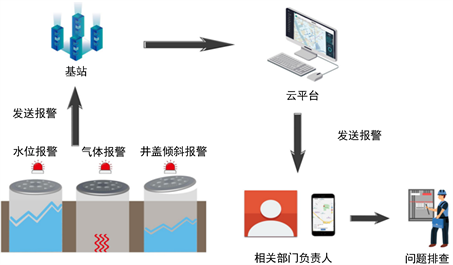

针对井盖监测方面的研究有:基于“物联网 + 人工智能”的井盖智能监控系统的建设方案,该方案依托物联网终端技术、GIS技术、视频分析技术,借助天网视频共享服务,获取井盖实时状态信息,在井盖发生移位、破损时及时预警,并以微信的形式推送给相关人员进行处理 [8] [9] [10] [11] ;基于单片机的智能井盖监控系统的设计;智能井盖应用与监测,结合最新的NB-IoT网络优势对井盖盗窃等异常情况实时报警,该系统还可实现智能锁授权接入、工作信息统计、数据可视化分析等功能。

综上,对于当前的排水井盖(窨井盖)的研究,基本上是从井盖本身,井盖配套产品及智能监测系统,设计艺术角度这四个方面进行的,有的是方法上的创新,比如TRIZ理论的应用,为增大汛期排水量的雨水井盖创新设计;有的是机械结构上的创新,比如基于机械卡位原理所设计出的井盖防冲装置;还有通过附加辅助设施来防止坠井等新型设计;与信息技术和互联网技术相结合的井盖智能监测系统研究;最后是把井盖作为设计艺术的对象,体现文化艺术特点。但是,通过对当前井盖的深入了解,目前井盖创新设计存在很多问题:新型井盖的设计和原有的城市排水系统不匹配;部分设计会增大维修人员的工作难度;人行道井盖材质易磨损,影响外观和功能;城市井盖数量过多,更换需要大量人力物力财力等问题。此外,上述几个方面的研究相对独立,之间没有互相关联,系统性不强。本文就是针对以上问题,对井盖进行系统性研究,以井盖为研究核心,辐射出几个层面去进行研究,基于产品功能研究基础上,探索功能层面间的联系,基于现代化信息和网络技术,建立和形成面向智能城市的窨井盖及其安全系统,提高井盖排水效率和城市防灾能力,同时彰显城市文化特色,促进智慧城市建设,不仅具有实际应用价值,对于窨井盖的创新设计方面也具有一定的理论价值。

2. 前期市场调研

2.1. 井盖事故调查

小组成员对井盖事故进行了调查和总结,目前井盖对社会造成的危害大致有以下几种情况。

1) 由于人为搬运造成人行道井盖丢失导致行人坠井,工地污水井未加盖导致儿童坠入深井,分别如图1和图2所示。

2) 下水井漏水孔被堵塞导致排水不利,如图3所示;井盖漏水孔被冰冻而导致排水不利,如图4所示;及井盖破损经久未修,如图5所示。

Figure 3. The leaking hole is blocked

图3. 下水井漏水孔被堵③

2.2. 现有方法和技术调研

1) 基于TRIZ理论

通过利用雨水自身重力的增减实现盖板的自动打开和关闭。具有最终理想解的四个特点,即:保持了原系统的优点;消除了原系统的不足;没有使原系统变得更复杂;没有引入新的缺陷。

在井盖上方开有孔洞承接雨水,容器与盖板相连接,随着雨水的增多,容器重力的增大,弹簧受到挤压,下层盖板打开加速渗雨。考虑到无雨水时盖板的复位,在容器下方开有小孔,当降雨减少时,容器的重力降低,弹簧逐渐回位,盖板关闭。图6所示为原理图。

Figure 6. Automatic drainage of rainwater manhole cover

图6. 自动增排雨水井盖⑥

2) 为防止坠落设计的防坠隔板

主要以塑料为基材,由防坠格板、支架(或卡槽)、固定销等部件构成,可以在混凝土井壁先安装支架(或卡槽),格板固定在支架(或卡槽内)上,用销子固定,它具有一定强度和通水能力。如图7所示。

(a)

(a)  (b)

(b)  (c)

(c)

Figure 7. Automatic drainage of rainwater manhole cover

图7. 自动增排雨水井盖⑦⑧⑨

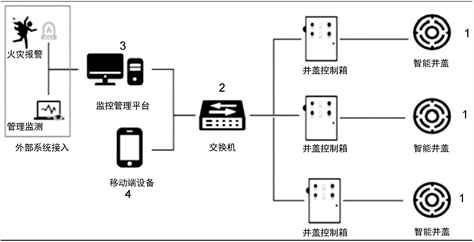

3) 物联网检测系统

智能井盖系统主要功能模块包括井盖属性管理、地图显示、非法开启报警管理、沉降检测、用户登录和统计报表管理等。如图8所示。

(a)

(a)  (b)

(b)

Figure 8. Intelligent manhole cover system

图8. 智能井盖系统⑩⑪

3. 窨井盖创新设计方案确定

通过查询文献和市场调研,了解当前关于井盖在日常生活中出现的问题及给人们生活带来的影响,此外了解当前对于井盖研究所应用的方法和技术,进而小组内通过多次讨论和碰撞,明确创新方向以及设计目标。

3.1. 产品定位及提取设计信息

根据前期调研和沟通,将研究设计目标定位于面向智能城市的新型井盖及其安全系统界面创新设计。

3.2. 设计方案确定

1) 初步草图

通过问卷调查和文献查阅,将提取的设计信息转化成设计点,从外观造型、颜色、材料和功能等方面出发,绘制草图方案,再经过探讨和小范围调研,确定最终方案。

2) 初步方案确定

首先从前期调研中整理出了该井盖应有的几个创新点:防止或及时发现井盖丢失和损坏,增加排水量,在极端天气时起到警示作用,同时对城市有美化作用;再归纳出市场对于井盖的要求:结构尽量简单、材料坚硬、易于维护;同时结合创新点和需求,通过小组讨论决定出:采用子–母盖板形式,相互嵌合,用子盖板与母盖板分离的方式增大排水量;在母盖板上增添警示灯和一体化综合传感器设施(包括位移传感器、晃动传感器、温/湿度传感器等),用于预防井盖盗窃、预判井盖故障,及时维修井盖;针对井盖开发监测管理系统,详细内容见第四节智能监测系统界面设计,通过井盖上安装的传感器设施,随时监测井盖状态,当井盖出现异常,及时进行处理;此外,网络数据归档统一管理,大数据分析预测,网络实时调度维修人员,将维修与预防事故的效率最大化。

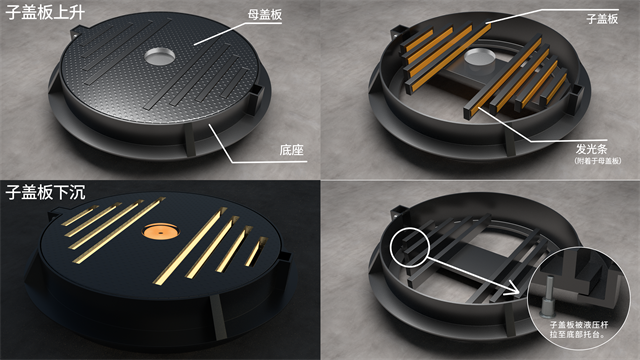

3) 方案深化

深化后方案如图9所示,基于最大限度增加排水量的同时尽量简化结构原则,采取以自两边向中心的对称且长度递增的8个长方形作为嵌合图案,母盖板为圆形,子盖板为横竖交错结构方杆状,都可通过铸造方法成型,两者间无连接结构,子盖板通过液压杆做升降运动,与母盖板合并与分离,当降到最底部时,由底座凸台限定最低位;警示灯设置在母盖板的中央和空隙侧面,所有传感器集合在母盖板的背面,为一个黄色盒子,方便维护(见图9)。

Figure 9. Detail diagram of manhole cover components

图9. 井盖部件详解图⑫

4. 可行性分析及最终效果

4.1. 自动开合式井盖结构及原理

井盖上盖由两部分组成,设计成分体结构,称为子母体,母盖板与支座配合固定,子盖板又液压系统驱动,由支座的凸台支撑,且随着液压驱动,在支座侧壁导轨里上下滑动,从而实现与母盖板的合并与分离。其目的就是雨季下雨量大或者突发的路面积水量多时,通过子盖板与母盖板的分离,形成篦子井盖效果,增加排水量,快速减少路面积水,保证人员和车辆顺利通行。图10所示为自动开合式井盖结构图,图11所示为液压驱动子盖板结构图。

Figure 10. Structure diagram of automatic opening and closing manhole cover

图10. 自动开合式井盖结构图⑫

Figure 11. Structure diagram of hydraulic drive sub-cover plate

图11. 液压驱动子盖板结构图⑫

4.2. 子盖板液压升降原理

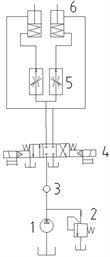

子盖板液压升降系统由底座、油缸、活塞杆、液压容器、导向轴和导向套、推力轴承、轴承座、支架、子盖板组成。液压站由油箱、电机、油泵、控制阀、注油器和高压油管组成。终端电子控制系统和液压站安装在一起,通过操作按钮或遥控器,接收电子控制系统的信号,控制油缸打开或关闭,再通过传感器控制电机启停。具体开合过程为:当接收到电子控制系统的打开的信号时,缸体慢慢上升,在支架的作用下,子盖板被慢慢抬起,直到与母盖板合并到位,电磁换向阀换向,由传感器切断电源,至此,子盖板上升到位并与母盖板合并形成完整的常态化的井盖。当需要增加降水量时,由控制系统发出电信号,电磁换向阀换到回路一侧,液压油进入有杆腔,活塞杆缓慢下降,带动子盖板向下运动,逐渐脱离母盖板,直到接触到底座凸台,下降到位停止,由传感器控制电磁换向阀回到中位,同时关闭电源,至此井盖分离,形成篦子井盖效果,专为突发积水时需要大量排水使用。液压系统原理图如图12所示。此外,还配备了储能装置,当因停电或电磁阀意外情况导致子盖板无法升降时,可利用储能装置实现开合,也方便出入。集中电控系统设置在控制中心,控制电缆输出控制信号,实现对各井盖的集中控制,并监控各井盖的状态。

1-液压泵,2-溢流阀,3-单向阀,4-三位四通电磁阀,5-调速阀,6-缸体

1-液压泵,2-溢流阀,3-单向阀,4-三位四通电磁阀,5-调速阀,6-缸体

Figure 12. Schematic diagram of sub-cover plate lifting hydraulic system

图12. 子盖板升降液压系统原理图⑫

4.3. 受力分析

井盖选用的材质为球墨铸铁QT500-7,其密度为7.2 g/cm3,常用盖板直径一般为600 mm,厚度一般为30 mm。由此计算井盖的重量为:

液压缸推力为:

,其中,根据实际需要可自行设计选择缸径;液压支架初撑力为:

其中,q——支架的初撑力,F;

D——立柱缸体内径或活塞直径,mm;

m——泵站工作压力,Mpa;

n——每台支架的立柱数,本课题设计为两个立柱,n取2;

k——支护效率。

由受力分析可知,根据井盖自身重量,可以设计选择匹配相应的以缸体直径为主要参数的液压传动系统来满足个工作需求,并且方案采取两端立柱,平衡负担载荷,同时也保证了子盖板升降的稳定性。

5. 智能监测系统界面设计

天津市井盖管理及监测系统(TJ-MCMSS,下简称监管系统)是集远程数据采集、检测自动化、实时监控显示、参数超标报警、信息在线查询与共享以及用户信息调查权限和安全防护为一体的专门用于防治坠井事故、自然灾害,提升市政设施修理效率的监管系统。它具有数据显示直观,监控大屏、网页、微信小程序多平台互通与数据互联,数据保密系统完备,事件分析能力强几大优势,能够为城市中市政维护、管道修缮、整治犯罪、预防灾害等方面提供相应的支持,在推进智慧城市与数字政府建设工作中贡献一份力量。

该系统针对井盖监测控制开发了六类功能模块:区域探查、井盖控制、监控探头、数据分析、数据归档,人员调度。

1) 区域探查

如图13所示,该功能模块主要包括根据中国行政区划、管道组、径流等标准划分区域,对于被选定区域的井盖按照故障的严重程度分类展示,为每一个井盖单独建立信息卡,并进行故障通报,以便实现各个区域的对于井盖细致的监测。

2) 井盖控制

如图14所示,该功能模块主要通过物联网控制井盖所具有的机械结构,实现井盖抬升、井盖小范围归位、开关传感器、传感器自检等功能,在无需人力调度的条件下,依然实现快速排除普通故障的功能。

3) 监控探头

如图15所示,该功能模块主要调用城市街道各处监控探头(尤其是画面中有井盖的监控探头)画面,用来与传感器传出数据做对比,减少监测误差,同时监督调度维修人员的修缮情况。

4) 数据分析

如图16所示,根据大数据总结出各类故障模型,快速根据各个传感器数据分析出故障类型、程度,再向有关部门通报,同时能够收集最多三年内的井盖故障数据进行分析,得出各个街区发生概率最高的故障,总结出某个井盖群(即通过行政区划等条件根据个人判断划分出的暂时的由多个井盖组成的群体)的健康度,来帮助市政维护人员判断对于井盖进行更换还是保养。

5) 数据归档

如图17所示,将各传感器的数据按时间、日期、类型进行分类和归档,记载每一笔数据修正记录,每一个井盖都有唯一编号,每一笔数据都有其唯一时间戳,保证数据的有效性和唯一性。

6) 人员调度

如图18所示,该功能模块仅在网页客户端上使用。由领导人员向维修人员通过监控中心–个人终端的链路下达指令,让维修人员对井盖进行及时维修,在地图上实时查看人员维修进度、人员占用率,系统会自动根据故障严重程度自动推荐分配人员,保证维修效率的最大化。

6. 结语

本文针对城市道路窨井盖出现的一些安全隐患问题进行调研,结合文献查阅,对窨井盖从功能和外观及其监测系统功能界面进行创新设计,新型窨井盖通过子–母盖的形式增加了排水量,警示灯、传感器与监测系统的配合和设置使得井盖处于完全监控状态,可以及时进行纠正和完善,减少了井盖由于丢失或异常移动等情况造成的安全隐患。对智能城市建设起到一定促进作用,同时对人们日常生活平安顺利出行带来一定保障。

基金项目

天津市大学生创新训练计划项目(重点支持领域) (项目编号:202210069060)。

注释

①图1来源:https://m.sohu.com/a/532660579_121123827/?pvid=000115_3w_a&010004_wapwxfzlj

②图2来源:https://wap.peopleapp.com/article/rmh9547745/rmh9547745

③图3来源:http://share.sznews.com/wap/thread/view-thread/tid/3944476

④图4来源:https://www.veer.com/photo/336641798?utm_source=baidu&utm_medium=imagesearch&chid=902

⑤图5来源:https://www.163.com/dy/article/EGT9G53C054029QU.html

⑥图6来源:作者自绘

⑦图7(a)来源:https://item.jd.com/10034623951254.html

⑧图7(b)来源:https://www.china.cn/jinggai/5029638424.html

⑨图7(c)来源:http://news.cnhubei.com/xw/wuhan/201606/t3646619.shtml

⑩图8(a)来源:http://www.xjishu.com/zhuanli/54/201911199848.html

⑪图8(b)来源:http://www.zxkj-beijing.com/cp/gis/79.html

⑫图9至图18来源:作者自绘

NOTES

*通讯作者。