1. 引言

随着我国经济的快速发展和城市人口的不断增长,固体废物特别是城镇生活垃圾的产生量不断增加,对环境造成的污染压力日益增加。目前,我国生活垃圾最主要的处置方式分别为焚烧和填埋。生活垃圾填场产生的环境污染物主要为垃圾渗滤液和填埋气,因垃圾渗滤液产生量大、处理难度和成本较高、持续处理周期长,其成为城市生活垃圾填埋场产生的首要关注污染物 [1] 。填埋场必须设置有效的渗滤液收集系统和采取有效的渗滤液处理设施,严防渗滤液污染环境 [2] 。为了确定渗滤液处理设施的处理能力和调节装置容量,需要对垃圾填埋场渗滤液的产生量进行准确的预测计算。目前,填埋场渗滤液的问题研究主要集中在渗滤液的污染特性、处理方法技术、产量估算方法等方面,针对渗滤液产量超量源解析方向的研究并不多见。我国垃圾填埋场渗滤液产生量通常采用经验公式法(见公式1)进行平均量和最大量的汇算,同时计算结果作为渗滤液处理设施处理能力和调节装置容量的重要设计依据。由于降水量、浸出系数及填埋面积等影响因素和参数变化不大,渗滤液产生量总体是可控的、稳定的。工程实践表明,渗滤液日常实际产生量远低于设计上限最大渗滤液值。

(1)

式中:

为渗滤液产生量,m3/d;I为降水量,mm/d;A1为正在填埋作业区汇水面积,m2;C1为正在填埋作业区渗出系数;A2为已中间覆盖区汇水面积,m2;C2为已中间覆盖区渗出系数;A3为填埋场封场区总面积,m2;C3为已终场覆盖区浸出系数;A4为调节池汇水面积,m2;C4为调节池渗出系数。

仁寿县大化生活垃圾填埋场占地面积125.7亩,设计总库容140.5万m³,设计服务年限14年,主要建设内容包括填埋库区、垃圾坝、防渗系统、渗滤液收集处理系统、气体导排系统等。填埋场于2009年建成投运,污水处理站垃圾渗滤液设计处理能力300 m3/d,采用“厌氧 + A/O + MBR帘式膜 + RO”处理工艺,多年运行正常。至2020年底该填埋场库容已经接近满额,停止新进生活垃圾填埋作业并进行表面防渗膜覆盖,为后续封场做准备。2021年,全年填埋场渗滤液产生量大量异常增加,日常增备320 m3/d、雨季增备400 m3/d的应急处理设施。经统计,在填埋场库区表层已覆盖防渗膜的背景下,渗滤液年产量约为理论计算值的9倍,渗滤液各月产量极其不均匀,呈现出季节性、丰枯变化的规律,且有继续增长的趋势,潜在环境风险较大。因此,为摸清库区渗滤液产量在填埋场表层“简易封场”后不降反增、处于高位的原因,开展了填埋场超量渗滤液来源解析研究工作,以便为科学配套渗滤液处理环保设施、减少潜在的溢流环境风险、保障后续封场计划的顺利实施提供依据和参考。

2. 研究区概况

研究区属于龙泉山东麓剥蚀浅丘槽谷地貌。场地位于沟源半封闭洼槽地带,洼槽呈不对称葫芦状发育,槽底开阔平缓向南倾斜,高程440~448 m,坡率4%~5%。周边缓斜坡至园丘平脊分水岭,形成填埋库区范围。槽沟出口向南,为冲沟窄谷侵蚀貌,“V”型沟谷,为垃圾坝部位。邻谷北西大地湾相距200 m,高程430~435 m,北东老油房沟相距300 m,高程435~440 m,皆为剥蚀浅丘缓斜坡槽谷地貌,场区及邻谷沟槽常年干沟无水,丰水期坡洪面流可沿汇流于冲沟或集于塘堰蓄水灌溉。

填埋场地处龙泉山前陆隆起带龙泉山背斜与川中拗陷盆地接合部位。龙泉山东坡断裂带文公断层NNE延伸,为地腹逆冲断层,至场区以东300米以外老油坊沟~三圣院南北向通过。场区位于断层上盘的烂房小背斜东翼部位,场地地层倾向N55˚~65˚E,倾角36˚~48˚,至场西道路后坡变缓,倾向SSW,倾角16˚。新构造断裂活动较弱,区域稳定性一般良好。

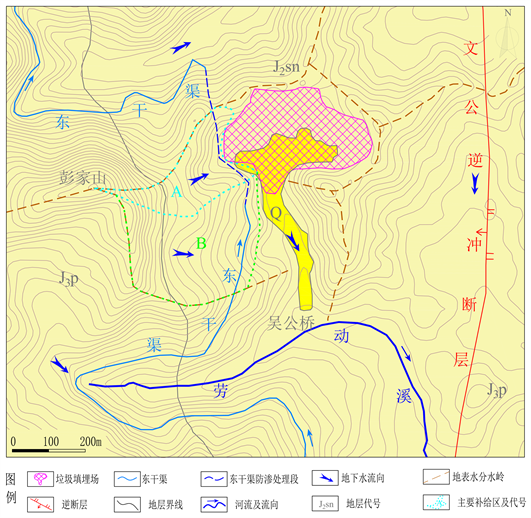

Figure 1. Hydrogeology and environmental characteristics of the research area

图1. 研究区水文地质及环境特征图

垃圾填埋场近20年区域气象资料统计,年均降雨905 mm,主要集中在6、7、8三月,约占全年的59%。填埋场周边地表径流主要为劳动溪和东干渠。劳动溪为季节性箐沟,汇入红碑河;东干渠位于库区西侧,为马蹄形断面人工灌溉渠,暗渠明渠形式交织,间断性农灌充水,多年平均过水流量9.0 m3/s,年累计充水时间约3个月。

研究区地处川中红层干旱缺水地区,地下水以侏罗系遂宁组泥岩(J2sn)风化带裂隙水类型为主。场区为沟源洼槽及冲沟地貌,为常年无水干沟地带,雨季汇集坡洪面流,或下渗就地补给地下水,部分就地排泄形成季节小泉。填埋场未见泉水出露,沟槽地段强风化带浅井可有小量浸水。浅井出水量一般10~30 m3/d,且常见干井。丰期地下水位埋深1.0~1.5 m具微承压,单孔抽水易于疏干,储水能力较差。大气降水入渗、地表水体侧向渗透等共同组成了含水层的补给,注水试验及钻孔取芯野外观察表明,填埋场强风化层岩体裂隙一般较发育,至中风化层岩体较完整,强中风化裂隙带渗透系数介于1.37 × 10−5~4.73 × 10−4 cm/s。研究区水文地质及环境特征如图1所示。

3. 渗滤液产量的核查

3.1. 影响渗滤液来源的因素

垃圾填埋场渗滤液的来源主要为:大气降水、地表径流、地表灌溉、地下水、生活垃圾中水分、覆盖材料中的水分、有机物分解生成水等,影响渗滤液的产生量通常由获水能力、场地地表条件、废物条件、填埋场构造、操作条件等五个相互有关的因素决定 [3] 。这些影响因素中,产生显著可变影响的主要因素为大气降水、地表径流、地下水。

3.2. 各因素贡献程度核查

3.2.1. 大气降水

2021年初,填埋场停止新进生活垃圾并采用HDPE膜对库区表面全面临时覆盖。填埋场具有了相对完备的截排水条件,环场截洪沟、坝面排水沟、库内坡面自流排水组成的地表水截排水控制系统,保障了表面排水的通畅,阻止了大气降水的渗入和补给。库区大气降水排出整体上比较通畅,对封场后的填埋场渗滤液的直接贡献极低。

3.2.2. 地表径流

填埋场北部和东部均为局部分水岭,无径流来水;西侧处于局地低点,有来自西侧坡向地表径流水的可能。但是,填埋场西侧亦修建有环场截洪沟,西侧地表径流水可被西侧环场截洪沟截排。因此地表径流对封场后的填埋场渗滤液的直接贡献极低。

3.2.3. 地表灌溉

填埋场采用HDPE膜对库区表面完全覆盖,膜上方暂未开展绿化层的生态修复,因此不涉及地表灌溉。

3.2.4. 地下水入侵

在场区的西部分布龙泉山,整体地势西高东低,地下水自西向东径流,受压扭性质近南北走向的文公逆冲断层阻隔,在断层的上盘(西侧)出露上升泉,流量为0.7 L/s,而垃圾填埋场位于文公断层以西,故填埋场渗滤液的来源与断层无关。就近场区水文地质环境而言,地下水的流动受洼槽地貌影响,自北向南径流,局部排泄基准面为洼槽南部的劳动溪。

研究调查发现填埋场原有的地下水导排设施填堵,地下水排出不畅,地下水入侵进入库区的环境风险极大。由场区地下水渗流场可知,库区西侧存在地下水补给。同时,西侧紧邻东干渠,东干渠未有效防渗,大量水渗入地下成为地下水的强力补给源,潜流后成为地下水,在缺少地下水导排设施或导排设施不发挥作用的情况下,极易形成较高地下水压力水头,对防渗膜形成威胁,若防渗膜存在破损,地下水将会进入填埋场内。在上述多方面影响下,地下水入侵造成渗滤液增加的环境风险较大。

3.2.5. 覆盖材料中水分

填埋场库区采用HDPE膜完全覆盖,未开展覆土等绿化层的生态绿化工作,其覆盖材料中不含水。

3.2.6. 垃圾中水分及降解生成水

垃圾中的水分包括生活垃圾本身携带的水分以及从大气和雨水中的吸附量。垃圾降解生成水为垃圾中的有机组分在填埋场内经厌氧分解会产生水分,其产生量与垃圾的组成、pH值、温度和菌种等因素有关 [4] 。经式1估算,二者正常渗滤液平均产量为35.05 m3/d,其对渗滤液产量变化的影响忽略不计。

综上,填埋场渗滤液受到地下水入侵的可能性最大,防渗系统完整性有待调查。

4. 填埋场防渗系统完整性检测

4.1. 探测原理

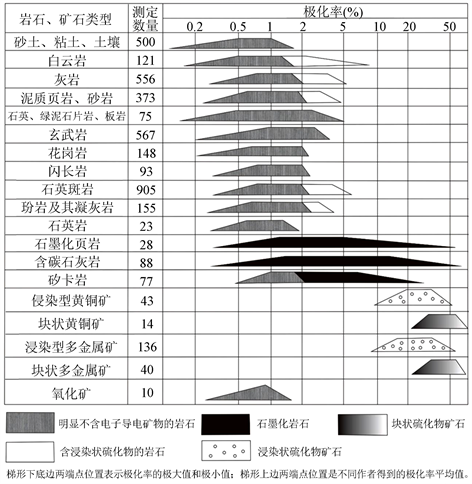

根据研究区岩土层、地下水和污染物等介质电性特征、电阻率、极化率及介电常数等物性参数不同(如表1、图2所示),选择充电法和高密度电阻率法作为探测填埋场漏点区域及主要优势通道的手段。

充电法是将电源的一端接到良导体上,另一端接到无穷远处,供电时良导体成为一个“大电极”,其电场分布取决于几何参数、电参数、供电点的位置等。因此,通过研究电场的分布规律即可了解地下各主要岩土层的分布、产状、埋深等。高密度电阻率法是一种使用直流电源的非破坏探测技术,其原理是在施测区通直流电以建立一种人工场源,测量不同展距电极对之间的电位差,从而分析地下电阻率结构。施测方式以“直线”且“等间距”的方式在地表上钉上若干个金属探棒电极形成“测线”,并由测控主机控制不同对的电极分别作为电流极与电位极,电极轮流放电并记录电位差,即可实现连续施测的功能。通过不同电流极与电位极、合的变换,收集测线下不同水平位置与深度的电位差,各个深度的电位差数值排列即形成一个倒三角形的探测剖面,即“视电阻率拟似剖面”。将所有量测值以数值方法逆推、反演算后再进行内插即可呈现出测线下地电阻剖面的成像图,如图3所示。

Table 1. Resistivity, relative dielectric constant and attenuation constant of common substances [5]

表1. 常见物质的电阻率、相对介电常数及衰减常数 [5]

注:单个数字前的“~”表示“大约”。

Figure 2. Statistical results of measured data on polarization of commonrocks and ores [6]

图2. 常见岩石、矿石极化率实测数据统计分布图 [6]

Figure 3. Principles of high-density electrical survey and formation resistivity profile imaging

图3. 高密度电法勘测与地层电阻率剖面成像原理

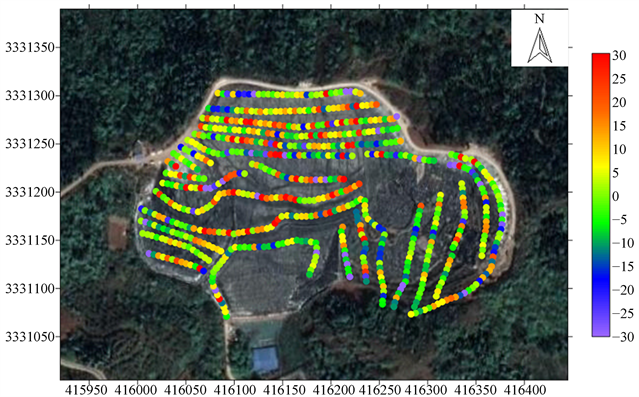

4.2. 探测布点

尽本次充电法探测使用不极化电极,选用电位梯度法测量,在库内按线距10米进行测线布设,每根测线上测点点距5米,电池场内接正负极点位各700个,累计完成点位1400个。本次高密度电阻率法探测根据库内地表条件共布设10条测线,每根测线上测点点距2米,测线总长度1800 m,共计909点。各测点测线主要分布位置如图4所示。

Figure 4. Distribution map of charging points and high-density resistivity survey lines

图4. 充电法点位及高密度电阻率法测线分布图

4.3. 检测结果

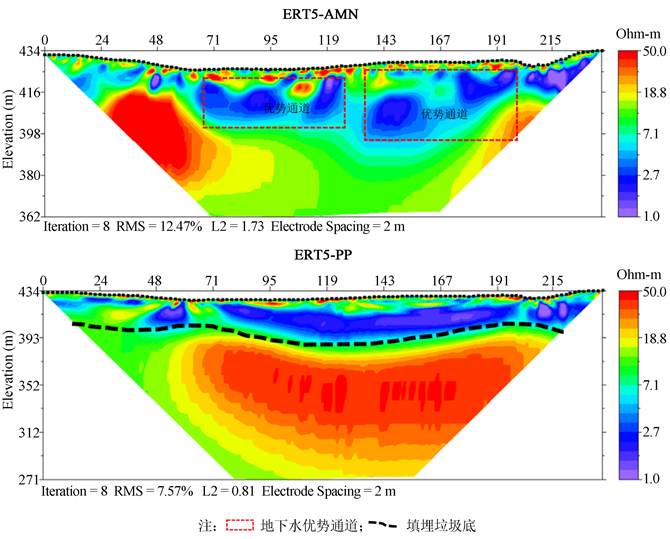

采用AGI Earth Imager™ 2D反演建模软件对探测结果进行数据解译,结合填埋场建设期资料的验证,得到各测线剖面的电阻率分布图。结合充电法和高密度电阻率法结果综合分析最终得到填埋场内有5处明显防渗膜破损渗漏区域,面积最大的两处分别位于中部和北部,尤其是中部构成了地下水入侵的优势通道。中部5号测线电阻率探测成果如图5所示。

Figure 5. Inspection results of high-density resistivity Line 5

图5. 高密度电阻率法5号测线检测成果图

5. 超量来源解析及迁移特征

研究区西侧东干渠补给地下水主要包含A、B区两个区域如图1所示。A区为库区直接影响区,主要为暗渠段,灌溉水渗漏直接补给地下水。B区为间接影响区,主要为明渠段,该区域大气降水形成的地表径流大部分被截留暂存,受渠底比降、渠体北部线路急转排出缓慢影响,B区域截流的雨季地表径流进入A区并持续入渗以地下水的形式进入填埋场内,最终造成了填埋场渗滤液的超量产生,且填埋场渗滤液超量产生的时间呈现出与雨季和东干渠充水时间段的周期性。渠道的渗漏损失计算公式主要有戴维斯–威尔逊公式、Ingham公式、Molesworth公式、莫里兹公式、考斯加可夫公式,肖雪等通过几种理论经验公式与实测结果比较发现,干渠渗漏量采用考斯加可夫公式的计算精度较高 [7] 。本次采用考斯加可夫公式(见公式2)对东干渠渗水量进行计算,通过水量平衡的角度与渗滤液超量部分进行对比分析,以验证二者数值量的匹配度。

(2)

式中:S为单位渠长渗漏损失,m3/s/km;A为土壤透水性参数;α为渠道设计水深对应的宽深比;β为边坡系数;χ为系数,渠底坡度和粗糙率一定时,其与宽深比α和边坡系数β有关;m为土壤透水性参数;H为渠道水深,m。

经计算,东干渠年渗水量达到9万余方,其与渗滤液的超量体量近似一致,具有高度相关性。

区域地下水以泥岩风化带裂隙水类型为主,赋存于侏罗系遂宁组强、中风化带泥岩中,层厚大约5~10 m,下伏为弱风化泥岩,为相对隔水层。东干渠主体结构主要位于强风化带泥岩中,强风化泥岩裂隙较发育,其为地下水的迁移及渗水的渗漏提供了便利条件。受地势影响,在渠道渗水及高地下水头水动力驱动下,西侧东干渠渗水及地下水顺坡沿膜下基底面径流至填埋场底部,经底部漏洞进入填埋场,见图6。因此,对东干渠库区段进行防渗修复以及沿线地表汇水的截流和导排工程极其必要。后续工程实践检验,渗滤液减量达到目标要求,填埋场渗滤液恢复到正常水平。

Figure 6. Schematic diagram of leachate migration route of irrigation canal recharge landfill

图6. 灌溉渠水补给填埋场渗滤液迁移途径示意图

6. 结论

1) 通过对影响渗滤液产生量各要素的逐项核查,填埋场超量渗滤液最可能来自地下水入侵。利用充电法和高密度电阻率法对填埋场底部防渗系统进行完整性排查,发现底部防渗膜存在漏洞,主要集中在库区中部低点,其为地下水入侵创造了有利条件;

2) 区域水文地质条件分析显示含水层富水性及给水性较差。造成库区渗滤液超量的原因主要是:受到西侧东干渠渗漏及高水头补给影响,干渠渗水持续转化成地下水,沿强风化裂隙带及库区膜下基底面顺流经防渗漏洞进入垃圾填埋场。经水均衡核算,超量渗滤液的量与渠道渗水量具有高度相关性。东干渠库区段防渗修复工程实践表明,此次源解析精准有效可行;

3) 本次研究方法可为其他同类问题提供快速溯源和环境应急技术参考。