1. 引言

杭州西湖是全国热门的游赏地之一,具有丰富的风景资源,在景观特色和社会意义上都是古代游览开发之典范 [1] 。是中国传统文化精英的“精神家园”,也是满足市民向往的“人间天堂” [2] 。以文人儒士为主的杭州及周边文化圈子常常寄情山水、赋诗题画 [3] ,如李流芳 [4] 、沈周 [5] 等名画家。这些绘画作品为研究古人与自然的交互、空间的创造理念提供了重要的图像资料。现代景观有着宽广的内涵和应用领域,许多带有装置性和多功能性,以节点形式诠释着整体景观的设计思想。因此,解读杭州西湖绘画中具有短暂、灵活、创造性的园林空间,对中国园林史的发展、景观的活态传承与创新、景观环境品质提升有重要意义。

2. 肩舆园林

2.1. “肩舆”溯源

“肩”,《说文解字》载:“髆也。从肉,象形。”本意为肩膀,即脖子旁边胳膊上可以活动的部位。人常用肩负物,故引申而有肩负、担负的意思。“舆”,《说文解字》载:“車輿也。从車舁聲。”本意为车厢、车,即可承载人并为人所居。车能装在东西,地能承载万物,故引申而有车、地的意思 [6] 。历代对“舆”的书写形式也各不相同,其意义也随着字体的演变而逐渐完整(图1)。肩,人力承载,舆,承载箱体并受众力移动。“肩”和“舆”结合,《资治通鉴》载:“肩舆,平肩舆也,人以肩举之而行。 [7] ”古时可指陆上的交通工具,内可坐人,使人以肩抬着行走。在此,可将其理解为移动的构筑物。

Figure 1. The historical evolution of the word “Yu” [8]

图1. “舆”字历史演变 [8] ①

2.2. 肩舆园林

王欣老师在2022年青交建筑论坛中提出了“肩舆”园林的说法,认为“肩舆”园林是可以扛走的园林,山水绘画中的细微构筑物、郊游雅集工具和最小状态的建筑等是其生成源头,它能够跟随人一起移动,移动的平面可以是陆地、也可以是水面,具有短暂性和灵活性的特征,是随兴架设的幕天席地的天、地、人对话场所 [9] 。

2.3. 杭州西湖绘画中的肩舆园林空间类型

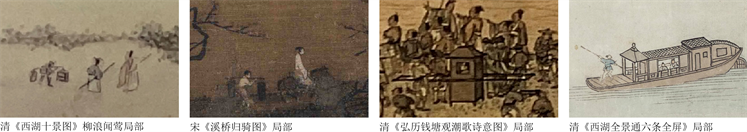

从杭州西湖绘画、方志插图中可以看到古人游赏园林时所携带的道具或所搭乘的载具。动态游赏的方式可分为步行、骑乘、轿行、船行四类,从而产生户外空间、轿厢空间和船空间(图2)。其中步行和骑乘为道具跟随人的形式,游人在抵达目的地后便会作就地展开、布置道具,架设临时的如同室内一样的建筑环境;而轿行和船行是人随着载具一起移动,直接以载具本身作为游赏基地展开活动,载具成为了移动中的最小形态建筑,此外,船空间的规模尺度比轿空间更大,活动内容也更丰富。

Figure 2. The dynamic way of appreciation in West Lake painting [10] [11] [12] [13]

图2. 西湖绘画中的动态游赏方式 [10] [11] [12] [13] ①

3. 从西湖绘画中看杭州西湖肩舆园林空间设计

3.1. 郊游雅集工具的主题风格

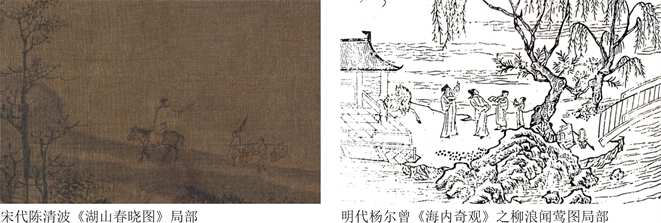

宋氏南渡后,西湖逐渐成为了旅游胜地,到晚明时西湖文人更是好游成癖,游览指南图书、游具等应有尽有。明代张岱曾说:“凡游以一人司会,备小船、坐毡、茶点、盏箸、香炉、薪米之属,每人携一簋、一壶、二小菜。游无定所,出无常期,客无限数。过六人则分坐二舟,有大量则自携多酿” [14] 。如宋代《湖山春晓图》、明代《海内奇观》之西湖十景中可以看到无论一人还是多人出行,都会有小童带着各种生活起居的用具(图3)。这些器物看似微不足道,却是文人捕获天机、精神寄托和营造雅致格调的重要道具。

Figure 3. Painting of “Lake and Mountain Spring Dawn” and “Wonders in the Sea” [15] [16]

图3. 《湖山春晓图》和《海内奇观》插图 [15] [16] ①

以明代戴进《南屏雅集图》和明代费丹旭《湖亭雅集图》为例,二图分别是文人对户外空间和半开敞空间进行组织重构后,架设的因时因地、独具风韵的雅集情境。

《南屏雅集图》描绘了元季大名士杨维祯春日偕友携妓游赏西湖,至南屏山下莫昌的别墅宴饮酬唱的情景 [17] (图4)。图绘中众人围在石案边,或岸畔闲话、或敬酒、或观画,石案上散落着砚台、图卷、书籍、酒壶、香炉、茶点等游具,充满文人沉湎隐逸的雅趣。背后怪石如屏,头上苍松如顶,以及形似桌、凳的石头,没有奢华贵重的人工装饰,整体风格简约,充满天然野趣,加上诗、书、画、酒等诱人联想的构成要素,引申出象外之意,创造出更加深远和诗情画意的空间。

《湖亭雅集图》描绘了明代黄子湘和费丹旭在内的四位杭州友人于西湖湖心亭提前进行中秋赏月聚会的情境(图5)。当时湖心亭刚刚竣工,文人便迫不及待入亭聚会,可以看到亭中的桌凳、提盒为临时摆放,桥上还有小童怀抱着器物向亭内走去。物件不求其多,亦不流于琐碎,布置疏朗,与亭外平湖相互照应,形成具有生活气息、平和开朗的雅集空间。

Figure 4. Dai Jin’s “Nanping ya collection painting” part, Ming Dynasty [11]

图4. 明代戴进《南屏雅集图》局部 [11] ①

Figure 5. Fei Danxu’s “Collection of Lake Tingya painting” part, Ming Dynasty [18]

图5. 明代费丹旭《湖亭雅集图》局部 [18] ①

3.2. 最小移动建筑的空间组织

3.2.1. 水上移动的船空间

以苏州网师园为例与西湖游船空间进行比对,研究船空间所具备的造园技巧。网师园占地约半公顷,是苏州园林里最小的一座私家园林,小园极则,而游船体量也小,亦是追求以少胜多的设计思路。因此可作参照,得出二者在空间组织上的共通之处:

1) 多功能建筑与水景的虚实呼应关系

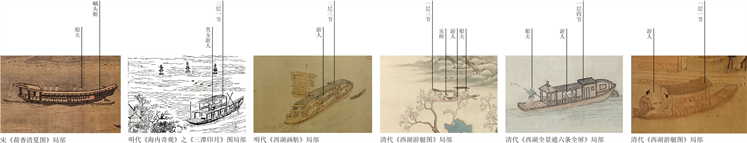

网师园的主要建筑有“濯缨水阁”、“小山丛桂轩”、“集虚斋”、“楼上读画楼”、“琴室”、“殿春簃”、“月到风来亭”等,有礼仪、宴乐、书房、居住、中心景观五大功能分区。湖泊面积不大,却占三分之一园地,亭台楼榭配合得当、无不临水,布局紧凑,虚实对照。再看西湖船只,南宋由运载向游船过渡,出现海船“螭头舫”以外的样式,做工奇巧、雕梁画栋,且冠以“总宜、凌风舸、泛星槎”等文心高远的佳名,清时还增添了“园、楼、斋、轩”等园林景观建筑名称 [19] ,包含了宴饮、休憩、听戏听曲等功能空间(图6)。船侧窗户可自由开合,形成面水而开的建筑格局,船内实景与船外朦胧的山水形成虚实对比之效。

Figure 6. Types of cruise boat styles in West Lake paintings [11] [12] [13] [16] [20]

图6. 西湖绘画中的游船样式类型 [11] [12] [13] [16] [20] ①

2) 建筑和风景的渗透关系

网师园的轩廊和花窗、漏窗等造景元素相互配合,丰富了景观空间层次的同时弱化了建筑内外环境的边界感,使二者互相渗透。另外,漏窗和长长的轩廊能够引导人的视线,形成通往景观核心水面的透景线。同理,如清代《文澜补书图》所描绘的西湖游船,船两侧有精致雕花的栏杆,船上有小桌和书籍供人品读,船台上有布幔迎风摆动,游人倚其间,如卧碧波之上(图7)。轻巧的船体本身降低了人湖的距离感,四面通透的船身以框景的形式突出自然景色,并且吸引集中游人的视线,低矮的镂空栏杆和迎风的布幔暗示着内外之景的渗透。

Figure 7. “Wenlan supplement book painting” part, Qing Dynasty [12]

图7. 清代无款《文澜补书图》局部 [12] ①

3) 人景相融的对景意趣

网师园的小山丛桂轩是一座四面厅,四面墙壁上是大量的漏窗设计,视线通透无阻,建筑外面的园景不会被墙壁所隔离,建筑本身和园景融为一体,置身其中,厅内人亦是景中人。同理,如明代齐民《西湖十景图》之曲院风荷图中四面空透的船,只覆有顶棚,清代诗人郭麟称其为“面面玲珑窗户”(图8)。园林家李渔还为舟发明了便面窗,“坐于其中,则两岸之湖光山色、寺观浮屠、云烟竹树,以及往来之樵人牧竖、醉翁游女,连人带马尽入便面之中” [21] 。可见,船上人在船内看湖上之景,同时也可能变成岸上打坐之人的观景对象。再加上游船本身具备的移动性和艺术性,随心而动、自由漂泊,可与多处园林、建筑和游人互作对景。

Figure 8. Qi Ming’s “Wine-making Yard and Lotus Pool in Summer” painting, Ming Dynasty [11]

图8. 明代齐民《西湖十景图》之《曲院风荷》图局部 [11] ①

将西湖游船的空间组织手法与现实的私家园林对照分析后,可以验证船园林的说法。游船空间的设计遵循着以少胜多的设计原则,利用占据优势的湖水风景资源,形成向水而生、临水而居、面水开窗的景观格局,有着园林建筑的功能属性和文化意境,活用景观设计的空间组织技巧,蕴藏着情景交融、物我为一的游园意趣,形成以水为地的移动式船园林。

3.2.2. 陆上移动的轿空间

轿子也可看作是一个最小状态的建筑,相比游船,其可塑性稍弱,但是就设计思路和空间组织手法而言,亦是肩舆园林的缩写表达。西湖绘画中的抬轿有两种形式:一是露天藤椅加竹竿的形式,二是有帷子的暖轿(图9)。上有华盖或凉伞,下有脚踏,移动于地面,为人提供休憩的场所,利用开敞或帷子上开小窗的形式渗透轿内外的风景环境。开敞式的轿子易于人景融为一体,流露出云淡风轻之意,暖轿则有突出之意,与外部自然环境形成鲜明的虚实对比。

Figure 9. Sedan chair pattern types in West Lake painting [11] [16] [22]

图9. 西湖绘画中的轿子样式类型 [11] [16] [22] ①

4. 对现代园林设计的影响与启示——以张永和“稻田宅”为例

肩舆园林特有的移动性、灵活性与自由度特征,对现代园林中园林小品、景观装置艺术、室内装置、展览等设计和营造有着重大意义。现代社会中的人们对游赏道具的选择性大大增加,在山水间或室内布置情景空间的可能性、创造性也大幅提升,营造的规模和体量可大可小、因时因地、自由自在。

“稻田宅”是非常建筑和张永和老师一起完成的关于越后妻友(日本中部)大地艺术节的一个前期方案 [23] ,其设计理念和空间组织与肩舆园林有着异曲同工之处。

4.1. 背景概况

越后妻有地区人口密度为东京的六分之一,保留着日本传统的农耕生产方式,群山环绕、交通闭塞,是一片无瑕的桃园秘境,四季风景千差万别,冬季会下几十米厚的积雪 [24] 。

4.2. “稻田宅”主题理念

稻田宅的设计位于当地的稻田间,将与稻田、农民一起面对春耕、夏耘、秋收和冬藏(图10)。设计采用“不安四壁怕遮山”的形式,架构空无一物的本体结构,可以作为农耕的道具、农民休憩的平台、四季的解读道具。平凡朴实的木质材料和轻巧的架构形式,和水稻一样扎根于脚下的水田,亲近农民的日常耕作与收获,融入冬季的皑皑白雪 [23] 。

Figure 10. “Rice field House” design scheme [23]

图10. “稻田宅”设计方案 [23] ①

4.3. “稻田宅”空间组织

4.3.1. 功能布局

其功能空间应结合时间来解读。春天,以空壳的形态立于水埂纵横的水田之上,如同在水田上犁地的耕架。台面和水田间有很多条桌腿,台面下形成一个供插秧遮阴的凉亭空间,台上则是可供人静坐、行走的休憩空间;夏天,稻芒苍苍,架子矩阵的样式围合出中心一圈水稻,一角高起梯台如同瞭望塔,整体形如守护稻田的水寨,警戒着夏季丛生的杂草和虫害;秋天,农民收割完稻谷,捆好稻草后可将其堆码在框架中晾晒,台上形成一个供晾晒的密闭草墙,稻草墙围合出的小院空间可供农忙时的大人、儿童放松嬉戏,桌腿与旱田构成的垂直空间如游玩的长廊;冬天,积雪淹没,天地一色,立面的梯台凸显,仿佛通往天空,静静地守望着冬天的稻田,待到春暖花开时,再将视线和重心下移,落到田地里、生活中(图11)。

4.3.2. 渗透

“稻田宅”尺度低矮小巧,只占田地边角。平面为稻田一样的方块形状,四周为田垄一样的台面,中间为下凹的田地,整体融于稻田之间。立面上以大量镂空、纤细的框架和支架来弱化与自然环境的边界感,桌脚深入稻田,同水稻一样只占一束空间,架子里外、左右的风景可互相渗透,景观空间层次丰富。另外,随着四季流转,水稻的生长情况和人们的生产生活各有不同,人为填补了各种要素变化,使得“稻田宅”在不用的时间里呈现不同的氛围和感情,形成纵向轴线上自然、人和构筑物互相渗透的历史轨迹(图12)。

4.3.3. 对景

“稻田宅”本身四面无遮拦的框架式结构和朴素的材料使其更好地融于天地,同时利用一角抬高的梯台制造立面的高差,引导人视线的同时提高了景观本身的吸引力。与田中人、田野、地上的人或建筑相对时,可以自成一景,互为对景。

5. 结论

西湖绘画生动形象地描绘出了肩舆园林的生活情境。通过画中不同的肩舆类型,可推测出肩舆园林构成的道具或载体形式。对画中描绘的雅集空间特征,可揣摩出山水道具在园林主题营造上的风格定调功能,对画中所绘移动建筑的空间布局结构,可考量出肩舆园林空间组织的主要技法。肩舆园林的设计理论在西湖绘画中丰富呈现,这些都为当下城市景观装置艺术或景观设施的设计和研究提供了宝贵的参考。

注释

①图1~10来源:引用,具体的网页链接见参考文献[8] [10] [11] [12] [13] [15] [16] [18] [20] [22] [23]

②图11、12来源:作者自绘