1. 引言

非物质文化作为人类文明的重要组成部分,具有文化、科学、历史、美学、经济和社会价值 [1] 。2003年10月17日,联合国教科文组织第32届大会通过了《保护非物质文化遗产公约》(Convention for the safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) (以下简称《公约》),公约指出非物质文化遗产的主要内容包括:口头传统和表现形式;表演艺术;社会实践、礼仪、节庆;有关自然界和宇宙的知识和实践;传统手工艺 [2] 。同时联合国教科文组织为更好保护全球的重要非物质文化遗产,建立了非物质文化遗产名录,包括《人类非物质文化遗产代表作名录》(Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity)、《急需保护的非物质文化遗产名录》(List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding)和《良好保护实例登记》(Register of Good Safeguarding Practice)。热贡艺术作为中国最早产生的民间工艺美术之一,于2006年列入第一批国家级非物质遗产名录;在2009年被联合国教科文组织列入《人类非物质文化遗产代表作名录》,属于《公约》中的传统手工艺(Traditional craftsmanship)领域,具有极高的历史价值、文化价值和艺术价值。

世界范围内对非物质文化遗产的保护工作开始较早,从20世纪中叶起,在一些国家就开始了抢救和保护非物质文化遗产的工作 [3] 。将热贡艺术与其他联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录以及保护良好实例登记中的部分同领域项目对比,借鉴国外关于非遗保护与发展的相关经验,能够推动热贡艺术更好的保护、传承与可持续发展;对于促进青海热贡文化的发展,以点带面带动全青海乃至全国非遗项目的良好保护传承与高质量可持续发展具有十分重要的意义。

2. 热贡艺术概况

热贡艺术是藏传佛教的重要流派,被誉为“中国民族民间文化艺术宝库中一颗璀璨的明珠”,有着极为丰富的各类文化资源、鲜明的宗教色彩以及地域特色,承载着热贡文化的历史发展脉络,体现着深厚的文化传承和宗教信仰,热贡艺术表现着对于佛教教义的理解与表达,同时也注重对于自然景观和人物形象的描绘,到今天仍然是热贡地区广大民众生产生活的重要组成部分。

2.1. 热贡艺术的历史渊源及表现形式

就其历史起源而言,热贡艺术是伴随着青海黄南藏传佛教的传入而发展起来的。从公元10世纪后期到13世纪初期,是藏传佛教发展的“后弘期”,也是藏传佛教艺术发展的一个转型期,随着藏传佛教的民族化,青海藏族地区对藏传佛教有了更多的信仰,因此藏传佛教的艺术呈现也开始自觉的从外来风格向符合本地区本民族审美习惯的方向进行融合转变。热贡艺术正是诞生于这一历史时期。

热贡艺术的内容形式丰富多样,是藏、土两个民族多种艺术样式的综合体,它包括了唐卡、壁画等绘画艺术,泥塑、铜塑等雕塑艺术,石刻、木刻等刻绘艺术,堆绣艺术,建筑装饰图案艺术和酥油花艺术等。作为宗教艺术,热贡艺术完成了对藏传佛教深奥教义的形象阐释任务。 [4] 热贡艺术以藏传佛教中的佛本生故事、藏族历史人物和神话、传说、史诗等为主要内容,同时也包括一部分贴近生活的内容。热贡艺术的画工、技法,既继承了藏传佛教传统的创作与表达方式,又将其他民族的绘画技巧与西域及其它地区的民间美术手法相结合,形成了独特的艺术表现形式,热贡艺术在我国,乃至在国际上都具有独特的地位。同时,热贡艺术也是藏传佛教的重要代表艺术之一,也是我国丰富的文化资源中最具代表性的非物质文化遗产之一。

2.2. 热贡艺术发展现状

2008年8月,经原文化部批准设立热贡文化生态保护实验区。2019年底,顺利通过国家文旅部的工作验收,正式设立热贡文化生态保护区。截至目前,保护区内有各级非遗代表性项目701项。其中:人类非物质文化遗产代表作名录2项、国家级8项、省级非遗代表性项目24项、州级非遗代表性项目219项、县级非遗代表性项目448项;有各级非遗代表性传承人465名,其中,国家级非遗代表性传承人15名,省级非遗代表性传承人43名;非遗保护传承基地和非遗传习中心126家。热贡艺术主要流传、分布于青海省黄南州同仁县境内,隆务河谷中游是热贡艺术传衍的中心,也是热贡艺术传承最集中的区域。热贡艺术从业群体以同仁县为核心,辐射发展到尖扎、泽库、河南三县。目前,热贡艺术在生产性保护以及产业化发展方面也取得了一定的进展,热贡艺术品的生产、制作等,已经成了同仁县许多家庭的一项主要经济收入。根据青海省文化和旅游厅公布的相关数据,2021年末,热贡艺术所在的黄南州文化产业营业收入达13.07亿元,相比上年增长10.7%,文化产业增加值占全州GDP比重达3%以上,文化企业594家,从业人数达33,881人(其中工艺美术行业从业人数达百分之七十以上),其中:唐卡企业291家、从业人员21,630人、年创收4.35亿元、人均年创收2.01万元,共培养学徒5000余名 [5] 。

3. 世界范围内相关非物质文化遗产对比分析

联合国教科文组织于2003年通过了《保护非物质文化遗产公约》以来,截至2022年12月,全球被列入《人类非物质文化遗产代表作名录》的非遗项目已达567项,《急需保护的非物质文化遗产名录》76项以及《良好保护实例登记》33项,这些遗产分布在140个缔约国以及5个地区中。

热贡艺术在《人类非物质文化遗产代表作名录》中属于《公约》中的传统手工艺领域,本文在《人类非物质文化遗产代表作名录》以及《良好保护实例登记》中有选择性地选取了7项与热贡艺术属于同领域的世界非物质文化遗产与热贡艺术进行对比,且这七项世界非物质文化遗产都与热贡艺术不同的表现形式有所相似,分别是:印度尼西亚蜡染(Indonesian batik)、沙特阿拉伯和科威特的传统萨杜编织(Traditional weaving of Al Sadu)、阿联酋的传统刺绣技巧塔利(Al Talli, traditional embroidery skills in the United Arab Emirates)、乌克兰的佩特里基夫卡装饰画(Petrykivka decorative painting)以及奥伊内克,克里米亚鞑靼饰物(Ornek, a crimean tatar ornament)、意大利和法国的玻璃珠艺术(The art of glass beads)、白俄罗斯的稻草编织,艺术、工艺和技能(Straw weaving in Belarus, art, craft and skills)。

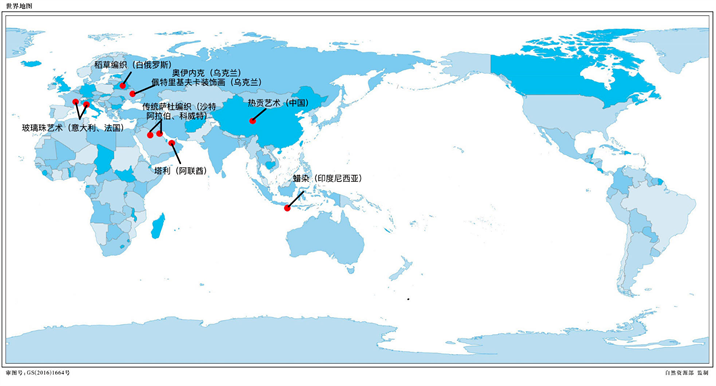

包括热贡艺术在内,上述选取的8个世界非物质文化遗产的名单、收录时间、被收录名录类型、所属领域以及相关特征可见下表1,其分布情况可见下图1。

注:本图根据联合国教科文组织非物质文化遗产中心https://ich.unesco.org相关资料整理。

注:本图根据联合国教科文组织非物质文化遗产中心https://ich.unesco.org相关资料整理。

Figure 1. Distribution of human intangible cultural heritage relevant to this paper

图1. 与本文相关的人类非物质文化遗产分布

3.1. 世界非物质文化遗产对比

本文所对比的非遗项目在《人类非物质文化遗产代表作名录》以及《良好保护实例登记》中抽取,遴选了一些具有代表性的与热贡艺术同属传统手工艺领域并与热贡艺术表现形式相关的非物质文化遗产项目,如下表1。

Table 1. Comparison of intangible cultural heritage related to Regong Art in the world

表1. 与热贡艺术相关的世界范围中相关非物质文化遗产对比

注:资料源于联合国教科文组织非物质文化遗产中心https://ich.unesco.org以及中国非物质文化遗产网·中国非物质文化遗产数字博物馆https://www.ihchina.cn整理。

所选取的相关非物质文化遗产都分布在亚洲及欧洲,在所入选的名录类型方面,沙特阿拉伯与科威特的传统萨杜编织先于2020年被列入《人类非物质文化遗产代表作名录》,之后科威特关于萨杜编织的教育计划又于2022年被列入《良好保护实例登记》、印度尼西亚蜡染教育培训计划仅入选了《良好保护实例登记》,其余所选取的非物质文化遗产都仅入选《人类非物质文化遗产代表作名录》。所对比的相关非遗项目都具有各自的鲜明特征,但大多都具有象征意义,能够促进当地历史和精神记忆的更新以及身份认同。

3.2. 保护传承措施对比分析

Table 2. Comparison between Sustainable Development Goals and protection, inheritance measures of relevant Intangible cultural heritage

表2. 相关非物质文化遗产的可持续发展目标与保护传承措施对比

注:SDG为Sustainable Development Goals可持续发展目标。资料源于联合国教科文组织非物质文化遗产中心https://ich.unesco.org以及中国非物质文化遗产网·中国非物质文化遗产数字博物馆http://www.ihchina.cn/整理。

当前,随着全球化趋势和现代化进程的加快,非物质文化遗产正面临着日趋严重的危机。在全球化、信息化、商业化经济社会环境下,一些传统文化不能适应这种变化而逐渐走向消亡 [6] 。同时,少数地区存在的商业化、人工化和城镇化倾向,进行超负荷利用和破坏性开发,损害了非物质文化遗产的原真性 [7] 。当前,保护不同民族、群体、地域的传统文化,已经成为国际间普遍关注的一个重要问题 [6] 。

本文所选取的8项世界非物质文化遗产在保护和传承方面都已取得一定进展,相关保护传承措施及可持续发展目标对比如表2。

在热贡艺术的保护和传承方面,建立了热贡文化生态保护实验区,进行了相关的项目普查工作,建立了热贡艺术数据档案库,但由于保护经费和管理人才的短缺以及管理体制的不够完善,难以深入且全面地进行普查工作;同时也制定了相关政策法规,先后编制完成《黄南州热贡文化生态保护实验区管理办法(试行)》《黄南州非物质文化遗产条例(暂行)》《黄南州民间工艺师及州级非遗项目代表性传承人评审认定标准和实施细则》等地方性法规,为热贡艺术的保护、传承与发展提供了法律保障;热贡艺术的传承方式主要为师徒传承和父子传承,以及在画院中传授相关知识和技艺的非正式场合的传承。

印度尼西亚蜡染所开展的与北加浪岸(Pekalongan)蜡染博物馆合作,为学生提供蜡染非物质文化遗产的教育和培训计划已于2009年被列入联合国教科文组织《良好保护实例登记》,印度尼西亚2003年第20号法律将蜡染文化作为相应地区(北加浪岸)的“本地内容”纳入小学、初中、高中、职业学校和理工学院课程。蜡染博物馆与当地教育当局密切合作,与2005年启动该计划以来,已持续扩展到邻近的巴塘(Batang)区和佩马朗(Pemalang)区等。

科威特关于萨杜编织的“培训编织艺术培训师”教育计划于2022年被列入联合国教科文组织《良好保护实例登记》,该计划由萨杜协会(Al Sadu Society)发起,并与教育部艺术司合作,制定教育计划培训编织艺术培训师,以提高科威特年轻一代对传统萨杜编织的认识,制定了国家课程以及培训研讨会,以帮助教师学习萨杜编织技术并传授给学生。自2018年创立以来,已有30,959名学生完成该课程。同时举办相关展览以展示项目成果,该计划的其他成果还包括相关网站流量、社交媒体参与以及传统工艺的销售量增加。

通过上述对比,相关世界非物质文化遗产在保护、传承与发展中有许多值得热贡艺术借鉴的优秀经验,如印度尼西亚对于蜡染传承教育的立法保护、白俄罗斯稻草编织手工业者的不断创新除等。同时也通过对比得出,除热贡艺术外,其他所对比非物质文化遗产都符合SDG4:优质教育。且在进行非正式场合传承的同时,也都注重在各级学校的课程以及研讨会中进行正式场合的传承。而热贡艺术多为非正式场合传承,如师徒传承、父子传承以及在画院中传授相关知识技艺,与学校教育的结合并不紧密,并未在当地中小学、职业学校以及高等院校中形成体系化的教育。同时,所对比的部分非物质文化遗产项目如阿联酋的塔利(Tali)传统刺绣技巧、白俄罗斯的稻草编织注重利用展览、相关节日、数字化平台等对相关非物质文化遗产进行宣传,从而促进产业化发展并扩大知名度、影响力以及相关产品的销量,更好的进行“生产性保护”,这也是目前对热贡艺术保护与发展中所欠缺的方面。

4. 热贡艺术的可持续发展研究

可持续发展是联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》的核心理念之一,具有十分重要的意义,《中华人民共和国非物质文化遗产法》同样规定保护非遗应当有利于促进社会和谐和可持续发展。2021年中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》以及文化和旅游部《“十四五”非物质文化遗产保护规划》,均将发挥非遗在推动经济社会可持续发展以及服务国家重大战略中的作用设为主要目标 [8] 。对于热贡艺术的可持续发展,本文将从保护、传承与发展三个方面论述,分析目前热贡艺术在可持续发展方面存在的问题并提出建议。

4.1. 热贡艺术可持续发展目前存在的问题

目前,热贡艺术在保护、传承与发展方面仍然面临着一定的问题。

在保护方面,首先由于相关保护经费的短缺、管理机制的不够完善以及相关管理人才的缺乏,难以深入且完善的展开相关文化资源的搜集和普查工作 [9] ;其次热贡艺术在逐步走向商品化的同时,逐渐失去了对丰富文化资源的认真保护的意识 [10] 。部分热贡艺人由于眼前经济利益的驱动,使得部分作品在技法以及用料上不加考究,甚至粗制滥造,以及通过现代技术批量仿制,这些劣质产品在很大程度上影响了热贡艺术的声誉,不利于对于热贡艺术的原真性保护和生产性保护。

在传承方面,目前热贡艺术的传承方式主要以非正式场合传承为主,传承方式单一,由于热贡艺术老艺人的相继离世,青少年的学习、工作繁忙等原因,热贡艺术目前面临着一定的传承危机。

在发展方面,首先热贡艺术的宣传方式较为传统与单一,对于线上营销手段,如利用数字化平台方面整体使用较少,忽视了新媒体与传统媒体的互动与融合,宣传营销效果不佳,制约了热贡艺术的宣传与推广,也导致了热贡艺术的知名度较低。其次热贡艺术产业化发展总体滞后,相关文化资源开发程度不高,除唐卡等绘画艺术外,其他艺术形式还处于初步开发的阶段。

4.2. 对于热贡艺术可持续发展的建议

对于热贡艺术的保护、传承与发展,首先要站在更高角度,全面系统的认识热贡艺术保护、传承与发展的意义、地位及内在规律,做好顶层设计,解决好保护和利用的关系。进一步推进构建热贡艺术保护、传承与发展的新格局,推动热贡艺术创造性转化、创新性发展。

从保护层面看,首先要加大政府的支持力度,进一步加强热贡文化生态保护区的整体性建设,完善相关法律法规,使热贡艺术的原真性、完整性、活态性保护有法可依,有章可循,实现系统性保护;其次要加强热贡艺术的数字化保护,为热贡艺术的传承、研究、宣传、利用提供内容完整、数据详实的宝贵资料,可以借鉴国外关于非遗数字化保护的相关经验,如美国Story corps口述历史项目的相关保护方式以及加拿大非遗数字博物馆要等 [11] ;最后,要充分发挥行业主管部门和相关团体的组织的作用,制定热贡艺术生产的标准规范,建立健全热贡艺术保护机制。

从传承层面看,首先要进一步完善热贡艺术非遗项目名录体系建设,深入挖掘潜在资源,促进热贡艺术的全面传承;其次要加强对传承人的培养,将传统的口传心授传承与学校体系化教育相结合;理论与实践相结合、传统与创新相结合、保护与传承相结合,加强对相关代表性传承人传承活动的评估和动态管理,不断促进传承人积极开展传习活动,培养后继人才。

从发展层面看,首先要扩大对于热贡艺术的宣传力度,在充分利用传统媒体和新媒体进行宣传的同时,也要做好公共传播,获得良好的社会氛围和公共舆论支持,以提升热贡艺术的知名度以及影响力;其次要积极推动热贡艺术产业化发展,打造文化品牌,加强文化基础设施建设,努力完善文化服务体系 [12] ,在保持热贡艺术原真性的基础上向大众审美靠拢,提高热贡艺术的社会、经济效益,促进可持续发展。

5. 结语

本文以对比分析热贡艺术与联合国教科文组织《人类非物质文化遗产代表作名录》以及《良好保护实例登记》中部分同领域遗产以及整理分析相关文献为基础,梳理了热贡艺术与所对比非遗项目概况,对比、整理并分析了目前热贡艺术在保护、传承、发展方面存在的不足,并针对目前所面临的问题,在热贡艺术的保护方面提出了加大政府支持力度、加强数字化保护、建立健全保护机制的建议;在传承方面提出了促进全面传承、加强对传承人的培养以及对传承活动的评估和动态管理的建议;在发展方面提出了扩大宣传力度、积极推动产业化发展的建议,希望以上建议能够为热贡艺术的可持续发展提供帮助。

致谢

承蒙中国地质大学(北京)孙克勤教授对本文的指导,特此表示感谢!