1. 引言

攻击是一种强烈的冲动言语、行为或象征性动作。当攻击产生时,个体常常会伴随着防卫性与适应性。攻击性常常是因人而异,不同类型的群体会有高低不同的攻击性。常见的高攻击性群体有罪犯、品性障碍患者、反社会型人格障碍患者、精神变态人群。近年来,心理学对于高攻击性个体予以了较高的关注。

情绪识别是个体对他人的面孔表情、行为动作或者生理信号等信息来识别其情绪状态(王忠民等,2022)。随着计算机技术的发展,AI技术越来越多地应用于情绪识别之中。因此,情绪识别是一项多学科交互的一门技术,涉及到心理学、认知神经科学和计算机科学。对于情绪识别的研究,往往是先采用一些情绪诱发方法,激发被试的一些情绪,然后在运用相关技术进行识别。

攻击性通常与情感识别的缺陷有关(Marsh & Blair, 2008; Dawel et al., 2012; Fairchild et al., 2009; Jusyte & Schönenberg, 2017)。而在其他类型的高攻击个体中,有研究发现:以家暴犯罪者作为被试,发现他们对于恐惧和悲伤的识别情绪较低。在针对反社会人格障碍个体的研究中,研究发现他们也在恐惧识别方面存在缺陷(Marsh & Blair, 2008; Dawel et al., 2012),同时还有研究指出高攻击性个体在识别与威胁相关的愤怒表情方面存在问题,但在识别恐惧和快乐方面的表情没有问题(Schönenberg et al., 2013

一般攻击模型指出:个人变量(如敌意特质)以及情境变量(如现实世界中的暴力现象)的相互作用,影响了个人现有的内部状态。这其中包括了认知、情感和生理唤醒三个方面共同影响了个体的攻击行为(Anderson & Bushman, 2001)。同时,攻击的社会信息加工模型认为,个体行为经历了线索编码、线索解释、目标澄清、反应产生、反应决定、反应执行六个阶段(Crick & Dodge, 1994)。在社会信息加工理论看来,攻击性行为是由一些社会线索所引发,而面部表情识别在其中起到了重要作用。个体会选择性地进行编码与解释,具体表现为从环境中获取信息,以及对他人的行为意图进行归因,但这些加工过程往往是带有偏见的(Zeng et al., 2021

本研究旨在借助可视化软件对于针对国内的相关研究文献进行梳理,分析高攻击性个体在情绪识别上的研究结果,了解高攻击性个体的情绪识别机制,为以后采取适当的干预措施,减少攻击和冲动行为的发生,维护家庭、社会的和谐与稳定提供理论指导。

2. 方法

2.1. 数据来源

以中国知网数据库(CNKI)为检索平台,在CNKI数据库中以“攻击”、“攻击性行为”、“行为紊乱”、“反社会人格障碍”、“攻击性个体”、“敌意”、“易怒偏向”、“情绪识别”、“面部表情”、“注意偏向”、“面部表情识别”、“情绪探测”、“情绪处理”、“面部表情范例”为主题词进行检索,选取2010年1月至2021年12月的文献,共检出文献491篇。

2.2. 研究方法

采用陈超美教授应用Java语言开发的可视化软件CiteSpace。本文数据采用的软件版本为5.7.R2。CiteSpace软件的分析对象包括施引文献和被引文献。通过对国内外文献的作者、机构、关键词进行可视化分析,得到关于作者、机构、关键词的可视化图谱。

3. 结果与分析

3.1. 发文量分析

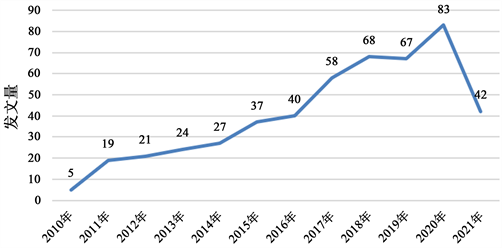

为清晰地看到12年来该领域研究结果逐年的进展,列出图1。

Figure 1. 2010~2021 year-by-year publication statistics

图1. 2010~2021年各年份发文量统计

从图表中可以清晰地看到:虽然每年的研究论文数量并不多,但是该领域也仍然是在一直发展,每年都有一定的研究进展。在2010~2016年,相关研究结果是一个缓慢增长的态势。而从2016年之后,研究成果开始加速上升,并在2018~2019年又一次步入到平台期,之后在2020年,研究论文产出数量再一度增长,并达到峰值。之后,文章数量有所下滑,或许可以从侧面说明该领域的研究已经由浅入深、由表及里,将更细化的研究方向作为了关键词。随着研究的深入,未来相关的研究会更加丰富。

3.2. 作者分析

将Time Slicing (时间窗口)设定为2010~2022年,Year Per Slice (时间切片)设定为1,Node Types选择为Author,Pruning选择为Pathfinder (路径),Visualization (可视化)选择为Cluster View-Static (静态聚类模式)。便可得到相应的作者共现图谱。该图谱的节点数为269、连线数为166、密度为0.0046。经整理后,见下表1。

Table 1. Frequency statistics of the top five authors from 2010 to 2021

表1. 2010~2021年前五名作者频次统计

从数据结果中可以看到,张卓和宋平均以5篇的发文量位于第一;第二是杨波,发文量有4篇;之后是姜永志、代嘉幸,他们发文量均为3篇。从作者合作的方面来看,宋平–郭笑–孙晓敏–杨波–张卓–张峰、张卓–杨波–刘笑–刘宇平–赵辉、姜永志–李娜–张海钟、杨奕–孙艳–余毅震。从发文数量来看,该领域内作者的发文数量并不多,说明学界对该领域关注较少;作者之间的合作密度很小,虽然有宋平、张卓、杨波等作者形成学术合作群,但是在该领域内,仍是很少有较大规模的合作群体。

3.3. 机构分析

将Node Types选择为Institution,其余操作同上,便可得到相应的作者共现图谱。该图谱的节点数为170、连线数为100、密度为0.007。经整理后,见下表2。

Table 2. Frequency statistics of the top five institutions from 2010 to 2021

表2. 2010~2021年前五名机构频次统计

从数据结果中可以看到,辽宁师范大学心理学院位于首位,发文量有7篇;其次是西南大学心理学部和中国政法大学社会学院,都有6篇发文量。总的来说,发文机构主要有两类:一类是师范类和心理学较强的一些科研院校,他们有较为牢固的学科基础;另一类是一些政法类学校,他们在与被试的接触中相对更加频繁,发文量因此较多。

3.4. 关键词分

3.4.1. 关键词共现图谱分析

将Node Types选择为Keyword,其余操作同上,可以得到相应的关键词共现图谱。本关键词图谱中,节点数为283、连线数为364、密度为0.0091。

如图2所得关键词共现图谱中,图片中处于中心网络的研究节点为研究热点,年轮颜色与发文时间一致,颜色较浅的表示最近的时间,颜色较深的为较早的时间,年轮越大表示该关键词相关研究的研究结果越多,反之相关研究结果较少(任梓荣,陈永涌,2020)。当前相关领域成果最多的关键词是“攻击行为”、“攻击性”、“注意偏向”、“大学生”。同时,关键词出现频次与研究热度呈正相关。节点中心性是衡量研究热度的指标之一。通过节点中心度可直观呈现关键文献信息,表明关键词间的内在联系。节点中心性越高,与其相联系的关键词越多,在网络图中的媒介功能越强。从下表3中可以看出,关键词排名前十的依次是攻击行为、攻击性、注意偏向、大学生、攻击、内隐攻击性、攻击性行为、青少年、初中生、反应性攻击。从中发现,攻击行为与攻击性是研究的主要方面,并延伸出了“反应性攻击”、“内隐攻击性”;“大学生”更多是作为研究被试,同时还有青少年、中学生、品性障碍患者作为被试参与研究;从研究方面来看,关于“注意”的研究是一个高频。

Table 3. Frequency statistics of the top ten keywords from 2010 to 2021

表3. 2010~2021年前十名关键词频次统计

3.4.2. 关键词聚类分析

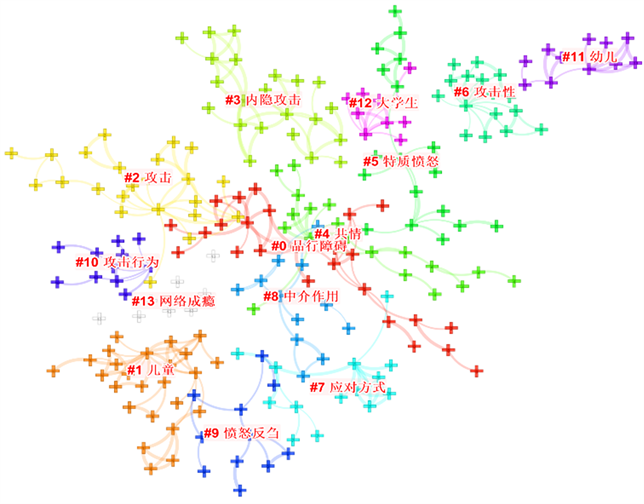

在关键词共现图谱的基础上,进行关键词聚类分析,得出关键词聚类分析图(图3)。

Figure 3. Keyword cluster analysis diagram

图3. 关键词聚类分析图

关键词聚类分析的结果发现,该领域共划分为14类,依次是#0品行障碍、#1儿童、#2攻击、#3内隐攻击、#4共情、#5特质愤怒、#6攻击性、#7应对方式、#8中介作用、#9愤怒反刍、#10攻击行为、#11幼儿、#12大学生、#13网络成瘾。进一步归类后,可以划分为2个部分。一个是攻击行为发生的主体,这其中又有一条从幼儿到大学生的年龄主线;另一部分是攻击行为的类型,包括单纯的攻击、特质攻击、内隐攻击等方式。

3.4.3. 关键词时间线图谱分析

根据所得的关键词共现图谱,在Control Panel中,点击Layout,选择TimeZone View,最终得到关键词的时区图谱。

上图4可以表示相关聚类关键词研究的时间演进过程,也是对研究前沿的识别与追踪。为此,笔者根据关键词划分为3个阶段。阶段1:2010~2011年,该阶段可以是一个起步阶段,学者们是以青少年为被试,探索攻击性个体对于情绪信息的加工机制;阶段2:2011~2016年,笔者把该阶段称之为发展阶段,在该阶段中,学者们主要以学生作为研究对象,通过相关测量,将他们划分为高攻击性和低攻击性,探讨他们对情绪的调节策略;阶段3:2016~2020年,该阶段可以看作是一个百花齐放的阶段。研究者开始将目光聚焦到情绪识别上,尤其是攻击性个体在负性情绪(愤怒、悲伤)上的识别情况。同时,学者们会对攻击性做进一步划分,如外显攻击与内隐攻击、反应性攻击与主动性攻击,从中对这部分群体的情绪识别作进一步探索。阶段4:2021年之后,这是一个延续阶段,在该阶段中,研究领域更加细化。

4. 讨论

4.1. 关于作者、研究机构的讨论

根据CiteSpace的分析,我们可以发现作者与作者、机构与机构之间的合作密度比较小。师范院校和政法院校是该领域研究的主力。研究主要分为原因性研究与方法性研究。原因性研究主要关注影响攻击性行为的因素;方法性研究主要关注如何缓解或减少攻击性行为,侧重于情绪管理策略、情绪调节策略等方面。

4.2. 关于关键词共现图谱的讨论

根据图1和表2的数据,可以归纳出该领域的热点主题,分别是不同群体的攻击性行为研究、不同攻击性分类的研究。

4.2.1. 不同群体的攻击性行为研究

该领域的人群主要涉及到儿童和青少年、初中生、大学生以及少数特殊群体的研究。

在儿童方面,研究者对攻击儿童的情感认知特征进行了研究,发现攻击性的儿童对愤怒和悲伤的情感认知呈现特殊性,进一步细分后发现,间接攻击的儿童,对愤怒的情绪归因较高;直接攻击的儿童,他们表现出对愤怒表情表现出高水平的识别,对哀伤表情表现出高水平的情绪归因(李亚真,桑标,2012)。有学者比较了不同攻击性水平的共情能力,结果发现高攻击性个体的共情能力低,为此他们的解释为:高攻击性个体不能较好地理解与共鸣他人的情绪状态。

在初中生方面,理论上,由于自我同一性在探索社会和自我探索的过程中逐步发展,不良的外部环境会导致初中生不能很好调节自身行为。实证之中,研究发现初中生的攻击性水平处于较高水平,在攻击性维度中,言语攻击得分最高。

最后是在大学生方面,研究发现高攻击个体在愤怒、恐惧表情上,其N170成分的潜伏期显著低于低攻击个体。

除此之外,在该领域中,有学者对于其他高攻击性群体也做了研究,对该领域产生了较大影响。在对品行问题的儿童的研究中,学者们发现他们对正性和负性图片的唤醒度均较高,并且存在敌意归因偏向,更容易产生攻击反应。之后,学者依据暴力抑制机制模型,又进行了深入挖掘,将品行障碍儿童进一步划分为具有冷酷无情品质和不具有冷酷无情品质,发现那些具有冷酷无情品质的儿童在情绪识别上有更严重的缺陷(Frick et al., 2003),这种缺陷导致他们缺乏同理心,对他人的痛苦情绪表现出漠视,并采取反社会行为。此外,破坏性行为障碍的儿童对任务相关线索的注意存在偏差,且更倾向于注意内容中的攻击性线索(韩晶晶,张劲松,2010)。有的以犯罪群体为研究对象,发现其中的个体存在较高的敌意归因偏向,这使得他们会产生情绪曲解式的情绪识别障碍,从而对一些表情做出错误的解读,如,他们会把厌恶情绪解读为愤怒,这种障碍导致他们拥有较高的攻击性(邬辛佳,2018)。有的以工读群体作为被试,发现高攻击水平工读男生在中性情绪面孔识别的正确率较低,进一步研究发现,中性情绪面孔识别的正确率与个体的躯体攻击呈负相关,因而较低正确率的识别容易导致他们更高的躯体攻击性(王赟,2014)。还有的以精神病态者作为研究对象,发现他们对于正性情绪信息能够进行一定程度的识别,但对负性情绪则难以识别加工,同时,他们也不能识别注意中心之外的情绪性信息,为此研究人员提出假设:可能是受到情绪障碍和反应调节障碍共同作用导致,但该假设尚未证实 (高智慧,2011)。

4.2.2. 不同攻击性特点的研究

有学者会从对攻击性做进一步划分,如他们会依据攻击的功能,划分为反应性攻击和主动性攻击,并发现相较于主动性攻击,反应性攻击的儿童在表情识别方面较弱;主动性攻击的儿童在表情识别上更强,而且不易受情绪性面孔的干扰。也依据攻击性的意识参与层面,划分为内隐攻击和外显攻击来进行研究,结果表明外显高攻击者对攻击类刺激的加工更顺畅,所需认知资源更少;内隐高攻击者则需要更多的认知资源(李静华,郑涌,2014)。在注意偏向上,外显攻击者对情绪面孔表现为注意警觉和注意滞留,内隐攻击者对情绪面孔表现为注意警觉和注意回避(高素芳,2013)。

4.3. 关于时区图的讨论

4.3.1. 阶段1:起始阶段(2010~2011年)

本阶段中,学者重在以青少年为被试,探讨攻击性个体的情绪加工特点和加工机制。首先是在青少年时期,个体开始产生强烈的独立意识,时常处于一种与成人相抵触的情绪之中,表现出较强的一种逆反心理。这些特点使得矛盾很容易激化。结果发现,破坏性行为障碍的患者由于反复暴露在攻击性环境中,他们在情绪识别、唤醒、调控方面存在着认知加工的缺陷,使得他们更倾向于去关注他人行为中带有威胁成分的信息,同时,由于自身自控力的不足,在面对这些信息或者是负性情绪时,他们难以控制自己的冲动,从而做出过度反(Greene & Doyle, 1999)。其次是对品行障碍个体的研究,一方面,同样是发现他们在情绪反应上表现不佳;另一方面,对于那些有冷漠无情特质的品行障碍个体来说,他们在愉快、愤怒、悲伤和中性表情的辨别力上更加脆弱,尤其是对于悲伤和中性情绪的识别,他们的缺陷更为严重(郑玲林,2014)。

4.3.2. 阶段2:发展阶段(2011~2016年)

由于攻击性个体表现出的情绪加工特点,学者们开始先以学生作为对象,探讨相应的情绪调节策略,其中,苏杰的一篇题为《3~5岁幼儿攻击行为与自我控制能力、情绪调节策略的关系研究》的论文引起了关注。在该文中,他选取217名幼儿,采用同伴提名和问卷调查的方法进行研究,发现幼儿的攻击性行为与自我安慰、问题解决和发泄策略呈正相关,而在这之中,问题解决属于积极的情绪调节策略,自我安慰没有显著的积极或消极意义,发泄策略则是一种消极的情绪调节。此外,发泄策略可以显著地正向预测幼儿攻击行为的发生。为此,他提出应训练幼儿合理使用消极的调节策略,正确使用积极调解策略,并加强自身的移情能力和自我控制力(苏杰,2014)。周良凯以服刑人员作为研究对象,也发现消极的情绪调节策略会预示更高的攻击性,并且他从精神分析的角度出发,根据依恋关系和童年经历这两方面,对服刑人员的攻击性提出矫治策略(周良凯,2015)。另外,何珍、陈昱翀、黎月清以初中生作为被试(何珍等,2017),商慧颖以高中生作为被试(商慧颖,2012),均发现消极的情绪调节策略对攻击性有正向预测。

4.3.3. 阶段3:百花齐放阶段(2016~2020年)

该阶段中主要涉及到对情绪识别的研究。首先是邱方晖、罗跃嘉、贾世伟团队在心理科学进展上发表了题为《面部表情的类别知觉及其个体差异》的文章。该文梳理了面部表情知觉的相关研究范式即基础研究,并提出了今后的研究方向:探索面部表情类别知觉效应的个体差异和神经生理机制(邱方晖等,2015)。之后该团队在心理学报上又发表了一篇题为《个体攻击性对愤怒表情知觉的影响》,文章中提到:对于攻击性个体对愤怒表情的加工模式,目前学界有2种观点。一种是偏向观点,认为高攻击个体有更强的敌意归因偏向;另一种是敏感性观点,认为高攻击个体对愤怒表情具有较高的敏感性,而该团队的研究发现高攻击个体不存在敌意归因偏向,而是对愤怒和恐惧表情有更高的敏感性(邱方晖等,2016)。之后学界便围绕这两种观点展开了的探索。邬辛佳的研究支持了偏向观点,她指出高攻击性的犯罪群体对含有愤怒线索的混合表情加工具有敌意归因偏向(邬辛佳,2018)。刘爽选择两类攻击儿童作为被试,发现反应性攻击儿童对情绪性面孔(愤怒、悲伤)更为敏感,仍然是认为攻击性个体对愤怒更为敏感(刘爽,2019)。孙丽君等人运用ERP技术,也说明了高攻击个体对愤怒面部表情有更高的敏感性,且这种敏感性主要体现在情绪识别的早期和中期(孙丽君等,2020)。

同时在该阶段中,有学者开始将不同攻击性个体相结合来进行对比研究。他们会对反应性攻击个体与主动性攻击个体的情绪识别特点,他们会比较内隐攻击与外显攻击间的情绪识别差异。

另外,研究内容的增加,该领域内也产生了一些研究分歧:

一个是“偏向观点”和“敏感性观点”之间的争论,这个方面处在一个“广撒网”的探索阶段,各个学者尝试引入新鲜的变量元素来支持自己的观点,这也意味着之后研究的广度会不断扩大。同时,在敏感性观点中,也存在着分歧,主要是针对敏感性的产生阶段,孙丽君等人发现敏感性主要体现在早期和中期,而邱方晖团队的研究发现敏感性出现在情绪识别的晚期,这种争论促使研究越来越深入。

另一个是关于反应性攻击个体在注意偏向上的分歧。一个理论模型是注意优先模型。另一个是解释优先模型。注意优先模型认为反应性个体对环境中的威胁性线索会优先进行选择性注意,之后会一致保持关注,最终导致对威胁信息的注意脱离困难,形成注意偏向(CRICK N R)。解释优先模型认为反应性攻击个体在认知过程的开始阶段,就已经发生了自动化解释过程。他们在面对情境时,会根据大脑中固有的攻击脚本来解释情境,进而将情境归因为有敌意的(Wilkowski & Robinson, 2008

4.3.4. 阶段4:延续发展阶段(2016~2020年)

该阶段可以看作是前一阶段的延续与细化,有研究便发现了社会线索中的竞争因素对攻击性个体的影响。相比于暴力性的社会线索,一些高竞争性的活动也能显著提升个体的攻击性,因而对个体的愤怒情绪信息产生较高敏感性,识别、知觉这类情绪的速度也更快(刘扬,2021)。这一点在国外的研究中也有体现(Adachi & Willoughby 2011; Vorderer & Bryant, 2006)。其次是研究群体进一步开始扩大,研究开始把目光更多地投向心理障碍人群(张超,2021;刘兴宇,2021)。

经过十余载的发展,该领域研究内容从开始的基础研究发展到应用于各层次、各学科、各领域,研究变得更加深入和多元。

5. 总结

回顾近十年的研究,可以发现该领域的研究越来越细致,越来越全面。细致性体现在前期有对攻击性个体的情绪认知特点进行研究,在了解相关的情绪加工特点之后,又开始了对情绪识别的研究,并细化到了具体的情绪,如愤怒、悲伤等。全面性体现在该领域中既有相关的研究综述去探索新的研究方向;也有实证研究的探索,很多研究者通过实验研究考察了攻击性、抑郁症、精神分裂症、社交焦虑症、自闭症、述情障碍等对面部表情类别知觉效应的影响,通过识别任务揭示类别界线的偏移情况,从情绪识别的角度对个体相应的社会行为作出合理的解释。在行为实验上,除了现有的ERP和EEG技术外,还有结合fMRI技术的研究,利用皮层结构的激活水平来确定表情识别的类别,说明该领域越来越多地与前沿技术相融合;除此之外,还有应用方面的进展,学者们会针对高攻击性个体去探讨相应的情绪调节策略。但是应用研究仍然有待增加,例如可以通过对面部表情识别的干预和训练,治疗一些心理障碍患者,增强研究的应用性。最后,在研究中,人们更多选择学生群体和特殊群体作为研究对象,以横断研究为主,而纵向研究使用较少,难以将所有的背景因素纳入统计调查范围。

基金项目

湖北高校省级教学研究项目:PBL教学模式在应用心理学专业硕士研究生课程中的教学研究与实践项目(2021290)。