1. 引言

农业保险是指保险人为农业生产者在从事农业生产过程中,对遭受自然风险或市场风险所造成的损失提供经济补偿的各种保险保障。它是我国应对“三农”问题、促进乡村振兴的重要工具。在保险业中,由于农业生产过程的复杂性以及农业面临风险的特殊性,故农业保险被视为尖端产品,发展较为缓慢,对于保险公司也并没有固定利润。目前主要产品有农作物保险、林木保险、牲畜保险、家禽保险、水产养殖保险等险种。

我国作为农业大国,对于农业保险的需求较高,发展农业保险有着必要性以及内驱性。目前我国的农业保险大多是财政支持的政策型农业保险,这是由于,农业易受大面积自然灾害影响,农业保险出现概率较大,但农户参保意愿较低,所以承保机构的组织效益不高,商业性质的农业保险难以维系,需要财政支持,此外,也可以在世贸组织的规则下,对农业生产实施合理的保护。近年来,由于农业保险的体制日益完善,在2021年,中央拨款保费补贴333.45亿元,实现保费收入965.18亿元,为农业生产提供风险保障4.78万亿元。在2022年,中国农业保险保费已超越美国,成为全球保费规模最大的国家。2022年初,中央对农业保险发展做出了多项部署,完善了“保险 + 期货”的模式,发展农业再保险,旨在为中国农业保险提质增效。在这种运作模式下,农户向保险公司购买农作物价格保险,当作物预期价格低于约定期货结算价格时,保险公司对投保农户进行赔偿,降低由于价格下跌可能导致收入损失。与此同时,保险公司通过购买看跌期权可以将价格风险进一步转移到市场。

(a)

(a)  (b)

(b)

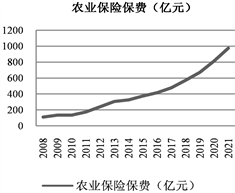

Figure 1. Trend chart of agricultural insurance premium and agricultural output

图1. 农业保险保费与农业产量趋势图

通过观察近年农业保险保费收入与粮食产量都呈现出较为明显的增长趋势,如图1所示。可以初步看出两者存在正相关关系,通过相关性分析,得到两者的相关系数为0.908,具有较高的相关性,可以进行下一步分析。下文将对此正相关关系进行进一步分析。

2. 理论分析与研究假设

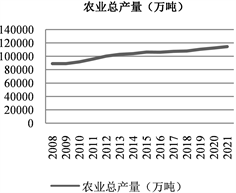

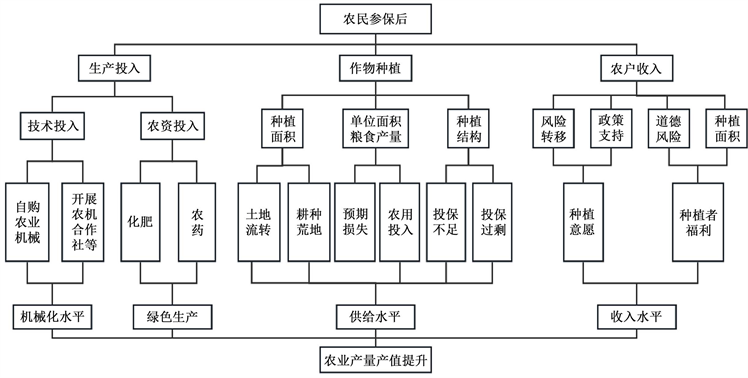

根据农业生产的机理分析,本文从在生产投入、作物种植以及农户收入三个方面研究农业保险对粮食产量的影响机制,如图2所示。

Figure 2. The mechanism of the influence of agricultural insurance on grain yield

图2. 农业保险对粮食产量的影响机制图

2.1. 农业保险提升农业产量的机制分析

2.1.1. 生产投入

有研究说明,由于担心风险造成的损失,农民往往会减少对机械的投入,避免风险对粮食生产的影响。在保险的支持者看来,农保能促进改造传统技术 [1] 。具体来讲,在保险的保障下,农民有更强的意愿购买农业机械,也有发展农业器械跨区合作工程或农机合作社合作模式等,这都有助于农业的增产增效。除此之外,生产投入同时也包含生产资料的投入,生产资料包括化肥农药和农业用具等辅助品。在农业生产中,化肥农药的过度使用可能会导致土壤质量下降(酸化,降低盐基饱和度和土壤肥力),不利于农业生产,基于此论点,不同研究者有着不同的观点,部分人认为参保后农民会加大化肥 [2] 和农药 [3] ,另一部分人认为,保费可以作为生产成本,挤出其他生产资料的投入 [4] ,在化肥减少的部分范围内,粮食种植者可能会使用更多的有机肥料进行代替 [5] ,进而提高生产产量。

2.1.2. 作物种植

农民对生产投保后,可以通过土地流转“得到”更多的耕地面积,同时生产决策可能会发生改变,弃耕的边际土地恢复耕种 [6] ,种植面积增加 [7] ,对粮食增产有正向激励。但是,也有研究表明,参保后由于保障程度较低导致种植面积并未明显扩大 [8] ,农业产量就并不会收到农业保障的影响。

在农业保险对单位面积产量的影响中,学者有着一致的观点。在人口增多,耕地商业化的背景下,提高粮食亩产量对解决这一问题有着举足轻重的作用。在自然灾害造成的损失较为稳定的条件下,购买农业保险可以有效降低粮食种植者的经营风险,有助于提高粮食单产 [3] 。有研究表明,这个产量增加幅度在0.28%~4.1%之间 [8] ,这验证了农业保险有着积极作用。

最后,在粮食种植结构方面,由于耕地的细碎化,种植者会种植多种农作物从而达到自我保险的目的,表面上可以均衡化各类农产品产量,达到增产增效,但是会有损长期发展的。除此之外,粮食种植者会给予不同农作物的收益,优先购买高收益作物的保险 [9] ,这会形成“投保不足”的粮食作物和“投保过剩”的经济作物的局面,不利于农业生产。

2.1.3. 农户收入

参保农业保险后,农业风险被转移给保险公司,提高了粮食种植者的积极性。同时,政府相关补贴保障了粮食生产,粮食种植者由于种粮收入增加导致总收入显著增加 [10] ,有助于提高农业产量,当然这属于较为理想的效果。然而,部分粮食种植者在投保后,由于道德风险,可能会降低田间管理投入,再加上福利耗散等原因收入并未增加。

基于以上分析,提出假说:

H:农业保险可以在生产投入,作物种植以及农业收入三方面促进农业产量增加。

2.2. 农业保险对于粮食产量的异质性分析

中国地域辽阔,不同地区的经济发展、科技水平、文化等特征各不相同,使得当地农业保险水平与粮食产量存在较大的差异,农业保险对粮食产量的影响可能就会有所差异,因此,对于不同地区的保险效用的差异的研究有着必要性。

从近几年看,科技抗灾、科技增产成为粮食生产中的亮点,科技对农业增长的贡献率已经达到了55%,除此之外,由于科技进步提高的粮食亩产超过了由于耕地面积下降导致的产量下降影响 [11] ,基于这个观点,各地的科技水平的差异在农业产量上的差异性表现得更加明显。

农业保险在各地区之间的发展也相差甚远,一定程度上受制于地方经济发展水平。地区经济发展水平会直接作用于每个家庭,每个农户的经济水平附属于地区经济水平,农村家庭的经济因素对农业保险的需求有着正向激励,大体上满足需求曲线,根据已有研究,我们发现农村家庭经济1单位的增长可以增加0.012单位的人均保费水平 [12] 。

3. 数据和实证分析

3.1. 数据来源

本文使用的数据来源于我国2009~2022年共14年的统计年鉴,选取其中的农业保险保费,农业机械总动力,化肥使用量,农作物总产值,粮食,棉花等主要农作物产量作为原始数据。

3.2. 对农业保险提升农业产量的实证分析

3.2.1. 农业产量评价体系的构建

基于上述的实证分析,我们将农业产量评价从生产投入,作物种植和农户收入三个方向考量,根据统计局的数据,我们将这三个一级指标根据数据分别列为五个二级指标,具体分类见表1。

Table 1. Specification table of grading indicators

表1. 分级指标说明表

最终,农作物总产量作为总指标记作⑤。

3.2.2. 农业产量评价的测度方法

本文主要利用LR算法对每个指标进行回归分析,并根据结果选择较好的因素进行分析。

3.2.3. 回归结果分析

利用R软件对上述数据进行线性和指数回归分析以及对应的显著性分析,得到回归模型的汇总数据,选取其中回归系数,回归系数显著性,以及自变量系数作为分析数据,回归结果见表2。

Table 2. Regression result record table

表2. 回归结果记录表

根据回归结果,我们发现,在下游指标中,农业保险与农业机械动力及化肥施用量两指标的结果并不显著,而对于农作物播种面积以及农业总产值的回归结果极为显著,初步得出结论农业保险主要通过增加农业播种面积以及增加农业总产值以提高农民收入的作用来实现促进农作物总产量的增加。针对这一观点,可以通过农业保险的机理阐述,农业保险可以分担自然灾害所带来对农作物产量的风险,从而保障农民收入的稳定性并增强农业生产的抗风险能力,以达到促进农村经济的发展。

3.3. 农业保险异质性的相关分析

3.3.1. 体系构建

我国粮食产量排名前十的省份为黑龙江、河南、山东、安徽、吉林、河北、江苏、内蒙古、四川、湖南,根据地理位置,我们选取河南、山东、安徽三地作为研究对象,这样可以减少由于地理差异导致的其他影响,例如气候条件、地形地势和人文条件等。此外,这三个地区的粮食产量均处于排名前列,可以代表我国产粮的水平。综上所述,这三个地区是研究科技水平带来的影响的优质样本,下文将通过分析这三个地区的科技水平、农业保险对产量的促进作用以及两者的关系完成论证。

3.3.2. 测度方法

我们的数据主要来源于国家统计年鉴,下面是数据的选取和处理方式:

1) 我们选取全国农业保险金额,三省的播种面积、机械总动力、粮食总产量为原始数据。

2) 由于各省的农业保险数据有所缺失,采取比例估算的方式获得更省农业保险的保费金额。处理方式为“各省市农业保险费用 = 全国农业保险费用 × 各省市财产保险费用 ÷ 全国财产保险费用”(由于农业保险属于财产保险,故用此方式近似)。

3) 我们采用各省市农业保险费用与农产品地均产量做回归分析,显著后使用自变量的系数定义为农业保险对于农产品地均产量的影响因子。

4) 我们采用“该年份地均动力值 = 该年份该地区农业机械的总动力/该年份该地区播种面积”,并对每一年的地均动力值求算数平均数定义为该地区的科技水平因子。

5) 我们把科技水平因子以及保险影响因子标准化后作回归分析,所得到的回归系数即为科技对于当地农业保险影响的异质性。

3.3.3. 结果分析

Table 3. Insurance influence factors and science and technology level factors in three provinces

表3. 三省的保险影响因子与科技水平因子

根据表3的回归结果,由于每个省份保险影响因子的显著性水平都很高,均在10^−6的数量级上,所以保险影响因子可以作为研究科技水平对保险影响的因变量,再由于科技水平因子与保险影响水平因子变化大致相同,所以初步判断结论正确。由于样本数量较少,所以回归结果不会太显著,但是根据比例关系认为大致处于线性关系,将保险影响因子标准化至0.1~1这个数量级,三省数据变为(0.2035, 0.2578, 0.2215)此时研究相关关系所得到的结论较为直观,最终做线性回归,得到结论每变化1个单位科技水平因子,变化0.1227个保险影响因子。这个回归结果与前文分析相符合,科技水平可以提高保险对于农业生产的促进作用。主要体现在随着科技水平的提高,农业保险的服务质量和效率必然会相应提高,从而对于农业生产的保障作用增强,以至于农业的增产增收。

4. 结论

通过上文对农业保险促进粮食产量的论证。我们在影响机理分析中,得出农业保险主要在作物种植以及农民收入两大层面影响着农作物产量;在异质性分析中,我们得出科技水平与农业保险促进农业生产的作用存在正相关关系。文章所做出的假设分析正确,最终得出“农业保险通过增加农民收入从而扩大播种面积以达到增加农作物产量的最终目的,且这个影响会由于科技水平的进步而变得更显著”的结论。

本文中对于各省市农业保险保费的处理较为粗糙,线性回归中数据处理方式较为简单,后续研究可以通过精细化数据来源,增加数据处理程度来达到让结果更为科学准确的目的。

5. 建议

基于上文论述,我认为政府可以加大对农业保险的投入,扩大保险覆盖范围,提高保障水平,以增加农民对农业保险的信心和参与度;政府可以加大对农业科研的投入,鼓励科研机构和企业研发更多的优质种源和先进的农业技术,以提高农作物的产量和质量;政府和企业可以加大对人工智能技术的研发和应用力度,通过数据分析和智能预测等方式,提高农作物生产的精准度和预测性,以实现农作物总产量的增加和农民收入的提高。