1. 引言

城市热岛现象是城市化进程带来的特殊城市气候,空气污染是人类活动导致的环境破坏。“十四五”期间,我国仍然处于城市化的高速发展阶段,既有发展的机遇,也有困难与挑战。《“十四五”新型城镇化实施方案》中明确指出,到2025年,我国城市的可持续发展水平将显著提升,全国各大城市的空气质量优良天数比例将达到87.5%,城区绿地率将达到43%。党的二十大也强调要实现城市高质量发展;持续深化环境污染防治工作;持续执行蓝天保卫战任务;使重污染天气得到根本地消除,使城乡人居环境得到进一步改善。

目前,许多学者的研究表明,在城市中构建通风廊道对改善城市大气环境、减少大气污染、减轻热岛现象具有重要意义 [1] 。《城市适应气候变化行动方案》在2016年2月发布,明确指出要“打通城市通风廊道,增强空气流动” [2] 。中国气象局颁布的《城市通风廊道气候可行性论证规范》(QX/T 437-2018)为我国城市通风廊道的建设提供了规划指导。至此,城市风环境与城市通风道建设已成为城乡规划领域的研究重点议题。城市通风道建设是改善城市气候环境纳入城市规划的有效措施,不仅能真正践行低碳城市建设,更是贯彻习近平总书记“人与自然融为一体”、实现可持续发展的规划理念的实践探索。

德国在二十世纪70年代率先开展了对城市气候学的研究和实践,这是由于德国在城市气候学方面有着坚实的研究基础和不断健全的规划体系,气象学与城市规划学两大领域共同协作,致力于探索以城市气候学为基础的规划设计模式 [3] 。随后,日本东京市 [4] 、新加坡、丹麦以及巴西圣保罗地区 [5] 都开展了城市通风道的研究。我国城市规划学科对城市通风道规划研究起步较晚,20世纪初中国香港、北京、上海、深圳等大型城市开展城市通风道建设研究。随着人与自然和谐发展,实现绿色可持续发展的观念深入人心,城市通风道建设已成为规划学者的研究热点,国内2/3以上城市相继开展了城市通风道规划研究。

本文主要从缓解城市热岛效应与空气污染,改善城市气候环境为目的,从理论研究与实践研究两方面梳理国内外城市通风道研究现状进展、指出研究重点与现阶段研究的不足并对未来城市通风道规划研究做出展望。

2. 城市通风道与城市气候环境的关系

2.1. 城市通风道的定义

“通风道”即风地通道,构建“城市通风道”主要目的是促进城市内部空气流动,它是利用城市自然气候条件来提高城市环境质量的生态节能方法,其基本工作原理是通过人为干预实现对城市气候的自然调节 [6] 。

2.2. 缓解热岛效应中发挥的作用

全球城市化的加速发展使地球表面发生了巨大变化,随着城市下垫面地表粗糙度增大,城市内空气流动能力下降,局部地区通风环境变差,热岛现象加剧 [7] 。热岛效应(urban heat island effect)是一种典型的城市热环境特征,其热岛程度能较全面地反映出城市的热环境状态 [8] 。热岛效应引起的城市热环境变化,对区域气候、水文、空气质量、土壤理化性质、生物群落结构、物质代谢和能量循环等都产生了显著影响 [9] ,已成为影响城市可持续发展和居民生活质量提升的主要因素。

孙艳伟对我国1232个主要城镇人居斑块2001~2018年间的热岛强度进行了定量测度,结果表明,在人居尺度上,我国超过90%的城镇存在显著的昼夜热岛现象 [10] 。由此可见,研究城市热岛效应改善城市环境对仍处于城镇化快速发展的中国有重要意义。在城市内部构建通风廊道,将郊区低温的新鲜冷空气作为补充来源,打通城市开敞空间引导气流进入城市内部,帮助积聚在城市中的热量和废气排出,打破热岛环流引起的“恶性循环”,对于改善城市的环境和气候有着积极的意义。相关研究表明,通过改善城市内部通风状态使城内风速增加,从而能有效缓解城市热岛强度,减少热岛现象 [11] 。且存在“临界风速”,当城内风速到达临界风速值时,城市热岛现象消失 [12] 。

2.3. 降低大气污染中发挥的作用

人类活动所排放的污染物,如温室气体等会在城市上空形成一层屏障,它们吸收长波辐射,导致气温上升,加剧了“热岛”,而“热岛”又会对污染物的生成与分布产生重大影响 [8] 。城市的风向、风速与大气污染程度有很大的相关性。风向影响着污染物的传播方向,处在污染源的下风区域往往污染更严重。风速影响着污染物扩散的稀释程度,风速越大,大气湍流效应越强,污染物受到空气的稀释作用也就越大,则空气中污染物浓度越低。但相关学者研究结果表明,在风速大于6米/秒的情况下,大气污染物浓度显著下降;当风速小于2米/秒时,大气污染浓度将增大 [13] 。所以严重的大气污染事件见常发生在城市无风或城市静风的时候(年平均风速 < 2 m/s)。

众多学者对我国年均风速和静止风频次的监测数据表明,我国大多数城市都处在城市静止状态,存在污染加剧的情况。构建城市通风廊道,将郊区新鲜的冷空气引入城区,使城区气压发生变化从而促进空气流动,在降低城区温度的同时,向城市边缘加速运输污染物,降低了大气中的污染物浓度,增强了城市自然净化能力。

3. 国内外城市通风道研究综述

现状城市通风道研究主要分为理论研究与实际案例研究两个方面,理论研究以数据收集分析和理论分析推理为主要研究方法,研究大多以德国学者Kress [14] 的局地环流运行规律为理论基础。实际案例研究是对城市已建成的地块或规划设计方案作为对象研究,如德国斯图加特、日本东京、英国曼彻斯特是较早在城市规划设计层面考虑城市通风道的规划研究,20世纪以来我国香港、北京、武汉、西安、南京、福州、长沙等地也相继开展了城市通风道的实地探索 [15] 。

3.1. 国内外城市通风道的理论研究

3.1.1. 城市通风原理

德国学者Kress于1973年首次提出城市下垫面气候功能评估标准,Kress基于局地环流的运行规律,将城市通风系统分为作用空间、补偿空间及通风廊道三部分 [3] 。张晓钰 [16] 阐述完整了城市通风系统的基本结构与各个构成要素的概念。国内学者曾穗平 [17] 在Kress的研究基础上,基于生态学“源–流–汇”的理念,提出了创新性“富氧源–扩散流–补偿汇”相互衔接的城市通风道规划思路其理论的基本原理都是将具有良好生态效益的源头空间所产生的新鲜冷空气,通过合理规划建设出的城市通风系统,运输到局地温度高、风环境较差、污染物聚集程度高的区域,达到改气候环境的目的。城市通风的研究过程是“风的产生–运输–作用”全过程,国内外许多学者基于此原理开展城市通风道地规划研究。

3.1.2. 城市通风道的研究尺度范围

根据张少康 [18] 、武凤文 [19] 、汪小琦 [2] 、王瑾 [20] 、叶宗强 [21] 、汪新 [22] 等人的研究成果,城市通风道研究范围在宏观尺度(50~500 km)、中观尺度(1~50 km)和微观尺度(<300 m)均有展现。从研究成果数量上来看,城市通风道在宏观尺度上的城市与片区尺度、中观尺度上的街区尺度研究较多,缺乏在城市群尺度上的研究。从研究成果的时间上来看,我国前期对通风问题的研究主要集中在单体建筑层面,后期则逐渐涉及街道尺度和城市尺度层面。

宏观尺度上的城市风道以自然气候及地理环境特征为导向规划城市通风道,中观与微观尺度的通风道研究以促进局地热力环流为导向,结合城市绿地和湖泊,构建通风廊道,实现城市微气候的优化。从城市规划的视角出发,研究不同尺度通风廊道的规划过程,了解各个尺度的研究内容,有助于明确宏观尺度通风道规划设计中各个空间所需的规划设计,使整体的城市通风道规划策略更加完善。

3.1.3. 城市通风道的规划策略

目前城市通风道的规划策略,主要集中在以下三个方面:

一、城市风道规划的方法流程

王鹏在刘姝宇与周雪帆的研究基础上进一步优化了城市通风道的规划流程,增加了对城市通风道规划的评价与反馈内容,将其分为七大步骤 [23] 。刘名瑞则重点针对风环境评估与规划管控,提出了出“空间 + 制度 + 技术”三位一体风环境评估和管控框架,指出风环境评估与反馈机制在城市风道规划中发挥重要作用,并强调高效的技术支撑是合理规划城市风道的重要手段 [24] 。

二、城市风道与城市设计的协同规划

城市通风道与城市设计的协同规划主要包括协同城市结构形态、城市绿地系统、城市路网。

城市结构:已有的研究结果显示,城市风环境特征与城市规模、发展模式密切相关。冯娴慧全面分析了不同城市发展模式的风场特征,并提出了相应的规划策略。针对大规模的圈层城市提出了向组团结构转变的策略;针对轴带城市提出沿河布置绿带加强通风引导的策略;针对组团结构提出了充分利用自然条件,以宽度适宜的绿地型绿带分隔城市组团等策略 [25] ;姚博以陕南小城镇为研究对象,提出了通风导向下的小城镇空间结构优化策略 [26] 。通过调整城市发展模式与城市内部空间结构,可以减弱城市对风的阻挡作用,并对城市内的热力环流产生影响,从而起到改善城市气候环境的作用。

城市绿地系统:城市绿地空间结构对气候环境有重要影响,增加城市绿地面积可以有效降低城市温度,提高空气质量,改善城市环境。苗世光分析了城市热岛强度与城市绿地之间的关系,研究表明,随着绿地面积的增加,热岛效应逐渐减弱,当区域绿地率达到60%时,整个城市的热环境将会被破坏,热岛效应逐渐消失 [27] 。唐春对不同形式地进行了通风模拟分析,结果显示构建城市绿廊,对促进城市通风缓解城市热岛效应具有十分积极的意义。除此之外冯娴慧、张云路 [28] 荣颖 [29] 等学者也从绿地布局的角度提出通风优化策略。

城市网络:城市路网的几何形态、密集程度和方位角等特性,都将对空气流经城市空间时的通风效果产生直接影响。柏春对四种常用的城市路网形式(方格网式、中心放射式、环形放射式、自由式)的通风效能进行了分析和对比。以加强城市通风为目的,并考虑北方严寒地区的防风需求,提出了城市风道与城市路网的协同规划策略 [30] 。

三、分级与分区规划

由于我国城市等级与城市环境的差异性,不同等级的城市发展需求和通风目的不同。城市中各区域的特性也各不相同,因此,在城市通风道规划时,常常采取分级规划与分区规划的策略。分级策略是在城市尺度上采取3~4级风道,并将不同等级通风道串联,形成城市整体通风网格,强化城市整体通风效果。合肥市 [31] 、成都市、南京市江北新区等多地在实际案例中采用了此种规划策略,分级策略能完善城市通风系统,提高整体通风效率。分区策略主要针对新老城区不同的发展需求,分别制定城市通风目标和通风道规划措施。老城区以城市环境的实际情况为基础,对城市的结构进行局部调整,如改扩建提高区域的通风能力,新城区要预留一定的开敞空间作为通风廊道,并对建筑标准进行严格控制,以保证城市将来通风。为提升旧城通风效果宜构建顺风通风廊、营造开敞的楔形风入口、保障内部连续通风 [28] ,并适度隔离新老城区的通风,防止相互污染 [32] 。

3.1.4. 城市通风道建设标准

城市通风廊道建设标准最早由Kress提出:地表粗糙度50 cm以下,风道长度需达到1000 m以上,风道宽度50 m以上;风道内障碍物总面积不超过风道宽度10%,高度不超过10 m;严格控制禁止在风道内建造建筑物与高大植被。中国气象局《城市通风廊道气候可行性论证规范》(QX/T 437-2018)规定了城市通风廊道的建设原则,并对不同等级廊道的宽度、长度和与主导风向的角度等提出了相应的要求。

表1总结了国内外城市通风廊道的建设标准,主要包含廊道的宽度、长度、总体走向以及通风廊道内开发强度等指标,以保障通道通畅为目的。据研究数据总结,城市主通风道宽度应大于100 m,次级通风道宽度应不小于30 m,且廊道长度应大于500 m;主次通风廊道规划方向应与城市自然风向呼应,尽量与主导风向保持一致或平行,为保持通风效率,与主导风向夹角不大于45˚。除此之外,还有许多学者对风道内开发强度提出了建设标准 [33] 。总的来说,城市通风道的建设标准应充分结合城市现状环境特征,根据城市实际问题提出合理的建设标准。

目前城市通风道的理论研究方向较全面,对城市通风道建设有良好的现实指导作用。但目前我国城市通风道规划尚未形成统一的理论体系和建设标准,城市通风道的规划仅在少部分的城市展开研究,且大多以规划探索、试点为主,还未纳入国土空间规划体系。

Table 1. Indicators of domestic and international ventilation corridors

表1. 国内外通风廊道指标

3.2. 国内外城市通风道的实践研究

3.2.1. 国外城市通风道规划实践

国外为解决城市环境问题的典型案例有德国斯图加特、葡萄牙里斯本、日本旭川。

斯图加特为盆地城市,常年静风频率高,被冠以德国“雾都”之名,存在严重的空气污染与城市热岛效应等城市问题。为了将新鲜空气引入市区,在丘陵边缘布置了4949 hm2的放射状城市森林系统;建设了一条长8 km,面积200 hm2的绿带,把斯图加特市的城市广场、公园绿地等开敞空间串接在一起形成连续的空间序列 [34] 。合理的城市通风系统让斯图加特市的空气污染得到了有效治理,斯图加特由此变为世界污染防治的模范城市。

葡萄牙对里斯本的不同城市形态根据下垫面的粗糙度长度进行归纳分类制作城市通风环境图,用以指导城市规划。对里斯本的特尔海里地区进行了风环境模拟与制图,综合分析了特尔海里的气流,根据分析结果提出了规划建设的指导意见,有实践意义。

日本旭川市地处盆地,全年风力弱,严重的热岛效应对城市发展产生负面影响。为改善气候环境,旭川市实施了风道计划,合理规划与保护城市绿地,作为冷空气生成区,链接街区内河流与周围绿化,拆除阻碍风道的大型障碍物以保证风道畅通。旭川市城市风道的建设缓解了城市热岛效应,并创造了良好的城市环境。

3.2.2. 国内城市通风道规划实践

目前,我国香港、武汉、北京、长沙、廊坊、西安、杭州、福州、深圳、郑州、南京、贵阳、济南、安庆、成都、合肥等城市已相继开展了城市通风道规划的相关工作。但侧重点不尽相同:香港制定了相关的气候规划建议,重点关注城市环境气候现状与风环境评估 [35] ;长沙编制了《长沙市通风规划指南》,提出了商业区、居住区、工业区通风规划指南,重点关注城市通风道的具体实施与管理;北京、广州、南京、厦门、安庆等地为降低热岛强度改善城区热环境,在城区构建了通风道体系和建设控制指;成都市以改善空气污染与城市高静风频率为目的分级构建了通风道体系;珠江三角洲地区、武汉市以改善大气污染和热岛效应为出发点,分区域分级构建了通风道体系和建设控制指引 [36] 。

西安市和福州市侧重于提升城市总体生态格局,探索城市通风道与城市绿地、水网等景观空间协同规划策略 [37] 。文本以成都市、合肥市、南京市江北新区为例论述国内城市的通风道实践探索。

一、成都市

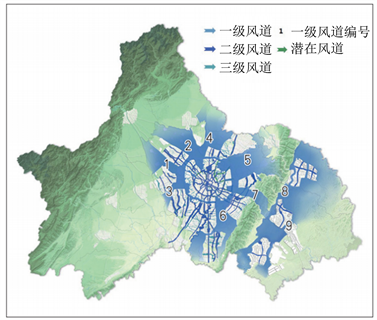

气象数据显示成都市年平均风速低,全年静风多,国家气候研究中心表示四川盆地是全国大气自净能力最差的地区之一,导致成都市空气质量较低。为此,成都市对PM2.5浓度改善率与风速、降水量、相对湿度进行了Pearson相关性分析,结果显示,以风为主导改善污染天气因素占67%,证明构建通风廊道对缓解大气污染的具有一定可行性。以保护和获取风源为核心出发点,基于我国城市规划国土空间分类管控的特征,通过分析各类通风廊道对大气污染物的输送影响,构建“9 + 29 + N”三级通风廊道体系,并将研究中风道体系识别思路技术运用到了项目选址、成都东部新城规划、成都市某旧城改造等规划实践中,为高静风频率城市通风廊道的构建提供参考(图1)。

Figure 1. Chengdu ventilation corridor system

图1. 成都市通风廊道体系

Figure 2. Hefei ventilation corridor system

图2. 合肥市通风廊道体系

二、合肥市

合肥市自20世纪以来城市化快速发展,城区内风速呈递减趋势,热岛效应呈递增趋势,为改善城市整体风环境提升空气环境品质。研究人员以通风廊道建设和管控为核心,提出“分级构廊道、分区提管控”的研究思路。分级构建廊道:以通风潜力评估为研究基础,科学构建“3大风口 + 8条一级通风廊道 + 26条二级通风廊道”的主城区通风格局。分区提管控:在通风廊道内划定生态控制区、污染产业防控区、已建建设用地管控区、未建建设用地管控区4类管控分区,并根据各类分区的具体特征提出针对性的管控要求,进一步优化城市空间格局,提升城市整体通风水平。同时,通过计算机模拟分析比较优化前后的城区风环境状况,结果显示城市通风潜力得到有效提升。此研究结果与正在编制的国土空间规划充分协调,真正纳入法定规划体系,对规划实施有重大现实意义(图2)。

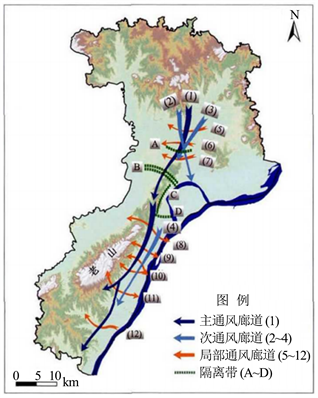

Figure 3. Ventilation corridor system in Jiangbei New District, Nanjing

图3. 南京市江北新区通风廊道体系

三、南京市江北新区

南京市江北新区近10年内风速显著下降、城区内部存在热岛效应连发发展的趋势,研究人员利用翔实的气象观测数据、卫星遥感数据,采用统计分析法、计算机数值模拟以及地表温度反演技术,综合分析了江北新区风环境特征和热岛分布情况。结合城市现状用地类型和未来发展规划,构建了“1条主 + 3次 + 8局部”三级同高峰廊道体系,并对各级通风廊道的宽度、布局、走向等提出建设控制指引。此研究结果已应用到了《南京江北新区近期建设规划方案(2015~2020年)》,为江北新区通风廊道规划提供科学的技术支撑和有针对性的指导策略(图3)。

4. 城市通风道研究发展趋势

一、区域尺度通风道建设

党的二十大明确指出,要促进区域协调发展。宏观尺度上针对区域通风道建设的研究相对缺乏,仅有学者针对珠江三角洲城市群展开风道规划研究,且在区域城市群的规模上建设通风道的合理性和必要性还有待论证。为了协调区域高质量发展,应在区域尺度上寻求突破,进一步核实其建设的合理性和必要性。

二、通风道建设充分融合国土空间规划体系

城市气候环境严重的很大一部分原因是在城市规划前期缺乏对城市风环境的考虑。尽管目前各地开展了城市通风廊道的规划研究,我国通风廊道建设尚缺乏相应的法规支撑,仍未成为国土空间规划编制体系中普遍关注的内容。城市通风道的研究应朝着融入城市规划和管理开展,建议与气象部门配合协同规划,为城市通风道规划与实施提供有力支持。

三、制定科学评价指标体系与反馈机制

科学准确的量化指标和反馈机制,是指导通风道建设、验证其合理性的必要手段。只有构建完整的通风廊道构建必要性评价、规划策略评价、规划实施反馈与调整的评估体系,才能提高规划策略的科学性和保障规划实施落地有效性。国内在这方面的研究成果较少,构建完整的评价、反馈与调整机制是风道研究的重要方向。

四、模拟技术的优化

计算机模拟技术的提升是提高大尺度空间模拟精度的前提,而模拟技术的应用是研究城市通风道的重要技术手段。因此,未来应对地理信息系统、CFD模拟评估技术等计算机辅助工具等技术平台进行优化升级和迭代更新,为大尺度空间的城市通风道研究提供准确科学的技术支持。

5. 结语

综上所述,构建城市通风廊道是协同缓解城市气候问题的重要手段。在城市通风道规划过程中通过调整城市发展模式、优化城市建筑布局形态、结合城市自然绿地与水体,在城市内部预留一定尺度的开放空间,引导郊区气流进入城市中心,促进城市空气流动,缓解由城市下垫面粗糙所导致的风环境问题。对缓解城市热岛效应、减少空气污染、提高人体舒适度、降低能耗等方面有积极作用。

一、研究成果

回顾国内外的城市通风道规划理论与实践研究过程,理论研究在城市通风道尺度范围、规划策略、建设标准等方面已经取得了大量研究成果。不同国家许多城市陆续开展城市通风道规划相关研究;德国斯图加特、葡萄牙里斯本、日本东京市,我国香港、成都、合肥等城市是城市通风道规划解决城市气候问题的典型城市。从研究现状来看,我国城市通风道研究在近年呈快速增长的趋势,全国已有2/3以上省份开展了相关研究,并且已成为国土空间规划中考虑的内容 [38] 。我国城镇化进程进入以质量为导向的发展新阶段,城市规划研究应积极顺应这一时代要求,通过深入研究与探索,充分体现“以人为本”的核心理念和“高质量发展”的时代特征。

二、未来展望

但城市通风道实际规划过程中的融合国土空间规划体系、指标与反馈机制、模拟技术优化等研究工作层面仍存在不足,在跨领域学科融合、区域尺度的通风道研究也有提升空间。

在区域协调发展与高质量发展的背景下,区域尺度的通风道规划研究将成为日后研究重点;建立完整的城市风环境评价体系与规划实施反馈机制也是必不可少的研究内容;在学科融合上,充分结合气象学、生态学、地理信息等学科的研究成果,提高规划建设的精确性与科学性;计算机模拟技术优化是研究的重中之重,提高数值模拟的精确度和空间尺度的分辨率是大尺度通风道规划研究的前提。

NOTES

*通讯作者。