1. 引言

燃油中的有机硫化合物经高温燃烧后所产生硫的氧化物(SOx),不仅对汽车发动机有腐蚀作用,而且会造成严重的大气污染。为了保护环境,世界各国纷纷对燃油中的硫含量制定了日趋严格的法规限制[1] 。

Hoar首次报道微乳液体系以来[2] ,微乳液以其较高热力学稳定性、粒径细小、均匀等特点,引起人们极大的研究兴趣[3] 。近年来,以离子液体代替传统的有机溶剂或水,所形成的含有离子液体的微乳液体系在化学反应、材料制备、萃取分离等方面的研究而备受关注[4] 。这是由于离子液体的结构可设计性和性质可调性,从而极大地扩大离子液体和微乳液的应用范围。然而, 在由离子液体构筑的微乳液体系中进行燃油脱硫方面的报道不多。

本文中制备了一种双亲型催化剂[(CH3)3NC16H33]4W10O32,采用FT-IR、UV-Vis和TG-DSC热分析等方法对其进行了相应的结构表征,并与氧化剂H2O2和疏水性型离子液体[Bmim]PF6构筑了离子液体微乳液脱硫体系。以正辛烷代替模拟燃料油,采用DBT替代有机硫化合物,进行燃油深度脱硫的研究。

在离子液体微乳液脱硫体系中,离子液体微乳液小液滴提供了反应所需要的大的比表面积,大大降低了由传质引起的位阻效应[5] 。因此,离子液体乳液或微乳体系不仅能有效的提高反应速率,而且可以解决由于H2O2与燃油中含硫化合物接触不充分,从而引起了脱硫效率低和氧化剂利用率不高等问题。

2. 实验部分

2.1. 主要试剂

DBT:纯度98%,阿拉丁试剂(上海)有限公司;正十四烷:纯度99%,国药集团化学试剂有限公司;N-甲基咪唑:工业级,浙江临海市乐凯化工厂;Na2WO4·2H2O,NH4PF6和溴代正丁烷:分析纯,国药集团化学试剂有限公司;十六烷基三甲基溴化铵,乙酸乙酯和正辛烷:分析纯,上海凌峰化学试剂有限公司。

2.2. 离子液体的制备

离子液体1-丁基-3-甲基咪唑溴盐([Bmim]Br)的制备参照文献[6] [7] 。具体合成步骤:将1 mol N-甲基咪唑和1.1 mol溴代正丁烷分别加入到500 mL装有冷凝管的三颈烧瓶中,在70℃恒温条件下机械搅拌72 h;停止加热,冷却,倒出过量的溴代正丁烷;用乙酸乙酯多次洗涤产物,然后将洗涤后产物用旋转蒸发仪蒸发除去残留的乙酸乙酯;将产物置于真空干燥箱中恒温真空干燥24 h,得到浅黄色黏稠液体即[Bmim]Br,置于真空干燥器中备用。

[Bmim]PF6离子液体的合成方法参照文献[8] [9] 。具体合成步骤:将等摩尔的[Bmim]Br和NH4PF6分别加入到500mL三口圆底烧瓶中,然后加入一定量的去离子水作为反应溶剂,在室温下连续搅拌反应8 h。反应结束后溶液自动分层,倾出上层轻相并反复用去离子水水洗重相,直到洗涤水中用AgNO3滴加无沉淀物生成为止,并将重相置于真空干燥箱中恒温干燥至无失重,得到的无色粘稠液体即为[Bmim]PF6离子液体,置于真空干燥器中备用。

2.3. 双亲型十聚钨酸盐催化剂的制备

双亲型十聚钨酸盐催化剂的制备参照文献[10] [11] 。具体合成步骤:将6.4 g Na2WO4.2H2O溶于约50 mL去离子水中,加热煮沸5 min,再缓慢滴加13.4 mL 3M盐酸;缓慢滴加十六烷基三甲基溴化铵的无水乙醇溶液到上述溶液中,剧烈搅拌,产生白色沉淀,过滤,洗涤、真空干燥24 h,得双亲型十聚钨酸盐催化剂[(CH3)3NC16H33]4W10O32,并将其置于真空干燥器中备用。

2.4. 样品的表征

采用德国Bruker公司TENSOR 27型傅里叶变换红外光谱仪对样品进行FT-IR表征,分辨率为4 cm−1,扫描范围为400~4000 cm−1,扫描次数为16次;采用德国Bruker公司DXT-500型核磁共振波谱仪对试样进行1H NMR表征,以氘代DMSO为溶剂、四甲基硅烷为内标;采用岛津公司UV3600型紫外–可见分光光度计对试样进行UV-Vis表征,以乙腈为溶剂;采用耐驰公司STA 449C型综合热分析仪对试样进行TG-DSC分析,测试条件为:在N2保护下,由室温升至800℃,升温速率为10℃/min。

2.5. 脱硫实验

模拟油品的配置:将1.4655 g 98%的二苯并噻吩(DBT)溶于250 ml正辛烷中制成硫含量为1000 ppm (mg/L)模拟油品(以正十四烷为内标物,其质量为1.0 g)。

离子液体[Bmim]PF6萃取脱硫实验:将5 mL模拟汽油与一定量的离子液体加入到50 ml三口烧瓶中,在设定的油浴温度下磁力搅拌混合,萃取反应结束后,静置待两相分开后,取少量油相(上层)GC-FID(内标法)测定硫的含量,根据油品中硫化合物浓度的变化,得到离子液体对含硫化合物的萃取率。

[Bmim]PF6微乳液催化氧化脱硫实验:将一定量的催化剂、30wt% H2O2、离子液体和5 ml模拟汽油加入到50 ml三口烧瓶中,在设定的油浴温度下反应,样品定时取出上层澄清液并放入冰箱中终止反应。采用GC-FID(内标法)测定硫的含量。这是由于在不断搅拌下,离子液体乳液均匀的分布在油相中,离子液体乳液液滴充当了催化氧化脱硫微反应器。在季铵盐阳离子相转移作用下将活性氧转移到DBT中的S原子上。由于砜类物质极性较大而极易溶于离子液体乳液中,反应结束后, 反应体系迅速自动分为两相从而达到脱硫的目的。

测定DBT的气相色谱条件为:AC5 column (30 m × 0.53 mm × 1.0 μm),高纯N2为载气,高纯H2为燃气,空气为助燃气;其中进样量为1.0 ul,进样器温度为280℃,检测器的温度为250℃,采用程序升温的方式,以15℃/min的升温速率升到260℃并保留2分钟。其中内标物(正十四烷)的出峰时间大约为6.6分钟,DBT出峰时间约10.3分钟。

3. 结果与讨论

3.1. 离子液体的表征

3.1.1. 离子液体的红外光谱分析

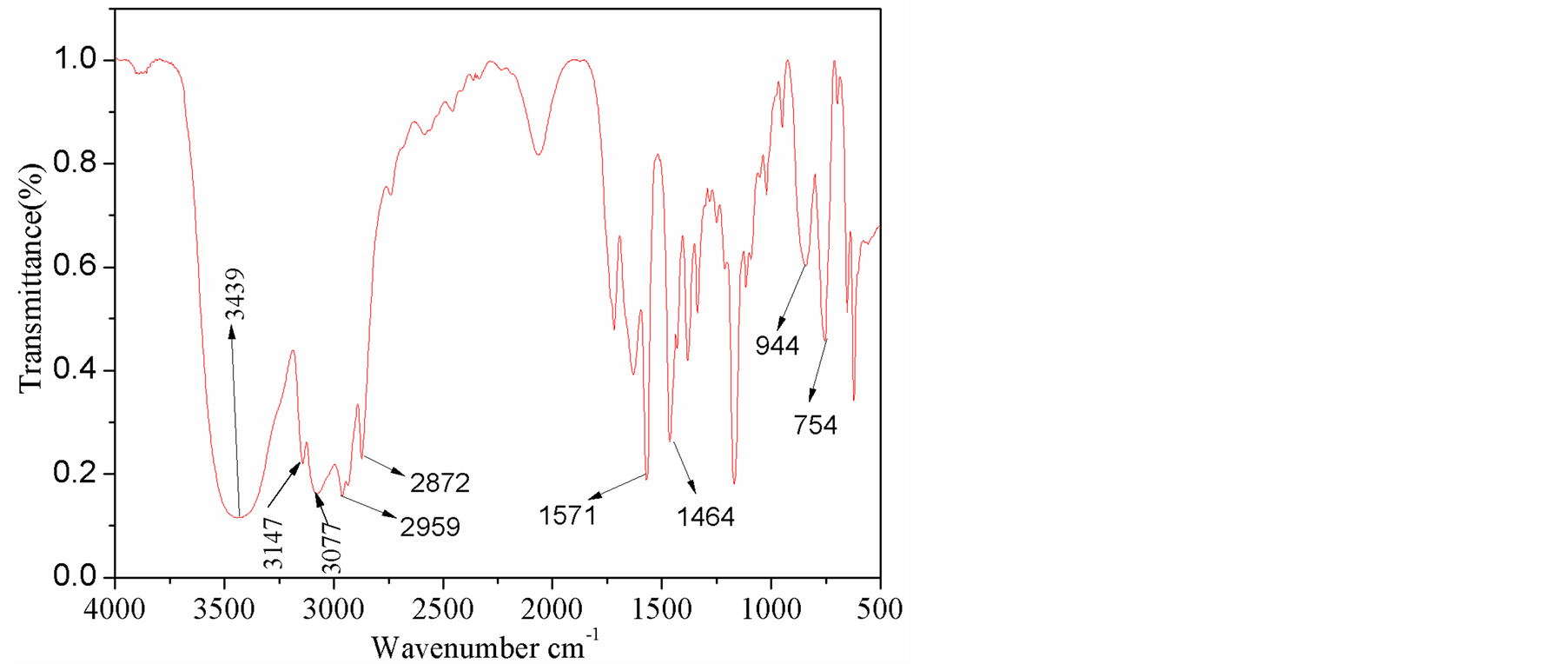

[Bmim]Br的FT-IR谱图如图1所示。其中,3439 cm-1处的吸收峰归属于O-H键的伸缩振动和Br.....H分子间氢键;3147,3077 cm−1处的吸收峰归属于咪唑环上C-H键的伸缩振动;2959,2872 cm−1处的吸收峰归属于咪唑环取代基上C-H键的伸缩振动;1571,1464 cm−1处的吸收峰归属于咪唑环上C-N键的伸缩振动和芳环骨架振动;944 cm−1处的吸收峰归属于咪唑环上C-H键的面内摇摆弯曲振动;754 cm−1处的吸收峰归属于咪唑环上C-H键的面外摇摆弯曲振动[6] [7] 。

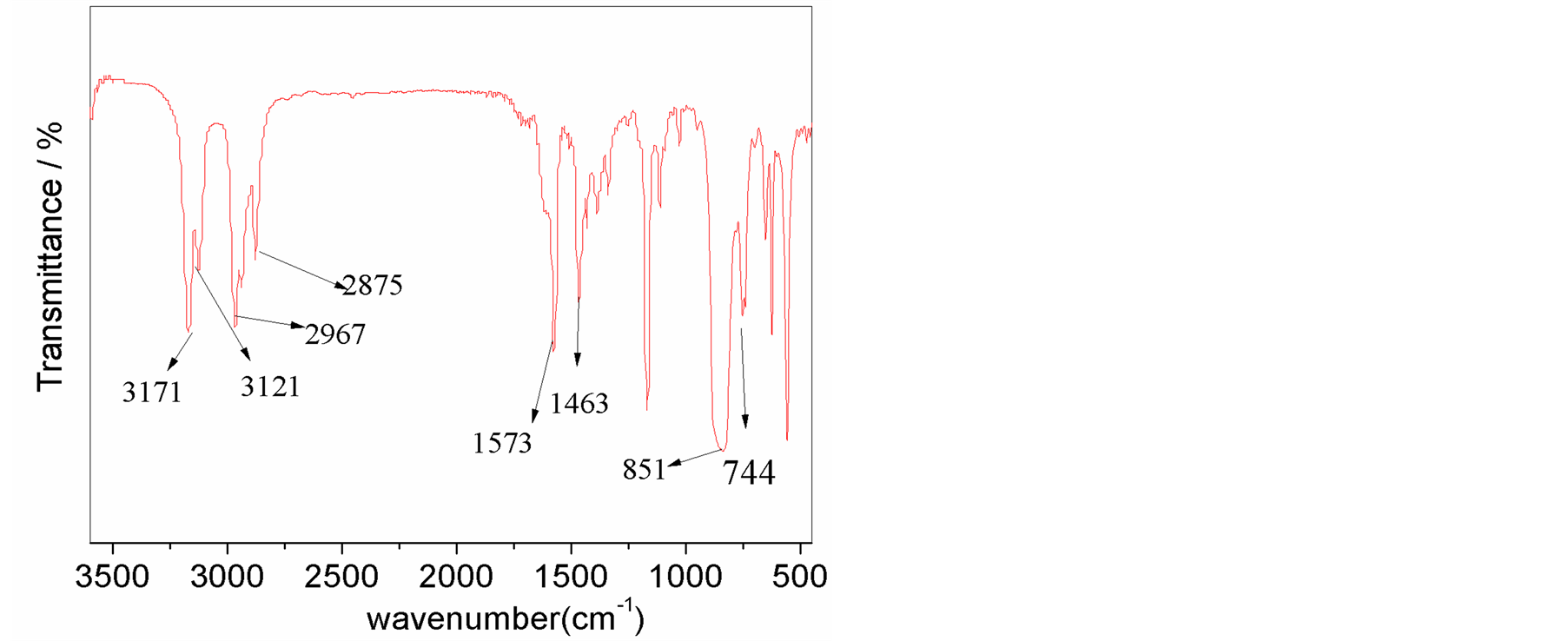

离子液体[Bmim]PF6红外光谱图峰归属如图2所示。其中,3172和3121 cm−1处为咪唑环上C-H伸缩振动吸收峰,2967和2875 cm−1为侧链烷基C-H伸缩振动吸收峰,1573和1463 cm−1为咪唑环骨架振动,851 cm−1为PF6的吸收峰,744 cm−1为长链CH2中C-H吸收峰[12] 。

3.1.2. [Bmim]PF6离子液体的1H-NMR分析

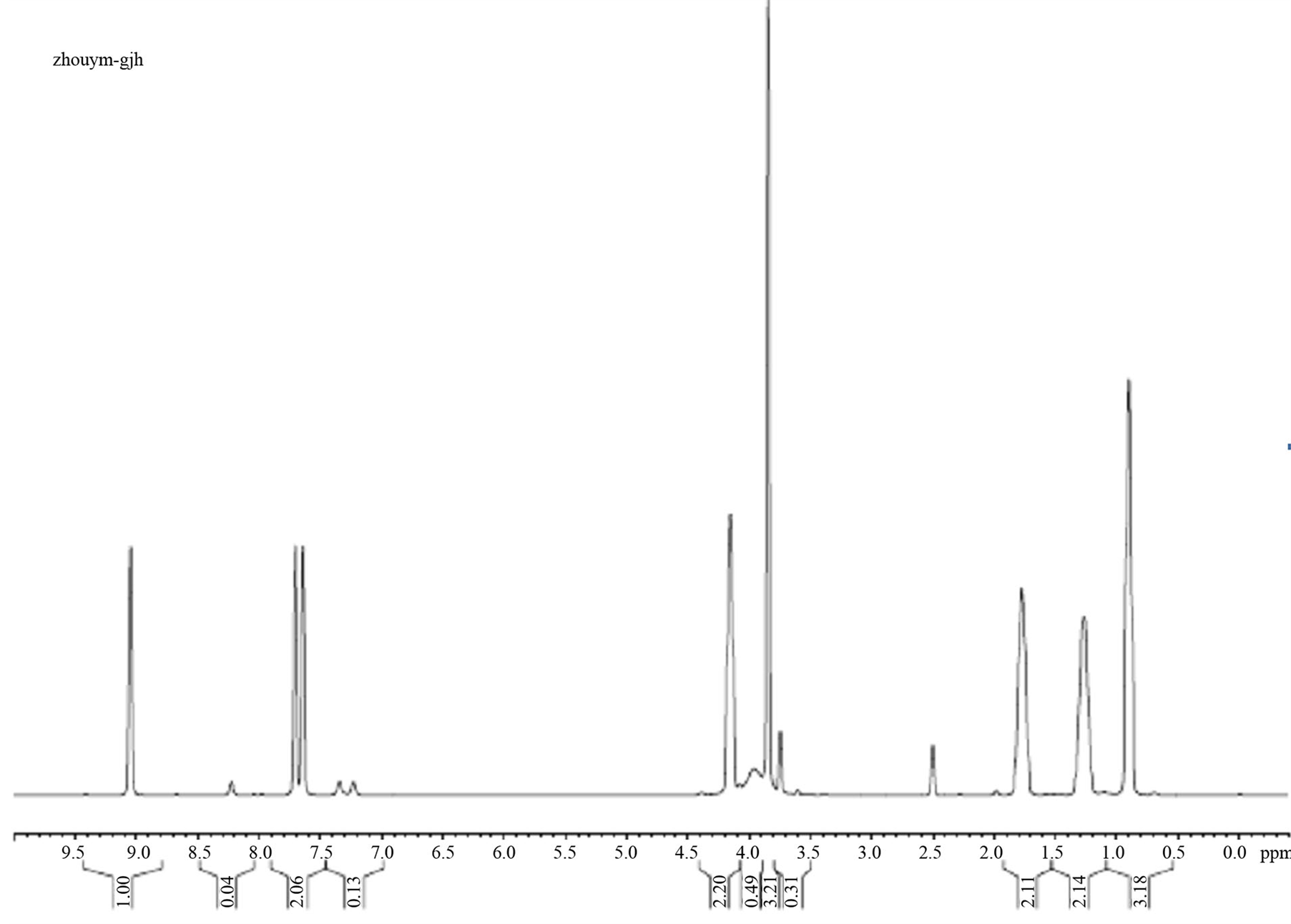

[Bmim]PF6的1H-NMR数据由DXT-500 MHz Bruke 超导核磁共振仪以DMSO-d6为溶剂和四甲基硅烷(TMS)为内标测得。[Bmim]PF6 离子液体核磁图谱如图3所示;其中,[Bmim]PF6的1H-NMR化学位移(δ)的归属为:1.76(2H, NCH2CH2CH2CH3),3.76~3.85(3H,NCH3),4.16(2H,-NCH2(CH2)2CH3),7.67(1H,

Figure 1. FT-IR spectrum of 1-butyl -3-methylimidazolium bromide

图1. [Bmim]Br的FT-IR谱图

Figure 2. FT-IR spectrum of [Bmim]PF6

图2. 离子液体[Bmim]PF6的FT-IR光谱图

Figure 3. 1H-NMR of [Bmim]PF6

图3. 离子液体[Bmim]PF6的1H-NMR 谱图

NCHCHN),7.74(1H, NCHCHN),9.07(1H, NCHN)。

3.2. 催化剂的表征结果

3.2.1. [(CH3)3NC16H33]4W10O32的FT-IR表征

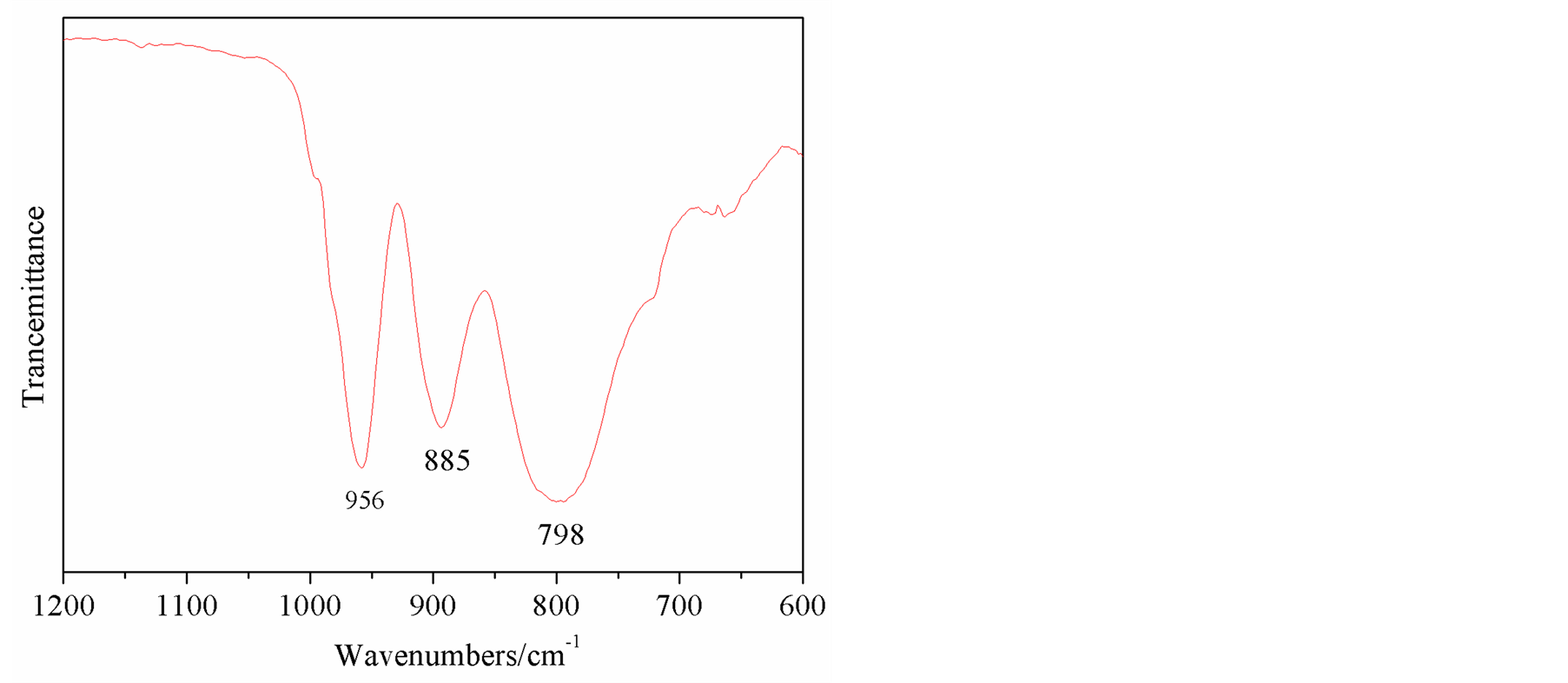

[(CH3)3NC16H33]4W10O32的FT-IR谱图如图4所示。其中,[W10O32]4−阴离子结构的相应特征峰分别归

属为:956 cm−1处的吸收峰归属为ν(W–Ot),885 cm−1处的吸收峰归属为ν(W–Ob–W),798 cm−1处的吸收峰归属为ν(W–Oc–W)。[(CH3)3NC16H33]4W10O32的FT-IR谱图中的特征峰与文献[10] 中报道的一致。此外,季铵盐阳离子的引入并没有使[W6O19]4-阴离子结构被破坏。

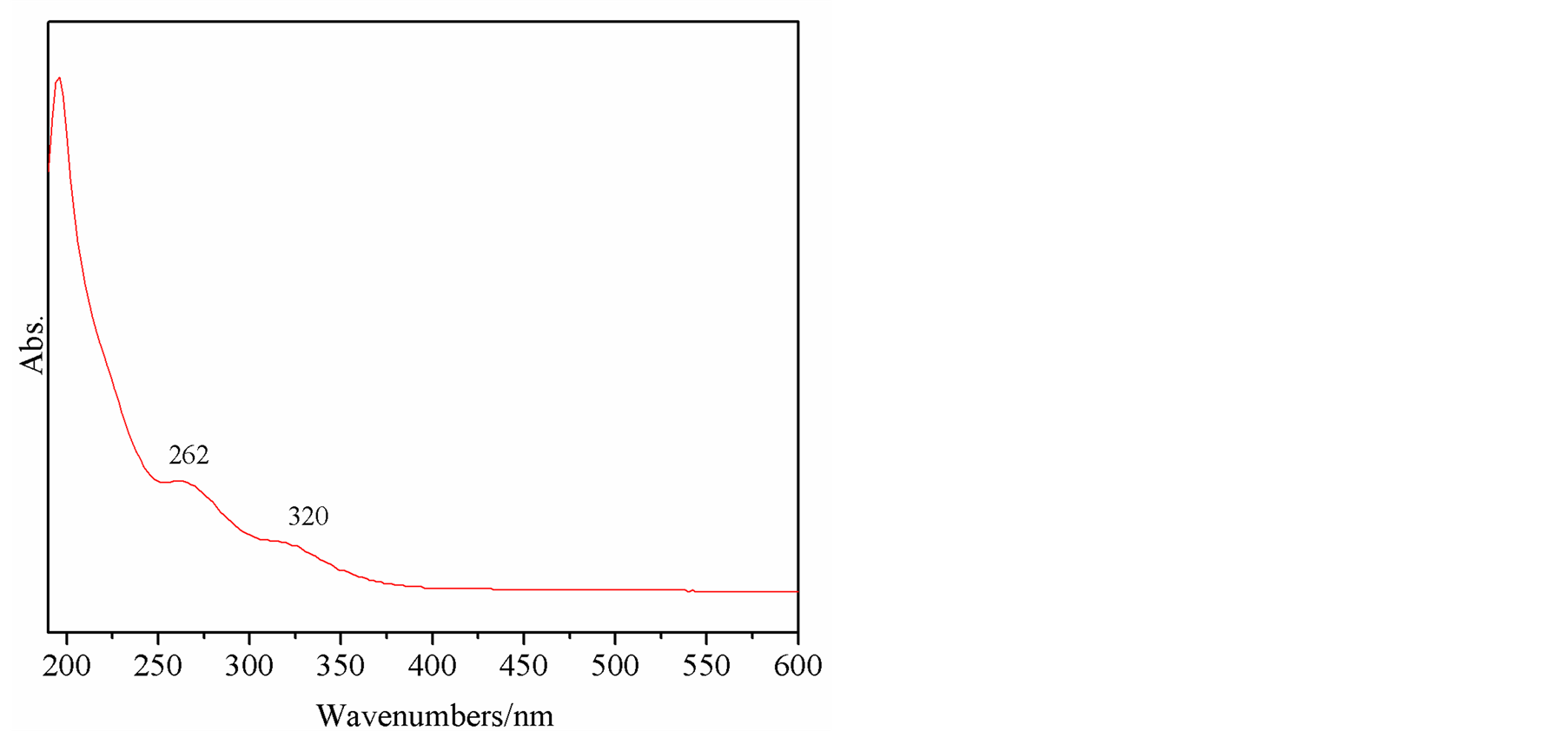

3.2.2. [(CH3)3NC16H33]4W10O32的UV-Vis表征

以乙腈为溶剂,设定扫描范围为200 nm~800 nm,进行UV-Vis测定,[(CH3)3NC16H33]4W10O32的UV-Vis光谱图如图5所示。由图可知,[(CH3)3NC16H33]4W10O32在262 nm和320 nm附近都有吸收峰,其中,262 nm特征峰归属于十聚钨酸阴离子结构中存在的W-O-W桥,320 nm特征峰归属于Ob线性→WⅥ最低能量的电荷转移。

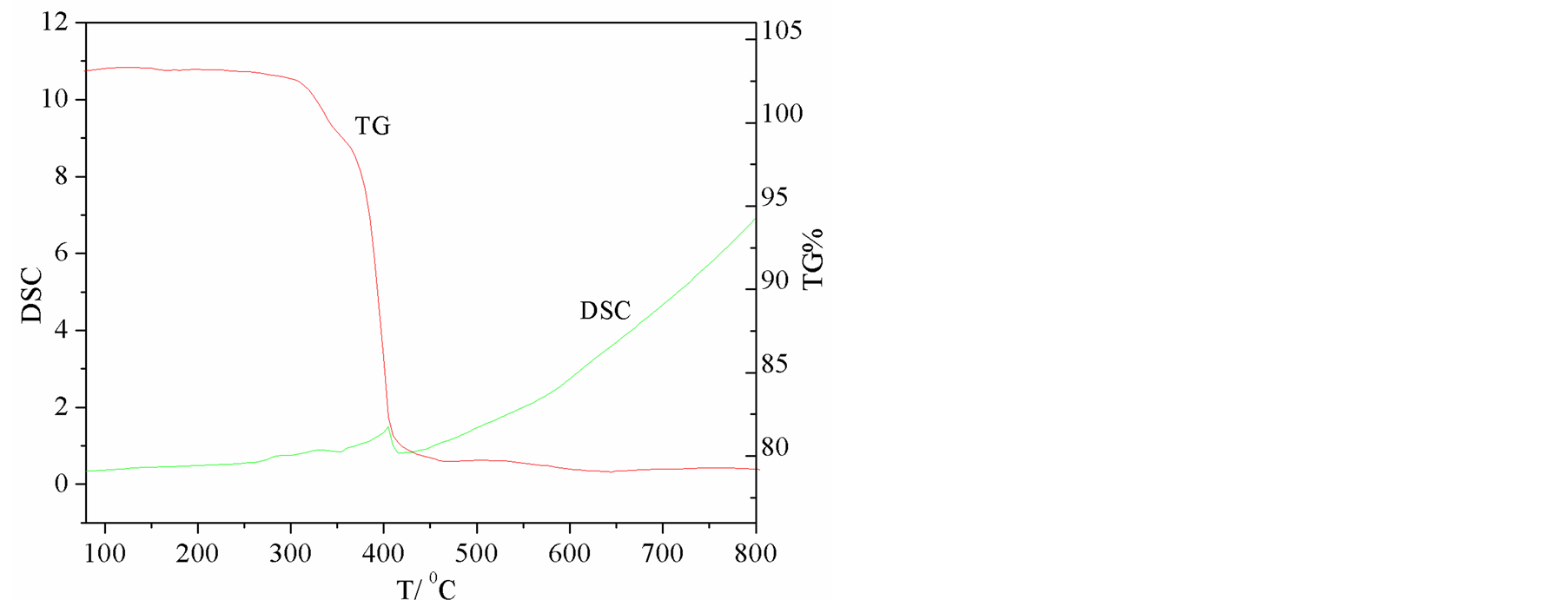

3.2.3. [(CH3)3NC16H33]4W10O32的TG-DSC热分析表征

催化剂十聚钨酸盐[(CH3)3NC16H33]4W10O32的TG-DSC热分析结果如图6所示。测试条件为:在

Figure 4. FT-IR spectrum of [(CH3)3NC16H33]4W10O32

图4. [(CH3)3NC16H33]4W10O32的FT-IR光谱图

Figure 5. UV-Vis spectra of [(CH3)3NC16H33]4W10O32

图5. [(CH3)3NC16H33]4W10O32的UV-Vis光谱图

N2气氛下,在室温下程序升温到800℃,升温速率约为10℃/min。通过图6可以看出,当温度在200℃下催化剂[(CH3)3NC16H33]4W10O32没有质量损失和吸热峰,由此可知催化剂中不含有吸附水和结晶水;当温度上升到250℃时,此时,[(CH3)3NC16H33]4W10O32中的季铵阳离子开始受热分解,并呈现出质量明显下降的趋势;同时,DSC曲线在400℃时有一个明显的吸热峰。当温度继续上升到400℃时,催化剂继续分解,即[W10O32]4-阴离子结构受热分解。当温度超过500℃后,分解几乎完全,催化剂转化为稳定的WO3,质量不再变化。

3.3. 催化氧化脱硫效果

3.3.1. 不同脱硫体系脱硫效果的比较

在众多的氧化剂中,H2O2以其便宜的价格,反应副产物为水且对环境友好而被广泛接受。然而,H2O2是水溶性的,有机硫化物却存在于油相。氧化脱硫反应速率主要受两相传质速率的影响。由表1所示,当使用疏水型[Bmim]BP6为萃取剂时,硫的脱除率为14.8%;在离子液体中加入H2O2后,形成萃取氧化脱硫反应,硫的脱除率为30.7%;当催化剂[(CH3)3NC16H33]4W10O32,氧化剂 H2O2和疏水性离子液体构成离子液体乳液脱硫体系时,硫的脱除率迅速升高,达98.7%。因为双亲型催化剂[(CH3)3NC16H33]4W10O32与[Bmim]BP6和H2O2形成离子液体微乳液。该体系增加了氧化剂与底物的接触面积和接触几率。因此,离子液体乳液体系能有效的提高催化氧化反应进行。此外,在同样反应条件下不加离子液体[Bmim]PF6,该脱硫体系同样表现出高的DBT转化率,这是由于当催化剂[(CH3)3NC16H33]4W10O32,氧化剂H2O2和燃油形成了乳液体系,从而使得油中的有机硫化物转化成相应的砜后,但经该体系催化氧化脱硫后还需增加后续溶剂萃取(或吸附)脱硫工艺,才能使硫从油品中分离出来,且该脱硫体系存在催化剂难以回收的缺点。当在催化氧化体系中引入离子液体后,脱硫率虽然变化不大,氧化生成的砜类物质由于极性增大,极易溶解在离子液体微乳液中,反应结束后油相和离子液体乳液相自动分为两相,同时[(CH3)3NC16H33]4 W10O32还留在离子液体相中。此外,实验结果也表明,离子液体乳液脱硫体系的脱硫效果好于仅用离子液体萃取脱硫体系和乳液催化氧化脱硫体系的脱硫效果。

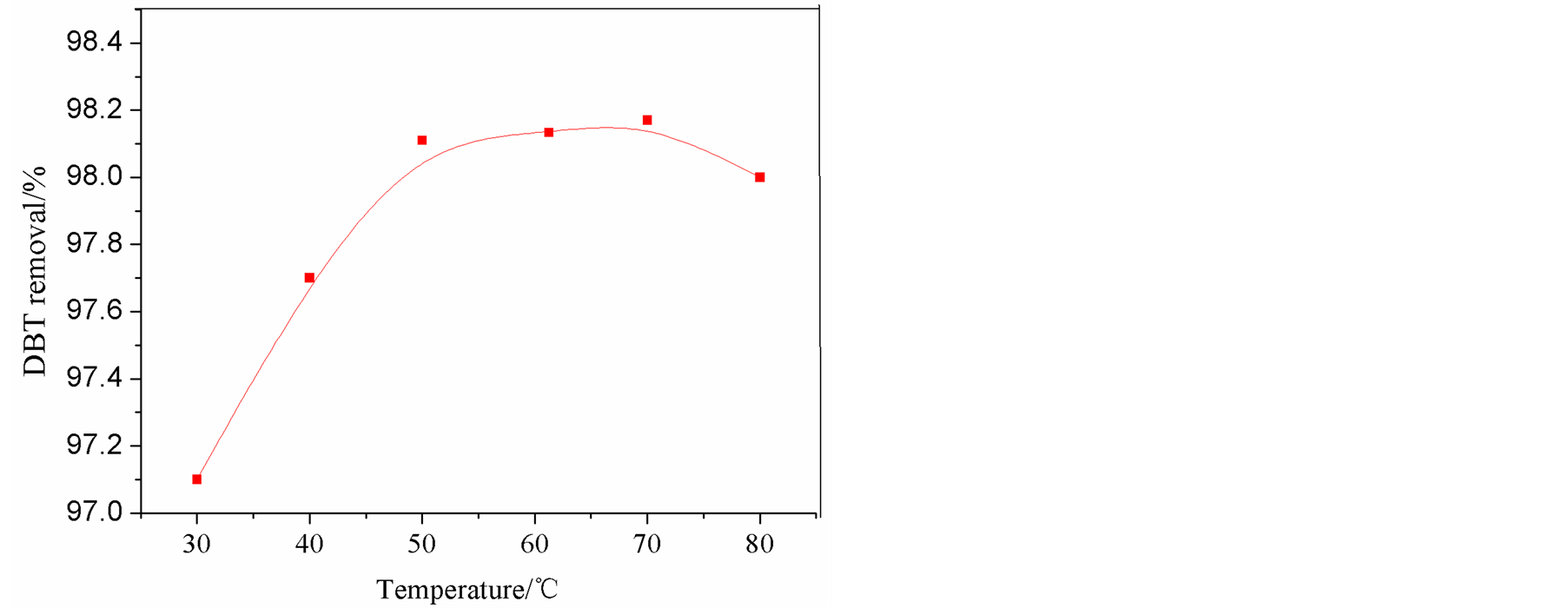

3.3.2. 反应温度对脱硫效果的影响

以(CH3)3NC16H33]4W10O32为催化剂、H2O2为氧化剂、[Bmim]PF6为反应溶剂和萃取剂,反应温度对脱硫效果的影响见图7。从图中可以看出,当反应温度在30℃~70℃之间时,随着温度的升高,DBT的脱除率单调增加,这是由于温度升高有助于增加活化分子的数量,从而提高氧化反应的速率。但当反应温度超过70℃时,燃油的脱硫率逐渐下降,这是由于反应体系中温度过高会导致H2O2分解,降低H2O2的利用率。由此可见,最佳反应温度应该是70℃。

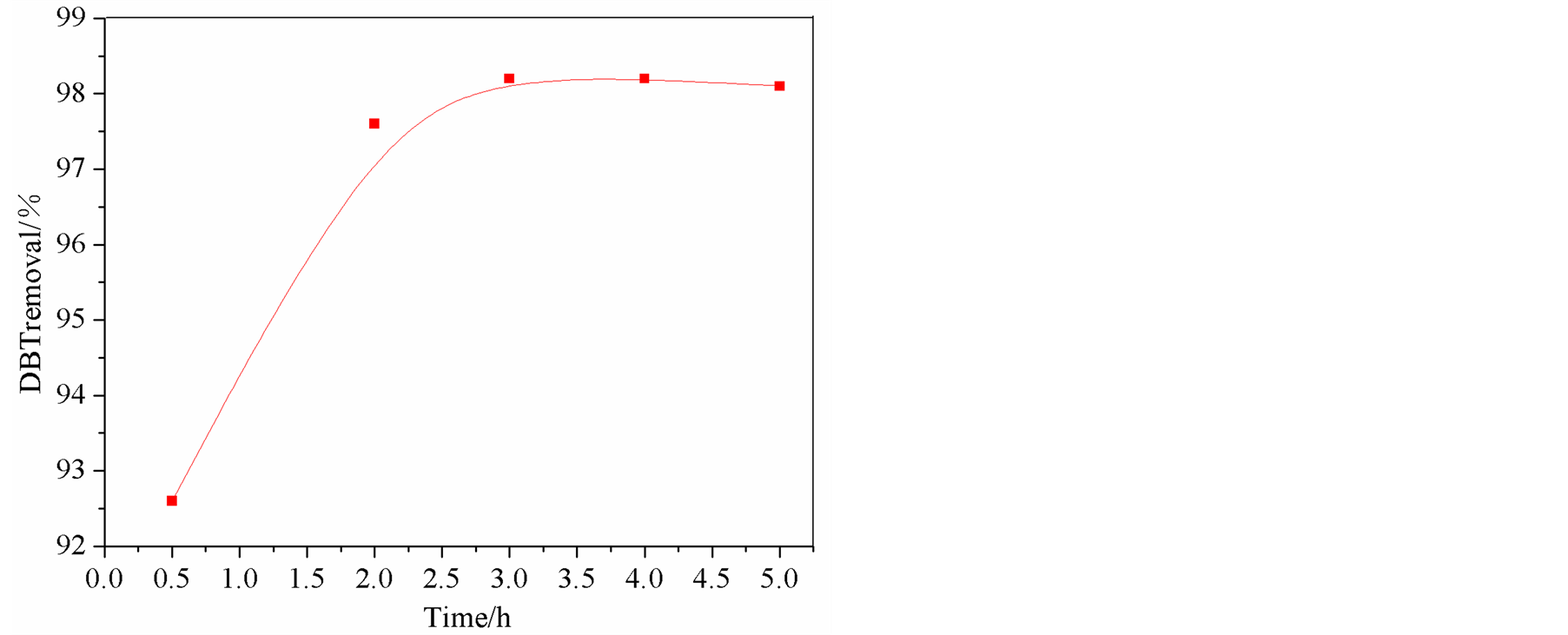

3.3.3. 反应时间对脱硫效果的影响

反应时间对脱硫效果的影响结果见图8所示,随着反应时间的增加,DBT的脱除率增大;当反应时间超过3 h时,硫的脱除率变化的不大。因此,选择脱硫反应体系的最佳反应时间为3 h。

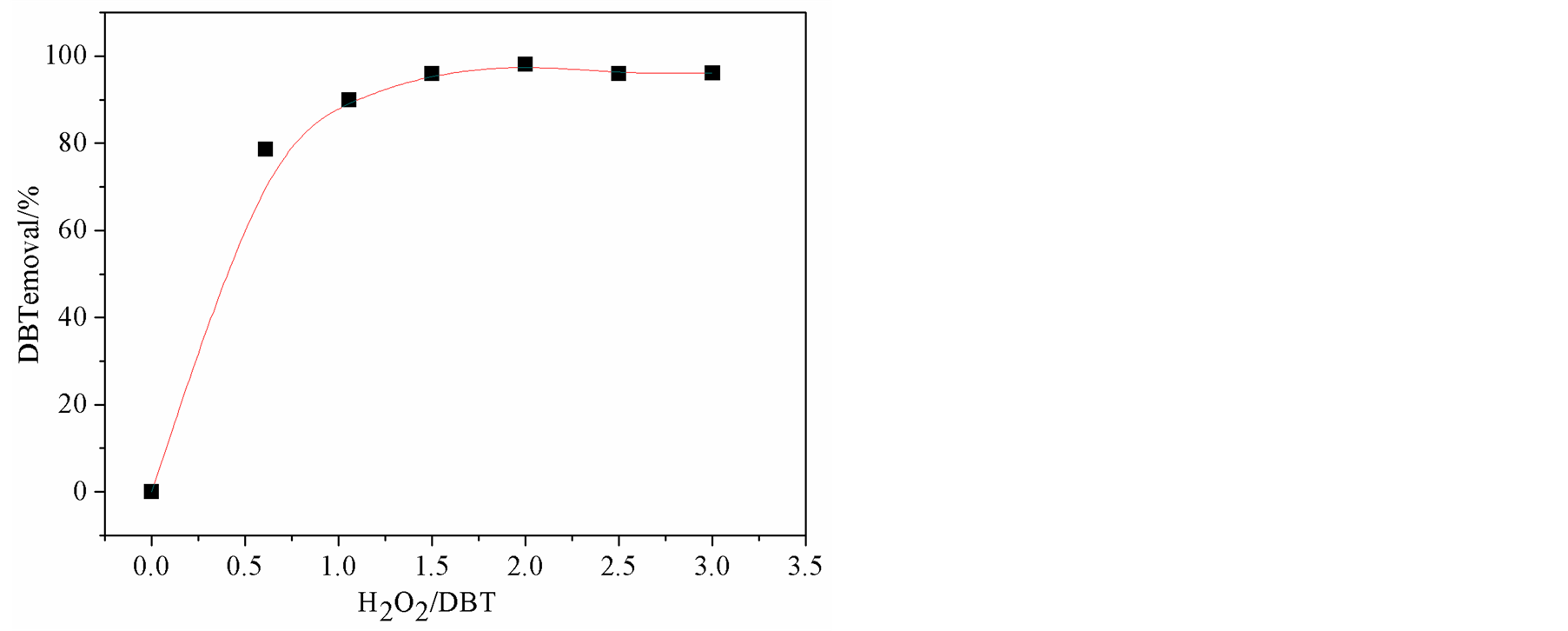

3.3.4. H2O2用量对脱硫效果的影响

H2O2用量对脱硫效果的影响如图9所示。从化学计量上讲,氧化1 mol DBT生成相应的砜需消耗2 mol的H2O2。由图9可见,随着H2O2用量的增加,DBT脱除率增大;即当n(H2O2):n(DBT) = 2时,DBT脱除率为98.7%,这是由于在脱硫反应中,存在H2O2对DBT的氧化作用和H2O2自身分解之间的竞争,且H2O2自身分解反应无法避免,H2O2的利用率无法达到100%[13] ;再增加H2O2用量,DBT脱除率增长缓慢,考虑到H2O2浓度过高会导致其分解,增加经济成本。因此,可选择n(H2O2):n(DBT) = 2较适宜。

Figure 6. TG-DSC curves of [(CH3)3NC16H33]4W10O32

图6. [(CH3)3NC16H33]4W10O32的TG-DSC曲线图

Table 1. Influence of different desulfurization systems

表1. 不同脱硫体系的脱硫效果

Conditions: IL = [Bmim]PF6 = 1 mL, modeloil = 5 mL, T = 70℃,n(DBT)/n([(CH3)3NC16H33]4W10O32) = 10:1, n(H2O2):n(DBT) = 2, t = 3 h.

Conditions: IL = [Bmim]PF6 = 1mL, modeloil = 5 mL, n(DBT)/n ([(CH3)3NC16H33]4W10O32) = 10:1, n(H2O2):n(DBT) = 2, t = 3 h.

Figure 7. Effect of reaction temperature on reaction

图7. 温度对反应的影响

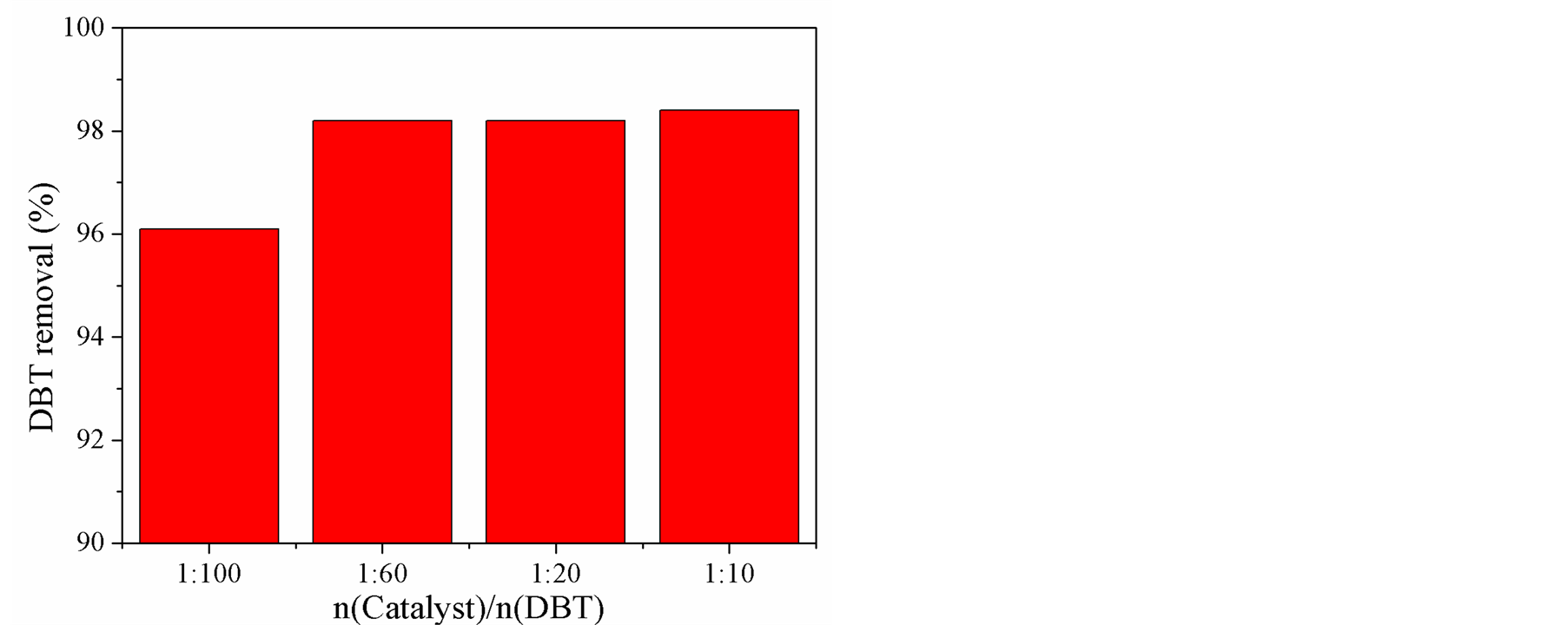

3.3.5. 催化剂量对脱硫效果的影响

以[(CH3)3NC16H33]4W10O32为催化剂,考察催化剂用量对脱硫效果的影响,实验结果见图10。由图10可见,随催化剂用量的增加,DBT脱除率增大;当n(催化剂):n(DBT) = 1:10时,DBT脱除率可达98.7%。这可能是因为随催化剂用量的增加,[(CH3)3NC16H33]4W10O32能提供的催化氧化反应活性中心增

Conditions: IL = [Bmim]PF6 = 1 mL, modeloil = 5 mL, T = 70℃, n(DBT)/n([(CH3)3NC16H33]4W10O32) = 10:1, n(H2O2):n(DBT) = 2.

Figure 8.Effect of time on reaction

图8. 反应时间对反应的影响

Conditions: IL = [Bmim]PF6 = 1 mL, modeloil = 5 mL, T = 70℃, n(DBT)/n([(CH3)3NC16H33]4W10O32) = 10:1, t = 3 h.

Figure 9.Effect of amount of H2O2 on reaction

图9. H2O2加入量对反应的影响

多,从而使DBT发生氧化反应的速率加快,因此,选择n(催化剂): n(DBT) = 1:10较适宜。

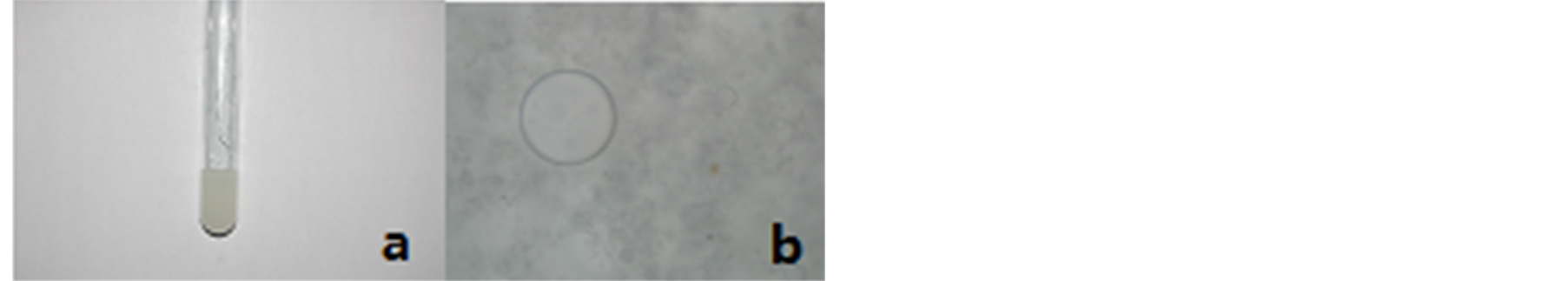

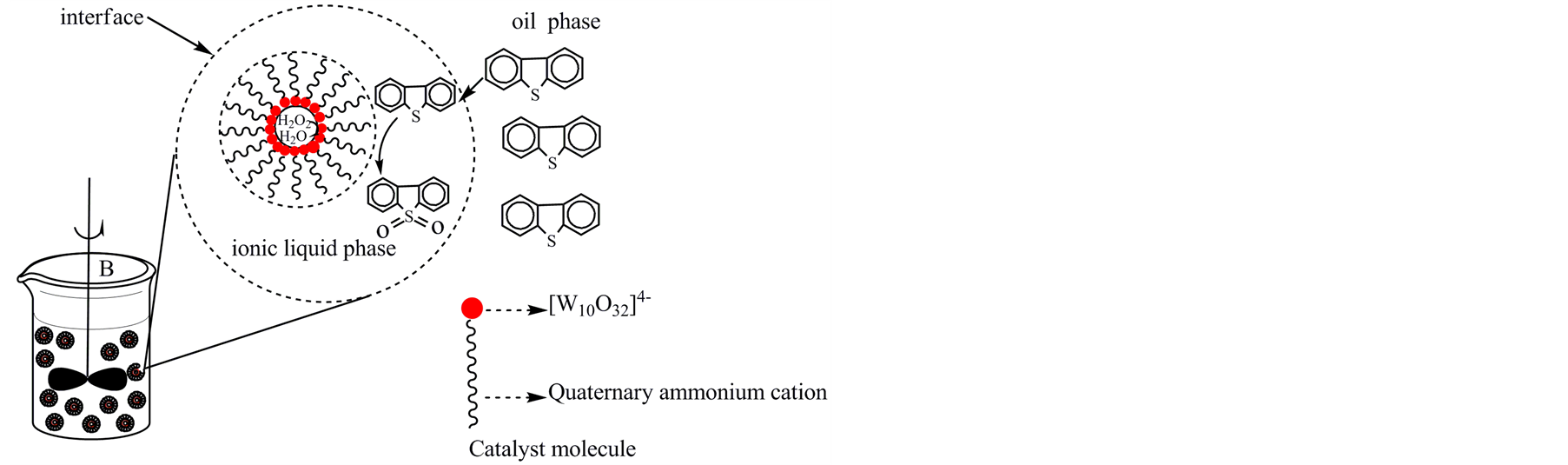

3.3.6. 离子液体乳液脱硫机理

在离子液体乳液催化氧化体系中,选用DBT作为底物来进行机理的研究。为了研究离子液体乳液催化氧化的反应过程,图11列出了在不同反应过程中体系的变化情况,当双亲性催化剂[(CH3)3NC16H33]4 W10O32和氧化剂H2O2加入到疏水性离子液体[Bmim]PF6形成乳白色离子液体乳液体系(见图11a),通过电子显微镜确定了离子液体乳液的形成(见图11b)。

图12展示了DBT催化氧化成二苯并噻吩砜(DBTO2)可能的机理示意图。在反应体系中,[(CH3)3NC16 H33]4W10O32与H2O2和疏水性离子液体[Bmim]PF6形成离子液体乳液。在不断搅拌下,离子液体乳液均匀的分布在油相中,每个离子液体乳液相当于相转移催化氧化脱硫微反应器。在季铵盐阳离子相转移作用下将过氧杂多阴离子中的活性氧转移到DBT中的S原子上,即将DBT氧化为二苯并噻吩砜类物质。由

Conditions: IL = [Bmim]PF6 = 1 mL, modeloil = 5 mL, T = 70℃, n(H2O2):n(DBT) = 2, t = 3 h.

Figure 10. Effect of amount of catalyst on reaction

图10. 催化剂量对反应的影响

(a) 离子液体乳液;(b) 离子液体乳液电子显微图。

Figure 11. The photographs of formed ionic liquid emulsion

图11. 离子液体乳液脱硫体系形成照片

Figure 12. The catalytic oxidation of DBT in ionic liquid emulsion system

图12. 离子液体乳液脱硫示意图

于砜类物质极性较大而极易溶于离子液体乳液中,反应结束后, 反应体系迅速自动分为两相,无硫油品在上层,反应产物留在离子液体中,通过循环反应多次后白色晶体开始从离子液体中析出,通过红外表征白色晶体,得出产物为DBTO2,与文献报道一致[14] 。

4. 结论

1) 采用了FT-IR,UV-Vis和TG等手段对制备的催化剂进行了相应的表征。实验结果表明:合成的催化剂为[(CH3)3NC16H33]4W10O32。

2) 研究了以H2O2为氧化剂、[(CH3)3NC16H33]4W10O32和[Bmim]PF6构建的离子液体乳液体系催化氧化模拟油中DBT的反应活性;实验结果表明,随H2O2和催化剂用量的增加、反应温度的升高和反应时间的延长,DBT脱除率单调增加;最佳反应条件为:以[(CH3)3NC16H33]4W10O32为催化剂,模拟油用量5 mL、离子液体[Bmim]PF6用量1 mL、反应温度T = 70℃、反应时间t = 3.0 h、n(催化剂):n(DBT) = 1:10和n(H2O2):n(DBT) = 2时,DBT脱除率可达98.7%,满足深度脱硫的要求。

项目基金

安徽理工大学青年教师科学研究基金自然类重点项目(QN201306)资助,安徽理工大学博士基金项目(2012YB002)资助,国家自然科学基金项目(51077013, 50873026 )资助。

NOTES

*通讯作者。