1. 引言

高速公路隧道建设需要穿越复杂多变的地层,其中风化花岗岩地层是常见的一种。由于风化作用导致花岗岩地层具有结构松散、岩体破碎,节理裂隙发育以及遇水软化等特点,在隧道施工中经常出现隧道成形不好、掉块甚至坍塌等现象,是施工中的难题之一。

国内学者在实际工程中,对隧道围岩变形、受力特征以及施工技术进行了一些研究。陈洪江 [1] 从花岗岩类全风化带的结构构造特征、变形特性与强度特性入手,结合若干工程实例,研究了花岗岩全风化带的工程地质特性;张海洋 [2] 研究了高地应力多层节理构造软岩地层中隧道围岩的蠕变特性,为支护结构的改进提供了依据;任文峰 [3] 分析了寨子岗隧道的实测数据,进而总结出富水全风化花岗岩地层中的隧道变形规律与力学特征;龚彦峰 [4] 总结了国内外类似工程的经验,结合数值模拟计算结果,提出富水地层中超大断面隧道的修建需遵循因地制宜,灵活处理的原则,建议采用大拱脚基础与多重支护等措施来控制变形和防止坍塌;周平 [5] 通过围岩室内物理力学实验,建立不同含水率地层中的隧道有限元模型,研究了含水率对希格达地层(河湖相沉积半成岩,具有水稳性差等特点)隧道围岩失稳的影响;徐莹 [6] 针对拉丁山全风化花岗岩隧道出现的塌方现象,提出了喷混凝土封闭掌子面,管棚支护联合注浆加固等措施。

风化花岗岩地层具有其独特的工程性质,风化、不规则结构面对变形的控制作用以及地下水等诸多效应,导致这类岩层的隧道变形复杂、多变,例如,即使实测变形量很小,但由于岩体破碎、岩质坚硬以及岩性较脆,实际中仍会出现超挖、围岩失稳、拱部掉块等现象。因此,风化花岗岩地层中的隧道变形规律及其控制技术是重要的研究课题。

本文依托甬台温高速公路渔寮隧道工程,分析实测数据,并结合数值模拟,对隧道出口段的围岩变形特征进行了分析,总结了风化花岗岩隧道变形的规律,提出了具有针对性的施工技术措施,对节理岩体中的隧道围岩变形控制与安全施工具有一定的指导意义。

2. 渔寮隧道工程概况

渔寮隧道是甬台温高速复线温州段最长的隧道,为三线高速公路隧道,隧道进口位于苍南县马站镇,出口位于马站镇西边村。隧道出口段位于完整性较差的花岗斑岩中,最大埋深约390 m。隧道净空断面采用三心圆,净宽15.4 m,属于大断面隧道。设计概况见下表1。

Table 1. The basic information about Yuliao tunnel

表1. 渔寮隧道设计概况

渔寮隧道地处山丘陵区,出口段主要穿越中-微风化花岗岩,埋深较浅且存在偏压,围岩分级IV~V级。中风化花岗岩厚达26.2 m~54.5 m,节理裂隙发育,岩体破碎,局部位置岩体沿裂隙方向风化严重。受地下水影响,掌子面较湿润,开挖时沿节理面有滴水现象,部分区段有围岩软化现象。岩块之间结合度较差,围岩整体性较差。施工过程中易产生超挖、局部掉块,甚至坍塌、变形超限等现象。图1为现场揭露的出口段掌子面地质情况。

Figure 1. Geology of the face in ZK368 + 248

图1. ZK368 + 248掌子面地质条件

3. 风化花岗岩地层隧道变形特征

3.1. 现场监测数据分析

分别从地表沉降、拱顶下沉和洞周收敛对渔寮隧道出口段围岩变形特征进行分析。

3.1.1. 拱顶下沉、洞周收敛

图2是出口段左、右隧洞的拱顶下沉和洞周收敛的空间分布特征,图中虚线表示出口段IV、V级围岩分界线。

由图2可见,出口段的拱顶下沉、洞周收敛变形稳定在4.0 mm~11.0 mm,变形量较小。每日最大变形速率稳定在1 mm/d以下,变形增长缓慢。就单个监测断面来说,未出现变形突变,变形发展较稳定。从围岩级别来看,V级围岩区段的隧洞变形量比IV级围岩区段的隧洞要大,拱顶下沉量也比洞周收敛值大,这是侧向地应力小于垂直地应力的结果。空间分布方面,不同里程的围岩变形差异较小,V级围岩区段的变形略大于IV级区段。

Figure 2. Vaulting down and cave convergence of exit section

图2. 出口段拱顶下沉、洞周收敛变形情况

总的来说,出口段隧道的拱顶下沉和洞周收敛的变形值在规范允许范围之内。但受节理裂隙影响,部分区段岩体沿裂隙面变形过大,甚至脱落掉块,故不能仅凭变形数据贸然对风化花岗岩隧道的围岩稳定性做出判断。施工过程中应重点加强拱顶处松散岩体的排查,严格遵循短进尺,弱岩爆的施工原则。

3.1.2. 拱顶下沉、洞周收敛

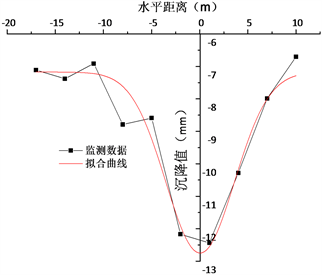

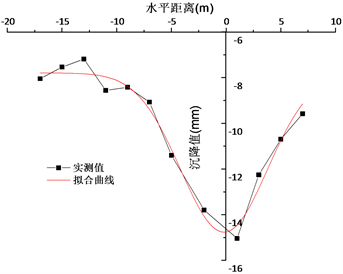

对ZK368 + 230、ZK368 + 240、YK368 + 221和YK368 + 231的地表沉降数据进行分析并绘制图3。

Figure 3. Settlement value of different mileage surface in the exit section

图3. 出口段不同里程地表沉降值

图中虚线是代表隧洞中线。由图3可知,右洞地表形成了明显的沉降槽,靠近隧洞中心位置的地表沉降量更大,而远离隧洞中心的地表沉降量随距离的增大而减小,这符合Peck [7] 提出的地面沉降槽近似呈正态分布的观点。Peck认为二维平面内,隧洞开挖引起的地表沉降满足下式(1):

(1)

式中,

是隧洞中线正上方地表的沉降值,即隧洞正上方地表的沉降值最大;y是隧洞中线至计算点的水平距离;i是从隧道中线到沉降曲线的拐点的水平距离,称为沉降槽宽度;

是计算点处的沉降值。

基于Peck的观点,利用Origin分析软件中的Peak Functions功能中的GussAmp模型:

(2)

对YK368 + 221和YK368 + 231两个断面的实测值进行拟合,拟合结果见下图4:

(a) YK328+231地表沉降值拟合

(a) YK328+231地表沉降值拟合  (b) YK328 + 221地表沉降值拟合

(b) YK328 + 221地表沉降值拟合

Figure 4. Surface subsidence in YK328 + 221 and YK328 + 231

图4. YK328 + 221、YK328 + 231地表沉降值

YK368 + 231、YK368 + 221:的回归模型依次为:

(3)

(4)

式中:x为地表计算点到隧道中线的水平距离,y为计算点处的沉降值,对应的拟合优度值R-square分别为0.912、0.961,拟合程度很好。利用此模型可以推测出不同水平位置处的地表沉降。

左洞处于浅埋地段,隧洞开挖虽未形成明显的沉降槽,但是在靠近隧洞中心处也有明显的沉降变形量增大的现象。从隧洞中线上方的地表沉降量值来看,YK368 + 231与YK368 + 211两个断面的沉降量平均值为ZK368 + 240和ZK368 + 230的2倍左右。

3.2. 数值模拟分析

为了更深入地研究风化花岗岩地层中的渔寮隧道的变形特点,应用FLAC3D数值模拟程序建立隧道三维模型,对渔寮隧道出口段进行施工过程数值模拟。

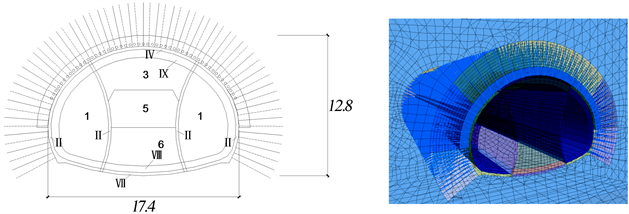

3.2.1. 计算模型的建立

基于设计资料,选取渔寮隧道出口段进行计算模拟。为减小模型边界效应,计算模型横向为隧道净宽15.44 m的4~5倍,竖向为隧道高度9.95 m的2~3倍,隧道埋深48 m,模型近似取为50 m。模型横向157.4 m,竖向98.8 m,沿隧道纵向50.0 m。根据设计要求,出口段V级围岩地段采用超前管棚支护,长管棚采用外径108 mm,壁厚6 mm的热轧无缝钢管,钢管环向间距40 cm,外插脚2˚。采用双侧壁导坑法开挖,见图5。

Figure 5. Tunnel size (unit: m) and tunnel model

图5. 隧道尺寸(单位:m)及隧道模型

3.2.2. 计算参数确定

隧道围岩采用Mohr-Coulomb模型。采用beam结构单元模拟长管棚中的钢管,对注浆加固的管棚区域采用shell单元模拟,喷射混凝土也采用shell单元模拟,锚杆采用cable结构单元模拟,按照设计中的100 cm × 50 cm呈梅花型布置。开挖岩体则通过赋予本构模型为null进行模拟。相关的材料参数如下表2所示。

Table 2. The basic information about Yuliao tunnel

表2. 渔寮隧道设计概况

在模型中,采用等效弹模 [8] 的方法处理管棚中的钢管内的水泥浆的作用,即将管内混凝土的刚度折算给管棚,按照下式(5)进行弹性模量的折算:

(5)

式中:

、

和

分别对应钢管、水泥浆以及外层混凝土的弹性模量;

、

和

分别代表钢管、水泥浆和外层混凝土的有效横截面面积。利用上式(5)得到管棚折算弹性模量为32.2 GPa。简化起见,管棚的密度以及泊松比视作与外层C30混凝土护拱一致。

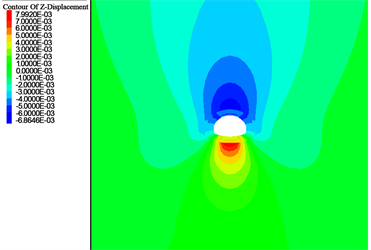

3.2.3. 计算结果分析

模拟计算过程中,分别对隧洞拱顶、左、右拱腰、隧洞底板、左、右拱肩、二衬拱顶、二衬左、右拱腰、二衬左、右拱肩、二衬底板以及管棚顶点等位置设置了监测点。

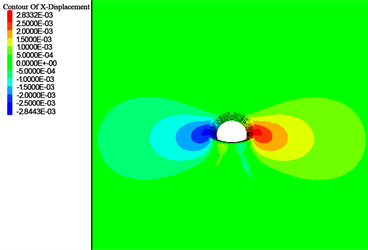

图6是计算得到的隧道围岩变形云图,可见,隧洞开挖引起的变形主要集中在拱顶、拱腰以及仰拱位置处。其中仰拱最大变形达到约8.0 mm,拱顶下沉最大达到6.9 mm,拱腰位置处最大的横向变形达到2.8 mm,模拟结果与实测数据基本吻合。

(a) 隧道围岩竖向变形云图

(a) 隧道围岩竖向变形云图  (b) 隧道围岩横向变形云图

(b) 隧道围岩横向变形云图

Figure 6. Tunnel surrounding rock deformation contour (unit: m)

图6. 隧道围岩变形云图(单位:m)

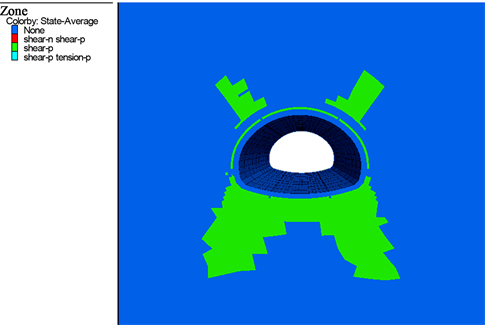

数值模拟得到变形结果表明,渔寮隧道出口段的采用的超前管棚支护体系以及双侧壁导坑开挖工法有效抑制了隧道围岩变形,将隧道围岩变形控制在较小的范围内。下图7显示的是隧洞开挖引起的塑性区分布情况,蓝色表示的是未出现塑性破坏,绿色表示的是出现塑性剪切破坏。由图7可知,隧道开挖引起的塑性破坏主要集中分布在拱脚以及拱肩位置处。另外由于管棚与围岩间弹性模量差距较大,导致管棚与围岩间存在剪切破坏区域。建议施工中对拱肩、仰拱和拱脚处进行支护结构加固、打设超前注浆锚杆等措施,并注意掌子面排水,防止因地下水软化围岩扩大围岩塑性区面积。

Figure 7. Tunnel surrounding rock plastic zone (unit: m)

图7. 隧道围岩塑性区(单位:m)

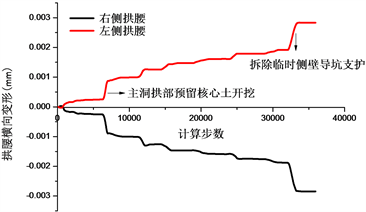

模拟过程中监测每步施工工况下的拱顶变形以及拱腰位置处收敛变形,绘制变形随计算步数变化的曲线,见图8。图中标识出了变形发生突变的工况,可以发现:临时侧壁导坑支护对于拱顶下沉以及拱腰收敛都有很好地限制作用,一旦拆除之后,拱顶和洞周就会发生较明显的变形,变形绝对值增加分别达到约2.0 mm以及1.0 mm。由于主洞拱部的岩体的开挖,围岩应力得到释放,隧洞拱部围岩失去支撑,从而也产生了较大的变形,计算结果显示,由于主洞拱部土体开挖,产生了约2.0 mm的拱顶下沉突变。

(a) 拱顶下沉——计算步数曲线

(a) 拱顶下沉——计算步数曲线  (b) 拱腰收敛——计算步数曲线

(b) 拱腰收敛——计算步数曲线

Figure 8. Tunnel deformation—calculating step curve

图8. 隧道变形——计算步数曲线

4. 结论

1) 渔寮隧道出口段处于风化花岗岩地层中,围岩级别由洞口向内逐步自V级往IV级过渡,在隧道变形沿纵向的变化中能够反映出来,V级围岩区段的隧洞变形量比IV级围岩区段的隧洞要大,IV、V级围岩的分界线也在隧道变形中能反映出来。

2) 渔寮隧道出口段右洞地表形成了明显的沉降槽,根据实测地表沉降数据,基于Peck理论,拟合得到地表沉降预测模型表达式,据此可推测出不同水平位置处的地表沉降量。

3) 数值模拟结果显示:双侧壁导坑临时支护的拆除以及主洞拱部岩体开挖是引起隧道围岩变形的主要工况;开挖导致拱肩、仰拱和拱脚处出现较大的塑性区,是施工中重点控制变形的位置。

4) 在渔寮隧道出口段的风化花岗岩地层施工中,围岩条件较差的V级围岩段采用长管棚或超前小导管注浆预支护,节理裂隙发育和断层等软弱围岩地段设置超前砂浆锚杆,不同围岩条件采用合理的开挖工法,控制爆破减少围岩扰动和减少超挖,多项施工技术措施控制围岩变形,预防出现地表坍塌、拱顶掉块及变形超限等问题。