1. 引言

齐家北地区位于松辽盆地北部齐家–古龙凹陷北段,勘探面积3500 km2,白垩系泉头组三、四段的扶余油层为研究区重点勘探层位。按照三次资评的资源量估算,该区具有石油远景资源量1.0亿吨,因此,扶余油层作为油气产能的接替重要层位,对它的勘探评价显得日益重要 [1] [2] [3] [4] 。前人关于齐家北地区的构造、沉积、储层及烃源岩等方面做了大量的工作 [1] - [14] ,发现了齐家北油田,其油气主要集中在鼻状构造的主体部位,多为构造油藏。近年来,随着甩开预探,采油厂滚动开发,在鼻状构造带边部、斜坡带及凹陷区发现了岩性油藏,勘探实践表明断层–岩性、岩性油藏及微幅度油藏已成为该区扶余油层挖潜增储的重要勘探领域。区中扶余油层主力含油层FI1油层组具有沉积相类型复杂、砂体厚度变化快、油藏规模小、隐蔽性强、油水关系复杂的特点,导致钻井成功率低、勘探效益差,这就要求加强该区精细的地质研究,弄清砂体及沉积微相展布特征,为下一步的成藏分析及精细勘探开发提供地质依据。

笔者在对研究区105口探井资料研究的基础上,通过大量钻井岩心的观察、测井资料、单井相及测试分析资料对该区沉积相进行研究,详细探讨了FI1-1、FI1-2和FI1-3沉积期沉积相平面展布特征及演化规律,并预测有利区。近三年来,在沉积认识及成藏分析成果指导下,部署了J91、J461等探井获得了高产工业油流,进一步拓展了齐家北地区的勘探前景。

2. 地质概况

齐家北地区构造上横跨泰康隆起带、龙虎泡大安阶地、齐家古龙凹陷、大庆长垣四个二级构造单元(图1),总体呈西北部高、东南部低缓,中间坳两侧隆的构造格局。松辽盆地演化大致经历了热隆张裂、裂陷、坳陷、和萎缩褶皱四个阶段 [1] [3] ,坳陷期沉积了早白垩世泉头组、晚白垩世青山口组、姚家组和嫩江组地层。其中泉头组三、四段沉积时期气候干旱,盆地稳定沉降,古地形相对平坦,发育河流-浅水三角洲-湖泊为主的陆相碎屑岩沉积。发源于盆地周边的讷河、拜泉、怀德、保康、白城及齐齐哈尔等6条水系向盆地中心汇集 [1] [2] ,齐家北地区位于西北部齐齐哈尔沉积体系和北部讷河–依安沉积体系前端的交汇地带,主要发育河道砂、三角洲平原分流河道、三角洲前缘砂体,纵向上砂体错叠分布、厚度大,为油气提供了良好的储集空间,与上覆青一段大面积分布的湖相烃源岩相互匹配形成了良好的生储盖组合。区中扶余油层对应于泉三段上部及泉四段地层,可细分为FI1、FI2、FI3、FII1、FII2和FIII共6个油层组。研究区主力油层为FI1油层组,地层厚度25~40 m,自下而上可进一步细分为FI1-3、FI1-2、FI1-1共3个砂层组。

Figure 1. Location map of north Qijia area

图1. 齐家北地区区域位置图

3. 沉积相类型及特征

根据岩心、沉积构造、剖面结构、岩性组合、测井曲线及地震等资料综合分析,确定研究区FI1油层组为浅水湖泊三角洲沉积体系,根据其沉积特征,可划分为三角洲平原亚相、三角洲前缘亚相和浅湖等亚相类型,主要由三角洲平原分流河道、水下分流河道、河口坝、分流间湾及席状砂等微相构成。

3.1. 三角洲平原亚相

1) 分流河道。岩性主要为浅灰色、浅灰绿色细–中粒砂岩或钙质胶结细砂岩及粉砂岩夹薄层泥岩,砂体底部可见冲刷面及冲刷泥砾,略具定向性,如D37井井深1819.5 m处为钙质胶结细砂岩,见泥砾,泥砾大小不一,最大达0.5 × 3.0 cm,一般为1.5 × 0.3 cm。岩性剖面呈下粗上细的正旋回沉积特征,分流河道砂体厚度一般为2~3.5 m,多期河道叠加厚度可达5~8 m。发育板状交错层理、块状层理、平行层理,反映水动力较强的特点,偶见碳屑。自然伽玛曲线呈中–高幅箱形或齿化箱型、钟形,顶底突变接触关系。

2) 分流间洼地。分流河道之间发育分流间洼地沉积,主要为杂色、紫红色泥岩、灰绿色泥岩、薄层粉砂质泥岩组成,往往富含钙结核或钙结层,厚度较大,发育水平层理。自然伽玛曲线表现为低幅值变化的直线形或微齿形。

3) 决口扇。主要为浅灰色粉砂岩、泥质粉砂岩为主,泥质含量较高,沉积砂体厚度一般小于1.5 m,见交错层理、砂纹层理。自然伽玛曲线呈中低幅指状或漏斗形,底部呈突变顶部呈渐变关系。

3.2. 三角洲前缘亚相

三角洲前缘亚相是三角洲沉积的主体部分,发育于湖水面至浪基面之间,系三角洲平原分流河道进入湖盆内的水下沉积区。由水下分流河道、河口坝、席状砂、分流间湾等微相组成。

1) 水下分流河道。岩性主要为灰色、浅灰绿色细砂岩、粉砂岩中夹薄层泥质粉砂岩组成,可见炭化植物碎片,砂岩底部可见冲刷面,其上可见冲刷泥砾呈扁平状、长条状或撕裂状,略呈定向排列。单个水下分流河道一般具有向上变细正粒序剖面结构,经开发区砂体解剖表明,水下分流河道单砂体厚1.5~3 m,叠加厚度4~7 m,砂体宽度300~500 m,砂体中上部物性较好,研究区水下分流河道砂体孔隙度为12%~20%,渗透率为1~110 mD,为区中最有利的储集砂体类型。沉积构造上自下而上主要发育底部冲刷构造、板状交错层理、平行层理、波状交错层理等(图2)。自然伽玛曲线表现为箱形、齿化箱形及钟形。与三角洲平原分流河道区别在于其分流河道间的泥质沉积颜色较深,前缘水下分流河道砂体厚度上薄些,冲刷面规模较平原分流河道小,常出现下部是水下分流河道上部为席状砂沉积微相组合(图3)。

2) 河口坝。岩性主要为灰、深灰色粉砂岩、泥质粉砂岩及细砂岩组成,单砂体厚度一般1.5~2 m,叠加后厚度可达3~4 m。自下而上发育水平层理、波纹层理、变形层理及平行层理等,常见滑塌变形构造、包卷层理等。具有典型的粒度向上变粗逆粒序结构。自然伽玛曲线呈漏斗形或多个漏斗形叠加。

1–细砂岩;2–粉砂岩;3–泥质粉砂岩;4–粉砂质泥岩;5–泥岩;6–冲刷泥砾;7–板状交错层理;8–平行层理;9–波状层理。

1–细砂岩;2–粉砂岩;3–泥质粉砂岩;4–粉砂质泥岩;5–泥岩;6–冲刷泥砾;7–板状交错层理;8–平行层理;9–波状层理。

Figure 2. Sedimentary microfacies map of underwater distributary channel of FI oil Formation in north Qijia area (D36 well)

图2. 齐家北地区FI1油层组水下分流河道沉积微相图(D36井)

1–钙质胶结细砂岩;2–细砂岩;3–粉砂岩;4–泥质粉砂岩;5–粉砂质泥岩;6–泥岩;7–板状交错层理;8–平行层理;9–水平层理;10–变形层理。

1–钙质胶结细砂岩;2–细砂岩;3–粉砂岩;4–泥质粉砂岩;5–粉砂质泥岩;6–泥岩;7–板状交错层理;8–平行层理;9–水平层理;10–变形层理。

Figure 3. Sedimentary microfacies map of sheet sand of FI oil formation in north Qijia area (J57 well)

图3. 齐家北地区FI1油层组席状砂沉积微相图(J57井)

3) 席状砂。发育于前缘分流河道末端,呈片状或席状发育,岩性以粉砂岩为主夹薄层深灰色泥质粉砂岩、粉砂质泥岩,砂体分布面积范围大,厚度一般0.8~1.5 m,砂质较纯,其孔隙度为11%~16%,渗透率为1~70 mD,为区中有利的储集砂体类型。常发育平行层理、水平层理、波状层理、变形层理及透镜状层理(图3)。自然伽玛曲线呈齿状、指状。

4) 分流间湾。前缘分流河道之间与湖水相通的低洼地区即为分流间湾。岩性主要为一套细粒悬浮成因的泥岩、粉砂质泥岩所组成。发育水平层理、砂纹层理和透镜状层理,常见大量植物碎屑、根系。与前三角洲泥及浅湖不易区分,常结合相序加以区分。

3.3. 浅湖亚相

齐家北地区扶余油层浅湖亚相能识别出浅湖泥及席状砂微相,主要分布在FI油层组沉积末期,岩性较细,主要以泥岩、粉砂质泥岩及泥质粉砂岩条带为主,以大片泥坪堆积为主,常见炭化植物碎屑,泥岩颜色主要为红褐色、褐色、灰色、灰绿色,其泥岩颜色偏红可能与当时炎热干旱的气候条件有关,导致滨浅湖砂坝基本不发育。

4. 沉积相展布特征及演化

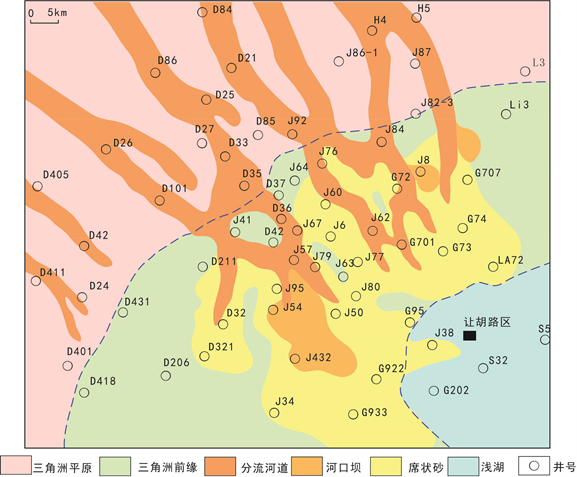

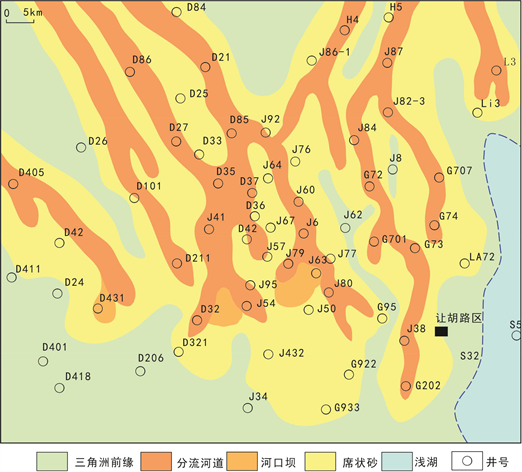

齐家北地区FI1-3沉积时期,物源主要来盆地北部及西北部,砂体走向呈近南北和北西南东西方向,河道砂体呈多级次分叉汇合,砂体厚度3~5 m,局部达6~8 m,砂地比一般为20%~40%;研究区大部分发育三角洲平原亚相,其次为三角洲前缘亚相,东南部发育浅湖沉积;沉积微相以三角洲平原分流河道、三角洲前缘水下分流河道、席状砂、河口坝和分流间洼地为主(图4)。FI1-2沉积时期沉积相基本继承了FI1-3沉积期的展布格局,砂体也呈近南北和北西南东西向展布,砂体厚度变化不大(图5)。与FI1-3相比而言,浅湖面积略有变大,相应的前缘席状砂分布面积进一步扩大,由于该时期物源供应有所减弱,湖平面缓慢上升,导致三角洲平原分流河道延伸距离长,而前缘水下分流河道延伸距离相对短些,同样以三角洲平原的分流河道和三角洲前缘的水下分流河道及席状砂为主。FI1-1沉积时期由于湖进规模进一步扩大,湖岸线往东北方向发生迁移,随着北部物源供应增强,研究区大面积发育三角洲前缘亚相,以三角洲前缘的水下分流河道和席状砂为主,区中发育多条呈北西南东向或近南北向展布水下分流河道,河道交叉汇合更强且延伸距离较远(图6)。研究区中部砂体最为发育,厚度3~7 m,砂地比为20%~50%,水下分流河道末端及席状砂砂体厚度1~2.5 m。

通过以上研究表明,FI1沉积期齐家北地区经历早期缓慢的湖侵,晚期快速湖侵的过程,形成了浅水三角洲沉积体系。齐家北地区主要受北部及西北部物源控制,发育三角洲平原、三角洲前缘及浅湖亚相,其中平原分流河道和水下分流河道沉积微相占绝对优势,并且垂向上形成了多期水下分流河道相互叠置、平面上交叉汇合的复合砂体。FI1-3和FI1-2沉积时表现为缓慢水进缓慢岸退,导致三角洲前缘砂岩延伸距离短,分布范围小。FI1-1沉积期表现为快速湖侵快速岸退,研究区三角洲前缘亚相向南部延伸距离远,在三角洲向前推进过程中,水下分流河道砂体发生强烈的横向迁移,砂体交叉汇合更加为明显,砂体厚度明显增大。

5. 有利区预测

通过扶余油层12口试油探井累计21层的沉积微相类型、砂体厚度等统计结果表明(见表1),含水工业油流及低产油水层为水下分流河道砂体占50%,有效厚度2.5~3.6 m,其孔隙度15%~20%;含水工业油流及低产油水层为席状砂砂体占35%,有效厚度0.8~2.2 m,孔隙度11%~16%;含水工业油流为河口坝砂体占15%,有效厚度1.2~2 m,其孔隙度10%~15%。区内中高产井D37、J57及J79井储层砂体类型为水下分流河道砂体。综上可知,水下分流河道砂体物性最好,为研究区中最有利储集砂体类型,其次为席状砂。

Figure 4. The distribution map of sedimentary facies in the depositional time of FI1-3 oil Formation in north Qijia area

图4. 齐家北地区FI1-3期沉积相展布图

Figure 5. The distribution map of sedimentary facies in the depositional time of FI1-2 oil Formation in north Qijia area

图5. 齐家北地区FI1-2期沉积相展布图

Figure 6. The distribution map of sedimentary facies in the oil depositional time of FI1-1 oil Formation in north Qijia area

图6. 齐家北地区FI1-1期沉积相展布图

Table 1. Statistics of reservoir sandstone-body layers with oil in FI1 oil formation for north Qijia area

表1. 齐家北地区FI1油层组含油井段储层砂体类型统计表

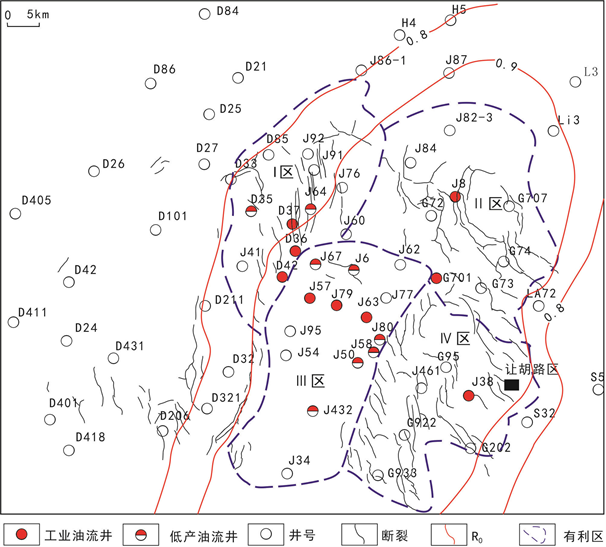

研究区中已发现的油藏类型以岩性、断层岩性油藏为主,工业油流井及低产油流井均分布在水下分流河道及席状砂砂体之中,沉积微相分布控制着油藏的分布。已发现的油藏主要集中在断裂带附近或构造高点,据统计区中扶余油层厚度与断裂具有明显的相关性,断裂密集带部位油层厚度大,一般4~12 m,断裂不发育处的油层厚度一般只有2~6 m。断层的发育在一定程度上也控制了纵向上油气成藏的深度,区中扶余油层油气主要富集在FI1油层的中上部,下部油气主要分布在断裂带附近且厚度较薄。研究区的油源主要来自上覆青一段的湖相暗色泥岩,从现有探井揭示油气分布上,油气显示及工业油流井主要分布在R0 > 0.8的有效烃源岩范围内,而当烃源岩R0 < 0.8时,只在零星的构造高部位获工业油层或低产油层,断裂附近见含油显示,绝大多数探井的砂岩储层以水层或干层为主。且区中青一段暗色泥岩生油时期地层存在超压 [14] ,为来自青一段的油气向下运移到扶余油层中提供了充足的动力。

综上可知,油气成藏主要受构造、沉积及源岩控制。因此,依据区中断裂分布、油藏类型、试油成果及测试资料综合分析,预测出齐家北地区四个有利区(图7)。有利区I区位于J92-D42井区,处于平原及前缘交汇处,分流河道砂体发育,区中密集分布近南北向断裂切割呈北西南东向展布河道砂体,加上上覆青山口组青一段烃源岩R0大于0.8,在断层附近有利于油气富集,易形成断层–岩性油藏,是寻找断层–岩性油藏的有利地区,勘探重点是落实断层与砂体匹配关系;有利区II区位于J84-G73井区,主要发育水下分流河道及席状砂砂体,位于青一段生油主体区内,北西南东向砂体与近南北向断层的良好配置,并伴有生排烃期的构造隆起,整体成藏条件优越,有利于油气大量富集成藏,是寻找断层–岩性油藏最有利地区;有利区III区位于J57-J432井区,主要发育三角洲前缘亚相的水下分流河道、河口坝和席状砂等砂体,该区断裂相对不发育,但仍处于青一段生油主体区内,且青一段暗色泥岩生油时期地层存在超压 [14] ,石油运聚动力较充足,超压作用有利于生成的油气沿断裂或微裂隙下排进入下部储层,油气在该区具有连片分布特征,是寻找大面积岩性油藏或局部断层–岩性油藏最有利区;有利区IV区位于G95-G922井区,处于三角洲前缘和滨浅湖的交替沉积区,主要发育三角洲前缘末端河道、席状砂及砂坝等砂体,砂体厚度相对薄,但紧邻上覆青一段优质烃源岩,北西南东向及近南北断裂与条带状或透镜状砂体相互切割,易于形成断层–岩性油藏,局部形成岩性油藏。

Figure 7. The prediction map of favorable areas of FI1 formation in north Qijia area

图7. 齐家北地区FI1油层组有利区预测图

6. 结论

1) FI1油层组主体为三角洲平原、三角洲前缘亚相沉积,主要由三角洲平原分流河道、前缘水下分流河道、分流间湾、河口坝及席状砂等微相构成。其中水下分流河道、席状砂和河口坝砂体为有利储集砂体类型。

2) FI1-3、FI1-2沉积期以角洲平原–三角洲前缘沉积为主,河道砂体分叉汇合明显。FI1-1沉积期以三角洲前缘沉积为主,水下分流河道砂体发生强烈的横向迁移,河道砂体交叉汇合更为明显。

3) 依据沉积相、断裂特征、烃源岩及试油成果,预测出了4个有利区,明确了不同有利区主要发育的油藏类型及勘探重点,为下步勘探部署指明了方向。

基金项目

国家“十三五”科技重大专项“大型岩性油气藏形成主控因素与有利区带评价”(2017ZX05001-002)。

NOTES

*通讯作者。