1. 引言

本文运用作者(陈立军,2012)所提出的地震地热说原理与工作方法 [1] [2] [3] [4] ,研究吉林松原的中强地震活动与中国珲春地震柱构造的关系。地震地热说原理认为,全球90%以上的壳内强震与火山活动,都是源于地球深部的热能沿着地震柱构造自下而上逐层积累、逐层驱动所致,而并非地表构造运动碰撞的结果。地震柱构造是依据高精度地震目录(比如美国的ANSS,地中海的EMSC和日本的JMA等具有可比性的地震目录)的震源深度资料所划分的24个倒立的直下型圆锥体,最大深度200~650 km,是地震地热说的物质基础和能源平台。中国珲春地震柱构造为第08号(图1),目前处于潜伏状态,2005年开始的吉林省松原地区中强地震活动,似乎给珲春地震柱构造带来了重大的构造活动信息。

壳内强震指发生在壳内的6.5或7级以上地震,几乎涵盖所有造成1000人以上死亡的地震(图1),其成因解释五花八门。作者运用地震地热说原理与工作方法,广泛研究了全球一些重要的壳内强震与火山活动的成因及其前兆信息 [5] - [14] ,也做过一些地震预测的试验与设想 [15] [16] [17] [18] ,似乎可以为人类的地震预测事业展现丝丝曙光。

2. 资料整理与分析处理方法

2.1. 地震目录的选取

地震地热说的研究原理与方法,完全依赖于具有高精度震源深度资料的地震目录。为此,本文采用从公网上获取并整理的3套地震目录 [19] 。其中包括:

CEDC统一地震目录,来自中国国家地震科学数据共享中心(China Earthquake Data Center),网址http://data.earthquake.cn/data/datashare_tyml_query.jsp,时段1965~2019.5,包含−0.1级以上共860,581条中国及周边地震记录。

ANSS (Advanced National Seismic System)复合地震目录(ComCat),来自北加利福利亚地震数据中心(Northern California Earthquake Data Center),时段1963~2019.5,共计包括全球4级以上地震记录456,888条。网址包括https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/和https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/#site-sectionnav。

Figure 1. The drawing of Songyuan earthquake and Hunchun Seismic Cone Tectonic

图1. 松原地震与珲春地震柱构造位置图

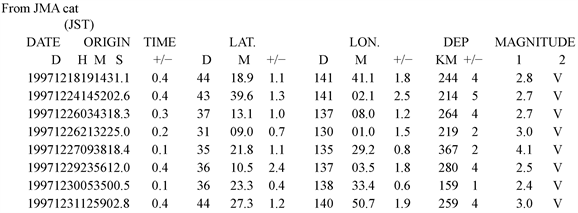

JMA地震目录,来自日本气象厅(Japan Meteorological Agency),时段1997.10~2017.12,包含−0.1级以上日本及周边地区2,955,365条地震记录。网址http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/bulletin/eqdoc.html。

2.2. 关于震源深度

关于地震震源深度的精度,可以从ANSS和JMA两个地震目录获得(图2)。这两个目录的深度测定误差具有很好的一致性。ANSS目录包含全球4级以上地震,大量地震的深度测定误差均在几公里的量级,个别偏远地区的深部地震误差可达20多公里。JMA目录的深度误差均在几公里的量级。

2.3. 地震目录的适用性分析

珲春地震柱构造位于114˚~135˚E,35˚~55˚N地区,由不同地震目录所采集的地震数分档统计如表1所示。由表1可见:

(1) 三个地震目录所描述的深源地震基本一致,最大深度约为600 km。

(2) ANSS目录的4级以上地震数量偏少,JMA目录明显偏置,只宜参考。

(3) 鉴于目前地震目录的科技水平,地震地热说当前最为关注的是未来壳内强震活动的时间和地点,暂不考虑能量关系,因此不对相关地震集的震级-频度关系做过分要求。

2.4. 资料分析处理方法

地震地热说的分析方法,首先按照地震柱构造定义选取研究区的地震目录,然后采用地震与火山活动的平面分布、三维立体分布和震源深度时序分布分别研究地震柱构造的总体活动特征以及区内可分离的地震子柱构造的活动特征,总结以往事件的前兆信息并为后续事件的预测提供工作方法与经验。在原始数据同等精度的前提下,本方法的工作结果是唯一的,可重复的。

Figure 2. A depth measurement precision instance

图2. 震源深度测定精度实例

Table 1. The earthquake statistics of Hunchun Seismic Cone Tectonic collected by different earthquake catalogue

表1. 由不同地震目录所采集的珲春地震柱构造地震统计表

3. 珲春地震柱构造的一般性描述

作者曾于2011年讨论过中国珲春地震柱构造,提供了地震层析图像依据,并展示了太平洋西北部地震柱构造林立的图像 [20] 。本文在此基础上作进一步的阐述。

3.1. 珲春地震柱构造的地震与火山分布

珲春地震柱构造的地震活动与火山活动分布见图3。由图可见,深源强震投影到地表位于吉林珲春地区,其深度为600 km左右,最大强度7级以上。3个地震目录基本一致。

震源深度35 km以内的壳内强震,发生在由珲春向西南方向延伸的一个直线条带上,包括海城(1975年7.4级)、唐山(1976年7.9级)、邢台(1966年6.8级)和渤海(1969年7.3级)。无独有偶,长白山火山(最晚喷发于1903年 [21] )也在同一条带之内。

由珲春向西北方向,则有黑龙江五大连池的火山(最晚喷发于1776年 [21] )和近几年吉林松原地区的中强地震活动。

按照地震地热说的原理,壳内强震与火山喷发是地震柱构造释放机械能(地震)和热能(火山)的两种不同方式,是一对孪生兄弟。2016年日本九州的熊本7.3级地震后,紧接着就是两个火山喷发,算是将这个原理说得一清二楚了。因此,搞地震研究的人们拒绝谈火山,是一个天大的误会。

如此,一个珲春地震柱构造,便将整个东北与华北地区的壳内强震活动及火山活动全部串联起来了。

图中的壳下地震,指震源深度在35 km以上的地震。

1965~2019.5,壳内地震M ≥ 3.0,壳下地震M ≥ 0,据CEDC地震目录。

1965~2019.5,壳内地震M ≥ 3.0,壳下地震M ≥ 0,据CEDC地震目录。

Figure 3. Earthquakes and volcanoes in Hunchun Seismic Cone Tectonic

图3. 珲春地震柱构造的地震与火山分布

3.2. 珲春地震柱构造的三维立体图像

由3个地震目录所产生的珲春地震柱构造三维立体图像分别见图4、图5和图6。由图可见,3张图在600 km深度图像极为相似,也都缺少200~500 km深度内的地震活动,因此作者曾经将其定义为潜在的地震柱构造。但是从上一节可以看到,该地震柱构造实际上仍在控制着近代的强震与火山活动,尤其深部地震比较活跃,因此应该处于半苏醒的状态。一旦完全苏醒了,火山也可能会回来。

1965~2019.5, M ≥ 0.1.

1965~2019.5, M ≥ 0.1.

Figure 4. The three-dimensional image of Hunchun Seismic Cone by CEDC catalogue

图4. 依据CEDC地震目录的珲春地震柱构造三维立体图像

1963~2019.5, M ≥ 4.0.

1963~2019.5, M ≥ 4.0.

Figure 5. The three-dimensional image of Hunchun Seismic Cone by ANSS catalogue

图5. 依据ANSS地震目录的珲春地震柱构造三维立体图像

1997.10~2017.12, M ≥ 0.1.

1997.10~2017.12, M ≥ 0.1.

Figure 6. The three-dimensional image of Hunchun Seismic Cone by JMA catalogue

图6. 依据JMA地震目录的珲春地震柱构造三维立体图像

由图还可以见到,珲春地震柱构造从地表到深部明显呈由大陆倾向大洋的态势。因此,珲春地震柱构造的活动与板块的俯冲之说无关。

3个地震目录的区别在于0到100 km左右深度的地震。图5和图6均可以见到100 km左右深度的地震,而图4则止于几十公里之内,而且深度在35 km以上的地震极少,说明CEDC目录对于壳内地震与壳下地震的分辨率是偏低的。

我们所需要得到的并非是震源的绝对深度,而是要从理论和方法上将0~600 km深度的地震活动合理地离散开来。这样才是好的地震目录。在这方面,欧洲–地中海地震中心与日本气象厅在监测能力所及的范围内做得非常好 [7] [8] ,国内新疆地震局也做得很好 [22] [23] 。美国的ANSS地震目录,2004年也经历过一次改造,尽管前后深度分布趋势基本一致,但明显提高了对于壳内地震与壳下地震的分辨率。这一切表明,全球不少地方的震源深度测定技术已经日臻完善。

对于珲春地震柱的完整描述,只能依靠我们自己,国外的地震目录都是鞭长莫及。我们要学习这些好的经验,加强震源深度测定的理论与技术研究。

3.3. 珲春地震柱构造的地震子柱构造

由CEDC地震目录所得到的环渤海地区和松原地区地震子柱构造的三维立体图像如图7和图8所示。

由图7可见,环渤海地区似乎包含邢台、唐山、渤海和海城等4个地震子柱构造。该图1.0级以上地震的最大深度68 km,而ANSS地震目录4级以上地震的最大深度达95 km。

图8显示目前松原子柱构造并不能成型,只有壳内的中强地震活动,几无壳下地震活动。

因此,这2张图还只能是这5个地震子柱构造的初级模型。

4. 松原中强地震活动辨析

吉林松原地区(122˚~127˚E,43˚~48˚N)自2005年起,屡发5级左右的中强地震(图9),引起了地震地热说的关注。

1970~2019.5, M ≥ 0.1.

1970~2019.5, M ≥ 0.1.

Figure 7. The primary model of Mini Seismic Cone in Bohai Sea region by CEDC catalogue

图7. 依据CEDC地震目录的渤海地区地震子柱构造初级模型

1970~2019.5, M ≥ 0.1.

1970~2019.5, M ≥ 0.1.

Figure 8. The primary model of Songyuan Mini Seismic Cone by CEDC catalogue

图8. 依据CEDC地震目录的松原地震子柱构造初级模型

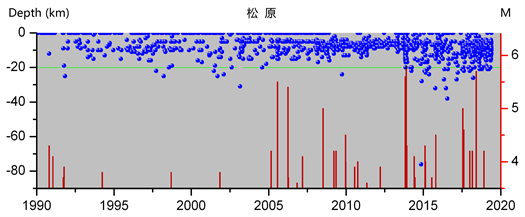

松原地区的0级以上地震深度时序图如图9所示。图9(a)将地壳底线(图中绿色直线) 取在地壳平均厚度35 km处,图面上几乎没有壳下地震可言,图9(b)假定将地壳底线向上移动到深度20 km处,壳下地震与中强地震活动的关系就变得一目了然了。

上面说到我们的目录对壳内地震与壳下地震的分辨率偏低,这里就是明证。图9表现为震源深度测定的系统偏差。系统偏差就是方法性问题,是可以改进的 [22] [23] 。

值得指出的是,图9(b)从2014年开始的壳下地震活动过程似乎并没有完结,需要引起有关方面的关注。松原地区靠近五大连池火山的方向,根据图5和图6推测,该地区的壳下地震活动可能是珲春地震柱构造柱体地震活动的重要组成部分,可能成为判断珲春地震柱构造是否会完全苏醒的重要标志之一。该构造一旦苏醒,或许会重塑历史上的辉煌。

(a) 地壳底线取地壳平均厚度35 km

(a) 地壳底线取地壳平均厚度35 km (b) 假定地壳底线上移至20 km深度

(b) 假定地壳底线上移至20 km深度

Figure 9. The seismic sequence diagram in Songyuan region (1990-2019.5, M ≥ 0.1, by CEDC catalogue)

图9. 松原地区地震活动时序图(1990~2019.5,M ≥ 0.1,据CEDC地震目录)

5. 结论

本文根据CEDC、ANSS和JMA等地震目录资料的收集整理,采用地震地热说的原理和方法,对珲春地震柱构造的地表图像、三维立体结构和地震子柱构造的初级模型以及该地震柱与我国东北地区和华北地区的壳内强震与火山活动的关系进行了讨论,并对吉林松原地区的中强地震活动与壳下地震的关系做出了辨析,认为松原地区的地震活动值得极为关注,可能与珲春地震柱构造本体的地震活动有关,也有可能成为判断珲春地震柱构造是否会完全苏醒的重要标志之一。文章还就改善震源深度测定技术、提高对壳内地震与壳下地震分辨率的重要性提出建议与说明,希望能引起人们的关注。

致谢

感谢中国国家地震科学数据共享中心(http://data.earthquake.cn/)、美国北加利福利亚地震数据中心(Northern California Earthquake Data Center)、日本气象厅(Japan Meteorological Agency)、Smithson Institution以及全国图书馆参考咨询联盟(http://jour.ucdrs.superlib.net/)提供的数据与资料支撑。地震目录编辑中,黎品忠高级工程师提供了双字节数据文件的读取方法,谨此特别鸣谢!

NOTES

*本文为作者退休后的自主研究项目:地震地热说。