1. 引言

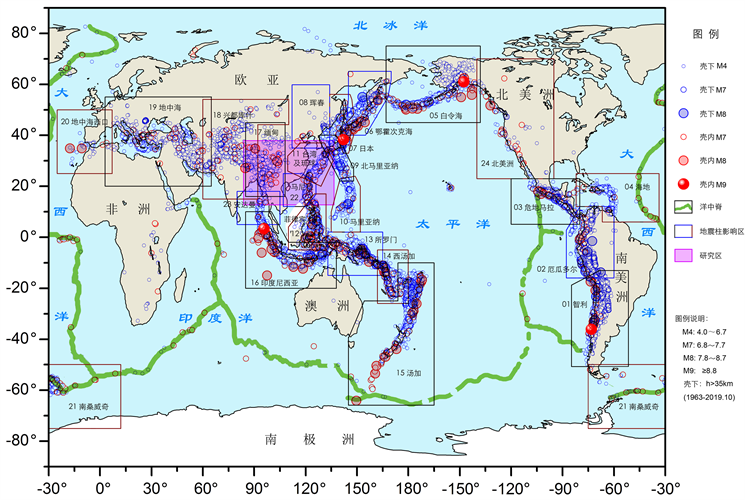

地震预测问题是当今世界性的难题之一,事关相关人们的生命威胁。目前,地震预测研究的基本思路,将地震与火山的成因或者是归结于板块的碰撞与俯冲,或者是归结于活动断层的闭锁与解锁。它们的共同之点在于将地震之“果”当作地震之“因”,因而地震预测研究基本上陷入了不可知论的局面。作者依据毕生的地震工作经验与20多年的潜心研究,发现“地震之因”根本不在地壳之内,壳内强震和火山喷发的能量竟然来自壳下几百千米的深部,因而总结出一套地震预测研究的全新思路——地震地热说的理论与工作方法(Seismo-geothermics) [1] - [36]。作者在全球范围内划分了24个地震柱构造单元(seismic cone tectonic) [7],见图1。大量事实表明,在地球自转脉动的驱使下,上地幔深部热能沿着地震柱构造间歇性地自下而上逐层驱动、逐层积累,接近地表时能量达到饱和并推动地表构造运动,造成突发性的灾难。地震柱构造呈倒立的圆锥体,最大深度200~650 km,影响范围半径可达几度至十多度,是在一定时期内相对稳定的能量转移通道,属于上地幔的地质构造体系。能量的积累和转移以壳下地震活动为表征,伴以热的辐射、传导与对流。孕震过程如同煮沸开水的过程 [7]。脉动韵律可长达数年、十年、二十年不等,取决于地震柱构造的规模大小,包括地震柱柱体大小、最大震源深度以及壳内强震与火山活动的最大强度。

纵观全球,壳内强震和火山喷发都受到上地幔的构造环境和大地构造环境的共同制约。目前已经发现的上地幔构造包括地震柱构造和地幔柱。95%以上的M7+强震和85%以上的活火山都发生在地震柱构造之内,而且地震柱构造多处在沿海一带,人口稠密,对人类生命威胁极大。剩余不到5%的强震和剩余火山,大多发生在地幔柱和大洋中脊构造,对人类威胁很小。所以,我们关心的重点应该是地震柱构造及地震柱构造内极易受到地震柱活动激励的扭动型大地构造带。

Figure 1. Global distribution of seismic cone tectonics and location of the study area (according to ANSS seismic catalogue, 1963-2019.10, M4.0+)

图1. 全球的地震柱构造分布和研究区位置(据ANSS地震目录,1963~2019.10,M4.0+)

图1中地震柱构造的多边形包线,是地震柱构造影响区的大致范围,可大可小,可依据研究工作的目的客观判断,适当调整。它们只是地震统计单元,并非固定的地质构造地块。因为地震柱构造的主体,是依据50多年精确地震资料(包括美国、日本、地中海以及我国台湾等地区的地震目录资料)划分出的稳定的圆锥体结构,包含地震柱各自的所有壳内地震、壳下地震、壳内强震和火山喷发,大多数具有地震层析成像证据 [12],是客观存在的物质实体,影响区适度加大只能引入浅源地震,因而不会影响到地震柱构造的活动性质。

值得庆幸的是,随着当今科技的进步,壳下地震是可以检测,也是可以判别的。众所周知,壳下地震所释放的能量是无法耗散的,只能向其上方的地层转移,因而才能逐层驱动、能量逐层积累,如同开水实验中气泡上升而中途破灭,并不会立即引起水的沸腾一样的道理 [7] [33]。壳下地震活动的地表投影可以指示未来壳内活动的地域,壳下地震随时间展开的时序图可以指示未来壳内活动的时间域,因而为地震与火山预测打开了方便之门。作者按照这种思路,研究并提交了全球多个壳内强震与火山喷发的案例,如巴基斯坦 [20]、意大利 [23]、爱琴海 [25] [26]、厄瓜多尔 [27]、西北太平洋滨海地区 [28]、辽宁松原 [32]、伊朗 [33],等等。最近发表的英文文章“Seismic Activity and Seismic Cone Tectonics on the West Coast of the United States” [34] (中文稿:美国西海岸的地震活动与地震柱构造 [35] )总结出一套强震区的地震预测思路,展示了很好的前景。当然,在壳下地震活动增强的时期内,自然也会对地震柱构造影响区内某些敏感的构造部位造成地热、地下水、地形变、电磁场、地应力等等地球物理场、地形变场及应力场的异常乃至宏观异常现象,甚至造成地表断层的局部闭锁。因此,这些异常数据同样是预测研究辅助判断的重要资料。

地震柱构造内的地震预测研究相对单纯,而远离地震柱构造的中强地震活动则较为难以捉摸。因此,本文以2019.10.12广西北流M5.2地震为例,着重研究中强地震活动地区地震预测研究的思路与方案,或许能有一些新的视角。比如:粤(广东)、桂(广西)、琼(海南)地区(Yue-Gui-Qiong region)的地震活动与台湾强震活动的关系,广西山字型构造的意义,以及粤桂琼接壤地区是否存在地震柱构造的思考,等等。

2. 资料数据与研究方法

地震地热说依赖于完整的、高精度的地震目录。为此,本文选取如下两套地震目录,并就它们的适用性做出初步评价。

2.1. 中国地震台网统一地震目录

中国地震台网统一地震目录(CDEC)数据来源于国家科技基础条件平台——国家地震科学数据共享中心(http://data.earthquake.cn/),共获得1965~2019.10中国及周边地区地震数据914,552条,其中M1.0+地震772,090条。

2.2. 美国ANSS复合地震目录

美国ANSS (Advanced National Seismic System)复合地震目录(ComCat),来自北加利福利亚地震数据中心(Northern California Earthquake Data Center),时段1963~2019.10,共计包括全球M4.0+地震记录463,179条。网址包括https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/ (2003年及以前)和 https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/#site-sectionnav (2004年及以后)。

2.3. 关于地震震源深度

关于地震震源深度的精度,主要从ANSS地震目录获得。ANSS地震目录包含全球4级以上地震,大量地震的深度测定误差均在几公里的量级,个别偏远地区深部地震的深度误差可达20多公里 [34]。其中,全球地壳平均厚度35 km以内的地震称为壳内地震和壳内强震,深度大于35 km的地震称为壳下地震。

我们所需要得到的并非是震源的绝对深度,而是要从理论和方法上将全球0~650 km深度的地震活动合理地离散开来,即相对震源深度。地震地热说工作方法依赖于全体地震的震源深度资料,要求地震目录提高壳内地震与壳下地震的分辨率,尽可能判别出壳下地震活动。

2.4. 地震目录的适用性分析

由2个地震目录所采集的研究区地震集分档统计见表1。由表1可见:

1) CDEC地震目录震源深度的精度较差,适用于北流地震周边地区小环境的研究,ANSS目录适用于粤桂琼地区周边的大环境研究,二者相得益彰。

2) ANSS地震目录的震源深度资料与地中海目录、日本目录以及我国台湾地区的地震目录保持一致,符合本文关于相对震源深度的要求,适用于全球地震柱构造的宏观研究。

3) 鉴于目前地震目录的科技水平,地震地热说最为关注的是未来壳内强震活动的时间和地点,预测强度设定为壳内强震,暂不考虑能量关系,因此不对相关地震集的震级–频度关系做过分要求。壳内强震一般指M7+地震,某些地震活动强度不高的地区可包含M6.5+地震,比如意大利和爱琴海地区。

Table 1. Seismic statistics collected from different seismic catalogues in the study area of Yue-Gui-Qiong region

表1. 由不同地震目录所采集的粤桂琼研究区地震统计表

2.5. 研究方法简述

本文研究区分为两个层次,即以北流地震为中心,以12˚~38˚N,85˚~136˚E区域为背景研究区,以18.2˚~26.2˚N,106.5˚~114.5˚E区域为重点研究区。背景研究区包含3个全球性的上地幔地震柱构造,着重研究周边地区地震柱构造的活动规律,采用地震地热说的研究方法加以甄别,寻找与本文研究相关的地震柱构造及其地震活动的宏观环境。重点研究区包含8˚ × 8˚的粤桂琼研究小区,着重研究小区的地震活动与大研究区背景地震活动状态的比对关系,以及小区的地震活动与局部地区大地构造环境的关系,从而创建中强地震活动区地震预测研究的技术思路与技术方案。

3. 粤桂琼地区地震活动的背景构造环境

粤桂琼地区的现代地震活动,主要属于中强地震活动(图2)。由图1和图2可见,该地区距离周边高强度地震活动的地震柱构造较远,因而处于全球强震活动的背景状态。然而,由于周边较近的三个地震柱构造,即11号台湾及琉球地震柱、17号缅甸地震柱和22号马尼拉地震柱都具有很强的壳内强震与火山活动环境(表2),必然或多或少地影响到本研究区的地震动态,故有必要对三个地震柱构造的活动状态做一个简要的描述。然后,根据李四光地质力学的构造带划分和全球强震活动的构造条件,给出研究区的大地构造环境。

3.1. 台湾及琉球地震柱构造简介

11号台湾及琉球地震柱构造,连接中国台北和日本琉球与九州,由多个地震子柱的单柱体复合而成,比较活跃的有九州地震子柱和台北地震子柱。琉球地震子柱构造相对较为弱势。所谓地震子柱构造,是能够独立控制自身影响区范围内的壳下地震、壳内强震和火山喷发相互关系的构造个体,是地震柱构造的最小构造单元,是研究壳下地震与壳内强震和火山喷发相互关系的独立平台。

台湾及琉球地震柱构造的初级模型与震源深度时序图见图3。由图3(a)可见,台湾及琉球地震柱构造呈壁状结构,M4.0+地震最大震源深度322 km,100 km深度以下的壳下地震呈直立状态。自1963年以来,该地震柱内共发生8次7级以上强震和多座活火山喷发。由图3(b)可见,壳下地震总体可分为3个地震密集群,壳内强震活动前,各密集群呈自下而上的活动趋势,但由于多个地震子柱的叠加,难以区分壳下地震与壳内强震的一一对应关系。

Figure 2. Schematic diagram of seismic cone tectonics in the background research area (according to ANSS seismic catalogue, 1963-2019.10, M4.0+)

图2. 背景研究区的地震柱构造示意图(据ANSS地震目录,1963~2019.10,M4.0+)

Table 2. Seismic sets of three related seismic cone tectonic activities (from ANSS seismic catalogue, 1963-2019.10, M4.0+)

表2. 三个相关地震柱构造活动的地震集(据ANSS地震目录,1963~2019.10,M4.0+)

Figure 3. Preliminary model and focal depth sequence diagram of the Taiwan and Ryukyu Seismic Cone Tectonic (according to ANSS seismic catalogue, 1963-2019.10, M4.0+)

图3. 台湾及琉球地震柱构造的初级模型及震源深度时序图(据ANSS地震目录,1963~2019.10,M4.0+)

九州地震子柱控制九州地区的壳内强震与火山活动,2016年4月14日和4月16日,日本九州地区熊本相继发生2次7级以上地震后,阿苏火山和樱岛火山也接连喷发。研究表明,九州地震子柱构造的壳内强震与地表构造密切相关,而壳下地震活动则不受地表构造控制。熊本地震断层的规模不大,或许正是壳内强震连发、并且壳内强震与火山活动连发的真正原因。因为断层规模不大,一次强震,或者一次火山喷发,都不能彻底释放掉地震柱所累积的能量 [28]。因此,试图采用地表构造的观念来解释壳内强震和中深源地震活动的成因是不可取的。值得指出的是,该地震后2年内,在中国黄海、东海、山东、浙江、湖南等地多次发生3级以上地震,似乎不无关联。

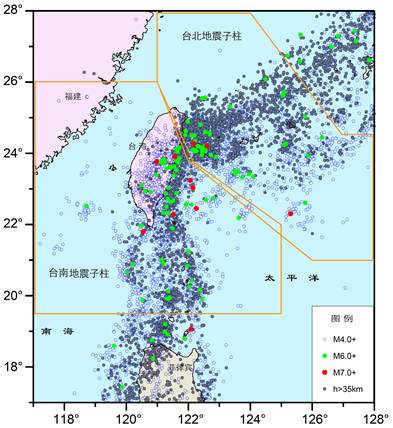

台湾地区由两个地震子柱构造组成。台北地震子柱属于壁型构造,划归台湾及琉球地震柱,主要控制宜兰及以东海域的壳内强震,近代还有火山活动。台南地震子柱属于典型的树型构造,划归马尼拉地震柱,主要控制台中及台湾南部的壳内强震与火山活动。台湾地震活动可能对粤桂琼地区的中强地震活动构成较大影响,讨论中还将对这两个地震子柱构造进行详细分解。

值得注意的是,2016年熊本7.3级地震与火山活动,未能改变第3个密集群从2000年开始的壳下地震活动态势,说明该密集群并未因九州地震子柱的能量释放而结束,似乎壳内未来还会有更为强势的活动,因而应密切注意台北地震子柱未来的活动趋势。

3.2. 缅甸地震柱构造简介

17号缅甸地震柱介于东南亚和南亚之间(17˚~40˚N,85˚~105˚E),柱体呈新月状直立,M4.0+地震最大震源深度184 km (图4),包含9个7级以上强震。新月状的北翼弧状体指向中国的南北地震带,正是南北地震带异常活跃的原因(图2)。中国地球物理学会岩石圈结构及大陆动力学专业委员会有论文指出,“汶川地震的震中位于高泊松比区,下地壳的部分熔融可能与地震的发生有关”(中国地球物理学会会讯,2011年第1期,p. 23),是一个很好的旁证。新月状的内弯向东一直影响到泰国地震,再往东至粤桂琼地区,其影响似乎就大大减弱了。但是,通海地震情形似乎例外,或许因为与粤桂琼地区同处在南岭构造带上(详后)。

缅甸地震柱是一个单柱体,因而壳下地震与壳内强震关系较为明确。由图4(b)可见,趋势性斜线①号和②号线发生过3次7.5级以上地震,包括2008年的汶川M8.0地震,③号线自2000年开始的壳下地震活动目前仍在强势发展。同样地,缅甸地震柱也有3个地震密集群,第3个密集群并未因汶川地震而减弱活动态势,因而仍需关注未来地震活动的趋势。

Figure 4. Preliminary model and focal depth sequence diagram of Myanmar Seismic Cone Tectonic (according to ANSS seismic catalogue, 1963-2019.10, M4.0+)

图4. 缅甸地震柱构造的初级模型及震源深度时序图(据ANSS地震目录,1963~2019.10,M4.0+)

缅甸地震柱的新月形弹弓,正好将它的全部作用辐射到中国境内,给川滇藏地区造成一个巨大的棋盘格式构造体系,尽管带来多起地震灾难,但也有可能对寻找稀有的地幔型矿床有益。从地震预测研究的角度上来说,不研究缅甸地震柱构造,对于我国西南地区的强震活动态势,将始终难得甚解。

3.3. 马尼拉地震柱构造简介

22号马尼拉地震柱构造位于南海东部(12˚~25˚N,107˚~126˚E),衔接在11号台湾及琉球地震柱与12号菲律宾地震柱之间,以北纬19.5˚为界,可以划分为台南地震子柱构造和吕宋地震子柱构造。两个地震子柱构造完全直立,M4.0+地震最大震源深度286 km (图5),1963年以来发生过15个7级以上地震和吕宋岛北部的火山群喷发。

Figure 5. Preliminary model and focal depth sequence diagram of Manila Seismic Cone Tectonic (according to ANSS seismic catalogue, 1963-2019.10, M4.0+)

图5. 马尼拉地震柱构造的初级模型及震源深度时序图(据ANSS地震目录,1963~2019.10,M4.0+)

由图5(b)可见,震源深度时序图上,1970年代中期以后表现出较为明显的规律性,100~200 km深度内如果有6级以上地震活动,地表立即会出现火山和/或壳内强震活动。对比前面2个地震柱,本地震柱构造因1970年代强震频发致使第①、②两个地震密集群介断不清,然而深部似有明显差异。2000年以来的第③个地震密集群的壳下地震活动目前仍在强势发展,值得关注。本构造因由两个地震子柱构造复合,难以区分壳下地震与壳内强震的一一对应关系。初步判断,台南地震子柱构造可能对粤桂琼地区中强地震活动构成重大影响,后面还将详细讨论。

3.4. 背景研究区的大地构造环境

作者根据李四光《北半球表面露出的主要构造带简化图》 [37],加上上地幔的地震柱构造,编纂了《北半球表面露出的主要构造带及上地幔的地震柱构造简化图》 [36],截取其中有关本文研究区的部分,如图6所示。研究发现,全球M7+地震多数受复杂的东西向构造带控制,多发生在扭动构造的部位。这里的扭动构造,主要涉及多字型构造带的新华夏系和山字型构造的前弧与翼部。典型的新华夏系构造,如太平洋西部的滨海地区,壳内强震与火山频发。阿富汗–伊朗山字型构造,其东翼及反射弧为兴都库什地震柱,西翼为地中海地震柱伊朗分支,都是强震频发之所。按照地震地热说的观点,即使东西向构造带和扭动构造带,在常规继承性运动条件下,只可能出现微震活动,没有地震柱构造的参与和控制,是不会发生壳内强震则的。因此,地震柱构造的活动与扭动构造带运动的结合,才是强震活动与火山喷发的充要条件,单单依靠大地构造活动是找不到地震成因的。

Figure 6. A simplified map of the surface tectonic belts and seismic cone tectonics in upper mantle in the background research area

图6. 背景研究区的地表构造带与上地幔地震柱构造简化图

粤桂琼地区,已有李四光先生于1942年亲自命名的南岭东西向构造带、多字型构造的新华夏系和广西山字型构造体系 [38]。张文佑先生于1942年还亲自考察过广西山字型构造 [39]。不能不说,这些构造体系对于粤桂琼地区的地震活动研究都极为重要。该地区并不存在上地幔的地震柱构造,按理不应该存在强震的风险。但是,该地区曾有1605年7月13日午夜的琼山7.5级地震(拟似为8.0级),还有1933年6月26日(±4天)的琼山火山喷发。壳内强震与火山喷发是地震柱构造释放能量的两种不同方式,是一对孪生兄弟。因此,本文做出两大设想:一是研究大环境内周边地震柱构造对本区地震活动的影响,二是探讨本区是否也存在地震柱构造。正文中先进行第一步设想,讨论中再进行第二步设想。第二步设想还将涉及到广西山字型构造的意义和本区壳下地震活动研究的问题。

构造上的南岭东西向构造带,位于桂北、湘南、赣南一线(李四光,1942),而且随着构造运动不断向南推移,愈往南愈新(张文佑,1942)。因此,琼州海峡一带的东西向构造,或许正是桂南、粤南、琼北一带强震频发的基本舞台。

3.5. 背景研究区地震活动活动环境的总体特征

以上就粤桂琼地区所处的大区环境分析,要点如下:

3.5.1. 周边三个相关的地震柱构造,呈现一致性活动规律

由图4(a)、图5(a)可见,它们都呈直立的圆锥体,图3虽呈壁状,但也是由多个倒立的圆锥体复合而成。由图3(b)、图4(b)、图5(b)可见,壳内壳下地震活动皆呈20年左右的密集群,群末发生显著强震活动。这种现象,显然是由于地球自转角速度的脉动或者极移现象造成的,作者称之为地幔年代际振荡(Mantle Decadal Oscillation,简称MDO),或许是地球表面所有年代际振荡现象之源,比如太平洋的水温年代际振荡,厄尔尼诺现象,等等 [16] [17]。地球极移章动的主周期为18.6年,与壳下地震活动的韵律基本吻合。地球自转角速度的脉动周期或长或短,情况复杂一些,需要专门研究。

3.5.2. 周边三个相关的地震柱构造的未来活动趋势

由图3(b)、图4(b)、图5(b)可见,从2000年开始,三个地震柱构造的壳内壳下地震活动的第3个密集群活动目前似乎皆已接近尾声。由此推断,未来1~3年内,它们或许相继进入壳内的强势活动,包括壳内强震或者火山喷发。

3.5.3. 粤桂琼地区的大地构造背景

粤桂琼地区存在强震与火山活动的大地构造背景,但暂未发现上地幔地震柱构造背景。因此,该地区或者受周边三个地震柱构造活动的影响作响应性活动,或者因为本区存在潜在的地震柱构造而随之起舞。

参考文献 [1] - [36] 是有关地震地热说的主要文章,按照发表先后排序,以上关于地震地热说的所有新的概念,其中均可找到依据,但是因为过于繁复,未能一一备注,专此致歉。

4. 北流M5.2地震的小区环境分析

4.1. 北流M5.2地震的基本状况

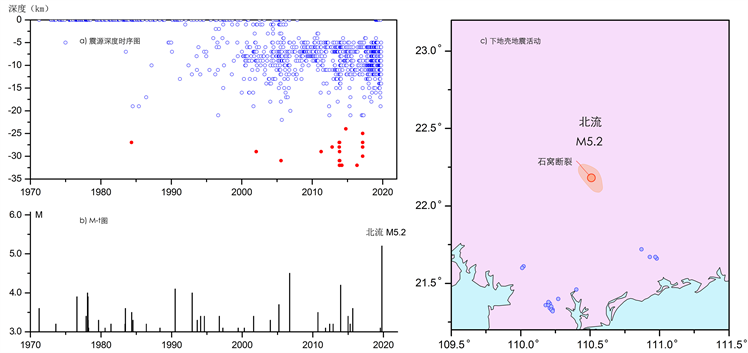

2019年10月12日的北流M5.2地震,发生在北纬22.18˚、东经110.51˚,震源深度10 km,最大烈度VI˚,似与石窝断层的活动有关(图7)。北流地区周边约100 km范围内的震源深度时序图和M-t图如图7(a)和图7(b)所示。图7(a)存在22 km深度的介断面,其下部有若干个下地壳地震。我们将25 km深度以下的地震(表3)绘制在图7(c)上,发现它们相对较为集中,显然并非震源深度测定的标准差所致。图7(c)似乎表明,北流M5.2地震之前,可能存在下地壳的地震乃至壳下地震活动,只是由于这里的震源深度测定存在某种系统偏差,目前还没有发现壳下地震活动而已。

Figure 7. Sequence chart of focal depth, M-t chart and lower crust seismicity distribution map before Beiliu earthquake (From CEDC seismic catalogue, 1965-2019.10, M0.0+)

图7. 北流地震前震源深度时序图、M-t图及下地壳地震分布图(据CEDC地震目录,1965~2019.10,M0.0+)

Table 3. Lower crust seismicity in the 7 years prior to the Beiliu earthquake (From CEDC seismic catalogue, 1965-2019.10, M0.0+)

表3. 北流地震前7年的下地壳地震活动(据CEDC地震目录,1965~2019.10,M0.0+)

4.2. 北流地震周边地区地震活动分布特征

以北流地震(22.18˚N、110.51˚E)为中心,以2˚ × 2˚、4˚ × 4˚、6˚ × 6˚、8˚ × 8˚为边界,分I~IV档区域进行地震统计,地表分布图像和地震集分别见图8和表4。

Figure 8. Planar distribution of seismic activity around Beiliu region (From CEDC seismic catalogue, 1965-2019.10, M1.0+)

图8. 北流周边地震活动的平面分布(据CEDC地震目录,1965-2019.10,M1.0+)

Table 4. Statistical seismic sets for peripheral regions of Beiliu earthquake (From CEDC seismic catalogue, 1965-2019.10, M1.0+)

表4. 北流地震周边分区统计地震集(据CEDC地震目录,1965~2019.10,M1.0+)

由图8可见,如果撇开地表的大地构造,地震分布似以琼州海峡为弧顶呈弧形状分布,分别向北东方向和北西方向的两翼展开。从广义上来说,1969年的阳江M6.4地震,1994年和1995年北部湾的两次M6.4地震,历史上的琼山M7.5地震和1936年灵山M6.75地震,以及琼州火山群,都发生在一个弧形区域内。由弧形区域向北,一直到湘南地区,存在一个M5+地震的空区。从全球来看,经向构造上的强震活动比较少见,是符合山字型构造活动特征的。这是一个很有意思的现象,说明李四光先生所命名的广西山字型构造,只是表明该地区存在着生成山字型构造的大地构造背景,然而这里的实际构造情形可能比一个单一的广西山字型构造要复杂得多(详后)。

4.3. 粤桂琼地区与周边地震柱构造地震活动的比较

上节结果表明,表3的统计区Ⅱ囊括了粤桂琼地区历史和现代所有M6.0+的强震,属于粤桂琼地震活动的核心区域,故将其与周边3个地震柱构造的M-t图进行比对,如图9所示。

由图9可见,粤桂琼地区的地震活动对周边地震柱构造的强震活动存在某种关联响应,比如台湾本岛及周边海域,直至琉球地区,主要是属于11号台湾及琉球地震柱和22号马尼拉地震柱,尤以马尼拉地震柱为甚。初略看来,粤桂琼地区的中强地震大多发生在这两个地震柱构造的相关7级以上壳内强震之前,即处在地震柱构造活动增强的阶段。1969年阳江6.4级地震也是发生在1970年通海7.9级地震之前几个月,二者似乎不无关联。为了解释这些现象,下一章的讨论中,将提出一个“壳内强震活动的远场前兆性地震”概念,并针对台湾地区的地震和通海地震进行比较研究。

Figure 9. Comparison of M-t diagram of Yue-Gui-Qiong region with surrounding seismic cone tectonics

图9. 粤桂琼地区与周边地震柱构造M-t图对比

4.4. 粤桂琼地区的下地壳地震活动

统计区IV的震源深度时序图如图10所示。图中只有一个42 km和一个91 km深度的地震可以判断为壳下地震。但是,这张图显示在测定震源深度时设定了一个22 km深度的界面,因而构成一个断面,表现为深度测定的系统偏差。反观图3~5,时序图中的震源深度应该是连续变化的,按理应该做到0~650 km深度的地震合理地、连续地展开,才是好的地震目录。

于是,本文将20 km深度以下地震描绘在图8上,发现这些地震与区内的M5+地震存在或多或少的关联,表明其中就含有35 km深度以下的地震。阳江、北部湾M6+地震处皆有这种下地壳的地震活动,海南南部的42 km、91 km深度地震更不待说。因此,这张图说明本区可能存在壳下地震活动,但地震目录上没有被判断、被发现。

我们在别的地区也发现过同样的情形 [32] [40]。按照地震地热说的观点,我国西南地区,南北地震带上,紧临缅甸地震柱,其强震活动必然受到缅甸地震柱构造活动的影响与制约,可是这些地方M0.0+的地震目录,壳下地震寥寥无几,比同一时段、同一地区ANSS目录上M4.0+的壳下地震还要少很多。对比地中海的地震目录和新疆地震目录,实在天壤之别。2008年的汶川M8.0地震之前,2000年之前还有几个壳下地震,而2000~2008.5.12期间,汶川周边100 km范围内居然一个壳下地震也没有(奇怪!),致使作者关于汶川地震成因的研究,直到“结论”时临门一脚夭折 [40]。

图7(a)和图10(a)表现的震源深度测定的系统偏差,只是测定技术的方法性问题。其实在2004年以前,美国ANSS地震目录也出现过同样问题,其介断面深度是10 km和33 km,后来改进了,提高了壳内地震与壳下地震的分辨率。日本1997年以后的地震目录和地中海2004年开始的地震目录,以及我国新疆地区重新修订的地震目录 [41] [42] 和我国台湾地区的地震目录,都做得很好,所以解决这个问题并不是很难的。

壳下地震活动的监测与判定,是地震地热说进行地震预测研究的关键。大量事实证明,全球95%以上的M7+的壳内强震,均发生在地震柱构造的影响范围之内,它们爆发之前都有持续十年、二十年的壳下地震活动,就表明强震的破坏能量是来自于上地幔的深部。因此,如果不能分辨出壳下地震活动,地震预测的研究将会一事无成。

Figure 10. Sequence chart (M0.0+) and M-t chart (M3.0+) of focal depth in Yue-Gui-Qiong region (From CEDC seismic catalogue, 1965-2019.10)

图10. 粤桂琼地区M0.0+地震震源深度时序图与M3.0+地震M-t图(据CEDC地震目录,1965~2019.10)

4.5. 粤桂琼地区小区地震环境的基本特征

由本章所述,粤桂琼地区地震活动的小区环境可以概括为:

1) 粤桂琼地区的中强地震活动分布似乎存在一个广西山字型构造以外的山字型分布,弧顶位于琼州海峡附近,囊括了本区历史和现代的M6+地震及火山群。

2) 粤桂琼地区的中强地震活动受到周边地震柱构造活动的影响,尤其是11号台湾及琉球地震柱与22号马尼拉地震柱最为关联,与缅甸地震柱内通海地震似乎也有关联,有必要对此展开甄别研究(详后)。

3) 粤桂琼地区的M5+地震活动之前,可能存在壳下地震活动,北流地震之前也可能存在壳下地震活动。因此,有必要改善我们的震源深度测定技术,尽可能避免深度测定的系统偏差、缩小标准差,寻找与判定壳下地震活动。

5. 讨论

本章讨论几个与上述内容相关的新概念和新话题。这部分内容可能具有某些不确定性,因此放到这里阐述。

5.1. 关于壳内强震活动的远场前兆性地震

5.1.1. 台湾地震柱构造的地震活动性简介

在甄别粤桂琼地区地震活动与周边地震柱构造活动的关系之中,首当其冲要讨论粤桂琼地区的中强地震地震活动与台湾强震活动的关系。

Figure 11. Distribution of seismicity and mini seismic cone tectonics in Taiwan (according to ANSS seismic catalogue, 1963-2019.10, M4.0+)

图11. 台湾地震分布及地震子柱构造的划分(据ANSS地震目录,1963~2019.10,M4.0+)

依据ANSS地震目录资料,台湾M4.0+地震的分布如图11所示。由图可见,自菲律宾往北地震活动一直沿着岛链分布,可划分为台北地震子柱构造和台南地震子柱构造两个部分,根据二者活动性质的差异,台北地震子柱构造划归11号台湾及琉球地震柱,台南地震子柱构造划归22号马尼拉地震柱。为了本文讨论的方便,姑且将它们合并为台湾地震柱。

台北地震子柱构造主要控制宜兰及东部海域的强震活动,还包括台湾本岛北部及北部海域的火山活动。1965年以来发生过3次7级以上强震,1916年4月18日有过ZENGYU火山(26.18˚N,122.458˚E)的喷发。台北地震子柱构造的立体图像似斧头状,上大下小,近于直立,M4+地震最大震源深度约300 km,如图12所示。图12(b)显示壳内强震之前的壳下地震活动,极为丰富,而且具有一定的自下而上逐层驱动之势。目前处于高度活跃状态,明显缺壳内强震。

Figure 12. Preliminary models of Taibei Seismic Cone Tectonic and its subcrustal seismicity (according to ANSS seismic catalogue, 1963-2019.10, M4.0+)

图12. 台北地震子柱构造的初级模型及壳下地震活动状态(据ANSS地震目录,1963~2019.10,M4.0+)

Figure 13. Preliminary models of Tainan Seismic Cone Tectonic and its subcrustal seismicity (according to ANSS seismic catalogue, 1963-2019.10, M4.0+)

图13. 台南地震子柱构造的初级模型及壳下地震活动状态(据ANSS地震目录,1963~2019.10,M4.0+)

台南地震子柱构造主要控制台湾本岛及东部和南部海域的壳内强震及火山活动。1965年以来发生过7次7级以上强震,包括1986年花莲近海的7.8级强震和本岛1999年的南投7.9级强震,1955年10月还有过东部海域的未名火山喷发(19.17˚N, 132.25˚E)。台南地震子柱构造的立体图像为典型的倒立圆锥体,上大下小,完全直立,M4+地震最大震源深度约220 km,如图13所示。图13(b)显示壳内强震之前的壳下地震活动,不如台北地震子柱构造那样丰富,但同样显示出与壳内强震活动的密切关系。目前处于高度活跃状态,明显缺壳内强震。

5.1.2. 粤桂琼地区中强地震活动与台湾地区强震活动的比较

为了进行对比,做了两项资料安排:

1) 将台湾地震柱的两个地震子柱构造的地震活动合并讨论;

2) 粤桂琼地区以统计区III为基础,加入了1995年6月5日的海南东方5.2级地震、1999年5月17日南海的5.5级地震和2019年11月25日靖西5.2级地震(表5)。这样一来,粤桂琼研究区的全部M5.2+地震皆已纳入讨论。

结果如图14所示。由图可见,图14(a)的M5.2+地震与图14(b)的M7+地震几乎一一对应,前者的地震几乎都发生在后者对应地震之前,即处在台湾强震孕育与活跃的过程之中。尤其是1999年台湾南投(集集) 7.9级地震之前,粤桂琼研究区发生多起中强地震,包括北部湾、东方、荔波、南海等地,最大震级6.4级,整个粤桂琼大地此起彼伏。因此,本文称粤桂琼的中强地震活动为台湾强震的远场前兆性地震活动。值得关注的是,目前台湾地区明显缺失7级以上的壳内强震活动(图12~14),因此粤桂琼地区的中强地震活动可能还会有某些进展。至于台湾未来几年的强震活动态势,需要依据台湾本地地震目录加以详细研究(待续)。

Figure 14. Comparison of M-t maps between the moderate earthquakes in Yue-Gui-Qiong region and the strong earthquakes in Taiwan area. (a) From CEDC catalogue, 1969-2019.10, M3.0+; (b) From ANSS catalogue, 1963-2019.10, M5.0+

图14. 粤桂琼地区中强地震活动与台湾地区强震活动的M-t图对比。(a) 据CEDC目录,1969~2019.10,M3.0+;(b)据ANSS目录,1963~2019.10,M5.0+

Table 5. Moderate to strong seismic activity in Yue-Gui-Qiong region (according to CEDC catalogue, 1969-2019.10, M5.2+)

表5. 粤桂琼地区中强地震活动(据CEDC目录,1969~2019.10,M5.2+)

*时间含年月日、时分秒,精确到秒。

5.1.3. 1969年阳江M6.4地震与1970年通海M7.9地震的关系

图9中1969年7月26日的阳江6.4级地震(21.71˚N, 111.78˚E)与1970年1月5日的云南通海7.9级地震(24.20˚N, 102.68˚E),同属南岭纬向构造带,也应该属于远场前兆性地震活动。正所谓“同一构造体系内,再远也是近”。据82岁高龄的龙运武高级工程师回忆(口述):1969年年底,因为西沙群岛附近发生4级多的震群(地震目录无记载),受中央地震工作小组的派遣,中国科学院中南大地构造及地球化学研究室龙运武等多位地质工作者,在广州军区政治部主任的率领下乘专机前往海南岛“捉地震”,发现陵水以东的海岸边100多米宽地热异常带,从榆林至万宁呈北东走向,因海水淹没无法确定最大宽度。赤脚走路感觉烫脚,连附近农家猪也不敢习惯性地下海洗澡了。另外,榆林和秀英两个重要坑道观测站的地温监测仪器同步出现地热异常,秀英观测站的最高升温幅度达每小时1℃,其后陵水地震台地震仪器记录到强地震,因记录笔头长时间出格被当作“虫子干扰”关机,后来才知道是通海特大地震。强震过后没有再关心地热异常情况,改做海南岛地震区划工作,春节以后工作组撤离。这段回忆,证实了当年海南岛地热异常与通海地震的关联,而1969年的阳江地震正好位于上述地热异常带北东方向的延长线上,当然也就不能排除1969年阳江地震与通海地震的关联。

由此可以得出结论,周边的3个地震柱构造都对粤桂琼地区的中强地震活动存在着不同程度的影响与制约。因此,局限于本地区,就地震论地震,就大地构造论地震,都是不可取的。

5.1.4. 关于远场前兆性地震的解释

所谓远场前兆性地震,是指地表敏感性大地构造在常规继承性运动的背景下接受远场未来强震活动体深部应力场的辐射推动而发生的强迫性构造运动,具有突发性和阶段性,随着远场强震活动的临近而消失。按照常理,壳内强震或者火山喷发之前地震柱构造的活动必然会造就一个强大的应力场。作者在研究爱琴海M6.9地震的孕震过程时制作了一幅动画图像,显示应力场的震前变化一闪一闪的,犹如心脏的悸动,蔚为壮观 [25]。于是可以联想,当地震柱构造内的深部地震开始活动时,其应力场向上的辐射必定是远场的,如果其能量足以推动某些远场地表的敏感性构造活动,就有可能发生远场前兆性地震。然而,随着壳下地震活动主体逐渐向上转移,其应力场的辐射范围会逐渐缩小,那么原有的远场前兆性地震效应即会渐渐消退,停止活动。当然,这只是一种推理,实际情形可能复杂得多。

5.2. 关于广西山字型构造的意义

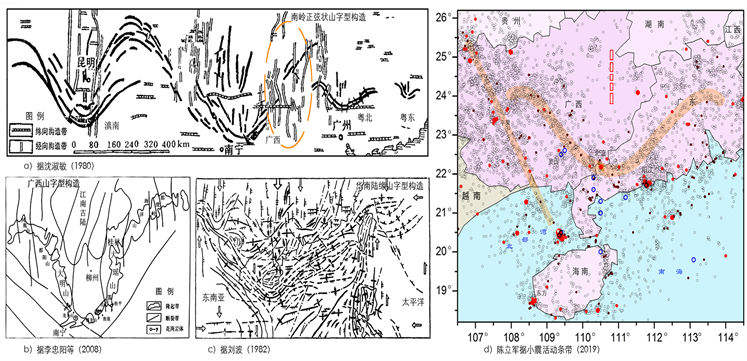

本文极力寻找有关广西山字型构造的描述。当然,李四光先生和张文佑先生的描述最为经典,可惜未见到完整的图像描述,最后找到沈淑敏等3篇文献的插图 [43] [44] [45],如图15所示。图15(a)和图15(b)基本符合李四光先生和张文佑先生的描述,其余有所扩展。

由图15(a)看,南岭地区的正弦性构造与地中海地区的构造极为相似。地中海地区由于存在地震柱构造,壳下地震活动极为丰富,最大深度可达650 km,因此强震频发,埃特纳火山尤为强烈,而南岭地区则平静多了。因此,壳下地震的活动可以决定地表构造的活动性。

图15(c)将山字型的弧顶扩展到海南岛以南,似乎也颇有道理。海南岛的历史地震与火山,以及现代的5~6级地震活动,都不应该是一般的地表构造带所能够控制的。图15(d)为本文依据图7中的小震活动条带画出的一条弧线,还可以从图15(a)的虚线框中找到其活动脊轴。

由是观之,李四光先生所定义的广西山字型构造,表明南岭地区存在着生成山字型构造的大地构造环境,可是因为南岭地区的经向构造比较发育(图15(a)),实际情形可能有多重的山字型构造叠加。纵观全球,新华夏系构造和山字型构造等扭动构造带是最容易被地震柱构造活动所激励,因而研究粤桂琼地区的山字型构造对于本地的地震预测研究来说并非毫无意义。

Figure 15. A structural extension schematic diagram of the Guangxi epsilon-shaped tectonic system

图15. 广西山字型构造扩展示意图

5.3. 关于寻找海南地震柱构造的设想

关于寻找海南地震柱构造的设想,出于以下几方面的考虑:

1) 1605年的琼山7.5级地震,超过100 km2的地体陷落成海,最大幅度达10米,沦为历史遗迹。1979年10月21日《海南日报》报道,科学工作者经过4年多的调查,确定震级为8级,烈度XI˚。这个结果是可信的。纵观全球,1892年以来,7.5级以上的地震98.9%发生在地震柱构造影响区之内。

2) 琼北火山群玄武岩占地面积达7300 km2,可辨认的火山口177座,规模宏大。按照作者的火山分类概念,依据火山口图片和喷发岩性判断,该火山群的喷发方式属于地震柱型火山喷发,而不是地幔柱型火山的流淌型溢出 [29] [30] [31]。壳内强震和火山是地震柱构造释放柱体能量的两种不同方式,前者释放机械能为主,后者释放热能为主。全球最为活跃的地震柱构造都是二者相辅相成的,比如智利地震柱、厄瓜多尔地震柱、危地马拉地震柱、鄂霍茨克地震柱、日本地震柱、印尼地震柱、意大利地震子柱、九州地震子柱,等等。

3) 现有地震目录已经在海南岛南部发现2个深度大于35 km的壳下地震,如果进一步改善地震目录震源深度的测定技术,提高壳内地震与壳下地震的分辨率,或许还可发现更多的壳下地震活动。壳下地震活动是区别地震柱构造和地幔柱的主要依据。地震柱内的壳下地震活动可以指示未来地震活动的大致时间和地点,而地幔柱则几乎没有壳下地震活动。

4) P波速度的高速异常体是地震柱构造的重要证据之一 [12]。瞿辰等(2007)关于南海地区的地震层析成像研究成果,发现南海在400 km深度以内为一个P波速度的低速体 [46]。但是,这并不能排除在南海北部的海南岛地区可能存在P波高速异常体,因为高速异常体和低速异常体往往相邻而伴。郝天珧等(2008)关于南海地区上地幔的地震层析成像扫描成果,果然发现琼州海峡及周边地区存在P波速度的高速异常体 [47]。正当本文结稿的最后时刻,找到了最后这条证据。

关于粤桂琼地区的中强地震活动表现为周边某些7级以上强震活动的远场前兆性地震活动与海南岛是否存在地震柱构造,二者并不矛盾。由前面的讨论知道,周边地区的11号、17号和22号地震柱构造在地球自转脉动的作用下基本保持同步活动的态势,如果海南岛也存在上地幔的地震柱构造,至少也会与它们同步活动,或许先行一步也未可知。粤桂琼地区的地震活动以及地震前兆现象(地热)对台湾强震和通海强震的敏感,表明海南地震柱构造(?)对周边地震构造(广义的包括地震柱构造和大地构造带)的敏感性,恰如一个“路由器”。

本文以为,如果海南地震柱构造的设想得以成立,粤桂琼地区的地震研究工作将会打开一个崭新的局面。要想这个设想得以成立,关键是判明本地区壳下地震的活动情况,因为只有壳下地震才是解决强震活动能量的基础,才是地震柱构造的立身之本。但是,这项工作只能依靠我们自己的力量,美国地震目录、日本地震目录,以及我国台湾地区的地震目录,都帮不了我们。当然,他们编制地震目录的经验是值得学习的。

如果海南地震柱构造的设想得以成立,似乎也为湖南常德地震找到了构造上的依据,即通过桂西连接秦岭、大兴安岭的新华夏系构造带(李四光,1942),自南向北组成的1605年琼北M7.5或M8.0——1626年湖南会同M5.0——1628年桃源M4.75——1631年常德太阳山M6.75等地震的链接。“为什么从南部的会同走向北部的太阳山”,是湖南地震人几十年无法解开的一个“谜”。这是后话。

5.4. 关于中强地震活动区地震预测研究的技术思路与技术方案

中强地震活动区一般远离全球性地震柱构造,但又有可能受到某些地震柱构造的影响与牵制。本文展示了这样一种基本思路,包括:

1) 改善地震目录的编制技术,提高壳内地震与壳下地震的分辨率,以确定本地区是否存在壳下地震活动,寻找壳内强震活动能量的源头;

2) 检视周边邻近地震柱构造的形态与活动方式,以确定本区地震活动与相关地震柱构造活动是否存在关联,比如湖北地震可能受到11号台湾及琉球地震柱和17号缅甸地震柱的夹击,山东、安徽、浙江的地震活动可能受到08号珲春地震柱、09号北马里亚纳地震柱和11号台湾及琉球地震柱的影响,等等;

3) 如果这种关联存在,则首先应检视研究区是否构成某个地震柱构造的地震子柱构造,进而检视是否存在远场前兆性地震或者震后效应等问题;

4) 如果这种关联存在,则可以参照地震柱构造强震区地震预测思路做进一步的研究 [25] [26] [34] [35],如果排除了本区存在壳下地震活动的可能性,则只能另寻它法。

基本思路就是:中强地震并不是无缘无故发生的,必须具有发生强震的能量来源,或者受到邻近地震柱构造的影响,或者本身就是某个地震柱构造影响区内的一个地震子柱构造,或者本身也存在地震柱构造。如果按照地震的断层成因说,以地表构造的继承性运动方式闭锁和解锁,一是其能量有限,不足以发生5级、6级强震,二是闭锁和解锁的状态难以判断,几十年的经验证明是走不通的。如果中强地震活动地区与某些地震柱构造存在关联,又如果本区也存在壳下地震活动,则可以解决很大一部分问题。

6. 结论

本文以2019年10月12日广西北流5.2级地震为例,研究粤桂琼地区地震活动的构造环境,可以得出如下一些初步结论:

1) 粤桂琼地区地震活动的上地幔地震柱构造环境是与11号台湾及琉球地震柱、22号马尼拉地震柱以及17号缅甸地震柱构造的强震活动存在较为密切的关联;

2) 粤桂琼地区的5.2级以上中强地震活动表现为台湾7级以上强震活动和通海7.9级地震的远场前兆性地震活动特征;目前台湾地区缺失7级以上地震活动,尤其值得关注;

3) 粤桂琼地区地震活动的大地构造环境存在南岭纬向构造带、多字型新华夏构造体系(含北北东向和北西向断裂与褶皱)和山字型构造,都是容易受到上地幔地震柱构造活动激励的扭动构造带;尤其山字型构造的构成和粤南、桂南、琼北的东西向构造,值得进一步研究;

4) 海南岛地区是否存在地震柱构造,依照现有证据,几乎可以肯定。目前最需要的是改善地震目录编制技术,提高壳内地震与壳下地震分辨率,至少回溯20年重新定位,以寻找本区壳下地震活动的证据,同时需要加强对海南岛上地幔深部构造的探测与研究;

5) 在此基础上,提出了中强地震活动地区地震预测研究的基本思路与技术方案。

本文依据中国统一地震目录和美国ANSS复合地震目录,采用作者所提出的地震地热说原理与工作方法,就粤桂琼地区地震活动状态进行初步研究,提出了一些新的研究方向,对于中强地震活动地区的地震预测研究可能有一定参考意义。地震柱构造内的地震预测研究单纯一些,只要根据壳下地震活动趋势和地表构造体系,参考地震前兆观测资料,就可以做出大致判断,而中强地震活动地区的地震预测研究比较起来则显得更为复杂和繁琐。当然,这两种情形下的地震预测研究,都还处于起步阶段,以后的路更长,困难是显而易见的。

致谢

本文诚挚感谢中国国家地震科学数据共享中心(http://data.earthquake.cn/)和美国北加利福利亚地震数据中心(Northern California Earthquake Data Center)以及全国图书馆参考咨询联盟(http://jour.ucdrs.superlib.net/)提供的数据与资料支撑。地震目录编辑中,黎品忠高级工程师提供了选取任意多边形区域地震记录的方法,谨此特别鸣谢!

NOTES

*作者自主研究项目:地震地热说。