1. 引言

世界各地频繁发生大范围的气候异常事件,对事件发生地造成了极其严重的自然灾害和经济损失。气候变化造成的影响是多尺度、全方位、多层次的,积极和消极影响共同存在,但是消极影响受到更多的学术界和社会的关注。全球变暖,对地球环境和水资的源影响更加明显,气候变化已成为气象科学界研究的主要关注点,其中降水变化作为气候变化的重要组成也受到了人们更多的关注。

西北地区处于内陆,具有较多的沙漠盆地和高原,多种多样的地形导致该地区具有多种气候,降水分布上也有很大区别;而位于青藏高原东南部的西南地区,具有多种地形地貌、特殊的因子影响气候,因此形成了独一无二的气候特征。二者地区的降水均对我国生产生活有着重要影响,对我国的气候研究也具有一定的影响意义。因此研究我国西北地区和西南地区降水时间分布、空间分布特征,对研究我国受全球变暖影响下的气候转变,极端天气等具有深远意义,以便更好地保障人们的生命安全以及生活质量,同时也能大强度的减少自然灾害导致的财产损失。

我国已经在西北地区降水量不同尺度发展趋势上获得一定成就,同时在其降水量与其他相关因子的相互关系研究也获得了一定的研究成果 [1] [2] [3] [4] [5]。越来越多的研究表明,江河水位上涨以及湖水的加深是由于蒸发量的上升小于降水量的上升。而在气候类型上,我国西北地区也越来越向暖湿方向上发展 [6]。科学家根据我国北疆地区的降水时间分布形势,研究发现该地在1961~1997年间降水是以增长的方式发展的 [7]。同时,还有专家根据我国天山西部的山带近些年囤积雪的数量发现,该地区的积雪数量的上涨与冷季(11~3月)降水量呈现上升趋势有较紧密的联系 [8]。且根据研究可以了解到,西北地区由暖干型气候向暖湿气候的转变趋势或者降水量的增多的发展模式存在着区域差异。而我国西北地区降水量的变化机理不同于主要受东亚季风影响的中国东部地区的机制。

通过分析处理1951~1995年西南地区76个站点的资料发现,该地区春季、夏季和秋季的年降水正趋势要低于负趋势,局部地区的差异很大;而冬季则与之相反 [9];1951~1999年对于西南地区中的四川东部、西部以及贵州夏季降水发展变化形式不明显。而中心盆地和云南等地具有明显的变干趋势 [10];1961~2000年西南地区在川西高原、云南中部以北的区域年降水变化具有明显的增大变化,四川盆地、贵州及云南南部则在慢慢减少 [11];从近四十年西南地区年降水的区域分布研究我们可以了解到,其空间变化复杂。川西高原降水量成上升形式,不包括重庆,东部地区与之相反,年降水逐渐减少 [12];西南地区东部夏季降水存在15a左右的主周期及准2年的周期变化 [13];通过对西南地区冬季气候特征的研究,得出在1980s以前降水偏少,1980s前期偏多、后期偏少,1990s以来明显偏多 [14];西南地区近50a秋季降水呈减少趋势,2009年秋季降水异常偏少是热力和动力因素共同作用的结果,其中热力影响更为显著 [15];我国科学家利用第四次IPCC评估报告提供的气候系统模式结果,预估分析了不同情景下西南地区21世纪的气候变化,结果表明西南地区气候总体呈显著变暖、变湿的趋势,其中降水变化表现出一定的纬向分布特征 [16]。

鉴于降水对西北地区和西南地区气候和环境影响非常重要,通过对近40年西北地区和西南地区降水变化趋势进行分析,统计降水过程并了解降水分布形势,是掌握此类事件规律、进行准确预报、预测和防灾、减灾的重要基础。通过不同气候特征区域的降水变化趋势,然后探讨造成这一变化趋势的主要影响因素,为我国研究西北地区和西南地区在全球变暖下的影响提供材料。

2. 研究所用数据资料和研究方法

2.1. 研究资料

研究资料来自中国气象强迫数据集中降水数据。其空间分辨率为0.1˚,时间分辨率为3小时。该数据集可用于水文建模,地表建模,土地数据同化和其他地面建模。

用于产生强制数据的此数据源包括:CMA (中国气象局) 1979~2018年期间的气象站观测数据(风,气温,相对湿度,日照时长,降水和表面压力),观测数据与根据观测日照持续时间估算的辐射数据一起用作气象参数的真实值。1998~2018年期间的TRMM卫星降水分析数据(3B42)和1979~2018年期间的GLDAS降水,1998~2018年期间的GLDAS降水数据仅用于替代TRMM 3B42数据,这些数据在40˚N以上才可用。1983.07~2007.12期间的GEWEX-SRB下行短波辐射以及1979.01~1983.06和2008.01~2018.12的GLDAS下行短波辐射数据。1979~2015年期间的现代时代研究与应用回顾(MERRA) (表面压力),2015年后使用GLDAS数据(表面压力)。1979~2018年期间的GLDAS数据(风,气温,相对湿度)。

2.2. 研究方法

本文将运用“中国气象强迫数据集中降水数据”中1998~2018年期间的TRMM卫星降水分析数据(3B42)和1979~2018年期间GLDAS降水资料,通过统计方法和空间平均的方法对中国西北和西南区域内的降水进行分析。所选取地理范围是西北(75~105˚E, 35~50˚N)、西南地区(95~111˚E, 20~35˚N),时间段为1979年1月1日00时至2018年12月31日24时(世界时),间隔三小时一次结果输出,得出西北和西南地区10年为一组的平均年降水空间分布图以及春季(3、4、5月)、夏季(6、7、8月)、秋季(9、10、11月)、冬季(12、1、2月)和全年的降水时间序列图,研究分析年降水的空间分布和时间分布特征。

3. 数据处理和分析

3.1. 西北地区和西南地区降水年际变分析

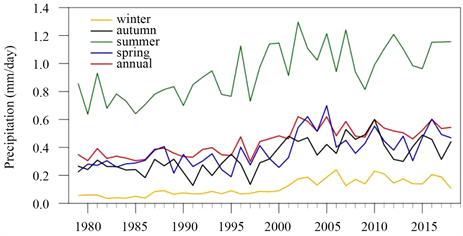

Figure 1. Time series of precipitation in spring, summer, autumn, winter and the whole year of northwest China from 1979 to 2018

图1. 1979~2018年中国西北地区春、夏、秋、冬及全年降水时间序列图

根据图1我们可以看到西北地区春、夏、冬以及全年降水量在四十年内都呈现大幅度波动增长模式。其中,夏季降水最多,四十年来日平均降水范围在0.6~1.3 mm,冬季降水最少,日平均降水仅在0.02~0.23 mm。我国西北地区春季、秋季日平均降水与全年区别不大,大致在0.1~0.7 mm之间波动。西北地区降水在1997年达到全年最小值,日平均降水量仅为0.3 mm;而全年降水最多为2002年,日平均降水量可达0.6 mm。在1995年达到西北地区春季降水最小值,日平均降水量为0.18 mm;在2005年达到最大值,日平均降水量可达0.68 mm。西北地区夏季降水则在1980达到最小值,日平均降水量为0.63 mm;而最大降水在2002年,日平均降水量可达1.3 mm。秋季西北地区降水最少在1991年,日平均降水量仅0.1 mm;而降水最多则在2010年,日平均降水量可达5.8 mm。冬季日平均降水浮动不大,降水最少在1982年,日平均降水量仅为0.02,而最多在2006年,日平均降水量为0.22 mm。同时随着时间变化,西北地区夏季降水波动最大,而冬季降水波动最小。

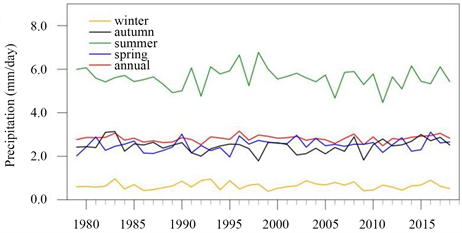

Figure 2. Time series of precipitation in spring, summer, autumn, winter and the whole year of southwest China from 1979 to 2018

图2. 1979~2018年中国西南地春、夏、秋、冬以及全年降水时间序列图

根据图2我们可以看到西南地区春、夏、冬以及全年降水量在四十年内都呈现小幅度波动模式,总体增长下降趋势不大。其中,夏季降水最多,四十年来日平均降水范围在4.8~6.8 mm,冬季降水最少,日平均降水仅在0.4~0.9 mm。同样西南地区春季、秋季日平均降水与全年区别不大,大致在1.8~2.9 mm之间波动。西南地区降水在2001年达到全年最小值,日平均降水量仅为2.4 mm;而全年降水最多为1996年,日平均降水量可达3.3 mm。西北地区在1997年达到春季降水最小值,日平均降水量为1.96 mm;在2016年达到最大值,日平均降水量可达3.2 mm。西南地区夏季降水在2011达到最小值,日平均降水量为4.5 mm;而最高降水在1998年,日平均降水量可达6.78 mm。秋季西南地区降水最少在1998年,日平均降水量仅1.65 mm;而降水最多则在1983年,日平均降水量可达3.2 mm。冬季日平均降水同样浮动不大,降水最少在2009年,日平均降水量仅为0.2,而最多在1998年,日平均降水量为0.8 mm。与西北地区相同,近四十年来,西南地区相对来讲同样是夏季波动幅度更大,冬季波动幅度最小。

3.2. 西北地区和西南地区降水空间分布特征分析

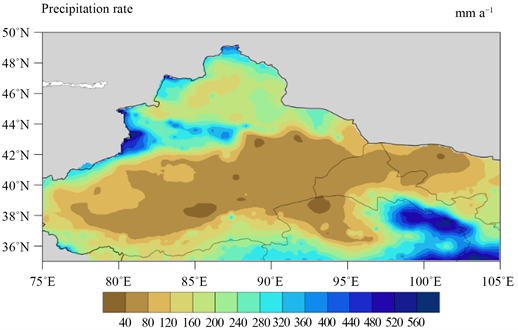

Figure 3. Spatial distribution map of annual average precipitation (mm a−1) in northwest China from 1979 to 2018

图3. 1979年~2018年中国西北地区年平均降水(mm a−1)空间分布图

根据图3我们可以明显的看到西北地区四十年平均降水分布具有由中心向四周增加的特征,由于远离海洋,东亚季风只能影响到西北东部边缘地带,使得西北地区降水量少且分布很不均匀。其次近于东西走向的天山、阿尔泰山、帕米尔高原等构成的屏障,使塔里木盆地(77~88˚E, 37~41˚N)、准格尔盆地(85~90˚E, 44~48˚N)成为干旱的闭塞盆地。所以整体上年降水总量地区分布总趋势是东部降水多,年降水量一般250~600 mm,其次是北疆地区,年降水量100~200 mm,南疆盆地60 mm,吐鲁番盆地小于10 mm,河西走廊西部不足50 mm,阿拉善地区东部在100 mm左右。由图4进一步分析降水在中国西北地区的分布和其随时间的变化情况。

由于研究区内地势格局分布不同,地形类型及山脉走向呈多样性,区域降水分布情况也将会有所不同,西北地区幅员广阔,地形复杂,降水量差异很大较大的前体下,中国西北地区降水四十年来随时间在分布区域具有一定的变化:

图4(a)看到1979年到1988年在塔里木盆地中部、柴达木盆地北部、吐鲁番盆地中部以及腾格里沙漠北部,年均降水平均不足40 mm,而将近三分之二的西北地区年平均降水量小于60 mm,仅在赛里木湖、青海湖、兰州南部及周边城市的极小部分区域平均年降水达到了480 mm。

Figure 4. The spatial distribution of annual mean precipitation (mm a−1) in northwest China from 1979 to 2018 changes with time (a) 1979-1988 (b) 1989-1998 (c) 1999-2008 (d) 2009-2018

图4. 1979年~2018年中国西北地区年平均降水(mm a−1)空间分布随时间变化(a) 1979~1988 (b) 1989~1998 (c) 1999~2008 (d) 2009~2018

图4(b)看到1989年到1998年仅在塔里木盆地中部、柴达木盆地北部、吐鲁番盆地中部,年均降水平均不足40 mm,同样仅在赛里木湖、青海湖、兰州南部及周边城市的极小部分区域平均年降水达到了480 mm。但平均年降水量小于60仅有二分之一的西北地区了。

图4(c)中看到西北地区只有极小部分降水量小于40 mm,除塔里木盆地中部、柴达木盆地北部、吐鲁番盆地中部以及腾格里沙漠北部等区域年平均降水会达到80 mm以下外,其他西北地区年平均降水均在80 mm以上,约占西北地区三分之二。而平均年降水大于480 mm的区域从青海湖附近扩大到青海大部分区域,从赛里木湖附近扩大道特克斯河及喀什河流域。

图4(d)中西北地区平均年降水小于80 mm区域在明显大范围缩小,该区域缩小到约西北地区五分之一,在常年干旱的塔里木盆地柴达木盆地中出现部分降水量120 mm左右区域。平均年降量水大于480 mm的区域也不断增多,平均年降水120 mm到240 mm占主体。而小于40 mm区域占极小区域。

所以在过去的四十年里,随着气温的上升,中国西北西部和中部地区降水量显著增加,塔里木盆地、柴达木盆地以及青海湖等区域变化更为直观,其中新疆北部和南部河西走廊中、西部等地区增加最多,这一特征从位于秦岭北侧的渭河年径流量近几十年的减少也反映了出来。据研究,1981~1999年渭河年平均径流量比1935~1980年减少27.4% [17],而这一变化可能恰恰跟全球变暖具有一定联系 [18];研究表明44年以来,在全球变暖背景下西北西部地区降水量呈现增加趋势,而西北东部地区降水量呈减少趋势。随着气温的升高,降水量的增加(或减少)将在一定程度上导致一个地区的气候趋于变得暖湿(或暖干) [19];西北西部区域气候已由暖干向暖湿转型、而西北东部地区,随气温升高有继续变干的趋势 [6]。

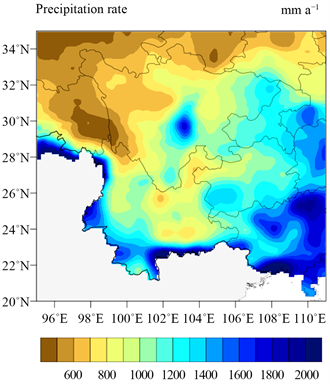

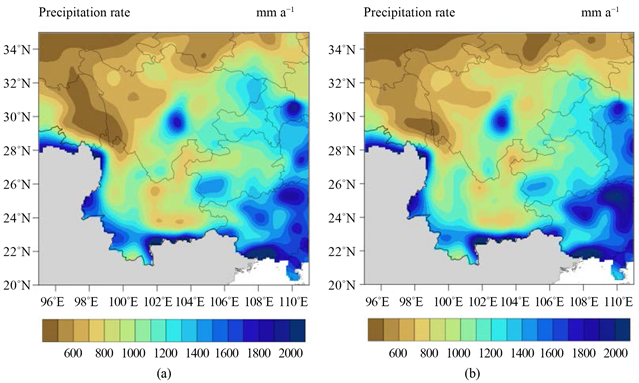

Figure 5. Spatial distribution map of annual average precipitation (mm a−1) in southwest China from 1979 to 2018

图5. 1979年~2018年中国西南地区年平均降水(mm a−1)空间分布图

由于西南地区位于青藏高原东南部,地形地貌复杂多样,局地因子影响显著,具有独特的天气气候特征,年降水区域分布也会有所差异。据图5我们可以明显的看到西南地区四十年平均降水空间分布不均匀,局地差异大,降水从东往西减少,东部平均年降水最大值达到2000 mm,西部平均年降水最小值达到400 mm,川西高原是少雨区,降水量是600 mm以下,往东南地区降水量逐渐增大,南部降水最大值可达2100 mm。在四川中部有一多雨中心,中心极值达到1700 mm,同时在云南东北部和东南部有少雨中心,中心极值最小可达700 mm。

同样我们通过由图6进一步分析降水在中国西南地区的分布和其随时间的变化情况。

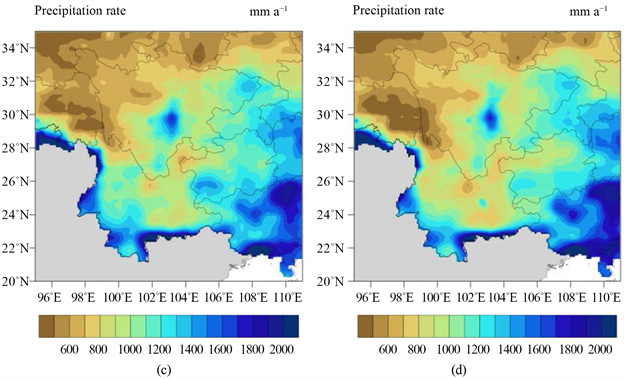

Figure 6. The spatial distribution of annual mean precipitation (mm a−1) in southwest China from 1979 to 2018 changes with time (a) 1979-1988 (b) 1989-1998 (c) 1999-2008 (d) 2009-2018

图6. 1979年~2018年中国西南地区年平均降水(mm a−1)空间分布随时间变化(a) 1979~1988 (b) 1989~1998 (c) 1999~2008 (d) 2009~2018

由于西南地区位于青藏高原东南部,地形地貌复杂多样,局地因子影响显著,具有独特的天气气候特征,年降水区域分布也会有所差异,中国西北地区降水四十年来随时间在在分布区域具有一定的变化:

图6(a)看到1979年到1988年的西南地区,也呈现从东南到西北地区降水减少的趋势,其中在川西高原,青海南部等地区降水相对较少,中心年降水小于500 mm;在广西降水等地降水最多平均年降水量最大值可达到2200 mm;西南地区中部,即四川东南部、重庆、贵州和云南的东北部地区,大范围年平均降水在1000~1500 mm左右;四川中部多雨区年平均降水中心值可达1800 mm。

图6(b)看到1989年到1998年的西南地区降水变化趋势依然从东向西减少,但川西高原地区降水具有大范围的增加,大部分年平均降水值可达600 mm;广西以及云南南部年平均降水大于2000 mm的区域也明显增加;除甘肃南部地区小范围年降水减少外,其余地区年降水没有什么较为明显的变化。

图6(c)看到西南地区北部川西高原和青海南部年平均降水有所增加,年降水小于500 mm的区域大幅度减少;但在广西地区年平均降水出现明显的减少,年平均降水量最大值由原来的2200 mm减少到1900 mm,年平均降水大于1500 mm的区域也大范围缩小。四川中心多雨区区域范围明显缩小,年平均降水中心值也缩小至1500 mm。总体来讲1999年到2018年西南地区年平均降水值明显减小。

图6(d)中川西高原年平均降水大范围减少,大部分范围平均年降水小于500 mm;与此同时,广西地区年平均降水依然部分范围内在减少;四川多雨区范围也继续缩小。整体来看2009年到2018年整个西南地区年平均降水大范围减少,年降水量1000 mm以下范围约占整个西南地区的三分之二。

所以在过去的四十年里, 随着气温的上升,虽然在期间的几十年里降水量来回波动,但就中国西南地区总体来讲平均年降水量是有所减少。广西地区及四川中心雨区降水减少变化更为直观。

4. 结论

本文利用中国气象强迫数据集中降水数据,对1979年~2008年中国西北和西南地区的降水进行一定的研究;分别分析了西北地区和西南地区降水随时间的年际变化以及随经纬度的空间变化。并得出以下结论:

西北地区春、夏、秋、冬以及全年降水量在四十年内都呈现大幅度波动增长模式,夏季波动幅度最大,冬季波动幅度最小。其中,夏季降水最多,而冬季降水最少,我国西北地区春季、秋季日平均降水与全年区别不大。西北地区降水在1997年、1995年、1980年、1991年、1982年分别达到全年、春季、夏季、秋季和冬季的降水最小值;在2002年、2005年、2002年、1991年、2006年分别达到全年、春季、夏季、秋季和冬季的降水最大值。

近40年西南地区西南地区春、夏、冬以及全年都呈现波动增长模式,夏季波动幅度最大,冬季波动幅度最小,但整体波动增长幅度不大。与西北地区类似,同样是夏季降水最多,而冬季降水最少,我国西北地区春季、秋季日平均降水与全年区别不大。在2001年、1997年、1980年、1998年、2009年分别达到西南地区全年、春季、夏季、秋季和冬季的降水最小值;在1996年、2016年、1998年、1983年、1998年分别达到西南地区全年、春季、夏季、秋季和冬季的降水最大值。

在中国西北地区,降水分布具有由中心向四周增加的特征:整体上年降水总量地区分布总趋势是东部降水多,年降水量一般250~600 mm,木盆地中部、柴达木盆地北部、吐鲁番盆地中部降水量较少,年降水量小于40 mm。通过分析和研究,我们得到了我国西北地区四十年内变化最大在塔里木盆地中部、柴达木盆地北部、吐鲁番盆地中部变化最为明显,以十年为分界,每十年都具有很明显的降水增加;在西北地区的东部和西北部分区域降水也都有较为明显的增加。

西南地区降水分布从东往西减少,东部平均年降水最大值达到2000 mm,西部平均年降水最小值达到400 mm。研究发现近四十年内,川西高原附近平均降水最为显著,以十年为分界,我们可以看到川西高原在1989~1998年降水照上一个十年有明显的增加,而下一个十年又继续在增加,到2009~2018年时,川西高原地区降水又大范围减少。我国广西地区降水在1989~1998年时,降水照上一个十年有着明显的增加,但在之后的两个十年内接连广西地区年降水量接连减少。四川中心多雨区范围慢慢减小,中心值也有所降低。西南地区中部年降水大范围小幅度略微减少。