1. 引言

热能转换很大程度上取决于传热过程,因此,研究优化和提升传热能力的方式是极为重要的 [1]。冷凝是一个重要的传热过程。当湿空气接触到温度比露点温度低的表面时,将会发生冷凝的现象。在大多数情况下,冷凝可根据表面润湿度分为膜状冷凝(高表面润湿度时)和滴状冷凝(低表面润湿度时) 2种模式。在实际应用中,冷凝速度很大程度上取决于其冷凝的模式 [2] [3] [4]。

近几十年来,国内外学者们在通过改变表面润湿度从而提高冷凝传热方面做了大量的研究。通常膜状冷凝的换热效果较差,而减少表面润湿度,可以使膜状冷凝转变成滴状冷凝,从而加强换热效果和冷凝速度 [5] [6] [7]。因此如何使冷凝模式保持在滴状冷凝,以及如何在滴状冷凝下获得更好的换热效果,是近十数年来学者们的研究重点 [8] [9] [10]。其中,超疏水涂层、超亲水涂层及其相关的复合涂层是研究热点 [11] [12] [13]。Lu等发现超疏水表面的换热系数相对于亲水表面和疏水表面分别提高了155%和87% [12]。Dong等通过将一个除湿器的换热器换成超亲水表面,除湿效率提高到了1.6倍 [14]。Peng等发现亲水–疏水复合表面的换热效率比单纯的疏水界面的换热效率高了23% [15]。

本文主要的研究目的是研发一种超亲水涂层和超疏水涂层,通过超亲水涂层、超疏水涂层、普通铜表面之间的对比,在不同的表面温度及环境湿度下测试涂层的性能。最终,将涂层应用在窗式空调冷凝换热器上,通过对换热器的冷凝性能进行测试,验证超亲水和超疏水涂层在窗式空调冷凝器上的应用潜力。

2. 实验详解

2.1. 涂层制备

本文的超亲水涂层以及超疏水涂层的实验样品均通过浸泡法制备,具体步骤如下:

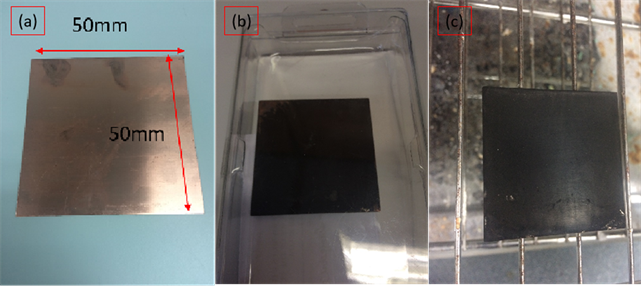

A) 采购大块含铜量100%的铜板,并切割为多片大小是50 mm *50 mm *2 mm的铜片(长*宽*厚);

B) 依次使用100、200、500、600、800、1000、1200、1500、2000目的砂纸打磨铜片表面,直至表面呈粉金色;

C) 将打磨后的铜片浸泡入丙酮溶液中10分钟,进行油污清除;

D) 将铜片从丙酮溶液中取出并浸泡入无水乙醇中10分钟,去除铜片表面的残留丙酮;

E) 取出铜片,使用去离子水轻轻冲洗铜片表面后,使用氮气吹干;

F) 将铜片浸泡入硝酸银溶液中(浓度0.01 mol/L) 10分钟,此时铜片表面变成黑色,而后重复步骤E;

G) 将黑色铜片浸泡入11-巯基十一烷酸溶液(MUD)中15分钟,或全氟癸基硫醇溶液(HDFT)中15分钟。MUD和HDFT溶液浓度均为0.001 mol/L。其中,通过浸泡MUD溶液制备超亲水涂层,通过浸泡HDFT溶液制备超疏水涂层;

H) 取出铜片,并浸泡入无水乙醇中1分钟,而后使用氮气吹干,完成涂层的制备。铜片及完成制备后的超亲水涂层、超疏水涂层如图1(a)~(c)所示:

Figure 1. (a) Copper plate; (b) Superhydrophilic copper plate; (c) Superhydrophobic copper plate

图1. (a) 铜片;(b) 有超亲水涂层的铜片;(c) 有超疏水涂层的铜片

由于本文的超亲水涂层以及超疏水涂层的实验样品均通过浸泡法制备,区别仅在步骤(G),只有表面纳米结构所有区别,因此从外观上肉眼较难判断两种实验样品。通过水滴在铜片、超亲水涂层、超疏水涂层表面的接触角实验确定其特性 [16]。实验结果如表1所示。每种表面各测试了5次,其平均值则为该表面的接触角。由实验结果可见,超亲水涂层和超疏水涂层分别具有极佳的亲水性和疏水性。

Table 1. Results of the contact angle experiment

表1. 接触角实验结果

2.2. 涂层实验平台搭建

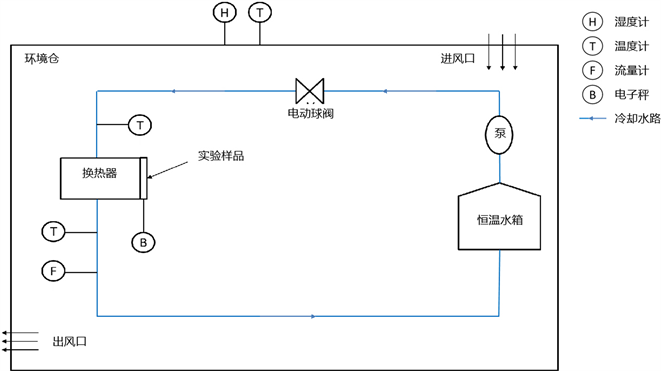

Figure 2. Schematic design of the testing platform

图2. 实验平台设计示意图

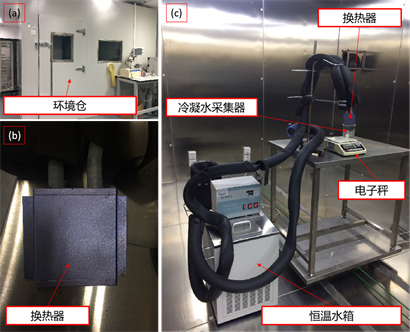

实验平台设计示意图如图2所示。实验平台主要设置于可控温控湿的环境仓内,主要部件有:750 W恒温水箱,50 W水泵,电动球阀,换热器以及各类传感器。实验样品背面紧贴在换热器上,正面裸露在环境仓中。通过恒温水箱提供稳定的冷却水及换热器,将实验样品表面维持在恒定的温度。空气中的水分在实验样品正面冷凝并滴落到冷凝水采集器里,并通过电子秤测量冷凝水重量。实验平台中,所有由传感器所得到的数据都由数据采集设备所采集并直接导入电脑中。在电脑中的数据采集界面由NI LabVIEW构建。数据每3秒采集一次并上传到电脑中。实验平台实物图如图3所示。

Figure 3. The testing platform (a) Environmental chamber; (b) Heat exchanger; (c) Main part of the testing platform

图3. 实验平台实物图;(a) 环境仓;(b) 换热器;(c) 实验平台主体

2.3. 计算

在本文中,主要计算了实验样品的冷凝速度ṁc,可由公式(1)得出:

(1)

式中,Wc为采集的冷凝水重量;A为实验样品面积;t为实验时间。

3. 实验结果及分析

3.1. 实验参数设置

表2为涂层性能实验的标准运行参数。表2中,Tcool,in为冷却水进水温度;Tec为环境仓内温度;RH为环境仓内相对湿度;ṁcool为冷却水流速;t为单组实验时间。

Table 2. Standard operating condition

表2. 标准运行参数

通过控制变量法,逐个测试在不同的冷却水温度以及环境仓内相对湿度下的冷凝速度。具体测试的参数及范围如表3所示。

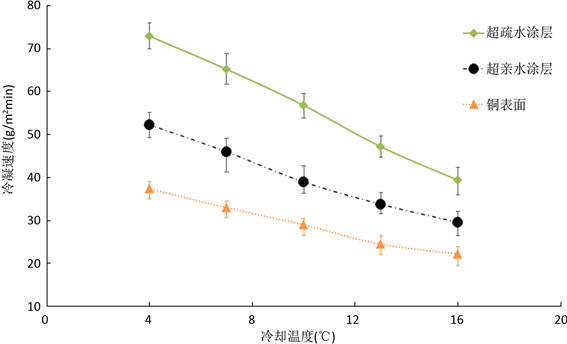

3.2. 在不同冷却水温度下的冷凝速度

在本文中,在不同的冷却水温度下对铜表面、超亲水涂层以及超疏水涂层进行了实验研究,实验结果如图4所示。由于恒温水箱功率足够大,而实验样品面积较小,耗能较小,因此冷却水进水温度可控,且在实验过程中能很好地维持稳定。随着冷却水温度的上升,无论是铜表面还是涂层表面,冷凝速度均有所下降。在4℃冷却水进水温度时,超疏水涂层的冷凝速度分别比超亲水涂层和铜表面高了40.0%及92.0%。

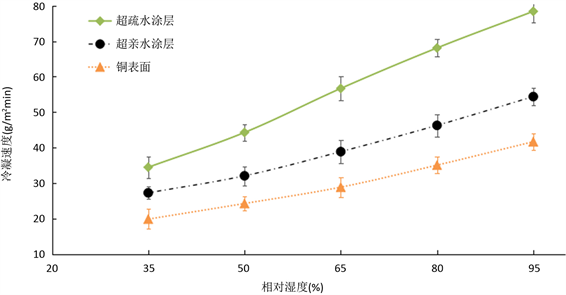

3.3. 在不同湿度下的冷凝速度

在本文中,通过环境仓,在维持仓内温度稳定的同时,控制仓内的相对湿度。在不同的相对湿度下对铜表面、超亲水涂层以及超疏水涂层进行了实验研究,实验结果如图5所示。随着相对湿度的下降,无论是铜表面还是涂层表面,冷凝速度均有所下降。在相对湿度95%时,超疏水涂层的冷凝速度分别比超亲水涂层和铜表面高了40.3%及86.8%。

Figure 4. The condensation rate under different cooling temperatures

图4. 不同冷却温度下的冷凝速度

Figure 5. The condensation rate under different relative humidity

图5. 不同相对湿度下的冷凝速度

由图4和图5可见,超疏水涂层的冷凝速度最快,超亲水涂层次之。无论超疏水涂层还是超亲水涂层,其冷凝速度均远高于铜表面。由于实验样品竖着放置,在样品表面冷凝的水滴会因为重力的作用,最终会汇集到样品底部,并滴落到采集器中。相对于铜表面,超亲水涂层虽然会使液滴从滴状平摊在涂层表面,但在重力作用下,反而平摊的液滴极容易从上至下连成一片形成一条水路,使水快速的通过水路在样品底部汇集,并减少涂层表面润湿度,从而加快冷凝速度。在超疏水涂层上,冷凝出来的液滴极小,并能快速从涂层表面滑落甚至是弹跳到采集器中,因此表面润湿度极小,换热效率和冷凝效率远高于超亲水涂层和铜。

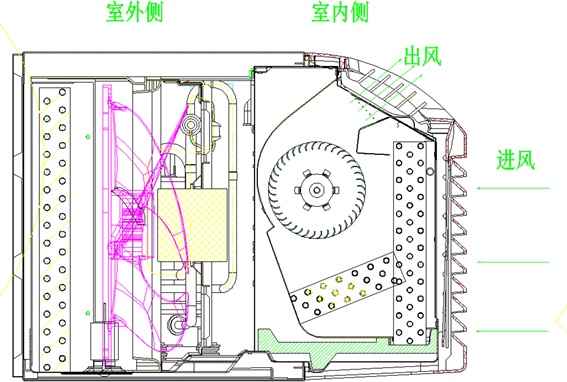

3.4. 涂层在窗式空调冷凝器上的应用预测

在窗式空调中,具体结构如图6所示。冷凝器在机组的室外侧,管道内部实现制冷剂的冷凝,通过风机与翅片与外界环境换热,降低换热器温度。涂层主要目的通过降低表面润湿度,从而加快换热效率,提升冷凝速度。在换热器翅片侧,主要是由较热的翅片向较冷的空气传热,在翅片上较少发生冷凝的现象,因此在冷凝器的翅片上涂覆涂层,对冷凝器的整体冷凝效果提升不大、性价比较低。在管道内测,高温气态制冷剂在接触到低温管道时冷凝,因此在管道内部制备超疏水涂层应能有效地提升冷凝器的效率。

Figure 6. Schematic design of a window air conditioner

图6. 窗式空调结构示意图

4. 结论

在本文中,在铜基上制备了一种超亲水涂层和超疏水涂层。本文主要研究了在不同的冷却温度及环境相对湿度的情况下,各个涂层表面及铜表面的冷凝速度。由实验结果可见,超亲水涂层和超疏水涂层均对冷凝速度有所提升,而在超疏水涂层表面的冷凝速度远大于超亲水涂层表面和铜表面的冷凝速度。同时,本文分析预测了涂层在窗式空调冷凝器中的应用前景。经分析,涂层在冷凝器翅片上应用的效果不大、性价比较低,而应用在管道内部具有一定的可行性,在今后的研究中,可做进一步的探索。

基金项目

广东省博士后项目(No. 219600);广州市科技计划项目(No. 201907010036);南海科大专项项目(FSNH- 18FYTRI01)。