1. 引言

大豆不仅是油料作物也是重要的粮食作物。我国是世界主要大豆生产国之一,也是大豆起源中心,大豆的生产状况对国民经济和人民生活有着直接的影响 [1]。我国大豆种植历史悠久,在长期的种植过程中,经过自然选择和人工选择,形成了丰富多彩、类型各异的大豆品种资源。由南到北我国大豆种类丰富多样,就目前而言收集保存的大豆种质资源已有22,637份大豆品种资源,数量居世界之首 [2]。大豆种质资源包括野生大豆种质资源和栽培大豆种质资源。大豆地方品种具有较强的适应性、耐病性、抗逆性和稳产性,蕴含着丰富的优良基因源,是选育创造优良品种不可缺少的物质基础 [3] [4]。栽培大豆资源是在野生大豆的基础上通过品种培育选出来的,这两种种质资源对大豆品种的研究具有重要的意义。因此,收集、整理、保存和深入研究大豆品种资源、鉴定出优异品种能够为创造新品种、新种质提供亲本材料,并能为挖掘新的优异基因资源和开展大豆生态适应性研究提供科学依据。盖钧镒等 [5] 围绕高产、优质、多抗、广适应育种目标,从群体水平上探明了我国南方8000余份地方资源主要农艺、品质性状的遗传变异和选择潜力,发现蛋白质含量较高而油脂含量较低是南方群体的突出特点,提出从个体水平上挖掘优异基因资源的方法。围绕遗传多样性、核心种质利用,邱丽娟等 [6] 指出大豆核心种质为性状鉴定、新基因发掘、新种质创造和新品种培育等理论研究和实际应用提供材料基础,具有潜在的应用前景。大量实践证明,大豆种质资源的系统研究与利用,将促进我国大豆种质资源由数量保存型向研究应用型转变。某一领域的兴衰和发展与该领域研究成果的文献数量和内容结构密切相关。计量是指某一领域的发文量以及研究成果的统计过程,它是科研评价实践中普遍使用的评价手段,其中以文献计量为主 [7]。本文基于两个数据库的文献,对大豆种质资源有关文献进行统计分析,旨在为大豆种质资源的研究提供些许参考。

2. 数据来源与研究方法

2.1. 数据来源

2.1.1. 国外数据

国外文献样本以Web of Science数据库作为数据源,设置检索条件:主题 = (“Soybean germplasm resources”),时间跨度为1980~2020年,选择数据库处选择Web of science核心合集,文档类型为“Article”及“Review”等,选择检索日期为2020年7月,检索得到的文献以“全记录与引用的参考文献”及“纯文本”的格式下载,将下载好的文献重命名为CiteSpace能够识别的download.txt格式,对结果数据进行筛选,手动剔除不相关文献,得到112篇英文文献,以此作为国外文献研究的数据样本。

2.1.2. 国内数据

国内文献样本以中国学术期刊数据库(CNKI)作为数据源,设置检索条件:主题 = (“大豆种质资源”),选择中文文献,时间跨度为1985~2020年,数据库来源类别期刊、博硕士论文、会议论文、报纸,选择检索日期为2020年7月,对结果数据进行筛选,得到704篇文献,以此作为中文文献的研究样本。

2.2. 研究方法

以筛选数据作为基础,采用CNKI可视化分析–检索结果,分别从发文量与年份、学科分类、关键词、基金来源与研究层次、研究作者与研究机构等方面进行统计分析。外文文献用CiteSpace软件和office进行分析。

3. 国内文献统计分析

3.1. 发文量

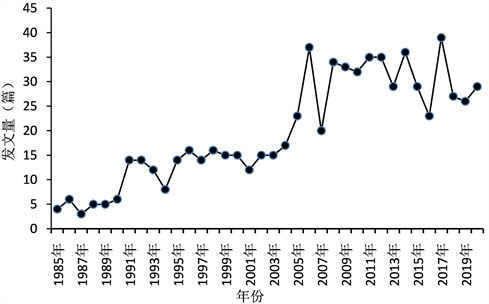

发文量可以作为表征某一研究领域的发展速度与发展程度的指标 [8]。从国内对大豆种质资源研究(图1)来看,我国对大豆种质资源的研究从1985年以来整体上处于上升态势,2006年发文量达到一个最大值,2007年发文量又降低,2017年发文量也较多,此后的年份有增有减,发文量多的年份可能是大家集中于研究大豆,而第二年或者往后的几年对此的研究热度降低。总体而言,国内学者对大豆种质资源研究的关注程度呈上升趋势。

Figure 1. Annual publication of research on soybean germplasm resources in China

图1. 国内大豆种质资源研究年度发文量

3.2. 学科分类

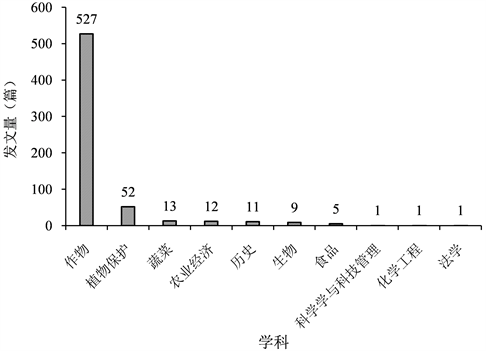

从我国发文量处于前10名的学科分布可以看出,目前我国对大豆种质资源的研究在学科分类上主要集中于“作物”、“植物保护”和“蔬菜”3个学科,分别占研究总数的83.39%、8.23%和2.06%,属于大豆种质资源研究的热点学科,其次为“农业经济”和“历史”,分别占总量的1.90%、1.74%,属于相对热点学科,其余属于非热点学科,仅占总体研究发文量的2.69% (图2)。

Figure 2. Subject classification and its volume of publications

图2. 学科分类及其发文量

3.3. 关键词

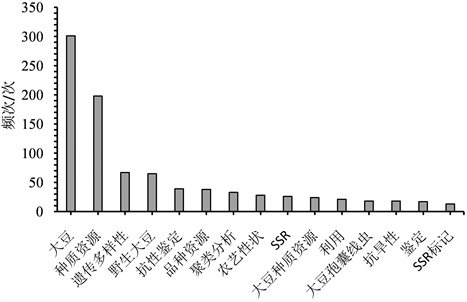

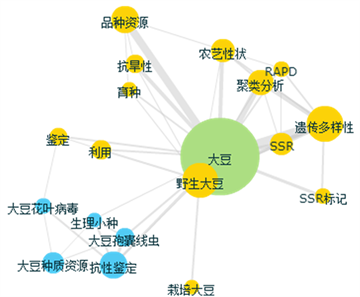

关键词是一篇文章研究方法或研究方向的高度概括,学术论文的高频关键词可以在一定程度上反映出该领域的热点问题 [9] [10] [11],但受主观因素的影响,使不同的学者对关键词的选择表述具有一定的差异性 [12]。如图3所示,目前国内关于大豆种质资源的研究主要集中在大豆遗传多样性的研究和野生大豆种质资源农艺性状的测定两个方面,关键词的出现频次分别达67次和65次,此外,大豆种质资源在抗性鉴定和种质资源利用、抗旱性方面研究也较多,特别是大豆种质苗期抗旱性以及抗虫性方面的研究。如图4所示,关键词共现网络图中圆点越大说明出现的次数多且和其他关键词间联系紧密。

Figure 3. The top 15 keywords appeared frequently in the literatures about soybean germplasm resources in CNKI database

图3. CNKI数据库有关大豆种质资源研究文献中出现频次前十五的关键词

Figure 4. Keyword co-occurrence network

图4. 关键词共现网络图

3.4. 主要研究机构

期刊论文被重要数据库收录的数量和被引频次反映了该研究机构的整体科研能力和影响力。CNKI数据库检索关于我国大豆种质资源研究发文量前10的机构,如表1所示。核心研究机构在某一专业或某一领域具有代表性,对其进行基于文献统计结果的分析,有助于对科研机构的研究重点和研究水平形成清晰的脉络 [13] [14]。由表1可知,论文发表量大于10篇的研究机构有10家,其中高校3家,科学研究所7家;就发文量而言,高校发文量占主要部分,其次为各科学院研究所;且就研究机构所处地理位置而言,基本都位于我国北方大豆主要生产区域。综上可知,我国对大豆种质资源的研究,受到明显的地缘影响,且高校开展的研究相较于其他研究机构在数量上更具有优势。

Table 1. Top 10 institutions in the literature (data from CNKI)

表1. 文献数量前十的机构(数据来源于CNKI)

3.5. 主要研究作者

从对大豆种质资源研究发文量排名靠前的作者信息可以看出,对大豆种质资源研究较为专注和持续的科研院所主要为中国农业科学院作物科学研究所、南京农业大学、东北农业大学以及河北农业大学。中国农业科学院作物科学研究所大豆种质资源研究领域的代表学者主要为常汝镇和邱丽娟,南京农业大学代表学者为盖钧镒和赵团结,东北农业大学代表学者为李文滨和韩英鹏,河北农业大学代表学者为张彩英(表2)。除以上机构以外,其他机构的学者也对大豆种质资源的研究开展了大量工作。以上的学者及所属科研机构,代表着我国大豆种质资源研究的核心力量。

Table 2. Information of the top 10 authors of published articles

表2. 发文量前10位的作者信息

3.6. 主要基金来源

研究领域的基金资助可以反映该领域的关注程度。因此文章统计了我国种质资源研究领域的基金资助情况(表3)。国家级的基金资助(国家自然科学基金、国家科技支撑计划、863计划、973计划、国家科技攻关计划)的研究文章共计223篇,总占的比例为67.78%,可见我国大豆种质资源的研究受到国家层面的高度关注和重视。除此之外,我国大豆种质资源的研究还受到高等学校专项基金以及地方自然科学基金的资助。我国北方大豆生产区的省份对大豆种质资源的研究关注度较高,这与所在省份的高校以及科研院所对大豆种质资源的关注有直接关系。

Table 3. Top 20 fund projects statistics

表3. 前20基金项目统计

3.7. 来源期刊

通过对我国刊载大豆种质资源研究论文的出版物进行统计,可以确定该领域的主要期刊。表4数据显示发文量前10位的期刊发文总量为292篇,占大豆种质资源总文献量的46.83%。《大豆科学》是发表大豆种质资源相关文献最多的期刊,总发文量106篇,占总文献数比为15.06%,其次为《中国遗传资源学报》,发文量为40篇,比例为5.68%,《中国种业》发文量为37篇,占比为5.26%,《中国油料作物》发文量为32篇,占比为4.55%,《大豆科技》发文量为36篇,占比5.14%,可见这些期刊可视为刊载我国大豆种质资源相关研究文献的主要期刊。

Table 4. Top 10 journals in literature (data from CNKI)

表4. 文献数量前十的期刊(数据来源于CNKI)

4. 国外文献统计分析

4.1. 发文量趋势

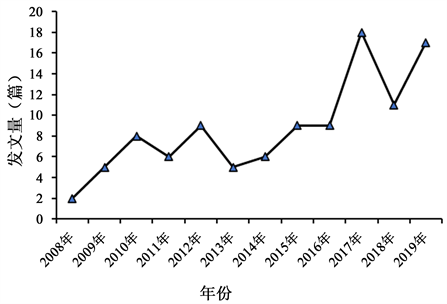

如图5所示,做了2008年到2020年7月份的国外在大豆种质资源研究的发文量折线图。在年代分布上,国外文献总量呈增长态势,2008年到2010年连续三年发文量增加,但2011年减少,2012年又增加,2013年又减少,2017年和2019年达发文量的峰值,2018年发文量有所回落。大豆种质资源在国际上仍然是一个成长中的研究点,发展中虽存在波动,但近年来的研究成果仍保持在较高的状态。

4.2. 主要研究国家分析

一个国家的发文量一定程度上代表了在某领域研究的活跃程度 [15]。从Web of ScienceTM核心合集数据库中共检索出中国、美国、西班牙、英国等国家发表有关大豆种质资源研究的文献。国家的中介中心性(Intermediary centrality)是用来表示该国家在某研究领域的国际地位 [16],如表5,美国中介中心度为0.31,我国虽然发文量较多,但中介中心度只有0.16,说明美国在该领域发表的文章影响力较强,我国与当前其他国家的交流合作还有进一步的加强。用CiteSpace绘制国家分布知识图谱(图6),合作网络中,各国之间的联系普遍较为紧密,美国、英国、西班牙、中国、比利时等国家的中心性较高,占有更高的国际合作比例,在国际合作中优势显著。美国发文量居于第一的位置,有50篇,我国仅次于其后,有41篇,可见美国对大豆的研究较我国多一些。

Figure 5. Chronological distribution of soybean germplasm resources in web of science

图5. Web of science中大豆种质资源文献年代分布

Figure 6. Map of national distribution knowledge of soybean germplasm resources in web of science

图6. Web of Science中大豆种质资源文献国家分布知识图谱

Table 5. Top 10 countries of soybean germplasm resources in web of science

表5. Web of Science中大豆种质资源发文量排名前10的国家

4.3. 作者共被引分析

高频次共被引作者通常对研究领域的理论和方法有创新,并对研究领域的发展有突出贡献 [17]。本领域国内外学者的合作图谱和共被引频次结果统计见图7和表6。分析图7可知,在国际上作者间的合作较为紧密,多数作者倾向于与相对稳定的作者进行合作,每个合作团体通常有两个或两个以上的核心作者。从表6可知,在这些作者中,GARFIELD E被引频次最高(829次),其次是GLANZEL W,被引频次为706。被引作者中,NARIN F的中介中心度最高(0.17),说明他发表的文章与其他作者间的关系较为紧密。

Figure 7. Cooperative map of soybean germplasm resources in web of science

图7. Web of Science中大豆种质资源文献作者合作图谱

Table 6. List of authors’ total citations in web of science

表6. Web of Science 中作者共被引频次表

5. 结论及展望

1) 我国大豆种质资源的研究从发文量来看正处在快速发展的阶段,但实际上我国大豆种质资源研究与国际研究水平还相差较大。国外发文量来看,美国发文量居世界第一,这与美国现代农业的发展以及种植大豆面积大有关。2) 我国大豆种质资源领域研究发文量最多的机构是东北农业大学,其次是南京农业大学,都是南北方具有代表性的两所农业大学;发文量最多的研究者是中国农业科学院作物研究所的常汝镇,发文量为35篇,发文量较多的作者大多为高校教师;文献来源最多的期刊为《大豆科学》,这是大豆领域较有影响力的期刊,其次为《植物遗传资源学报》;我国大豆种质资源的研究主要以国家层面的基金资助为主,主要有国家自然科学基金、国家高技术研究发展计划、国家重点基础研究发展计划等,占到67.78%;我国大豆种质资源研究的学科主要集中在作物以及植物保护等;我国大豆种质资源研究的热点主要集中在遗传多样性、野生大豆、抗性鉴定、农艺性状等方向。未来我国大豆种质资源领域的研究趋势可能主要集中在大豆种质资源苗期抗性鉴定和野生大豆种质资源筛选以及大豆种质资源农艺性状测定3个方面。

大豆作为我国的第五大粮食作物,播种面积是仅次于玉米、稻谷、小麦、马铃薯的,在我国有着举足轻重的作用。生活中很多的食物都得依赖于大豆这一原材料,大豆的生产与我们的生活息息相关,不仅是粮食作物也是油料作物,生活中可以用来榨油等。大豆种质资源是我们生产的基础,良好的种质资源促进大豆增产增质,可见,大豆种质资源的研究非常重要。但就目前来看,种质资源研究工作存在着“重收集、轻利用”的积弊,鉴定评价以及创新利用等后期工作相对薄弱。一方面由于人力、物力、财力有限,缺乏对种质资源的系统鉴定和准确评价;另一方面,优异性状基因的深度挖掘以及高效聚合利用仍显滞后,种质资源的利用效率总体不高 [18] [19] [20]。大豆种质资源的研究是一项长期且持续性的工作,种质资源的收集及保护利用工作需要加强政策引导以及确保资金的持续性投入,培养专门的研究人才,保证种质资源保护利用工作的健康持续开展。

基金项目

贵州大学引进人才科研项目(贵大人基合字(2016)47号);贵州省教育厅青年科技人才成长项目(黔教合KY字【2018】100)。

NOTES

*通讯作者。