1. 前言

农业现代化突破了传统农业主要从事初级农产品原料生产的局限性,突破了封闭低效、自给半自给的局限性,依靠现代化的农业生产手段和与之相适应的农业制度变革,实现现代农业产业升级和生产模式的转变。农业现代化是用现代科学技术武装的,用现代组织管理办法来经营的社会化、商品化和专业化农业,是具有较强竞争力的现代产业 [1] [2]。新时期,推进生态文明建设已经成为基本国策,农业作为国民经济的基础产业,农业现代化发展应从生态文明建设的新起点和视角,以绿色发展为导向,以可持续发展为目标、以激发农业农村新动能为着力点,走出“中国特色”农业现代化发展道路 [3] [4]。目前,国内关于农业现代化发展道路的问题的学术争鸣较多,特别是对于农业现代化内涵的理解,以及发展道路选择问题认识并不统一。鉴于此,本研究在回顾我国农业现代化政策沿革演变历程,分析我国农业现代化发展的障碍因素和国外成功模式的基础上,从生态文明建设角度概括了农业现代化的新内涵,回答了新时期农业现代化的发展道路选择问题,为丰富农业现代化发展的理论和实践研究提供创新思路。

2. 农业现代化发展历史阶段特征

2.1. 历史阶段划分与特征分析

建国以来我国的农业现代化发展伴随着土地制度及经济社会制度的变革,以科学技术创新和进步为推动,经历了一个爬坡式上升、螺旋式推进的过程。根据我国经济社会制度和农业制度改革的特征,将农业现代化发展划分为三个阶段,体现了三种不同组织形态。

2.1.1. 起步发展阶段

从建国初期到上世纪70年代末期,是农业现代化的起步发展阶段。我国农业在全力恢复生产建设和制度改造的过程中,农业现代化体系在逐步构建和形成 [5] [6]。这一时期,农业生产经营的主要方式是家庭个体,牲畜和手工器具为主要生产工具,农业现代化发展水平依然较低。到了20世纪60年代以后,随着化肥等化石能源的使用,农业也由粗放式向集约式过渡,辅助能的投入对农业生态环境产生了负面影响,但生态系统能够消纳废弃物,农业生态环境优良且农产品为优质天然产品 [7] [8]。我国农业现代化已经初步实现了化肥化、水利化、机械化和电气化。

2.1.2. 快速发展阶段

从上世纪80年代到本世纪初期,是农业现代化的快速发展阶段。政策制度成为推动农业现代化发展重要动力,以家庭联产承包责任制改革为起点,发展适度规模经营和集体经济,实施农业资源的优化配置 [7] [9],完善以农产品市场价格补贴为主的农业政策,充分调动广大农民生产积极性。这个阶段,农村工业化和农村现代化的整体水平进入协调发展中;由于农药和化肥的大量施用,以及生产方式落后导致严重的生态环境问题,农田土地退化、农用水体污染、农产品质量下降等问题使人类的健康生存受到威胁。同期,社会各界开始重视生态农业新技术的推广应用,开始思考农业现代化发展的方向和道路问题。

2.1.3. 创新发展阶段

从本世纪初期(2013年)开始至今,是农业现代化的创新发展阶段。这一时期,伴随着我国宏观经济增长速度由高增长向中等增速的过渡,农业现代化发展也步入一个创新转型的跨越式发展阶段 [5]。“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路”是十八大做出最新决策;同时,党中央提出“大力推进生态文明建设,用制度保护生态环境”的战略部署,以崭新的理念和思想,站在新的历史起点上,为农业现代化的发展指明了方向。这一阶段,农业现代化由数量增长向质量效应和环境友好型转变,农业生产方式逐步向节能、环保、清洁、循环方向转变;通过创新产业化经营方式和深化农村土地制度改革,逐步构建起适应新时期生态文明建设需求的农业产业体系、生产体系、经营体系和保障体系。

2.2. 农业现代化内涵的演变过程

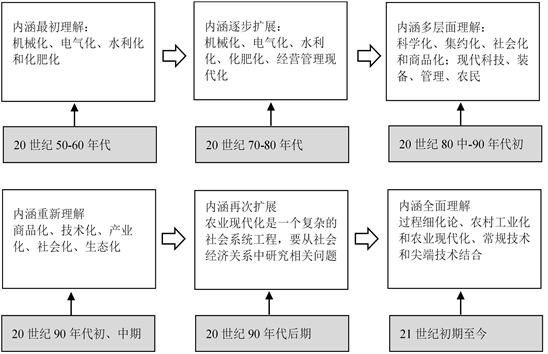

随着生产实践的推进和需要,农业现代化不断从低级向高级发展和前进。本研究总结前人研究成果和学术观点 [10] [11] [12],从过程和结果两个方面系统梳理我国农业现代化内涵的历史演变过程,具体内容见图1所示。

从图1可知:我国农业现代化概念与内涵经历了一个内涵不断丰富、外延不断扩展的发展历程。农业现代化发展内涵充分体现了历史性、地域性和继承性的基本特征,与国家一定时期社会经济发展对农业的需求和社会的主要矛盾紧密相关。由于农业的基础性地位决定了,农业现代化道路的选择及目标取向,归根到底反映了国家经济社会在不同发展阶段对于农业产业更好发挥支撑作用的任务和要求。

3. 发达国家农业现代化经验与启示

发达国家在农业现代化发展进程中,尽管国情不同、特点不同、道路不同,但是各国都重视发展要素的保护和培养,尊重农业经济发展规律和协调农业发展模式,以适应和推动本国农业现代化快速发展 [13]。农业发展要素是农业生产过程中所投入的有形要素和无形要素的总称,主要包括:制度要素、技术要素、自然资源等三大类。农业发展要素的配置水平、生产潜力和储备数量就是农业现代化水平的具体体现。本研究系统总结美国、日本、英国、法国及德国等发达国家农业发展要素的特征,以及各国农业现代化的发展路径(见表1),以期为探索我国现阶段农业现代化路径提供借鉴经验 [14] [15] [16] [17] [18]。

Figure 1. The connotation of China’s agricultural modernization in different periods

图1. 中国不同时期农业现代化的内涵

Table 1. Agricultural development factors and agricultural modernization models in developed countries

表1. 发达国家农业发展要素特征及农业现代化模式

纵观发达国家农业现代化发展要素及模式类型,其经验对我国农业现代化建设有以下重要启示:

首先,农业现代化是与一个国家社会经济发展历史阶段相适应的,由制度、技术、资源、市场等各种发展要素相互融合、协调、配置及重组的技术经济过程。农业现代化表现出历史性、动态性、时空性、技术性及可持续性的鲜明特征。

其次,农业现代化发展过程中要充分发挥“四力合一”的重要作用。一是以市场为动力,构建统一、开放、有序的市场体系,优化社会资源配置,提高资源利用效率,引入竞争机制激励创新动能。二是以技术为支撑,建立在现代自然科学基础上的农业科学技术,使得农业生产方式发生深刻改变,而信息技术、智能化技术在现代农业生产中的应用,大幅度提高农业劳动生产率、土地生产率和农产品商品率,使农业生产、农村面貌和农民行为再次发生重大变革。三是以服务为举措,社会化服务组织是农业现代化实现的重要载体,发达国家经验证明社会化服务组织积极参与,有利于农业要素的有机整合及减少生产过程投入,是加速农业现代化发展的推进器 [13]。四是以政策为保障,充分发挥农业政策的促进和保障作用,推动农业农村改革进一步深化,是实现农业现代化创新发展内在要求;农业政策制度体系包括法律制度、经营制度、产权制度、补贴制度、金融制度和管理制度等。

4. 我国农业现代化发展的障碍因素

4.1. 农业资源环境问题依然严峻

现阶段,我国农业生产面临的资源和环境问题依然突出。一是农业面源污染依然严重。一方面,我国农村秸秆露天焚烧比例依然较高,对大气环境造成一定污染;另一方面,畜禽粪便排放以及加工业大量废弃物的不合理处置,成为面源污染的主要来源。据统计,2015年全国畜禽养殖排放的粪污产生量为5.687 × 109 t,巨大排放量对水环境造成严重污染 [19]。二是水土资源数量减少且质量下降。东北地区黑土地由于长期以来不合理的开发利用,致使黑土土壤有机质含量急剧下降、黑土层厚度减少且生态功能退化。全国耕地质量水平总体偏低,低产田约占耕地总量的1/3。华北地区地下水超采问题严重,造成河流枯竭、地面沉降和地下水污染。北方地区农业灌溉用水紧张,由于水资源南北差异较大,每年农业灌溉缺水量约300亿m3 [20]。三是产地环境问题突出。目前,农业经济发展的主要矛盾已经由总量供给问题转变为部分农产品供求结构性失衡问题,人们的消费需求已经向有机、绿色和健康方向转化。当前,重视并进行农业自然资源的合理开发、利用和保护,是破解农业现代化发展障碍的首要问题。

4.2. 农业科技创新体系亟待完善

技术创新是推进现代农业发展的根本动力,是突破生产方式转化瓶颈的重要手段 [21]。我国农业在从传统粗放生产向现代化集约生产转变过程中,面对国际社会农业科技领域新的革命性突破,要提升我国农业技术的国际竞争力,亟待解决以下几方面问题:一是农业技术的生态化转型。十九大做出实施乡村振兴战略的决策部署,要以绿色发展引领乡村的生态振兴。为保证安全生态产品的充足供应,打好农业面源污染治理攻坚战,在技术层面上应推进农业技术的生态化转型,推广绿色环保、节本高效的共性技术。我国现阶段农业绿色发展技术初步构建、技术推广保障体系仍不完善、专业技术员和农民素质不高,技术的规模化发展陷入困境。二是产学研用紧密衔接问题。我国现已形成从国家到地方的农业科研机构体系,但是科研单位对技术成果转化和推广重视不够,责任感淡泊,导致科研成果的实际使用效率不高,科研成果转化率低,不能真正发挥科研技术的作用 [22] [23]。因此,从农业技术创新和推广体系创新两个方面完善科技创新体系,是推进农业现代化跨越式发展的动力源泉。

4.3. 农业制度短板阻碍现代化进程

生产技术现代化和制度现代化相互促进、相互影响,共同促进现代农业发展,并且以制度创新为前提条件。纵观我国农业现代化历程,制度的创新和改革推动农业现代化不断迈上新台阶;制度变迁滞后于科学技术的发展,就会对发展起阻碍作用 [24]。目前,制度性短板主要体现在两个方面:一是土地制度成为主要制约因素。农村土地归集体所有,造成土地权属不明确;土地承包经营权流转不规范,流转中责任主体的责、权、利关系不明;土地征收制度存在缺陷,征地补偿标准过低,损害了农民的利益。因此,农民对土地态度淡漠,并不愿意投入资金去经营管理土地 [25]。二是社会化服务制度成为重要障碍。社会化服务体系是联结小农户与大市场的桥梁和纽带,是帮扶小农户融入农业现代化大环境的重要平台 [26],更是提高农业和农民整体素质的有力阵地。我国农业社会化服务体系取得长足发展,然而随着农业组织形式和生产方式的变化,科技服务有效供给不足、供需对接不畅等问题日益凸显。因此,学习借鉴发达国家的成功经验,培育多元化农业合作社、社会化服务组织和新型经营主体,构建中国特色的社会化服务体系是农业现代化发展的必然要求。

5. 我国农业现代化发展道路选择

5.1. 农业现代化的新内涵

农业现代化演进历程是社会经济制度变革的缩影,更是农业科学技术时代变革的历史指征。如何在国际社会农业现代化发展的共性特征中,突出“中国特色”和“中国个性”,是农业现代化新内涵要考虑的问题 [11]。本研究认为,农业现代化的内涵包括以下三个方面:

一是农业生产技术体系现代化,创新发展并推广绿色农业机械化、生态化、信息化、清洁化生产技术,以资源节约利用、污染防控治理和产品质量提升为主攻方向,构建完善的农业现代化技术体系。二是农业经营组织方式现代化,建立高度专业化和市场化的农业合作社、农业合作组织和生产服务中心,形成以农户为基本元素、合作社为基础单元对接现代化大市场的生产格局和产业体系。三是农业制度管理模式现代化,现代化的技术范式和生产模式运行离不开现代化的制度建设和管理模式,要尽快建立社会化投入、金融服务、绿色评价、生态补偿、有偿使用等为主体的农业生态文明制度体系,创新现代农业生产管理运作模式,夯实农业现代化发展的根基。

5.2. 农业现代化发展道路选择

随着我国农业现代化建设进入以生态文明为导向的创新阶段,农业产业生态化已经成为新时期农业发展的全新模式和重要途径。因此,从资源节约、环境保护、生态培育的角度,应在产业系统内部、资源利用方式、产业功能拓展、技术生态转型等四个方面实现农业现代化升级,走现代集约型生态农业、资源低耗型循环农业、产业融合型休闲农业和生态福祉型绿色农业发展道路。

5.2.1. 走现代集约型生态农业发展之路

生态农业改变了石油农业过分依赖化肥农药而导致环境破坏和资源短缺问题,其通过合理布局、工程设计和资源整合,构建多元素协调配合、相互促进的农业生态经济系统,实现经济、社会和生态效益的共赢目标。生态农业模式的局限性主要体现:以庭院为主的家庭作坊式生产经营规模的局限性,使得生产效率不高、生产能力有限;以沼气为纽带的农户节能型生产模式对废弃物资源利用范围太窄,使得农业加工业副产品开发利用途径不明;生态农业模式设计过于理想化,产业链增值效果不明显 [27]。

我国今后生态农业的发展应该走现代集约型发展的道路。一是着力打造以庭院生产为基本单元、以规范化生产操作为主要特征、以合作社组织管理为特色的乡村生态园区模式。实际是将原来小规模的家庭作坊式生产模式进行产业化提升,突出生产技术规范化和管理方式的集中化,从而扩大了原来庭院式生态农业的规模,逐步向专业化和规模化方向转变。二是重点发展以生物质能开发利用为特色的生态农业模式,充分利用种、养、加各产业在生产环节产生的能源资源,如:农作物秸秆、畜禽粪便、加工副产品等,实现其肥料化、燃料化、饲料化和基料化利用。同时,建立促进生态农业产业化的服务体系,包括:社会化服务体系、人力资源培训体系、农产品安全监测预警体系等 [28]。

5.2.2. 走资源低耗型循环农业发展之路

循环农业的基本特征是农业经济活动按照“投入品→产出品→废弃物→再生产→新产出品”的反馈式流程组织运行;使上一环节的废弃物作为下一环节的投入品,在实现产品深加工和废弃物资源化利用的过程中,延伸产业链条并拓展农业产业空间和增值路径 [29];树立环境友好型新农村新理念,构建清洁田园、清洁家园、清洁社区相结合的良性循环、和谐发展的健康文明社会。今后,我国农业现代化的发展应继续走资源低耗型的循环农业发展路径。

循环农业模式的选择应以区域资源禀赋为基础、以农业产业化龙头为带动、以产业链耦合设计为手段、以资源综合利用为核心、以循环型社会建设为目标,探索特色模式路径。一是从主导产业空间分布出发,基于微观、中观、宏观等不同层面,分别实践以个体经营、园区经营和社区经营为主体的循环农业模式。二是从主导产业定位方向出发,重点实践四种模式类型:① 生态农业改进型模式,改进生产组织形式及资源利用方式,建立良性循环的农业生态系统;② 农业产业链延伸型模式,由各产业配合组成链环,以某一主导产业为链核,其他辅助产业为链环的循环农业产业体系;③ 资源多级转化利用型模式,重视农业废弃物资源、二次资源与能源的多级循环利用,提高资源的有效利用率和生产潜力;④ 产业高效复合型模式,在生态农业模式建设的基础上,将资源要素重新组合和工程开发,建立高效能的立体农林–农牧–农渔复合型生态系统 [30]。

5.2.3. 走产业融合型休闲农业发展之路

休闲农业是现代农业除商品功能以外的多功能产品体现形式,其实质是在实现商品价值产前、产中和产后的全过程中,增加、开辟、挖掘、创造农业生态产品的生态服务价值和休憩娱乐价值,进而与农业资源的文化价值有机融合,并在价值实现过程中充分彰显和体现,形成多产业并存、多元化发展、多目标共赢的产业新业态 [31]。休闲农业依托的产业形态包括:种植业、林果业、畜牧业、渔业、加工业。休闲农业的主要特征是产业融合和产业升级,其将农业一、二、三产业相结合,并把农产品加工业、乡村旅游业、服务业等融合成相互关联的整体 [32]。

当前应重点推广以下四类休闲农业模式,做出区域的特色和品质。一是休闲农业园区,以特色农产品生产基地为依托,根据不同地域特点、资源禀赋、产业基础、功能定位和比较优势,打造“特而精”的农业产业类型。二是休闲旅游牧场,以现有特色畜禽养殖基地为依托,完善与养殖生产相配套的娱乐、教育、休憩、餐饮等服务设施,建设以多功能开发、多元素体验、多场景转换为特色的休闲旅游牧场。三是休闲观光渔业,以现有的农业垂钓园、水生养殖场为基础,发挥渔业生产在观赏、观光、旅游、科普、体育、养生等服务功能,开发特色休闲渔业新模式。四是生态旅游村落,挖掘古村落独具特色的旅游文化价值,依托资源优势确立不同的开发思路,打造精品、优品和名品村落 [33]。

5.2.4. 走生态福祉型绿色农业发展之路

绿色农业实质上是一场农业技术创新、农业技术革命,是绿色发展和生态文明建设新时代的重要发展模式,也是农业现代化的主导方向。农业绿色发展以资源节约和环境友好生产技术为依托,技术的推广和应用将改善环境质量、增加生态产品供给、保护自然资源、提高经济效益,对于生态环境的改善、美丽乡村和清洁家园建设带来生态福利,是最普惠的民生福祉 [34]。绿色农业是农业产业形态的再次升级,是生态文明建设在农业现代化领域实践的重要任务。绿色农业发展的重要途径是要建设“全民意识绿色化、制度体系绿色化、生产方式绿色化和生活方式绿色化”的社会新风尚。具体发展要求如下:

一是提升全民意识绿色化,意识引领行动、意识改变态度、意识强化责任,要使绿色、低碳、环保、节约的观念深入人心,养成公民自觉参与、自觉遵守的习惯,必须从思想意识方面加强引导和教育,加强全民环保素质和环保理念的宣传教育 [35]。二是完善制度体系绿色化,健全生态法律法规体系,制定相应环境保护法律法规;完善生态环境保护管理制度,建立农业绿色生态补偿制度,搭建绿色化的农业支持和保护制度体系。三是转变生产方式绿色化,加大绿色科技创新,构建以生态资源节约型技术、生态环境保护性技术、生态破坏修复型技术及生态文明建设模式为主体架构的农业绿色发展技术体系;加大科技人才培养力度,吸引更多的创新型人才,促进绿色农业科技的发展。四是倡导生活方式绿色化,鼓励低碳生活方式,引领广大群众节约资源;培养绿色消费方式,反对过度消费及一切不合理消费行为。通过绿色消费倒逼绿色生产,为全社会生产方式、生活方式绿色化贡献力量 [36]。

6. 结论

总之,“十四五”时期随着国际社会发展格局的变化,我国的现代农业发展阶段、环境、条件也发生着深刻变革。立足国内大循环、畅通国内国际双循环是党中央积极应对当前国内外经济形势变化的战略举措。农业现代化发展要适应“双循环”的新发展格局,首先,要强化自身内循环为主的发展模式,基于中国国情、农情及资源环境约束走“生态农业、循环农业、休闲农业和绿色农业”的中国特色发展道路。其次,以实现农业高质量发展和增进人民福祉为新目标,激发农业自身潜力和发展新动能,以政策改革和制度创新为可行途径,带动技术创新突破瓶颈、补齐短板,推进农业现代化迈入创新发展高级阶段。

基金项目

中央级公益性科研院所基本科研业务费专项(1610132020035)资助。