1. 引言

非侵入式负荷监测与分解(Non-Invasive Load Monitoring and Decomposition, NILMD)的实质是用电负荷的识别分解,将用户总负荷信息分解为各个独立负荷的信息,进一步获取各独立负荷能耗情况、用能质量与用户用电规律等独立的用电信息。这些用电信息具有很高的实际应用价值,能为社会公益、电网公司、用户等多方带来极大的效益。

根据研究经验,可认为总的用电负荷从开启到关停的一个完整工作过程,由若干暂态区段(TS)和稳态区段(SS)组成,它们是时间上紧邻且交替出现的。在总负荷运行全周期的暂态区段,稳态区段和整体的运行模式中都蕴含着一定的统计学规律,把能够可靠标识负荷用电状态的用电特征称为负荷印记 [1] (load, signatures, LS)。同样在负荷进入稳态区段(SS),也包含了相关负荷的负荷印记。负荷印记(LS)的存在具有重现性,这使得基于负荷印记(LS)的非侵入式负荷监测和负荷分解成为可能。

根据在识别负荷的流程中是否需要针对负荷启停状态进行检测,可以初步将负荷识别方法(NILMD)分为两类 [2] [3] 研究路线:一类称为基于事件检测的方法(event-based),这需要通过事件检测模块不断跟踪每一个负荷运行状态的改变;另一类则称为非基于事件检测的负荷识别方法(non event-based),这种方法是通过在整个时间序列中检测某个负荷是否在运行,从而实现时间序列中的负荷分解。

在基于事件检测的负荷分解研究路线中,首先要保证事件检测算法能准确识别某个负荷的状态的改变,由此才能调用后续的负荷印记(LS)提取算法,进行负荷的识别,因此事件检测算法是非侵入式负荷监测与识别研究中的一个关键环节。

事件检测通常通过检测时间序列中的有功无功功率 [4] [5] (电流电压)等的变化来实现。Hart在文献 [6] 中采用分段检测法 [7],通过检测功率差值将时间序列分为稳定阶段和暂态阶段,但对于功率相近的负荷识别存在一定难度。文献 [8] 用小波算法将启动信号分解成包含事件边沿及转换过程等多个信号实现检测,但没能有效利用稳态阶段负荷特征信息。

文献 [9] 提出一种基于序贯概率比检验的滑动窗双边累计和(CUSUM)暂态事件检测算法,其检测算法中涉及到的阈值,参数的选择更多依赖经验筛选。在不同的负荷同时混合运行场景下,存在阈值,参数不易统一筛选的情况,同时也会因多负荷的同时运行,导致负荷印记提取时受到其他负荷干扰的可能,同类负荷的负荷印记(LS)可能无法保证一致性。

在文献 [10] 中提到,先检测到暂态过程的发生,然后将暂态过程从复杂的背景波形中分离出来,但同样局限于仅针对暂态过程,缺乏对同样重要的稳态过程的考虑,在算法上也不够成熟。

本文提出一种事件检测算法的改进方法,确保在不同运行场景下能准确分离得到负荷单独启动波形,排除混合运行下其他负荷带来的干扰,降低阈值筛选难度,由此能提高事件检测算法的有效性。

2. NILMD主要环节概述

非侵入式负荷监测与分解(NILMD)系统的典型流程框图如下图一所示,可以把非侵入式负荷监测与分解的过程分五个步骤,简要介绍其中的事件探测,特征提取及负荷识别这三个阶段,见图1:

Figure 1. Typical flow chart of the NILMD system

图1. NILMD系统典型的流程框图

事件探测模块用以检测得知负荷的运行状态的变化,该模块一般通过检测到在一定时间内某负荷印记发生了超过一定阈值的变化,从而判断某个负荷发生了状态的改变。基于事件检测的负荷分解方法针对功率(电流强度)差别比较明显的负荷组合相对比较容易识别,同时要求数据采样率比较高,这也为快速的波形识别提供了可能。

在检测到的负荷事件(比如用电负荷的投切动作)基础上,针对总端负荷信号进行初步的信号分离以及特征提取处理,从而能在与事件相关的数据中提取出一系列的不同的负荷印记(LS),为下一步的负荷识别与分解做好准备,这是特征提取阶段。

负荷的识别是NILMD的最后一个阶段,通过将上述提取到的负荷印记(LS)与特征数据库中的各类负荷特征进行逐一比较,当两者达到一定相似度时,就认为当前的负荷已被识别。在监督学习类的负荷监测与分解研究中,通常有从多个不同类负荷启动样本提取到的负荷特征数据库,根据这个负荷数特征库能逐步识别出分离得到的负荷种类。

3. 由电流强度变化阈值界定负荷启动阶段

针对负荷的单独启动过程,其状态改变前后(进入投切状态和结束投切状态),电流强度会有明显的变化,可以根据所检测的负荷波形的电流强度变化判断投切状态的起点和终点,为此提出电流强度计算公式(公式一):

(1)

其中,

为电流强度,N为一个采样周期内的采样点数,

则是每个采样点的电流值,用有效值指标能有效避免将从测量的奇异点误判为投切状态的起点。其中电流强度的计算公式并不是唯一的,只要能够反映投切状态引起的电流强度的变化。

相邻两个采样周期的电流强度变化值,计算公式(公式二)如下:

(2)

其中,

为相邻两个采样周期的电流强度变化值,j指第j个采样周期。

以下为投切状态的起点的判断条件,判断公式(公式三)如下:

(3)

其中,δ是投切状态的起点的判定阈值。

以下为投切状态的终点的判断条件,判断公式(公式四)如下:

(4)

其中,γ是投切状态的终点的判断阈值,T表示电流强度变化值在连续λ个采样周期内均小于γ。

通过上述的算法,针对不同的负荷可设置各自不同的判定阈值,从而计算得到该负荷单独启动阶段投切状态起点和终点时刻,由此界定出负荷启动时的暂态阶段和稳态阶段。

在这里电流强度阈值的筛选以及获得暂态过程的开始和结束的准确时刻,对于后续的负荷特征提取,负荷的识别算法都有相当重要的意义。

4. 事件检测方法的改进

为了降低不同负荷启动阶段涉及到的电流强度阈值筛选难度,同时也为了同类负荷判断暂态过程开始和结束时刻的一致性,本文提出一种对事件检测方法的改进,描述如下:

首先进行下面的两个基本运行假设:

(1) 当一个负荷进入投切状态时,其他负荷都保持稳定运行状态。假定同一时刻内,不出现两个或者两个以上负荷同时投切的情况。

(2) 当一个负荷投切状态结束后,会进入稳定运行状态。假定在下一个负荷投切状态开启之前,其总端的电流电压为周期性的稳定信号。

其次,根据前面所假设的负荷运行特点,可以通过负荷波形处理,先做一步负荷分离工作,能得到该负荷单独的启动波形,再针对该独立负荷的启动波形调用事件检测算法。

在改进事件检测方法的算法中,其电流强度阈值筛选仅跟该负荷的独立启动有关,由此能更准确并统一地标定单负荷的暂态阶段起始点,确保在不同的应用场景下,同一类负荷启动过程中,所截取到的暂态阶段波形和稳态运行阶段波形能具有更好的一致性。

由此算法所提取到的独立负荷特征,能直接与负荷特征数据库中的各个单负荷特征进行对比,能更适合与后续的负荷识别过程。

5. 事件检测方法的验证

基于matlab仿真平台,针对某电风扇单独启动和稳定运行的电流采样数据进行处理,仿真两个同类的风扇实现连续启动过程的检测识别,来验证上述改进的事件检测方法的可行性和可靠性。首先引入该电风扇负荷第一次单独启动及稳定运行的数据,待稳定运行5个周期后,再一次叠加该电风扇负荷的单独启动和稳定运行波形,其仿真波形见图2所示:

Figure 2. Continuous starting waveform of fan 1

图2. 电风扇负荷连续启动波形1

图2中的蓝色实线代表连续两次电风扇负荷启动及运行的电流信号,其中第一次电风扇负荷启动之后,经过几个暂态周期就进入稳定运行状态。用黑色虚线表示第一次启动电风扇负荷的稳态运行波形延续到后面的延拓波形。后面呈现大幅度的蓝线实线,则是表示在第一次启动电风扇负荷的基础上,再一次启动该电风扇负荷,启动波形和随后的稳定运行波形叠加在原先稳定运行的电流波形之上。

根据当前事件检测算法原理,通过第二次的电风扇负荷启动以及稳定运行的波形(大幅度蓝色实线)减去虚拟的第一个电风扇负荷的稳定运行曲线(黑色虚线),得到单独的该电风扇负荷启动和稳定运行曲线,如下图3所示。其中蓝色实线含义如上图2,右边的红色实线则是代表了在第一个电风扇负荷进入稳态之后,同步减去当前电风扇负荷稳定的周期性信号(图二中的黑色虚线),所剩下的波形是第二次电风扇独立启动和稳定运行电流波形。

为了对比效果,用红色虚线描绘出了第一个电风扇负荷启动和稳定运行波形,这是实际测量得到的电风扇负荷启动时电流波形,第二个电风扇负荷单独启动和稳定运行的电流波形则是通过总端电流信号减去前一个稳定周期性电流的波形处理的结果,也同样用红色虚线描绘。从图3中能看到这两个电风扇的启动波形,稳定运行波形是能保证波形的一致性。

6. 仿真算例的验证

应用当前的事件检测原理,能确保同一个负荷在不同的运行场景下,所截取得到的暂态过程波形和稳态运行阶段波形的一致性,由此能进一步确保其暂态波形特征和稳态运行特征提取也具有一致性。下面是某电风扇负荷与某白炽灯负荷在相互叠加的启动和运行顺序下,应用上述事件检测原理,实现波形分离后快速准确地识别启动过程中暂态和稳态阶段的算例。

Figure 3. Continuous starting waveform of fan 2

图3. 电风扇负荷连续启动波形2

下图4中所展示的一段波形,包含了连续四次负荷的启动过程。其中红圈1是白炽灯负荷启动,红圈2则是在白炽灯稳定运行的基础上,再启动风扇负荷至稳定运行,然后两个负荷都关闭。随后再次先启动风扇负荷红圈3,待运行稳定之后再启动红圈4白炽灯负荷运行。

Figure 4. Continuous starting waveform of lamp and fan

图4. 白炽灯电风扇负荷连续启动波形

以风扇负荷为例,在上图四中包含了一次风扇负荷的独立启动过程(红圈3),以及一次风扇负荷叠加在白炽灯运行上的启动过程(红圈2),在该叠加启动过程的波形基础上,减去白炽灯的稳定运行波形,能分离得到单独的风扇负荷启动波形。

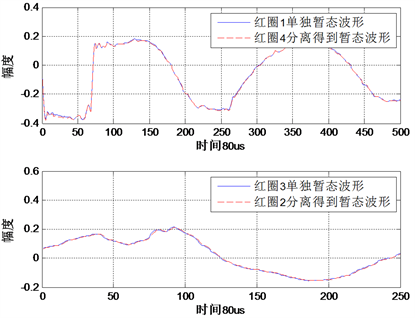

针对上图4中的四次负荷启动过程,分析后应该具有相应的四段负荷暂态阶段波形及四段负荷稳态阶段波形。其四段负荷暂态阶段波形截取见下图5所示,图5中的上半图的蓝色实线与红色虚线表示的波形,是对应红圈1和红圈4,白炽灯启动时的暂态阶段波形,两者波形的一致性很好。图5下半图的红色虚线,蓝色实线表示的波形则是对应了红圈2,红圈3,电风扇启动过程的暂态阶段波形,同样能保证一致性,这能为下一步的暂态波形特征和稳态波形特征的提取保证了有效性。

Figure 5. Comparison of transient waveform of lamp and fan

图5. 白炽灯电风扇负荷暂态波形截取对比

同样,上述四次负荷启动过程所具有相应的四段稳态过程波形,见下图6所示,事件检测算法能保证所截取的暂态过程准确性和启动过程波形的一致性。稳态波形的截取,实际上是跟暂态阶段波形的相对位置决定的,假设是暂态过程结束后再过2个周期能进入稳态运行阶段。下图六的曲线意义同上图5。

Figure 6. Comparison of stable waveform of lamp and fan

图6. 白炽灯电风扇负荷稳态波形截取对比

上述数据分析结果,验证了本文所提到的事件检测原理的有效性,对于同一个负荷的启动过程,不管是单独启动,还是叠加在其他负荷稳态运行上启动,该启动过程能在不同运行场景下被独立分离得到,确保了该负荷启动过程的暂态阶段和稳态阶段的波形仅跟负荷类别有关的。

7. 研究意义

本文提出的检测途径和方法经过实测数据验证了其可行性和准确性,在非侵入式负荷监测与分解过程中,具有以下的研究意义:

1. 本文所提出的,先进行负荷分离的波形处理,再针对留下的负荷波形进行事件检测的方法,能在复杂的运行场景下分离出负荷的单独启动过程。

2. 在不同运行场景下分离得到同一类负荷的单独启动过程,能保证同负荷启动波形一致性。为准确提取负荷的暂态特征和稳态特征提供良好的前提条件。

3. 同样得益于不同场景下所分离得到的负荷单独启动波形具有一致性,用于界定负荷启动过程中的暂态阶段和稳态阶段的电流强度变化阈值筛选,确保仅跟负荷类别有关。